8月1日大会报告|刘又宁:我对新型冠状病毒病的认识与理解

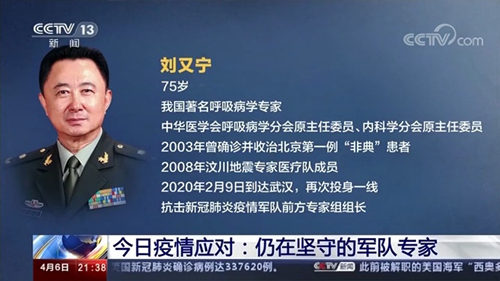

作者:军队赴鄂医疗队前方专家组组长、解放军总医院 刘又宁

新型冠状病毒是一全新的病毒,新型冠状病毒病(COVID-19)也是一全新的疾病,人类与其打交道伊始只有半年左右时间,我们对其还远不够熟悉,认识更谈不上深入。现今的许多观点都可能将来被证明是不准确的,甚至是错误的。但疫情已暴发,我们无理由对各种谣言三缄其口,总要有一些有担当的人冒着被批判的危险,总结现有经验,发表些不够成熟但却有预见性的看法。以下观点主要来自笔者已公开发表的一些文章。

二月初的观点有多少是正确的?

本人是2月9日晚抵达武汉的,在前一天的2月8日以总编随笔的形式投给《中华结核和呼吸杂志》一篇文章:“新型冠状病毒感染受关注问题之我见”,共有50余万以上读者读过此文,再加上这些读者的转发,总点击量已超过数千万,流传之广是我原本未料到的。当时共提出了13个观点,所幸到目前为止,并没有出现任何大的失误。

病毒来源 “随笔”指出,病毒几乎肯定来源于蝙蝠、可能经穿山甲等动物传给人;根本不可能是实验室的泄露,人类即使真的出于某种目的要制造这一新病毒,在技术上也是极其困难的。至于武汉是否是全世界第一个发病的城市,后来笔者在军队方案第二版中强调:“到目前为止新型冠状病毒在何时、何地经由何种方式首先传给人的并不清楚”。

儿童与成人易感性的差别及原因 根据SARS时的经验与截至2月初的最初报道,本人在“随笔”中提出,相对于成人,儿童与婴幼儿发病不多、表现较轻的观点。与国家方案一直强调的人群普遍易感是有区别的,这一观点也写入了先后两版军队方案中。同时也对某些专家提出的“儿童之所以发病少是因暴露机会少”的观点进行了反驳,因为家庭聚集发病,儿童最易被侵犯。后来的大宗病例证实,我国19岁以下年龄组发病只占2.1%,并且9岁以下年龄组无死亡病例报告。

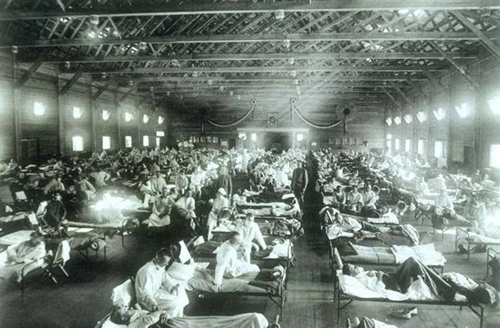

对“方舱医院”正名与评价 在肯定“方舱医院”发挥了重要作用的同时指出:

1、不应称为“方舱医院”,因与军队可移动、可拼装的真正方舱医院完全不同,可称为临时病房或简易病房,同类设施在国外称之为避难所(Shelter hospital)。

2、方舱医院应明确收容对象,只能收轻症确诊病人,不可收疑似病人,也要排除其他传染病,尤其是流感。

3、百余年前西班牙大流感时国外就征用过类似设施,此举称不上是我国的“创新”。

体外能抑制病毒复制的药物不等于临床有效 相对于抗菌药物,抗病毒药物的研发更加困难,不能体外实验看到点苗头就拿来临床应用。“随笔”明确指出:“不管是谁,体外刚发现某药有初步抑制病毒作用,就要求写进临床诊治指南是毫无道理的。至于双黄连口服液既能治疗又能预防,更是荒唐的炒作,此种现象、主张不应来自科学家与正规的科研单位。”此段话曾被多位学者引用。

对疫情转归的最初评估 年初武汉封城后,学者们参照SARS的经验,大多认为新冠病毒会很快消失,甚至认为因采取了空前严格的隔离措施比SARS流行时间(约半年)还要短。但笔者建议将困难想的更多一些为好,病毒可能变异后仍保持一定的传播能力,在较长时间内持续存在。

关于疾病名称:官方文件、学术文章中不应称“肺炎”

新型冠状病毒病首先在武汉以肺炎的形式被发现,当时因病原未明,称为“不明原因肺炎”无可厚非,也可说是正确的。但后来已证明,相当一部分病人并无肺炎表现,并且该病也广泛累及肺外多器官,还坚持称肺炎就不合适了。特别是国家方案一方面疾病名称肺炎,另一方面又说轻型无肺炎表现,自相矛盾。WHO有了公开命名之后,我国也承认COVID-19这一英文命名,但中文仍坚持原来称呼,不是实事求是的作法。

在WHO正式命名之前,本人将此病称为“冠状病毒感染”是最早的非肺炎命名,后来也写到军队方案第一版中,有了WHO的COVID-19正式名称后,将其译成“新型冠状病毒病”,作为军队方案第二版的病名。后两种命名较“肺炎”更能客观、真实反映出疾病的全貌。

原则上只要符合确诊条件,哪怕只有一例不表现为肺炎,就应当修订疾病名称或诊断标准,何况已知相当部分病人没有肺炎。本人在学术交流时得知马来西亚病例80%无肺炎表现,俄罗斯40%~60%为无症状感染者。

长在脚上的“肺炎”

COVID-19是一多器官受累的疾病,轻到无任何症状或只有结膜炎、皮肤改变、嗅觉味觉异常等,重到ARDS加免疫系统严重受累,也可表现为肾功能障碍、凝血障碍、心脏、肝胆消化道病变。称为疾病、综合征都是合适的,称为肺炎则容易被误导。

“肺炎”的称呼已在我国普及,大众媒体仍可沿用,但在官方文件、学术文章中不应称“肺炎”。

疾病存在群体、国家地区差异化 需要“一例一案”个体化应对

到目前为止,COVID-19已表现出其他单一疾病前所未见的巨大个体化差异,很难用一成不变、统一的模式来应对,需要“一例一案”的个体化应对策略。这种差异,可来自宿主,也可能来自病毒的变异。

群体间差异化表现 该病的潜伏期可从3-5天到20余天不等,临床表现可从无任何症状到严重的肺炎、呼吸衰竭。许多病人没有呼吸道症状,仅表现为结膜炎、皮疹、消化道症状、甚至仅为味觉与嗅觉的异常。发热与否及体温高低与病情的严重程度并不直接相关。一般病情由轻变重是在发病的7-10天左右,但也有病人在病程的20天左右才突然加重,甚至个别患者病程中会出现两个加重的高峰。

不同国家地区的差异化 据报道俄罗斯40%以上为无症状感染者,马来西亚80%是无肺炎表现的患者,儿童发病率低、病情轻、传染性弱是常见的现象,但国外近来报道,也有儿童合并川崎病伴脓毒症休克。一般30岁以下少有死亡,但美国却报道不止一例年轻患者本是步入病房,却数日内死亡。

现临床试用的各种抗病毒药疗效不确切,无一能减少病死率

军队诊治方案中强调,对于COVID-19目前最重要且有效的治疗手段仍是氧疗与各种呼吸支持治疗。现临床试用的各种抗病毒药疗效不确切,无一能减少病死率。小样本试验能观察到的“疗效”只不过是加快核酸转阴与减轻临床症状等。我们不能只凭临床一、二例偶然见到效果就寄予过大的期望。

军队方案中剔除了静脉用的利巴韦林,也不推荐两种或以上抗病毒药联合应用,但吸入α-干扰素例外。明确建议不能应用奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂,因新冠病毒并不产生神经氨酸酶。现已基本证明氯喹、羟氯喹等副作用大的药物会增加死亡风险,特别是在联合毒性相似的阿奇霉素等情况下,更易发生。

抗病毒药的研发比抗生素的“十年周期、十亿美元”更困难,流感已在世界流行百年以上,仍无理想药物。因此对新药研发不能过高期望。

任何药物都需要在效果与毒性二者之间权衡,因大多数COVID-19患者可自愈,所以在临床已证明毒性明显的药物应慎重应用,特别是联合应用。

危重症患者应用激素有临床实效,但争论并未停止

事实证明对大多数病毒感染如流感病毒等激素是无效的。但SARS后的回顾性分析(Chest)表明,重症有肺损伤患者激素可降低病死率,本人SARS实践中也亲眼见到过激素的立竿见影样的效果。全世界平均SARS病死率超过11%,中国只有6.8%,可能也与激素应用有关。

本人带着该问题来到武汉,本想通过RCT实验来回答。但一到现场才明白,因众所周知的临床科研乱象,实际上是不可能的。经军队专家内部无记名投票,绝大多数赞成继续在临床试用激素。好在各种方案都对激素应用的适应症、剂量、疗程做出了严格规定,军队方案还明确反对冲击疗法。所以可以不必担心像SARS那样留下激素副作用导致的严重后遗症。

最近牛津大学发表的初步大样本研究结果,对危重症患者应用激素做出强有力的肯定。但争论并未停止。

尸检病理对临床的启示

本人参加了数次在火神山医院召开的临床、病理讨论会,加深了对这一疾病的理解。终末期尸检病理除见到ARDS样改变外,其他主要改变是:

1、心、肝、肾、胆、消化道等多脏器受累。

2、脾、骨髓、淋巴结等免疫系统改变致淋巴细胞生成障碍。

3、在末梢气道见到上皮脱落、粘液分泌亢进、粘液栓形成,但不伴有细菌生长与炎细胞浸润。

以上结果告诉我们,在病理上COVID-19也是一全身多系统疾病,称疾病、综合征都恰当,就是不能称肺炎。与SARS不同,该病临床可以表现为严重淋巴细胞减少免疫功能下降。末梢气道黏液栓非继发细菌感染所致,也不能指望支气管镜吸引会有效。但俯卧位通气效果好,说不定与改善了因黏液栓所致肺底部引流障碍有关。

“无症状感染者”1/3以上是健康病毒携带者

在2020年4月6日接受白岩松采访时,本人首次提到有健康病毒携带者存在。25岁男性,明确家庭聚集发病,无任何临床表现,无慢性病、免疫抑制剂应用史。在20余天内,多次核酸阳性,同时连续多次特异性IgM、IgG阴性,强调这样的健康带毒者的发现会越来越多。

一个多月后的2020年6月2日公布了武汉的流调结果,近1000万人中检出300例核酸阳性者,其中187例仅IgG(+),110例IgM(-)、IgG(-),3例IgM(+)、IgG(+)。上述“无症状感染者”中,抗体双阴性者就是病毒携带者。真正的感染不光是病毒侵入了机体,一定是机体对病毒的侵入有了反应,最确凿的证据就是特异性抗体升高。

抗体阴性的病毒携带者与真正的“无症状感染者”的本质区别是前者病毒是处于定植状态,并未发生感染而获得免疫能力,而后者可能已经获得了免疫能力,不能将二者混淆。武汉此次流调的被检者,感染都已不是早期,绝大多数案例IgM已消失就是证明。令人安心的是,此300人的所有密切接触者核酸检测都为阴性,也就是说没发现传染给他人,但不能排除他们早期感染时的传染性。

建议将无症状感染者分为三类

笔者已在今年四月发表的文章中建议将无症状感染者分为三类:

1、尚处于潜伏期的患者;

2、抗体阳性的感染者;

3、抗体阴性的病毒携带者。

建议像其他多数国家一样,将无症状感染者作为一临床亚型纳入诊断中去,便于管理,避免概念上的混乱,军队“第三版”方案草稿已按此修改。

患病后的免疫能力

同为冠状病毒的SARS与MERS患病后大约能获得半年至一年的免疫能力。本来以为COVID-19也会大同小异。但最近国内一篇报告(Natrue Medcine)初步结果十分令人担忧:病后两个月左右无论有无症状感染者抗体水平已明显下降。

上述结果一方面说明根本不能指望“群体免疫”;另一方面也让人担心疫苗的前途,因为一般人工免疫的效果不如自然患病。应注意除体液免疫外尚有细胞免疫,后者能持续多久目前尚不清楚。

最初的人类感染一定有中间宿主吗?

从基因相似度来分析,一般认为SARS、MERS、COVID-19病毒最初都起源于蝙蝠,后分别经果子狸、骆驼、穿山甲或其它动物传给人,但这些都是推测大于证据,不排除穿山甲与蝙蝠同样也是天然宿主之一。

北京新发地市场的集聚发病与当初武汉华南海鲜市场极其类似,但新发地是没有野生动物的,提示武汉的传染源可能并不是穿山甲等。

病毒很早就可能在人类生活的环境中存在(废水),与其寻找中间宿主,不如重点研究肉食加工厂、海鲜市场等“冷冻链”相关COVID-19初发患者最初到底是怎样被感染的。

对疫情转归的评估

我们首次在诊疗方案中正式提到要对疫情长期化、常态化做好准备。新冠病毒受气温影响小,与北半球季节相反的南美洲也在大流行。新冠病毒RO指数高(2-3或更高),传播方式多样(密切接触、飞沫、气溶胶、空气?),传播手段隐蔽(潜伏期,无症状感染者),因此不会像SARS(半年内消失)MERS(两年内基本消失)那样较短时间内消失。我们应做好与该疾病毒长期(两年以上)打交道的准备,但其危害性有可能逐步减弱。

COVID-19带给我们的教训

注意维护生态平衡,特别是微生态平衡。改变不良生活习俗,如禁止食用野生动物,进食采取分餐制,使用公筷。对新发传染病时刻保持高度警惕,警钟长鸣,当情况不明时,宁可做最坏的打算,杀鸡就是要用牛刀。

军队专家组与国家专家组在火神山医院“会师”

发表评论

最新评论

-

new7月31日下呼吸道感染专场|免疫失衡与感染成关注焦点

7月31日下呼吸道感染专场以1例免疫抑制患者先后发生肺部曲霉、奴卡菌及碳青霉烯耐药细菌感染的危重病例为导引,从肺部感染危险因素、影像特点、病原学诊断新技术、结果判读、诊断思路及治疗中激素和抗生素的合理应用等方面,全方位呈现肺部感染的诊治思路及过程。

2020-07-31 -

new8月1日大会报告|第十五届301呼吸疾病高峰论坛成功召开,具有特殊意义

8月1日,第十五届301呼吸疾病高峰论坛正式开幕。

2020-08-02 -

new7月30日机械通气专场|及早开展机械通气,同时避免呼吸机相关肺损伤

7月30日机械通气专场,多位专家就机械通气的操作要点、开展时机,及患者管理等方面带来介绍。

2020-07-31 -

new8月1日大会报告|刘又宁:我对新型冠状病毒病的认识与理解

8月1日,第十五届301呼吸疾病高峰论坛正式开幕。解放军总医院刘又宁教授做了首个大会学术报告。

2020-08-01

-

7月31日下呼吸道感染专场|免疫失衡与感染成关注焦点

2020-07-31 -

8月1日大会报告|第十五届301呼吸疾病高峰论坛成功召开,具有特殊意义

2020-08-02 -

7月30日机械通气专场|及早开展机械通气,同时避免呼吸机相关肺损伤

2020-07-31 -

8月1日大会报告|刘又宁:我对新型冠状病毒病的认识与理解

2020-08-01 -

7月30日重症肺炎患者诊疗专场|如何用对、用好ECMO?

2020-07-31

-

8月1日大会报告|第十五届301呼吸疾病高峰论坛成功召开,具有特殊意义

2020-08-02 -

8月1日大会报告|刘又宁:我对新型冠状病毒病的认识与理解

2020-08-01 -

7月31日下呼吸道感染专场|免疫失衡与感染成关注焦点

2020-07-31 -

7月30日机械通气专场|及早开展机械通气,同时避免呼吸机相关肺损伤

2020-07-31 -

7月30日重症肺炎患者诊疗专场|如何用对、用好ECMO?

2020-07-31