抗菌药应按PK/PD而非按说明书给药?

2016年,美国胸科协会(ATS)和感染病学会(IDSA)更新了医院获得性肺炎(HAP)和呼吸机相关肺炎(VAP)诊疗指南,在第13条中明确指出,推荐按抗菌药物PK/PD特点而不是说明书来治疗HAP和VAP。无可否认,药品说明书是抗感染药临床应用最重要、最基本的信息,但该建议提出的目的是借优化抗菌药物给药方案来提高临床疗效,这在耐药菌所致院内感染非常普遍的今天有十分重要的意义。

与其他药物不同,抗菌药物的作用靶点是致病菌,而不是人体的组织、器官,影响抗菌药物发挥作用的不仅仅是药物的剂量和在人体内的吸收、分布、代谢与排泄等过程,即药代动力学(PK),更有抗菌药物对病原菌的抗菌活性即药效学(PD)。但在实际工作中,这两者常被割裂开来。临床医生大多只根据致病微生物的药敏试验结果,按药品说明书来治疗感染,以为敏感的即是有效的。这样做可能在治疗大部分敏感病原菌所致感染时有效,但当患者PK出现变化或者治疗接近耐药折点的“敏感菌株”所致感染时,仅按照说明书给药可能导致治疗失败。

早在20世纪80年代,美国Craig教授等便提出要在抗菌药物的PK和PD基础上,将药敏试验结果、临床疗效等结合起来,即用抗菌药物的PK/PD理论指导临床用药。近年来,随着耐药菌感染增多和新药物研发迟缓,合理使用现有药物,进一步发挥其潜力,以达到最佳治疗效果成为临床关注的热点问题,PK/PD理论也因此愈来愈受重视。

为提高临床医生对抗菌药物PK/PD理论的认识,并能科学地应用于临床实践,笔者特邀国内部分有关专家召开了座谈讨论,并将该理论相关的概念和临床应用问题总结,概述如下,以供读者参考。

PK/PD理论主要相关概念

抗菌药主要代谢动力学(PK)参数

1、生物利用度(F):药物经血管外途径给药后吸收进入全身血液循环的相对量,F=(体内药物总量/用药剂量)×100% 。

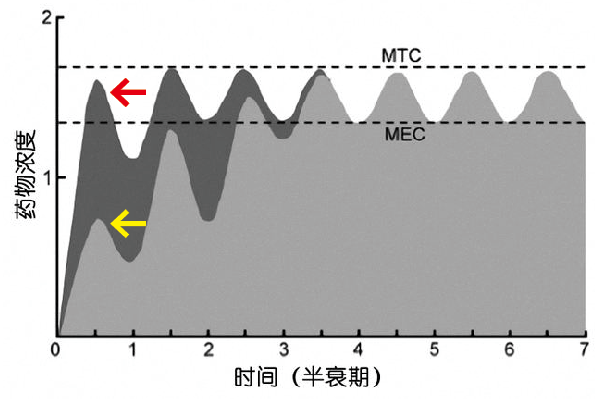

2、负荷剂量:首次增大剂量给药,使血药浓度尽快达到稳态水平的剂量,称为负荷剂量(图1),即将通常为达稳态浓度时的两次或更多次给药总量,当作负荷剂量一次性给药。这样以后每次给药量恰好等于稳态浓度时的体内药物消除量。

图1 未给负荷剂量时,需4~5个半衰期后血药浓度才能达到稳定血药浓度(黄色箭头);

给予负荷剂量时,初次给药后血药浓度已接近稳态血药浓度(红色箭头)

3、血药峰浓度(Cmax):给药后能达到的最高血药浓度,简称峰浓度,与给药剂量、给药途径、给药次数及达峰时间有关。

4、达峰时间(Tmax或Tpeak):单次给药后,血药浓度达到峰值的时间。在此时间点,血药浓度最高。

5、血浆蛋白结合率:药物在血液内与血浆蛋白结合的比率。正常情况下,各种药物以一定比率与血浆蛋白结合,在血液中常同时存在结合型与游离型。药物与血浆蛋白的结合能力的大小,影响药物在体内的分布和转运速度,以及作用强度和消除速率。

6、表观分布容积(Vd):当药物在体内达动态平衡后,体内药量与血药浓度比值称为表观分布容积。Vd=给药量×生物利用度/血浆药物浓度(Vd=A/c),单位为ml或ml/kg(体重)。Vd是一个假想的容积,它不代表体内现实的生理性容积,但Vd可反映药物分布的广泛程度或与组织中大分子的结合程度,是评估药物在体内分布的重要指标。如药物在人体内分布只限于血浆、细胞外液或全身的水分中,则相应的Vd分别约为40、170和580 ml/kg;如主要分布在富含脂肪的组织和器官中,则Vd可>1000 ml/kg。脂溶性药物Vd一般很大;血浆蛋白结合率高及水溶性药物一般Vd小。此外,Vd越小,药物排泄越快,在体内存留时间越短;Vd越大,药物排泄越慢,在体内存留时间越长。

7、血浆清除率(CL):指单位时间内有多少血浆中的药物被清除干净,单位为:L/h,如按体重计算单位为L•kg/h。反映机体清除药物的能力,与机体的肝、肾等清除药物器官的功能状态密切相关。一般来说,肝功能不良主要影响脂溶性药物的清除率;肾功能不良主要影响水溶性药物的清除率,临床可依据患者的肝或肾功能状态选用不同药物或适当调整剂量。

8、消除速率常数( Ke) :指单位时间内消除药物的百分比,单位为时间的倒数,如Ke=0.1 h-1则表示体内该药物每小时有10%被消除。

9、半衰期(t1/2):一般可称作生物半效期或生物半衰期,指血液中药物浓度或体内药物量减低到原来1/2所花费的时间。按一级动力学消除的药物的t1/2计算公式为: t1/2=0.693/ke。

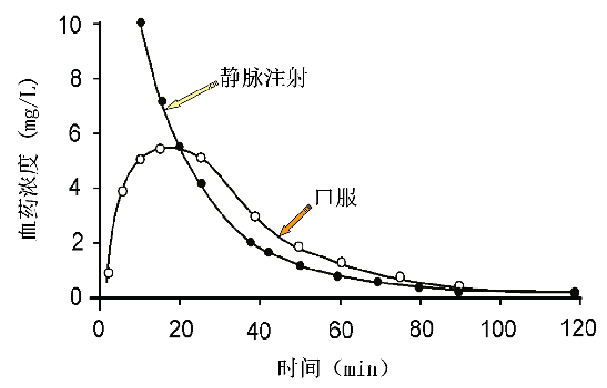

图2 单次口服或静脉给药后血药浓度时间曲线

10、血药浓度-时间曲线下面积(AUC):如图2所示,给药后体内药物浓度随时间迁移发生变化,这种变化以药物浓度(或对数浓度)为纵坐标,以时间为横坐标绘制曲线图,称为药物浓度时间曲线(C-T),由坐标横轴和曲线围成的面积称为曲线下面积,表示药物在相应时间内吸收到血中的相对累积量。

(下转第17版)

发表评论

最新评论

-

newCSD 2025|皮肤科中青年医生实战能力提升项目总决赛收官

2025-07-03 -

06-302025

非小细胞肺癌联合疗法有新突破

-

new“珠峰”项目总结会在杭州召开,超万名乙肝患者实现临床治愈

2025-06-30 -

new双靶点GLP-1/GIP受体激动剂BGM0504 II期数据在ADA第85届科学会议发布

2025-06-25

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06