哈医大朱敏伟团队完成脑起搏器手术100例:为抗击顽固性帕金森病做出重要贡献

“不惧帕魔肆虐,你我携手同行!”在今年4月11日世界帕金森病日到来前夕,中国医师协会神经调控专委会青年委员、中国抗癫痫协会青年委员、哈尔滨医科大学附属第一医院功能神经外科硕士生导师朱敏伟教授和他的团队踔厉奋发、积极进取、勇毅前行,累计完成了100例脑起搏器治疗帕金森病手术,完美地诠释了一位医者的担当和情怀。与此同时,朱教授还不断探求,率先将脑起搏器手术适应症拓展到肌张力障碍、特发性震颤、梅杰综合征、药物难治性癫痫等病种中,为无数复杂、疑难、重症的病人带来了新希望。

发病人群,中老年人居多

作为一种退行性、疑难性、顽固性的神经系统疾病,帕金森病是由于大脑中脑部位中的黑质多巴胺能神经元的变性死亡,纹状体多巴胺含量显著性减少而致病。朱敏伟教授介绍,早在200多年前,学术界就对帕金森病有了深刻认识和洞察。1817年,英国著名内科学医生詹姆斯·帕金森博士就对此类病人的症状进行了详细精准的描述,并被沿用至今。但时至今日,尽管相关学说、理论、观点层出不穷,帕金森病之谜却仍未被破译,推测与遗传、环境、年龄老化和氧化应激等诱因有密切关系。为了纪念这位伟大的先行者,人们将每年4月11日帕金森的出生日确定为“世界帕金森病日”。

一个严峻的现实是,随着我国人口老龄化进程的加剧,帕金森病已成为继恶性肿瘤、心脑血管病之外的中老年最常见的病种。统计数字显示,当前国人帕金森病平均患病年龄为60岁,确诊病例已超过300万人;其中65岁以上人群患病率为1.7%,即每10万人当中,就有1700例患者。预计到2030年,我国发病人数将突破500万,约占全球病例的半数左右。不仅中老年人,当下中青年人群罹患帕金森病的状况也早已司空见惯,而且占到患病总人数的5-10%。学术界普遍认为,帕金森病的“低龄化”,既有家族遗传因素在作祟,也和环境污染、精神高度紧张、工作压力过大等诱因脱不了干系。

长期用药,疗效逐渐降低

因帕金森病病程较长,需长期服药,且要家人常年照顾,给家庭和社会带来沉重负担。朱敏伟教授解释,人的大脑黑质中的神经元能分泌一种重要的化学物质——多巴胺,这种特殊的物质对调节肌肉活动、保持身体姿态平衡有着重要作用。若体内多巴胺严重匮乏时,就会导致静止性震颤、动作迟缓、肢体僵硬、步态异常,小碎步前冲,很容易跌倒。经常让人“坐不下,起不来,走不了”;有的且伴有抑郁、睡眠障碍、嗅觉障碍、语言功能障碍、认知和精神障碍、自主神经功能障碍等非运动性症状。

在疾病早期阶段,临床大多采用复方左旋多巴、多巴胺受体激动剂、抗胆碱能等药物遏制病情,效果较理想,一般持续3-5年,这段时间患者仿佛又回到以前的健康状态,被形容为“蜜月期”。而当病况开始逐步进展和加深,药效将逐渐打折,即使随时调整药物、增加剂量、缩短服药间隔,似乎也跟不上疗效减退的速度。发展到后期,有些患者每日频频“手舞足蹈”,根本不受控制,医学上称为“异动症”。 一天中可反复出现多次且无法停不下来,给患者造成生理和精神上的双重打击,家人也跟着深陷恐惧焦虑之中。

面对帕金森顽症的棘手难题,人们探索的脚步从未止步。由于黑质中多巴神经元的细胞损伤不可逆,不少学者尝试将干细胞移植到受损部位,寄希望于产生新的神经元分泌多巴胺。而这项研究尚局限在实验室,迄今没有肯定结论,离临床应用仍有很大距离。另据《新英格兰医学杂志》的报告,有专家证实磁共振引导聚焦超声毁损术可抑制局部核团神经元活动,短期内能有效改善帕金森病单侧症状,但长期疗效则需要进一步观察验证,且此项技术无法双侧实施,并有显著的破坏性、不可逆性、复发性,难以满足中晚期帕金森病患者的需求。

攻坚克难,开辟治疗新路

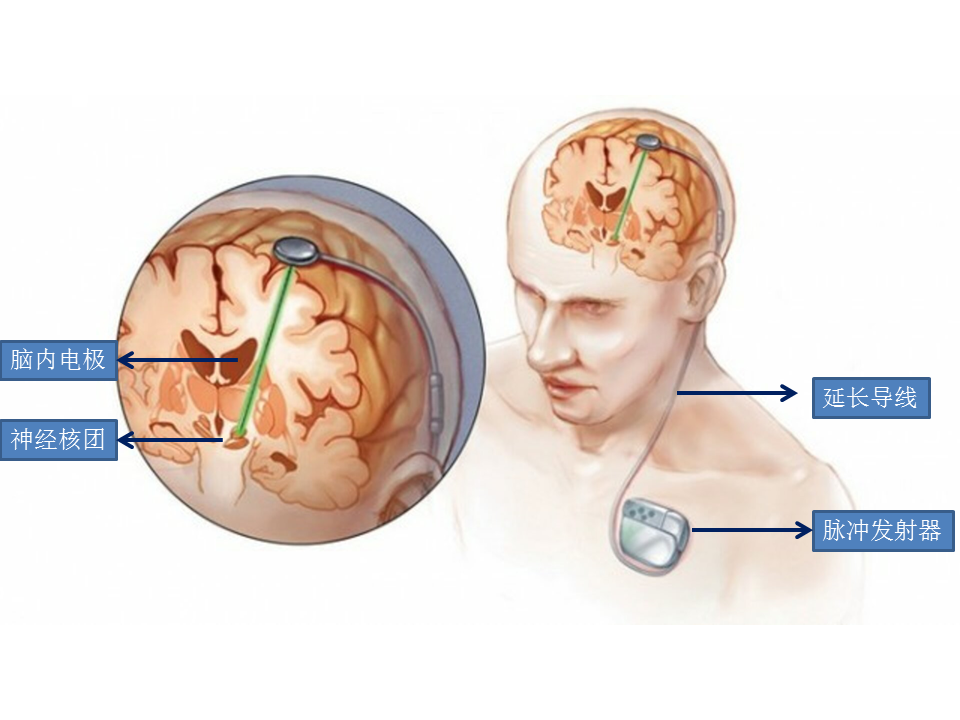

当前,对患者用药已基本失效的情况下,脑深部电刺激术(俗称脑起搏器手术)则在临床中发挥出越来越大的效用。鉴于其可调、可控、可逆、可持续性的技术优势,同时因国产设备费用的大幅下降而逐渐兴起,因而得到了绝大多数病人的认可。朱敏伟教授解释说,作为国际上最先进的微创神经调控技术,脑起搏器手术是在帕金森病人脑内精准地植入两根电极,借助延长导线连接埋在胸口皮下的脉冲发射器,植入脑内神经核团的电极发放电脉冲,彻底制服“谈之色变”的帕金森病,最终改善病人的肢体运动功能,且在开机后通过调节刺激参数获得长期满意的疗效。

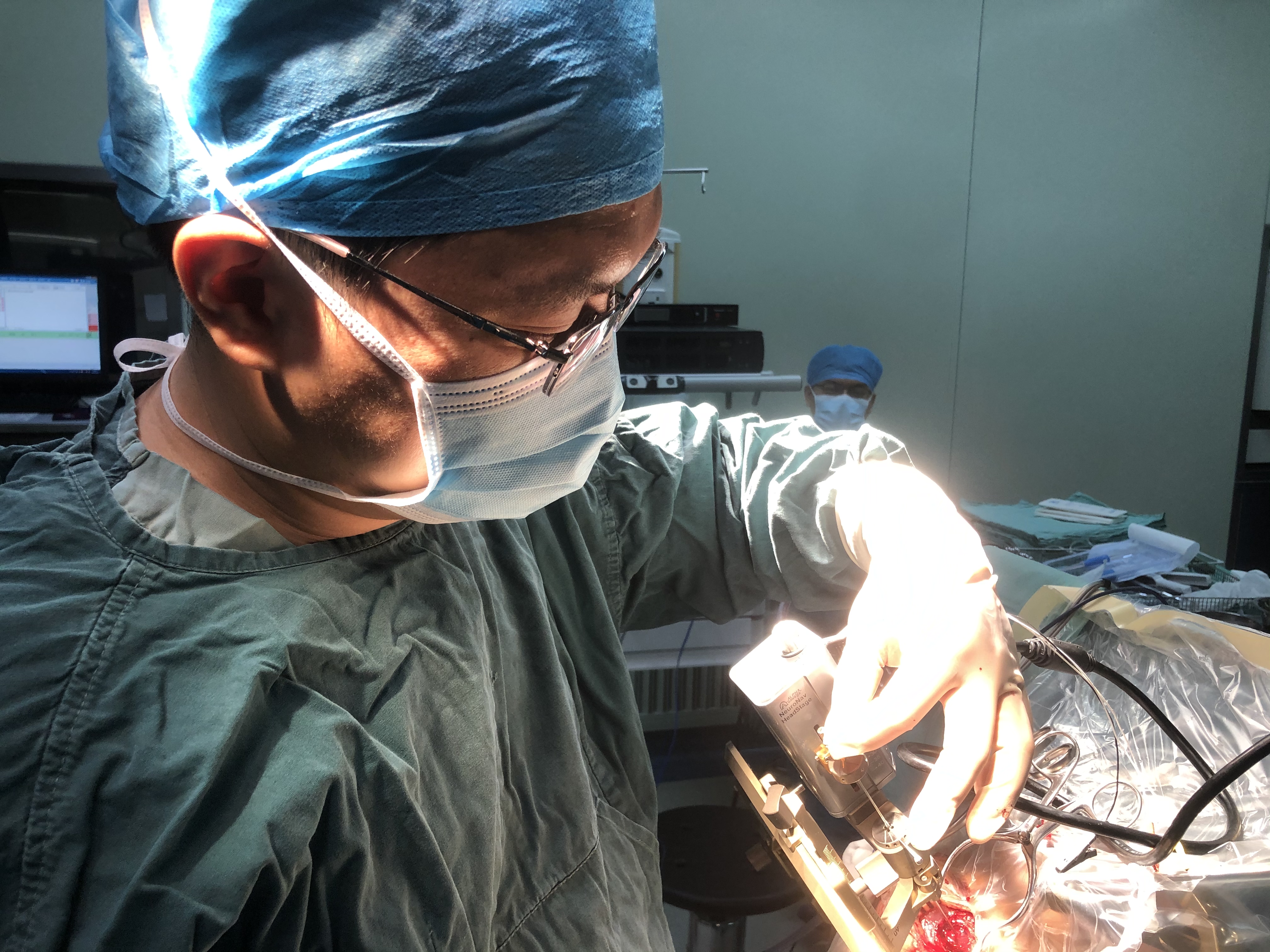

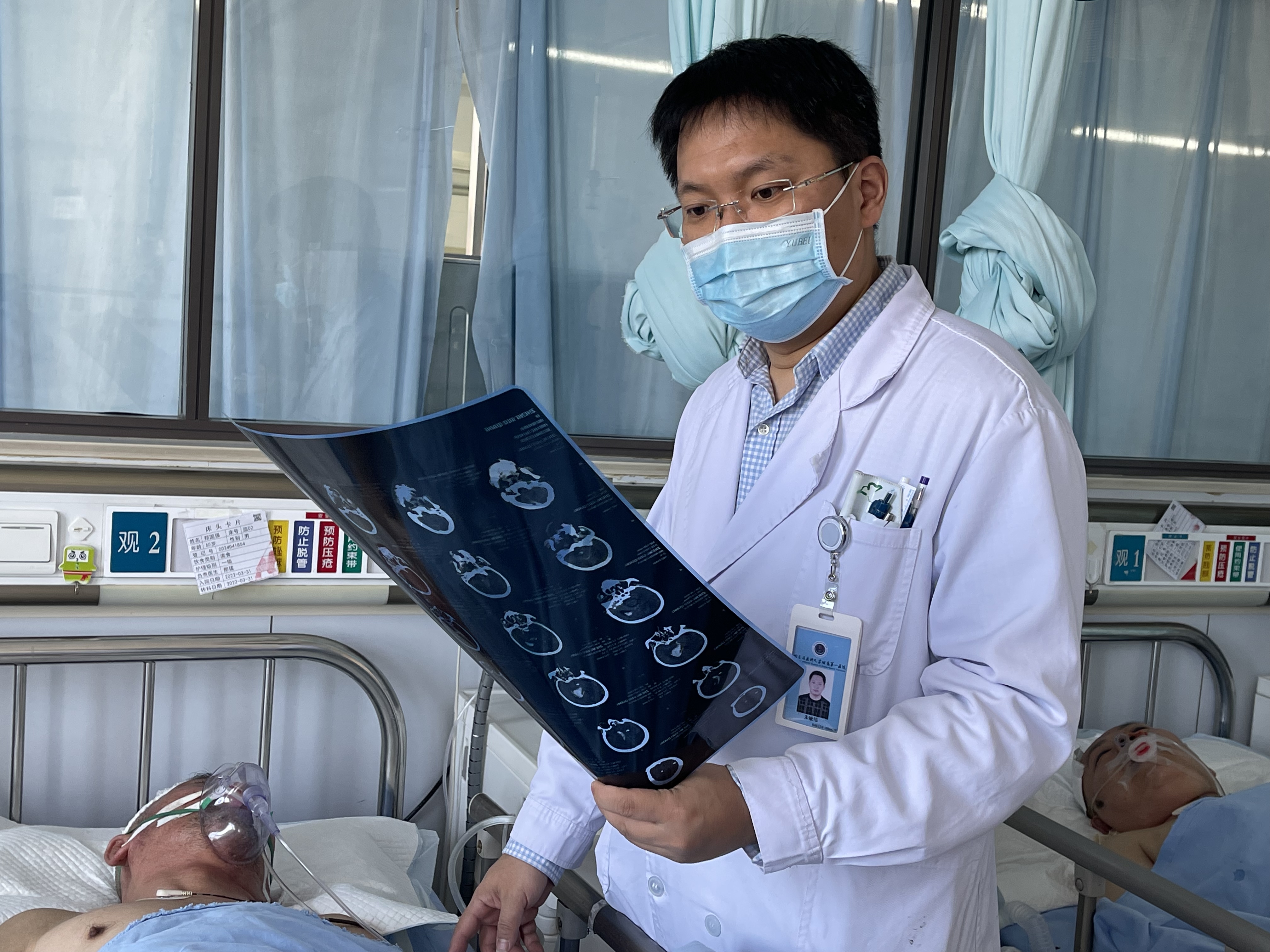

2017年,朱敏伟医生以访问学者身份赴德国弗莱堡大学医学院神经中心研修深造,回国后在黑龙江省率先尝试开展了脑起搏术的推广工作,通过不断摸索和完善,从繁琐到简化,逐渐积累了丰富的临床经验,建立了一整套新的手术新模式——即在全麻条件下,术中利用BIS电极监测,行微电极记录,以确定电极植入深度,不做预刺激,全程手术仅在2小时左右,得以在保证电极植入精度的同时,既能缩短手术时长,又能减轻病人的恐惧,提高了术中的舒适度。截止今年4月上旬,朱教授团队已为100例帕金森病人成功实行了手术,其中男性52例,女性48例,患者年龄段集中分布在60-70岁、70-80岁,占比分别为43%和35%,其他年龄段为22%,治疗总有效率达95%以上。

今年45岁的李先生,饱受帕金森病折磨10年之久,严重时每日联合口服5种抗帕金森药,但每次药效只能维持1小时,连翻身、下地都成了奢望,浑身僵硬和酸楚疼痛让他痛不欲生。在安放了脑起搏器的半个月后,李先生的情况大为好转,生活基本恢复自理了,终日阴沉的脸也现出了久违的笑容。和李先生的遭遇相类似,已过了花甲之年的顾大妈,罹患帕金森病12年,后期服药后出现了严重的异动症,从早到晚浑身扭动,一刻不停,无法出门。今年3月,她在家人陪伴下,找到朱敏伟教授接受了脑起搏器手术,开机发送电脉冲后,像舞蹈那样扭动的躯体立即按下了“休止符”。现在,康复如初的顾大妈已能每天接送小孙女,并再次加入到了跳广场舞的队列。

纳入医保,给予政策倾斜

在长期从医的体会中,朱敏伟认为,对陷入长期帕金森困境的病人,要从“全盘考虑、全程管理”的角度,尽早给出明确诊断,并给予早期医学、心理、社会等多方面的干预措施,以减缓并发症,促进功能恢复,提升生活质量,延长生存时光。朱教授建议,如果身体条件允许,帕金森病患者应该积极“动起来”,选择适宜的运动锻炼与康复运动锻炼项目,如太极拳、瑜伽、舞蹈、游泳等;或者在医师、康复师的指导下,进行步态训练、姿势平衡训练、吞咽功能训练,这些活动对改善病人身体状况是大有裨益的。

在接受媒体采访时,朱敏伟教授还呼吁指出,现阶段,脑起搏器手术作为医疗尖端技术,为遏制帕金森病及其它许多运动障碍性疾病展示了光明前景。但其医疗设备比较昂贵,黑龙江省帕金森病患者一直被挡在医保报销的“门外”,高额费用尚需完全个人支付,致使相当一部分人无法接受脑起搏器手术。为打破帕金森病群体看病难、看病贵的壁垒,朱敏伟教授建议将脑起搏器治疗项目尽快纳入全省医保范围之内,以减轻病家负担,让所有的帕金森患者都能享受到科技发展的成果,重拾尊严,早日回归社会。

朱敏伟教授在德国弗莱堡大学医学院学习脑起搏器手术,与Coenen教授合影留念

采用国内领先的ROSA机器人完成脑起搏器手术

采用国内领先的ROSA机器人完成脑起搏器手术

采用国内领先的ROSA机器人完成脑起搏器手术

采用国内领先的ROSA机器人完成脑起搏器手术

脑起搏器示意图

发表评论

最新评论

-

new健康"凉"方沁心扉!"骑士节"开启"医社共护"新篇章 ——成都高新区桂溪社区卫生服务中心多举措为高温骑士撑起“健康伞”

2025-07-18 -

new独居老人的"生命守望者"——记什邡市禾丰镇卫生院谢建苹家庭医生团队

2025-07-18 -

07-182025

隐形糖陷阱:当健康饮品化身“热量炸弹”

-

new甘肃省人民医院举行罕见病-神经纤维瘤病专家组学术会议

2025-07-18

-

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20 -

医教共育,“润心赋能”呵护学生心理健康

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01