两会医声㉒ | 与现代科技碰撞, 中医药如何发展?

医师报讯(融媒体记者 黄晶 杨瑞静 管颜青 通讯员 董俊彤 王迪 韩佩瑶)2024年《政府工作报告》指出,要促进中医药传承创新,加强中医优势专科建设。两会期间,中医药领域的代表委员们从推动中医药高质量发展的各个方面发出呼声。3月7日,由《医师报》与《中国中医药报》共同组织的“两会e中医代表委员话中医群策群力助发展” 直播活动,共同探讨中医药高质量发展策略。会议由《医师报》社执行社长兼执行总编辑张艳萍主持,《中国中医药报》社社长陆静致辞。

该直播在《医师报》直播中心·医TV直播,新浪新闻、百度健康、 搜狐视频、微博卫生健康、知乎、海上名医、白大褂、今日头条、医师报视频号矩阵等十余个平台同步直播 , 收获52万人次在线观看。

“代表委员话中医 群策群力助发展”座谈会召开

两会关注

融合创新 以现代科技赋能中医学发展

守正与创新,是新时代中医发展的方向,然而古老的中医学在现代科技浪潮中,如何融合与创新,成为考验中医界的关键命题,也决定着中医学的未来发展方向。

共建中医更高标准与规范

“中医学之所以传承千年仍然具有强大的生命力,规范与标准功不可没。”全国政协委员、北京中医医院院长刘清泉介绍,四大经典如《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》《难经》等奠定了中医学科的规范和标准,有规矩才成方圆,否则中医无法传承与发展数千年。

在新时代科技发展进入人工智能时代大背景下,我们重提建立标准、建立规范,是新时代推动中医药学科发展的重要命题。如何以新形式展现中医经典,让其焕发新活力,推动中医学科的发展?刘清泉建议,在以四大经典所奠定的基本规范基础上,充分与现代科技融合,创立更高的现代规范与指南,为中医发展打下更加扎实的根基。

刘清泉呼吁,中医人应敞开心扉、敞开胸怀,共同凝练指南和规范,在中医经典原创理论的基础上重新组合创新,守正创新,中西医结合,相信中医学必定会迎来一个螺旋式发展的飞跃。

现代生命技术赋能中医药

全国政协委员、中国中西医结合学会副会长、中日友好医院消化科主任医师姚树坤表示,推动中医药的创新发展,必须充分利用现代生物技术,特别是系统生物学理论和方法。系统生物学是基于系统论、信息论和控制论的交叉学科,这些理论同样构成了中医学的核心基础和方法论。

在此框架下,网络药理学作为系统生物学在中药领域的应用,专注于解析中药有效成分与作用靶点间的相互作用。采纳系统生物学的理论方法,组学技术,尤其是基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学和脂组学等,是系统生物学的主要技术和方法。

中医研究不仅需要分子组学的支撑,还应与临床组学相结合。对西医而言,临床表型组学涵盖病史、体检、实验室检查、影像学和功能测试等方面;而对中医来说,则需将望闻问切四诊信息与分子组学数据有机结合,以揭示证候的本质和规律。“我们的目标是阐释中医药治疗疾病的机制,特别是其多组学分子层面的作用机理。”姚树坤指出,这需要借助现代生物技术和系统生物学来完成。

建立多模式的中医药科研创新体系

全国人大代表、福建中医药大学教授林尧建议,搭建中医循证医学、个案等研究体系,推动中医微观理论发展,支持纯中医治疗的探索与研究;加强中医药科研投入,特别是在最能凸显中医药特色与优势的慢病研究领域,提升其在国家重大攻关项目中的比重;大力发展中医药交叉学科,尤其在与中医系统观契合的人工智能、多组学联合等领域加大建设力度。

“中医药创新应融合高新技术,如人工智能、大数据和5G技术。”姚树坤还强调,许多学者正探究人工智能在舌诊仪和脉诊仪的研发,以促进证候诊断和辨证论治的精准度,这些高新技术可以显著提升中医研究效率。

要敢于借鉴、不断创新。中医是开放性学科,我们要探索在当今这个时代中医与西医之间的关系,敢于借鉴,创新诊疗模式,创新中医的诊疗手段与方法。

政策扶持与松绑 推动中医院发展

林尧建议,制定中医医院针对性的政策扶持与松绑,为中医医院提供专项资金补助,鼓励医院发展中医药特色医疗服务,提升中医药药品与技术服务收费;对有长期使用记录且疗效确切的院内制剂,允许其院外流通,并在新药审批中提供绿色通道;允许中医医院开设新开源渠道,如参与老年康养产业的建设与管理,打造高质量中医药特色养老服务。

林尧强调,要开展中医药文化推广专项工程。加强对中医药文化遗产的挖掘和整理,提高中医药科普在基础教育中的比重,将一些中医药的经典典故纳入中小学教材;通过开展中医药文化展览、举办中医药文化节等形式,普及中医药知识,提高中医药的认知度和美誉度。

有的放矢 推动中医优势专科建设

把脉中医药,探索中医药的特色与优势,好钢用在刀刃上,拿出我们“集中力量办大事”的行动方针,让专科建设有的放矢。

既要高大上 更要接地气

全国政协委员、湖南中医药大学教授、湖南医药学院院长何清湖强调,要在专科专病中发挥中医特色与优势。

“中医优势专科建设可以促进中医药的传承与创新,以西医的最好疗效标准,以国际通行标准作为中西医结合的最高标准去要求中医临床医生,有助于诊疗实现1+1>2的效果。”全国政协委员、中国中医科学院西苑医院肿瘤科学术带头人杨宇飞呼吁,在健康中国和中医优势专科建设过程中,要让中医和西医互学互融,不仅能推动中医药走出国门,也能跟西医一起联手,逐步建立起现代中国医学的新模式。

“专科建设不仅要在高端路线上发力,还应惠及基层。”姚树坤认为,应当充分发挥国家医学中心的辐射带动作用。当前,多个中医专科已被评为国家临床医学中心,并在各地设立区域医学中心,通过将人才、资源和学科优势层层传递至基层,强化中医优势和特色,为基层提供更优质、更高效的中医诊疗服务。

因势利导 各显神通

杨宇飞以自己所擅长的肿瘤学科为例,建议要调动多方面的积极因素来建立具有特色的肿瘤的康复体系。她强调,要整合肿瘤多学科与康复、营养、药剂、共病等各科的力量,建立多学科的肿瘤康复团队,不仅能推动医疗资源下沉带动基层医院,而且通过采取中西融合的康复手段,患者的功能得到很好的康复,使其能够回归社会、回归家庭、回归岗位。

全国政协委员、中国中医科学院老年医学研究所所长徐凤芹表示,我国是世界上老年人口最多的国家,也是老龄化发展迅速的国家之一。中医是以整体观辨证论治,非常契合老年人多病共存的治疗现状,同时中医治未病的理念可以未病先防延缓衰老,这都是中医治疗老年病的优势。因此,中医药应当持续发力,加强中医老年病专科建设。

“充分发挥中医在治未病中的主导作用,在治疗重大疾病中的协同作用,在疾病康复中的核心作用。”何清湖强调,中医的服务能力是中医事业发展的关键,为人民健康服务是中医的初心与使命,注重医疗服务体系的构建,从三级甲等医院,到乡镇卫生院、社区中心以及村卫生室,每一个医院的定位不一样,每一个医院的医生中医服务的能力和要求是有差异的。因此,我们要因时制宜、因事制宜,制定个性化的学科发展道路。

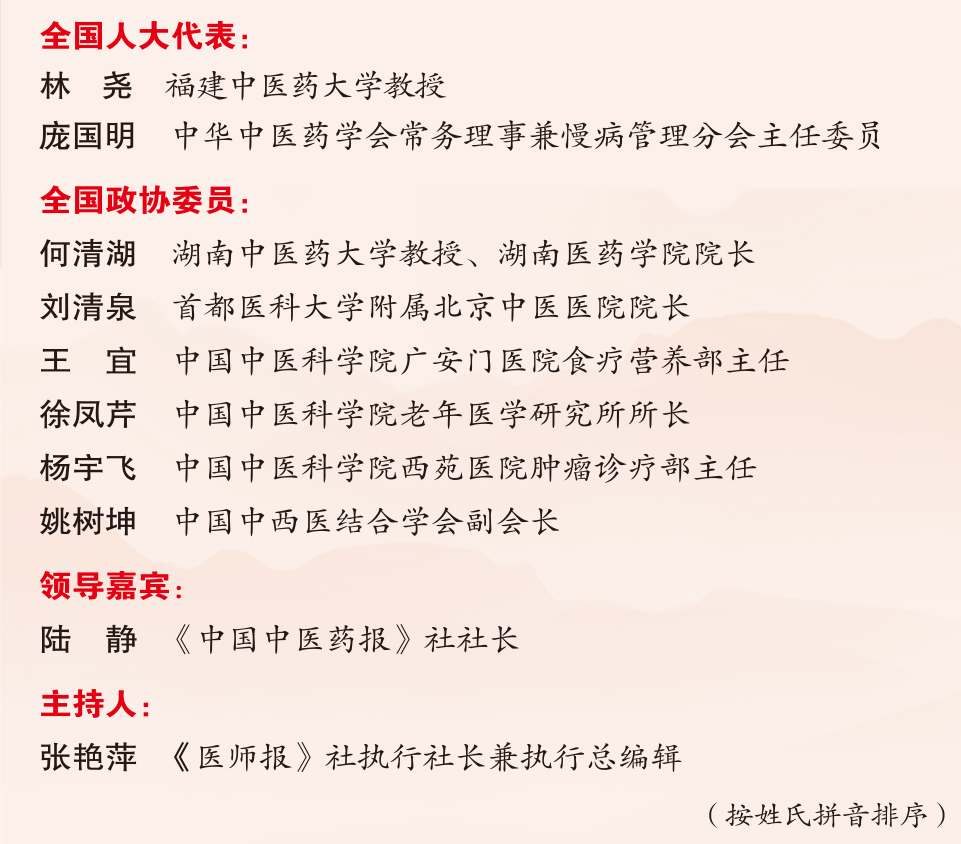

参会嘉宾

热点话题

把中医药元素写入食品标签发挥药食同源特色优势

医师报讯(通讯员 董俊彤)今年的政府工作报告提出“促进中医药传承创新,加强中医优势专科建设”,为中医药行业指明了新的目标和方向。全国政协委员、中国中医科学院广安门医院食疗主任营养师王宜表示,在推动中医药传承创新的过程中,关键在于精益求精,唯有如此,才能在学科建设和人才培养上取得显著进步。

“餐桌上的中医药是传播传承中医药的最好路径。”王宜认为,要充分发挥中医药优势,让中医药中的药食同源理念得到持续发展,不仅要关注家庭餐桌和厨房自制的膳品,也要关注工业化生产的食品。建议在现行的食品标签上明确添加药食同源原料的膳品(食品)标识。通过为食品赋予合适的身份并体现中医药元素,不仅有助于监管部门更有效地进行监管,而且便于生产厂家更准确地标识和推荐产品。同时,这也有助于广大民众更好地辨识和了解食品的营养价值和健康效益。

此外,王宜表示,尽管药食同源的中药在医疗保健领域发挥着重要作用,但目前尚缺乏明确的法规和标准。现行的国家标准中,食品标签和营养标签是两个重要的组成部分,将中医药元素体现在标签中,有助于凸显中医药的核心功效,从而实现通过饮食传承和发展中医药的目标。

加大投入 拓宽人才培养路径

医师报讯(通讯员 王迪 韩佩瑶)“要对中医药人才培养予以倾斜。” 林尧呼吁,为中医药高层次人才评审开通单独赛道,制订符合中医药人才发展规律的评审制度;打造具有中医特色的中医药毕业生规培制度,提升中医药专业毕业生临床能力;在人才、经费政策上鼓励多学科科研人员参与中医药研究,推动中医药交叉学科高层次人才不断涌现。

“要坚持遵循中医的人才培养基本规律,坚持中医思维和中医文化自信。” 何清湖强调,要坚持现代中医高等教育与师承教育相结合,要把中医的理论与中医临床相结合,做好学历教育、学历后教育、继续教育,夯实中医基本理论,突出经典的作用,早临床多临床,提高中医人才临床服务能力。

“中医在大学教育阶段就已经学习西医,还要不断学习现代医学的最新知识和技术。”杨宇飞表示,因此也应要求西医学中医,不仅在大学教育中要有中医必修课,还要到中医医院来见习。让西医师在理论学习与实习实践中不断融合中医理念和手段,通过中西医互相学习,走出我们自己的特色诊疗道路。

“中医药的优势在基层,但目前基层医疗机构,特别是欠发达地区的县中医院,包括乡镇卫生院,人员招不来、留不住,这些地区的中医药人才流失现象还是比较普遍。”徐凤芹指出,要带动基层中医药人才培养。例如,针对乡村医生要开展中医药知识培训,扩大中医师的招聘规模,推广“县管乡用”“乡管村用”的管理模式,鼓励县域医共体、医联体人才上下流动,并给予合理的薪酬,让优秀中医药人才能够留在基层,为更多的百姓服务。

让基层群众看上高水平中医

全国人大代表、中华中医药学会常务理事兼慢病管理分会主任委员庞国明提出,基层中医药服务能力亟待加强,特别是基层中医药人才严重短缺,基层群众看中医难、看高水平的中医难上加难。2023年2月10日国务院办公厅出台的《中医药振兴发展重大工程实施方案》列出了“基层人才培养计划”专项,提出“基层中医药人才队伍规模不断扩大,素质逐步提升,更好适应群众就近享受中医药服务的需求”建设目标。

为此,建议扩大中医药院校中医药本科、专科教育招录计划,实行对基层中医药院校紧缺专业、紧缺人才及专科生财政补贴政策。进一步扩大中医院校中医临床专业及乡镇卫生院中医馆急缺专科人才等招生规模及财政补贴。逐步缩小与西医临床专业在校生数量差距。

尽快恢复中医传统师承教育,作为院校教育的重要补充。应鼓励有工作经验,符合带教条件的中医师收徒带教。由政府牵头,出台相应配套政策,规范中医师收徒办法、条件,加强过程监管,完善考试考核办法。建议从非医专业大专以上毕业生中招录,既可以缓解社会就业压力,又可以多一条中医育人成才途经。

丰富中医人才培养渠道。进一步强化和规范中医确有专长人员考试考核工作。真正为确有中医药一技之长的社会人员合法执业破除障碍。全面扩大西医学习中医规模。在全国二级以上综合医院全面启动西医学习中医行动,做到“愿培尽培”“应培尽培”“择优资助”。

此外,还需探索符合中医药人才成长规律的教育新模式,要全面加大乡、村两级从业人员中医药适宜技术推广力度。

版面报道:

发表评论

最新评论

-

new两会医声㉒ | 与现代科技碰撞, 中医药如何发展?

2024-03-12 -

new两会医声㉑|吴楠委员:建议推动长期护理保险服务发展;完善国家区域医疗中心人才培养体系

2024-03-11 -

new两会医声⑳ | 季加孚委员:建议强化国家区域医疗中心癌症筛查管理职责;提升青少年人群心理健康防治水平

2024-03-11 -

new两会医声⑲| 王宜委员:建议在现行食品标签上单独列出药食同源膳品(食品)标识

2024-03-11

-

两会医声⑳ | 季加孚委员:建议强化国家区域医疗中心癌症筛查管理职责;提升青少年人群心理健康防治水平

2024-03-11 -

以国考助推高质量发展 代表委员各有高招|两会医声⑮

2024-03-10 -

两会医声㉑|吴楠委员:建议推动长期护理保险服务发展;完善国家区域医疗中心人才培养体系

2024-03-11 -

两会医声⑧ | 吴德沛委员:支持高龄女性及女性肿瘤患者生育力保存

2024-03-08 -

两会医声㉒ | 与现代科技碰撞, 中医药如何发展?

2024-03-12 -

两会医声⑲| 王宜委员:建议在现行食品标签上单独列出药食同源膳品(食品)标识

2024-03-11 -

两会医声⑰|何清湖委员:培养中西医结合全科医生,打通健康最后一公里

2024-03-10