瑞替普酶再放光芒,为卒中再灌注治疗临床研究提供新思路

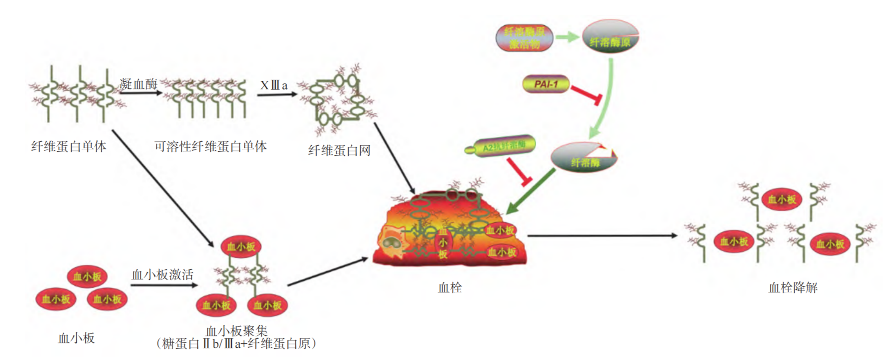

随着人口老龄化及人们生活方式的改变,血栓类疾病变得日益严重,持续危害人类健康,是一种发病率、致死率、致残率较高的疾病。据世界卫生组织统计,全世界每年约有2600万人因血栓类疾病死亡,我国心脑血管疾病死亡人数占因病死亡总人数的40.7%,居死因之首[1]。溶栓药物又称为纤维蛋白溶解剂,通过激活纤维蛋白溶酶原(简称“纤溶酶原”),能快速溶解血栓,减少血小板聚集,实现血管成功再通,在治疗急性期血栓性疾病、恢复组织灌注中起到非常关键的作用。

图1 溶栓药物作用机制[2]

溶栓药物的疗效受其特性影响,理想的溶栓药物应具有以下特性[3]:(1)溶栓高效,提高再通率,降低死亡率;(2)高度选择性,不易引起出血性并发症;(3)无免疫原性,用后不产生相应抗体,不发生过敏反应;(4)药物的半衰期长,用药次数少;(5)减少对 PAI-1 的再诱导;(6)减少对血脑屏障的影响,这对于缺血性卒中急性期溶栓治疗具有更为重要的意义,破坏血脑屏障使卒中后水肿及出血转化的发生率增高,降低了溶栓的安全性。为此,人们先后开发出第一代、第二代、第三代溶栓药物。

第一代溶栓药物无纤维蛋白特异性,代表药是尿激酶。第二代溶栓药物的纤维蛋白特异性较高,但半衰期短,代表药是阿替普酶。运用现代分子生物学和生物化学技术对第一、二代溶栓药物结构进行改进后得到的第三代溶栓药物,既保留了直接活化纤溶酶原的特性,还增强了纤维蛋白特异性及溶栓效果,延长了半衰期,但有效时间窗和使用剂量尚需进一步证实[2]。第三代溶栓药物的主要代表药物有替奈普酶(tenecteplase,TNK)、去氨普酶(des‐moteplase,bat-PA)、瑞替普酶(reteplase,rPA)等。随着RAISE研究成果的公布,瑞替普酶这颗“新星”再次绽放光芒,映入人们的眼帘。

轻装上阵,溶栓能力更强

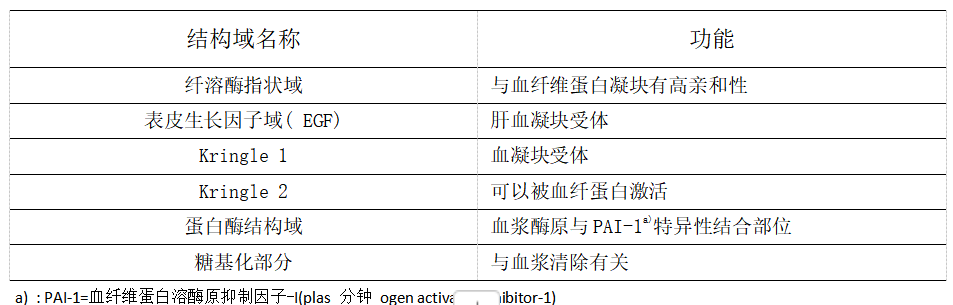

关于t- PA的结构与功能,研究得比较清楚了。它是由527个氨基酸组成, 分子量为65 kDa, 由kringle I、kringle II、纤溶酶指状域 ( fibronectin finger domain, Finger)、表皮生长因子域( epidermal growth factor domain, EGF) 、糖基化部分( carbohydrates moieties) 及蛋白酶结构域( protease domain)等6个功能域组成活性分子, 各功能域的功能如下[4]。

图2 t-PA的结构[4]

瑞替普酶是在t- PA分子原结构的基础上,删除了其中的kringle I、Finger、EGF 3个结构域,只保留了t-PA分子中的kringle II及蛋白酶( Protease domain) 2个功能区及N端的1~ 3个氨基酸,为单链非糖基化蛋白,由355个氨基酸组成,分子量为39 kDa。蛋白酶功能区可以激活纤溶酶原成为纤溶酶,后者具有生物学活性,可以清除纤维蛋白。kringle II 则与提高纤溶酶原向纤溶酶转变的活性有关,上述两个功能区具有较好的溶栓作用。被切除的纤溶酶指状域与血浆纤维蛋白的高亲和性有关,会导致在血栓表面聚集更高浓度的t-PA使溶栓过程从血凝块外到内进行,溶血栓时间延长。瑞替普酶不含该功能域,与血浆纤维蛋白的亲和力降低,与血凝块表面的结合是可逆的;表皮生长因子域可以在肝脏内加速清除率,糖基化部分则与血浆清除的调节有关,不同种类的糖基化部分执行的任务不一样[4]。

图3 瑞替普酶二硫键的正确连接示意图[4]

瑞替普酶是t-PA的一个衍生物,可以通过重组DNA技术从无活性的大肠埃希菌包涵体内获得,与t-PA相比,结构改变的瑞替普酶继续保留了较强的纤维蛋白选择性溶栓作用,同时与肝脏的清除受体结合力降低,血浆半衰期显著延长(约11~16 min),可通过静脉推注直接给药,使用更方便。t-PA与血栓结合较紧密,而瑞替普酶与血栓结合相对松散,该特点明显提高了瑞替普酶对血凝块的穿透力,增强了其溶栓能力[5]。

不是新药,最早应用于急性心梗治疗

瑞替普酶并不是一个新药,早在上世纪90年代就已在欧美被批准上市,用于治疗急性心肌梗死,这种基因工程改良药物凭借其疗效和安全性,在心血管领域取得了显著成果。国内外多项临床对照研究(RAPID1、RAPID2、INJECT试验[6]、PROBE试验[5])评价了瑞替普酶的安全性和有效性,结果均显示,瑞替普酶用于急性心梗患者显著优于阿替普酶。

然而,长期以来,由于阿替普酶在卒中治疗领域的“光环”,使得瑞替普酶在卒中治疗方面的潜力并未得到充分关注。直到2017年,我国北京天坛医院的王拥军教授团队开始关注到瑞替普酶在卒中领域的应用。他们注意到,一项荟萃分析比较了对急性心肌梗死患者使用瑞替普酶和阿替普酶的疗效,结果显示两种治疗方案在死亡率或致残性卒中发生率方面无显著差异。在一项2期随机对照试验中,接受两剂18 mg剂量瑞替普酶治疗后达到优良功能结局的患者比例高于接受两剂12 mg剂量或0.9 mg/kg剂量阿替普酶治疗的患者,并且较大剂量瑞替普酶与致死性出血风险增加无关[7]。因此,他们认为,从药物原理上讲,瑞替普酶对急性缺血性卒中(脑梗)的治疗效果应该同样显著。

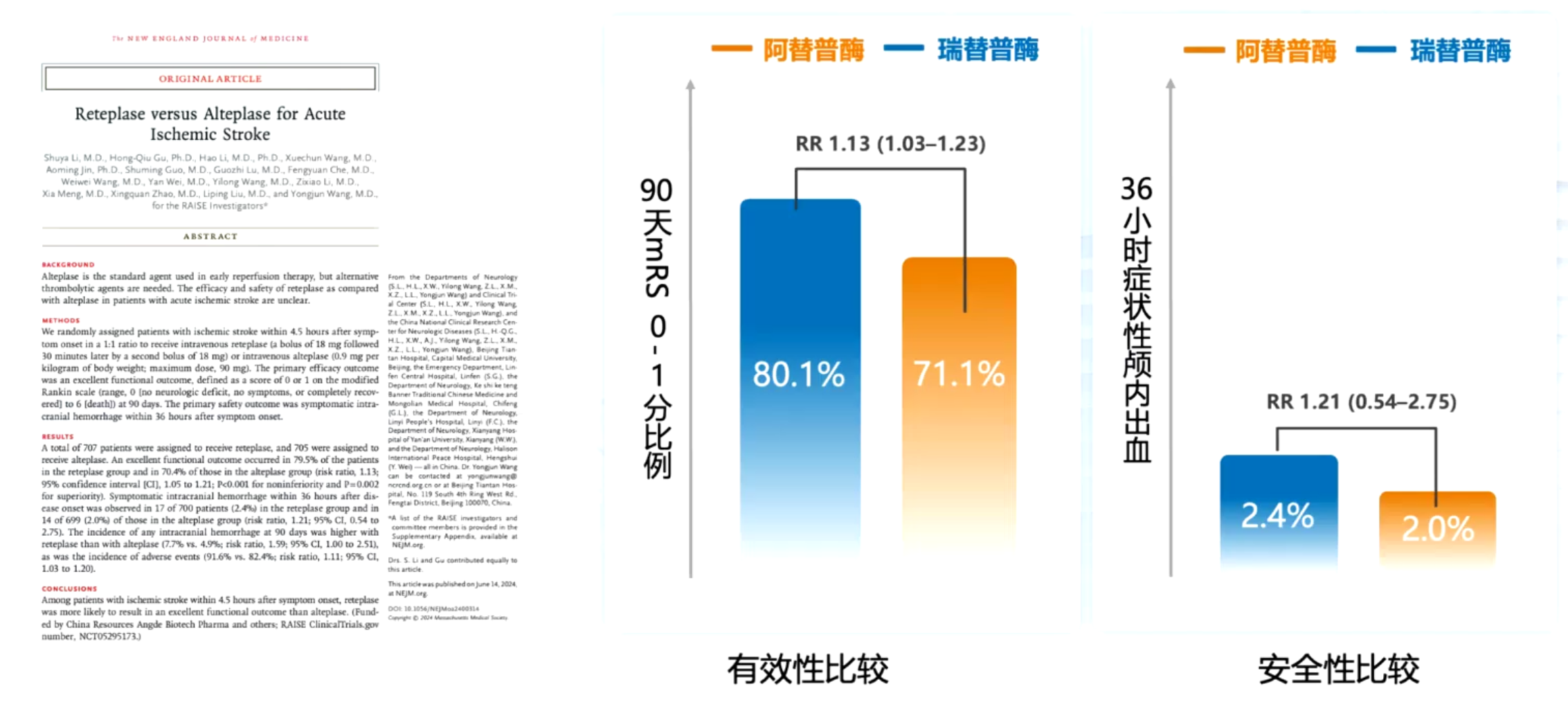

老树新花,治疗卒中不劣于并优于阿替普酶

瑞替普酶沉寂28年之后再次被唤醒。

2024年6月15日,首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心、国家神经系统疾病临床医学研究中心王拥军教授团队在《The New England Journal of Medicine》上在线发表题为“Reteplase versus Alteplase for Acute Ischemic Stroke”的临床试验结果。该研究结果提示对于发病4.5小时内的缺血性卒中患者静脉溶栓治疗,瑞替普酶在非劣效于阿替普酶的基础上进一步优效检验成立。该研究成果,使瑞替普酶重新进入世界脑血管领域临床医生的视野,为脑卒中再灌注治疗的临床研究提供了新的思路,甚至有望改写国际脑血管疾病临床指南。

加拿大麦克马斯特大学神经科资深教授Mukul Sharma评价道:“研究设计与执行良好,…..证实了瑞替普酶是迄今唯一优于阿替普酶的溶栓药物”。《神经外科评论》也肯定了瑞替普酶的价值:“瑞替普酶作为阿替普酶的潜在替代品的出现代表了急性缺血性中风治疗的重大进步。临床试验中观察到的积极结果强调需要进一步研究来证实这些发现并可能修改当前的临床指南。随着溶栓治疗领域的发展,瑞替普酶可能为患者(尤其是那些不适合使用阿替普酶的患者)提供一种有价值的选择。”

值得注意的是,瑞替普酶与肝脏的清除受体结合力降低,血浆半衰期显著延长,由原来的4~6s延长至11~16min,即相对减少了维持正常临床疗效的剂量。此外,瑞替普酶可采取直接给药的方式,一般可选的是静脉推注的方式——间隔30分钟实施两次静脉注射、每次18毫克即可,其更具有操作简便性,且不需要再借助体重增高或减轻重新进行用药剂量的调节。而使用阿替普酶,急诊医生需要按不同患者体重计算给药剂量。

瑞替普酶作为一种高效的溶栓药物,其在未来的应用前景备受期待。我们期待瑞替普酶能够在急性缺血性卒中的治疗中发挥更大的作用,为广大患者带来更快、更有效的救治。同时,也希望瑞替普酶的研究成果能够推动我国脑血管疾病治疗领域的创新与发展,为全球脑血管病治疗提供中国智慧和中国方案。在不久的将来,瑞替普酶有望成为改变卒中治疗格局的关键药物。

参考文献:

[1]袁桂清.血栓性疾病已成为威胁人类健康和生命的重要疾病[J].中华检验医学杂志,2004,27(8):487.

[2]孔维麟,杨清武.急性缺血性卒中溶栓药物的研究进展[J].中国药房,2023,34(4):497-501.

[3]曹苑,崔丽英.溶栓药物的发展历程[J].协和医学杂志.2020,11(2):121-126.

[4]赵友春,赵淑梅等.重组蛋白瑞替普酶的分子生物学及复性研究[J].2003,23(11):42-47.

[5]瑞替普酶用于急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗中国专家共识组《中华内科杂志》2016,55(07):572-577.

[6]Moser M, Nordt T, Peter K, Ruef J, Kohler B, Schmittner M, Smalling R, Kübler W, Bode C. Platelet function during and after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction with reteplase, alteplase, or streptokinase. Circulation. 1999 Nov 2;100(18):1858-64.

[7]Li S, Gu HQ, Li H, Wang X, Jin A, Guo S, Lu G, Che F, Wang W, Wei Y, Wang Y, Li Z, Meng X, Zhao X, Liu L, Wang Y; RAISE Investigators. Reteplase versus Alteplase for Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2024 Jun 27;390(24):2264-2273.

发表评论

最新评论

-

08-302025

玛伐凯泰来自四大洲的真实世界研究结果在2025 ESC年会上公布

-

new育龄期HIV感染女性如何孕育健康宝宝?

2025-08-30 -

08-222025

从机制到临床:冠脉介入指南首推通心络开通冠脉微血管,降低再梗风险74%

-

new“健康起跳 深度速度有态度” 强生携手多方构建前列腺癌科普公益新生态

2025-08-21

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06