以“菁”为“擎” | “络学菁英医师计划”正式启动!

医师报讯(融媒体记者 尹晗 发自上海)2025年2月22日,由《医师报》社主办的“络学菁英医师计划”项目在上海正式启动。

“健康中国2030”规划纲要强调,要充分发挥中医药特色优势,提高中医药服务能力。在此背景下,中医药正以其独特的魅力与深厚的底蕴,重新焕发出蓬勃的生机与活力。中医络病理论作为中医学术体系的独特组成部分,在众多学者40余载的潜心钻研下,已构建起完整的理论体系,并在临床重大疾病防治中取得显著成效。

“中青年医师是中医络病学探索创新、持续发展的重要引擎。”《医师报》社执行社长兼执行总编辑张艳萍介绍,为积极响应《“十四五”中医药人才发展规划》,医师报社重磅推出“络学菁英医师计划”,将从全国范围内推举出心血管、脑血管、内分泌、泌尿、精神等领域180名在络病学研究创新、临床贡献、教育传播、公益科普方面做出突出贡献的菁英医师,并设置络学研究创新菁英、络学临床贡献菁英、络学教育传播菁英、络学公益科普菁英四大荣誉,以进一步激励中青年医师在络病领域进行深入研究和探索,推动中医药科技创新。

“络学菁英医师计划”启动会现场

会上,张艳萍与复旦大学附属华山医院董强教授、复旦大学附属中山医院钱菊英教授、上海交通大学附属第一人民医院夏术阶教授、中国睡眠研究会理事长黄志力教授共同启动“络学菁英医师计划”。

项目介绍

《医师报》社执行社长兼执行总编辑张艳萍

络学研究创新菁英旨在表彰在络病学基础/临床研究领域取得创新性成果的医师,共设40名(心血管领域15名,脑血管领域5名,内分泌领域5名,泌尿领域5名,精神领域5名,基层卫生领域5名);

络学临床贡献菁英旨在表彰在临床实践中,运用络病理论或通络药物显著提升疗效、改善患者生活质量,或具有创新医疗模式的医师,共设50名(心血管领域15名,脑血管领域5名,内分泌领域5名,泌尿领域5名,精神领域5名,基层卫生领域15名);

络学教育传播菁英旨在表彰在络病学教育和知识普及方面做出贡献的医师,共设40名(心血管领域15名,脑血管领域5名,内分泌领域5名,泌尿领域5名,精神领域5名,基层卫生领域5名);

络学公益科普菁英旨在表彰积极参与络病相关临床知识科普推广工作或公益事业的医师,共设50名(心血管领域15名,脑血管领域5名,内分泌领域5名,泌尿领域5名,精神领域5名,基层卫生领域15名)。

为确保权威性,本次“络学菁英医师计划”评审工作将由络病主委、副主委、各领域权威专家组成评审专家组,并邀请各领域全国顶尖专家组成阵容强大的评审顾问团。其中:复旦大学附属中山医院葛均波院士、钱菊英教授担任心血管领域评审顾问;复旦大学附属华山医院董强教授担任脑血管领域评审顾问;山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)赵家军教授担任内分泌领域评审顾问;上海交通大学附属第一人民医院夏术阶教授担任泌尿领域评审顾问;中国睡眠研究会理事长黄志力教授担任精神领域评审顾问;北京大学第一医院迟春花教授担任基层卫生领域评审顾问。

本次“络学菁英医师计划”于即日起至3月22日启动报名环节。报名结束后,评审工作组将于3月23日~7月31日对报名材料及学术展示视频进行资质审查,从全国报名选手中评选出各省区共360名入围选手,参加各省络病年会,进行10~15分钟个人络学成果演讲并录制演讲视频,上传评审系统并进入复审环节;评审专家组根据报名材料及演讲视频,依照评选标准进行打分,评选出各领域共180名菁英医师。最终结果将于8月18日在《医师报》官方微信公众号进行公示。

专家致辞

期待项目为“健康中国”注入强大动力

复旦大学附属中山医院 钱菊英教授

“中医药以其独特的理论体系、丰富的诊疗经验和卓越的治疗效果,在保护人类健康、促进生命和谐中发挥着举足轻重的作用。”钱菊英教授表示,近年来,国家高度重视中医药的传承与发展,将其提升到国家战略高度,并出台了一系列政策措施,推动中医药现代化、国际化进程。

络病理论作为中医药传承创新的典范,在吴以岭院士为代表的国内外专家的共同努力下,经过40余年砥砺创新,将古老的络病学术思想与现代医学成果相结合,在理论传承创新、临床疗效提升、创新药物研发等方面取得了丰硕成果。

钱菊英教授介绍,2020年,“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”获2019年度国家科技进步一等奖。2023年,“中医络病学”成为国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目;同时,“中医脉络学说构建推动微血管病变防治”入选新时代中医药标志性科技成果(2012-2022),名列第一大类别“中医药新学说新学科形成”的首位。

在临床研究方面,通络药物相关国际标准高质量循证研究先后在《美国医学会杂志》(JAMA)及其子刊(JAMA Internal Medicine,JAMA Network Open)、《欧洲心脏杂志》(European Heart Journal)、《自然医学》(Nature Medicine)等国际顶刊发表,取得了中医药国际化进程里程碑式突破。

“期待‘络学菁英医师计划’的深入实施,能极大地激发中青年医师群体对中医药治疗各类疾病的探索热情,强化人才队伍建设,提升中医药服务效能,为‘健康中国’战略注入强大动力,助力实现全民健康覆盖。”钱菊英教授说。

媒体问答

大咖共话“络学菁英”

探索中医药创新与发展之路

在媒体问答环节,董强教授、夏术阶教授、黄志力教授围绕“络学菁英医师计划”,就中医药守正创新、临床应用和高层次中西医结合人才等问题进行了详尽解答。

问:在重大疾病防治和慢病管理等临床实践中,中西医结合具有哪些临床价值?“络学菁英医师计划”对中医药的传播、发展将起到哪些推动作用?

董强教授

董强教授:在心脑血管疾病防治领域,西医西药发展迅速,但临床仍面临很多困境和难题。在此方面,络病理论及其转化成果的系列临床研究带给我们很大启示,让我们有了新的切入点。在应对重大疾病、增进人民健康福祉方面,中西医结合可有更大的作为。

例如,2023年,杨跃进教授在《美国医学会杂志》(JAMA)发表的CTS-AMI研究显示,在接受STEMI指南指导的常规治疗基础上,通心络治疗可显著降低30天内主要不良心脑血管事件(MACCEs)风险36%,降低心血管死亡风险30%;治疗1年时,通心络可降低MACCEs发生风险36%,降低心血管死亡风险27%,降低再次心梗风险74%,降低卒中风险56%。2024年,由复旦大学附属华山医院、首都医科大学附属北京天坛医院等50家医院联合开展的TISS研究结果亦显示,通心络可显著改善急性缺血性卒中患者90天神经功能缺损程度,提高90天独立生活能力比例,为卒中患者带来更多临床获益。

“络学菁英医师计划”为广大医生提供了实践临床设想、改变临床实践的机会,并从临床、科研、传播和科普等不同层面,给青年医师提供了一个助力祖国医学发展的切入点。

问:具有现代医学教育背景的中青年医师,在推动中医药循证医学研究与智能化转型和中医药创新与发展方面具备哪些优势?

夏术阶教授

夏术阶教授:中医药是一座伟大的宝库,极具挖掘价值。中青年医师具备现代医学知识,在学习、使用人工智能(AI)方面更有优势。过去,中医学习依赖学习经典专著;如今,AI的出现,在传统“师带徒”的基础上,为传承大师经验、助力青年医师快速成长提供了新思路。

以泌尿外科为例,前列腺是男性生殖系统和泌尿系统的交汇点,一旦其出现问题,症状往往会波及泌尿和生殖两个系统,而其精密调节与经络息息相关,有待深入研究。“络学菁英医师计划”对于聚焦临床重点问题、开展临床研究和科研项目、培养各领域青年人才、推动学科发展,实现人才培养、技术创新与成果推广“齐头并进”大有裨益。

问:AI的发展对于促进中医药诊疗水平提升具有哪些意义?对于中医络病理论推广具有怎样的推动作用?

黄志力教授

黄志力教授:AI技术对中医药诊疗水平的提升和络病理论的发展与推广意义重大。在中医药理论应用方面,其一,AI能分析海量数据,助力诊疗标准化;其二,可辅助诊断,通过整理脉象等数据实现精准诊断;其三,能带动中西医结合发展;其四,可将中医精华形成理论,实现人才培养和传承的普遍化、广泛化与高效率。在络病理论推广方面,借助AI技术,可模拟络病动态变化和运行规律,帮助医师快速学习、深入理解。AI的语言优势还能将络病理论迅速转化为多种语言乃至方言,促进其推广应用。

尽管AI发展迅速,但医生也不必为失业担忧,因为医疗不仅是治愈,还包含人文关怀,这是AI无法做到的。建议青年医师积极进取,提升医疗技术,掌握AI技术,并利用其助力中医药发展,为人民健康贡献更大力量。

结语

随着经济的发展和人们生活方式的改变以及人口老龄化的加速,心脑血管疾病、糖尿病等慢性疾病发病率和患病率呈快速上升趋势,给个人、家庭和社会带来沉重的负担。近年来,在国内一大批中医、西医、中西医结合专家的共同努力下,络病学已逐步形成完整的理论体系,开展了大量的基础及循证医学研究,进一步证实了通络治疗在心脑血管疾病、糖尿病等慢病防治中的应用价值。

“络学菁英医师计划”的开展,定将进一步促进中医络病学的发展和进步,为培养中青年中医人才搭建学术平台,从而推动中医药科技创新,提升中医药服务能力,并最终为推动“健康中国”建设做出更大的贡献。

发表评论

最新评论

-

new李勇、山缨教授:中国证据推动国际指南进步,及早、强化血压管理 | 2025美国高血压指南解读

2025-08-21 -

new极限挑战,生命至上 | 海医大三院为患者切除直径23cm重4.45kg腹腔巨大恶性肿瘤

2025-08-21 -

new健康中国数字医疗创新产业发展论坛在上海成功举办

2025-08-20 -

08-172025

泰山十八盘紧急救援:山西护士休假跪地7分钟守护生命

-

上海市儿童医院颜崇兵:日夜分护,大幅降低婴幼儿“红屁屁”发生率

2025-08-12 -

30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-07 -

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

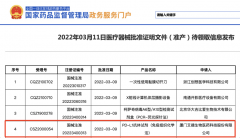

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11