首部患者与公众版儿童支气管哮喘指南重磅发布:医患携手,共建哮喘规范化管理

2025年4月,由中国医药教育协会儿科专业委员会、中华医学会儿科学分会呼吸学组哮喘协作组和中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会牵头,国内首部《儿童支气管哮喘诊断与防治指南(2025患者与公众版)》正式发布,该指南目标人群为0-18岁哮喘患儿,面向患儿家长和公众,以期建立医患协作共同体,共同提升我国儿童哮喘管理水平。

指南共同通信作者,上海交通大学医学院附属第一人民医院洪建国教授提出,哮喘是一种慢性的气道炎症性疾病,超过50%的成人哮喘可追溯至儿童期起病,儿童重度哮喘罹患慢阻肺的发生风险数十倍增加。因此,对于哮喘的早期干预、个体化的长期规范管理尤为重要,影响患儿的长期预后,而这个过程需要患者、患者家属与医生共同携手来实现。

基于此背景,患者与公众版儿童哮喘诊断与防治指南应运而生。本文就指南中,有关哮喘患儿院外治疗方案的推荐意见进行深度解读,涵盖院外急性发作期治疗、非急性发作期用药及日常哮喘管理三个问题,以期帮助医生与患儿及患儿家庭共同携手,更加科学、规范的进行哮喘长期管理,实现儿童哮喘防治目标。

01 哮喘急性发作在家庭及院外如何治疗?

如在家庭及院外发生哮喘急性发作时,可根据急性发作严重程度及诊疗条件选择如下图治疗措施,如初始治疗效果不佳者需及时就医。轻度及中度急性发作在使用支气管舒张剂的同时,均应联合吸入用糖皮质激素治疗(丙酸氟替卡松、布地奈德、丙酸倍氯米松),可有效缓解急性症状。

02 哮喘非急性发作期如何日常管理?

哮喘非急性发作期包括慢性持续期和临床缓解期。慢性持续期患儿哮喘控制仍不稳定,需密切评估病情并进行相应抗哮喘治疗;临床缓解期患儿虽持续3个月以上肺功能恢复到急性发作前水平,但同样有再次发生急性发作的风险,仍需规避过敏原及刺激物,定期监测病情。因此,哮喘非急性发作期的患儿仍应在医师指导下,进行规律抗哮喘治疗及管理。

非急性发作期的具体治疗方案推荐建议如下:

无论是急性发作期快速症状缓解还是非急性发作期维持治疗,吸入用糖皮质激素均为重要的一线药物,可有效控制炎症,降低急性发作风险。其中,丙酸氟替卡松混悬液是新一代吸入性糖皮质激素,具备更高的受体亲和力及选择性2、更快的受体结合速度3、更强的肺部抗炎活性2、更小的全身不良反应4。

在临床疗效上,根据一项纳入168例4-15岁儿童的多中心、随机、单盲、平行设计的研究显示,相比双倍剂量布地奈德,单倍剂量丙酸氟替卡松改善晨间呼气流量峰值更显著(治疗后晨间PEF:氟替卡松组249 L/min,布地奈德组233 L/min, P<0.05)5。

在安全性上,临床研究显示丙酸氟替卡松治疗儿童喘息3个月对HPA轴无抑制作用6;一项对于10个随机对照实验的综合研究分析显示,对于16岁以下哮喘儿童,丙酸氟替卡松的全身安全性优于或等效于布地奈德7。

*FP:丙酸氟替卡松;BUD:布地奈德。

03 如何使用中国儿童哮喘行动计划(CCAAP)进行哮喘院外自我管理?

中国儿童哮喘行动计划(CCAAP)是以症状和/或呼气峰流量为依据,在医师指导下对哮喘控制水平和发作情况进行判断和救治的哮喘患者院外自我管理工具,其重点在于识别和应对哮喘急性发作。

CCAAP采用国际上通用的交通信号灯模式,分为红、黄、绿三级分区标准。哮喘儿童应结合临床症状和呼气峰流量监测结果综合评估哮喘控制状态,并根据相对应分区的建议进行哮喘管理。(呼气峰流量测量方法:每日在晨起6-8点及晚上6-8点吸入药物治疗前进行呼气峰流量测量,重复测量3次并选取最大值)。

红黄绿三区分类标准及药物治疗方案如以下图片展示。

【参考文献】

[1]中国医药教育协会儿科专业委员会,中华医学会儿科学分会呼吸学组哮喘协作组,中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会,等. 儿童支气管哮喘诊断与防治指南(2025患者与公众版)[J]. 中华实用儿科临床杂志,2025,40(05):324-333.

[2] Johnson M. Development of fluticasone propionate and comparison with other inhaled corticosteroids[J]. J Allergy Clin Immunol. 1998,101(4 Pt 2): S434-9.

[3] Johnson M. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of inhaled glucocorticoids[J]. J Allergy Clin Immunol. 1996,97(1 Pt 2):169-76.

[4] Hübner M, Hochhaus G, Derendorf H. Comparative Pharmacology, Bioavailability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Inhaled Glucocorticosteroids[J]. Immunol Allergy Clin North Am. 2005,25(3):469-488.

[5] De Benedictis FM, Del Giudice MM, Vetrella M, et al. Nebulized fluticasone propionate vs. budesonide as adjunctive treatment in children with asthma exacerbation[J]. J Asthma. 2005, 42(5):331–336.

[6] Cetinkaya F, Kayiran P, Memioglu N, et al. Effects of nebulized corticosteroids therapy on hypothalamic-pituitary-adrenal axis in young children with recurrent or persistent wheeze[J]. Pediatr Allergy Immunol. 2008, 19(8):773-6.

[7] Aggarwal B, Shantakumar S, Mulgirigama A, et al. Efficacy and safety of inhaled corticosteroids relative to fluticasone propionate: a systematic review of randomized controlled trials in asthma[J]. Expert Rev Respir Med. 2017, 11(10):763-778.

发表评论

最新评论

-

new第九届“胆囊健康日”:健康生活,“胆”定无忧 |像爱护眼睛心脏一样爱护胆囊

2025-08-26 -

new颜值与智慧齐飞,收获与快乐同行丨中国皮肤健康发展大会在上海召开

2025-08-26 -

new承前辈之志·创学科新篇丨中国皮肤健康发展大会暨杨国亮皮肤病学大会暨中国医药教育协会皮肤与健康教育专业委员会第一届学术年会圆满举办

2025-08-26 -

new李勇、山缨教授:中国证据推动国际指南进步,及早、强化血压管理 | 2025美国高血压指南解读

2025-08-21

-

上海市儿童医院颜崇兵:日夜分护,大幅降低婴幼儿“红屁屁”发生率

2025-08-12 -

30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-07 -

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

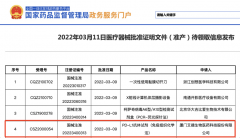

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11