朱玉龙:经皮穿刺术中气胸后再定位重复肺活检术的临床价值

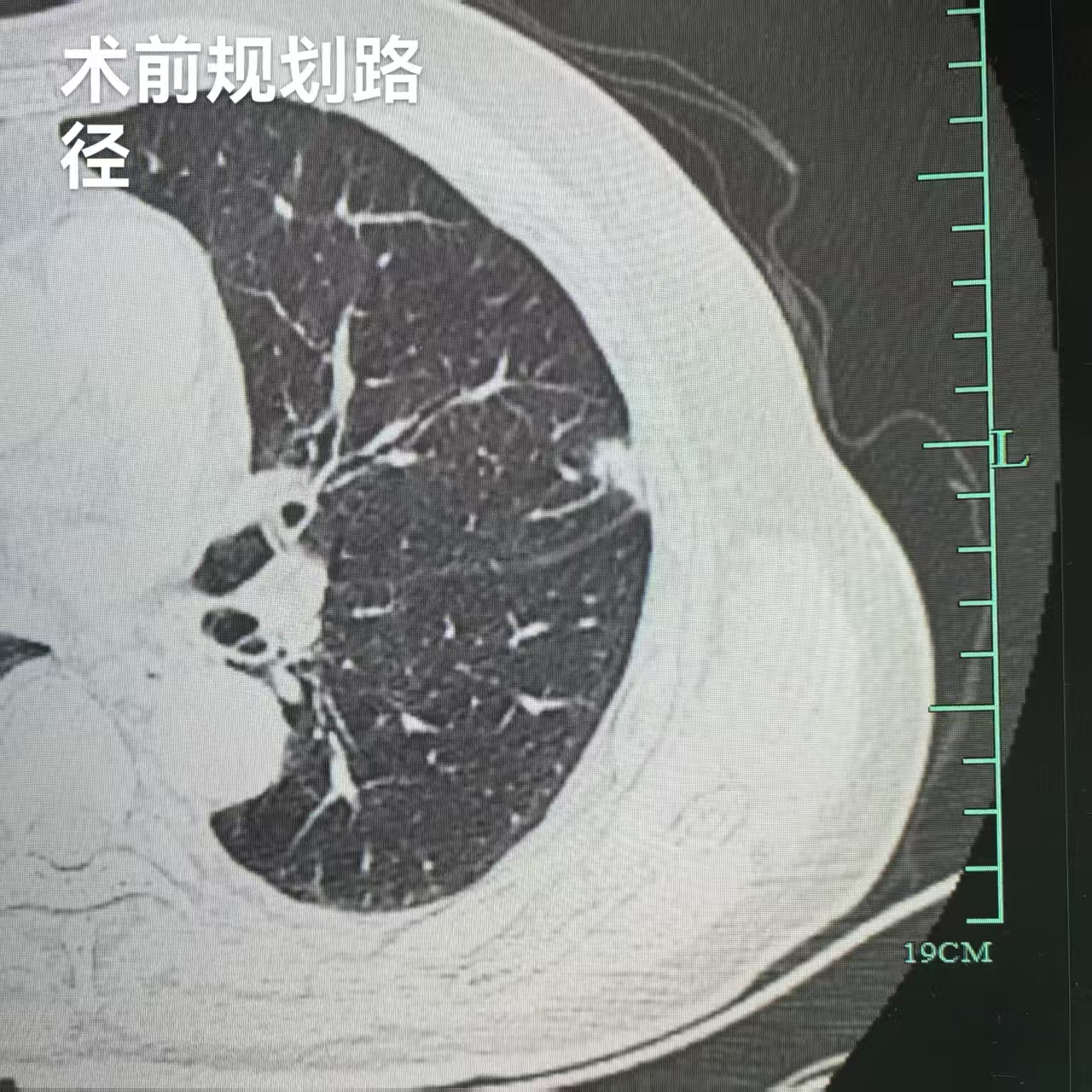

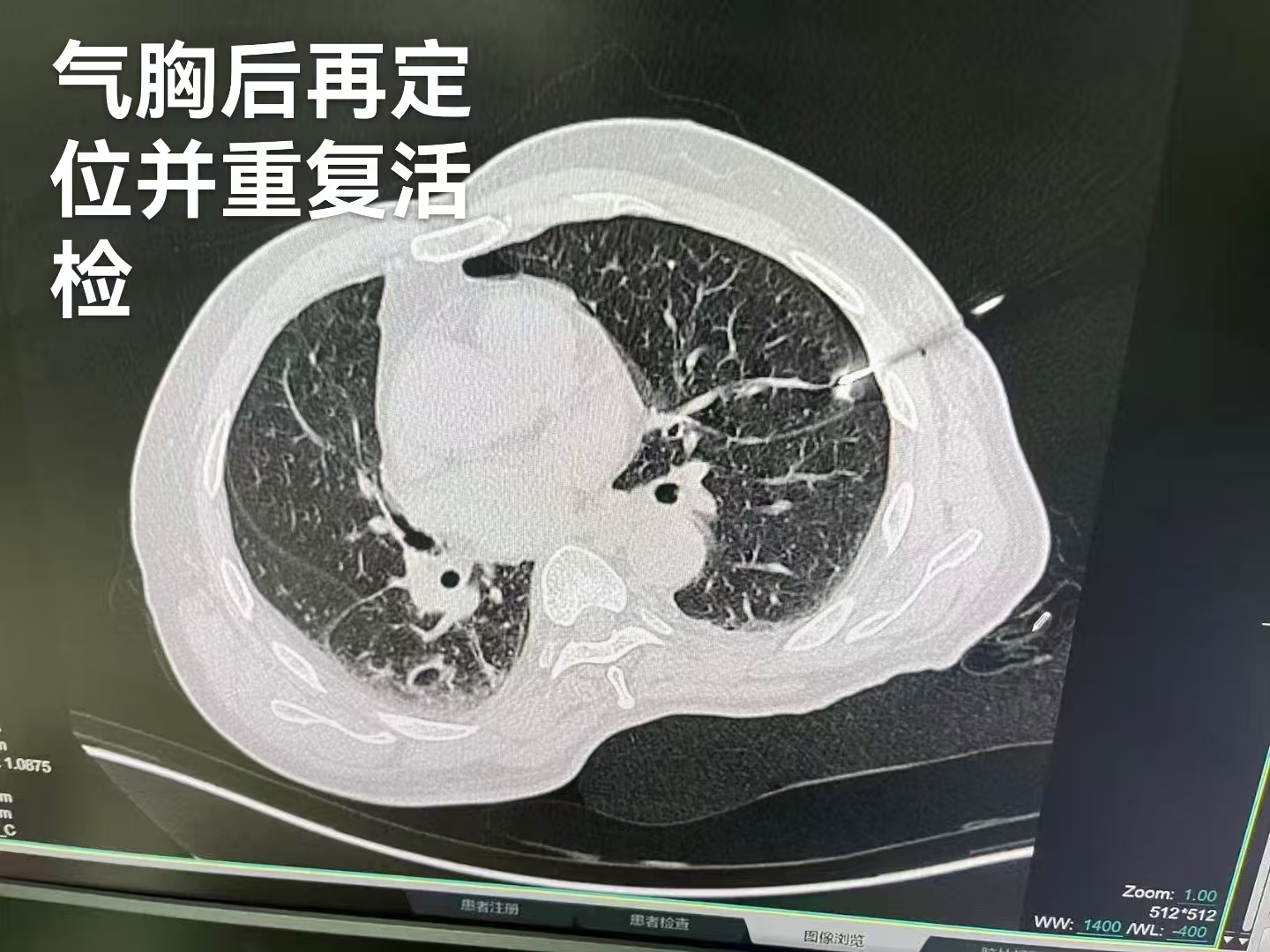

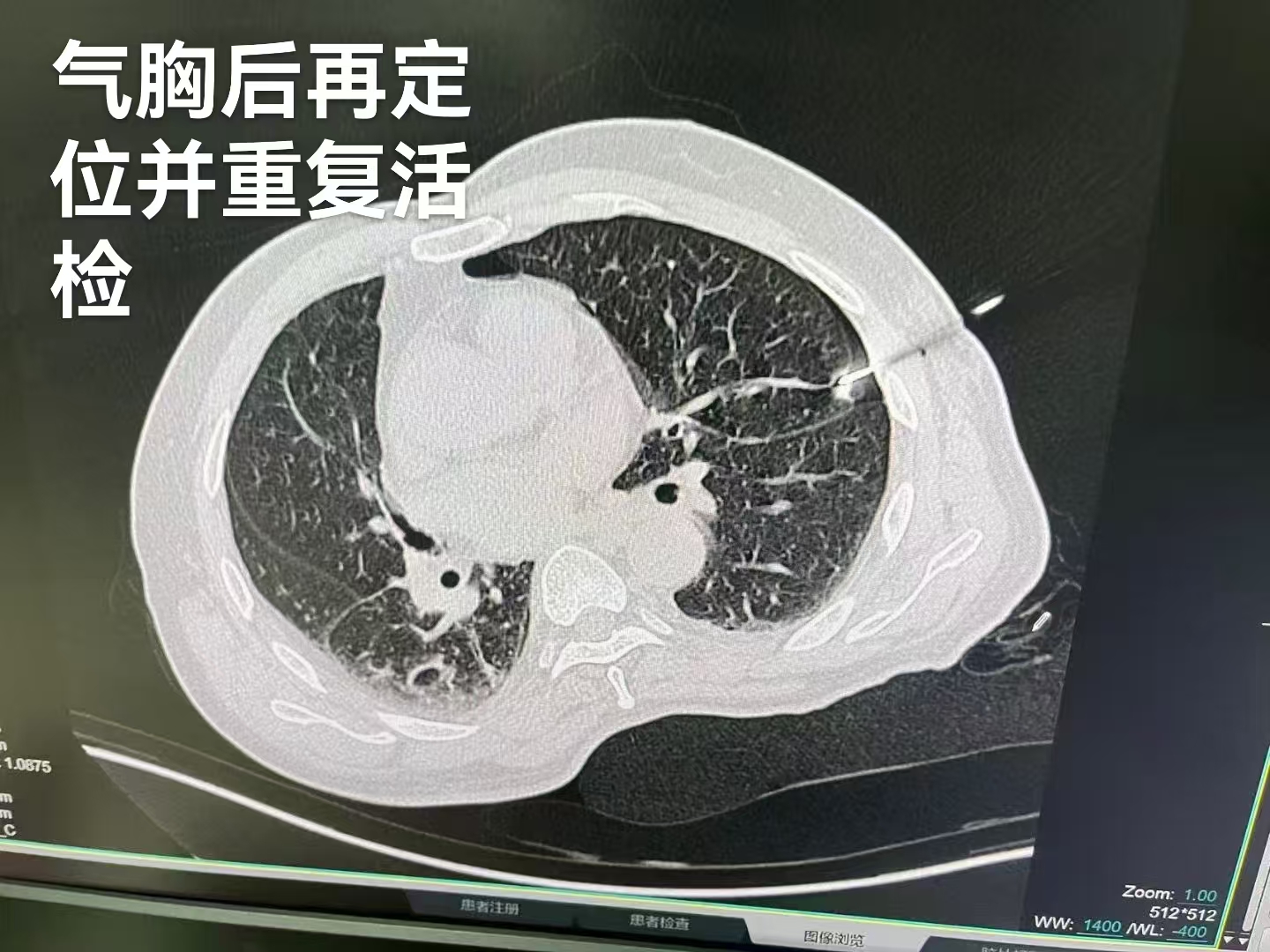

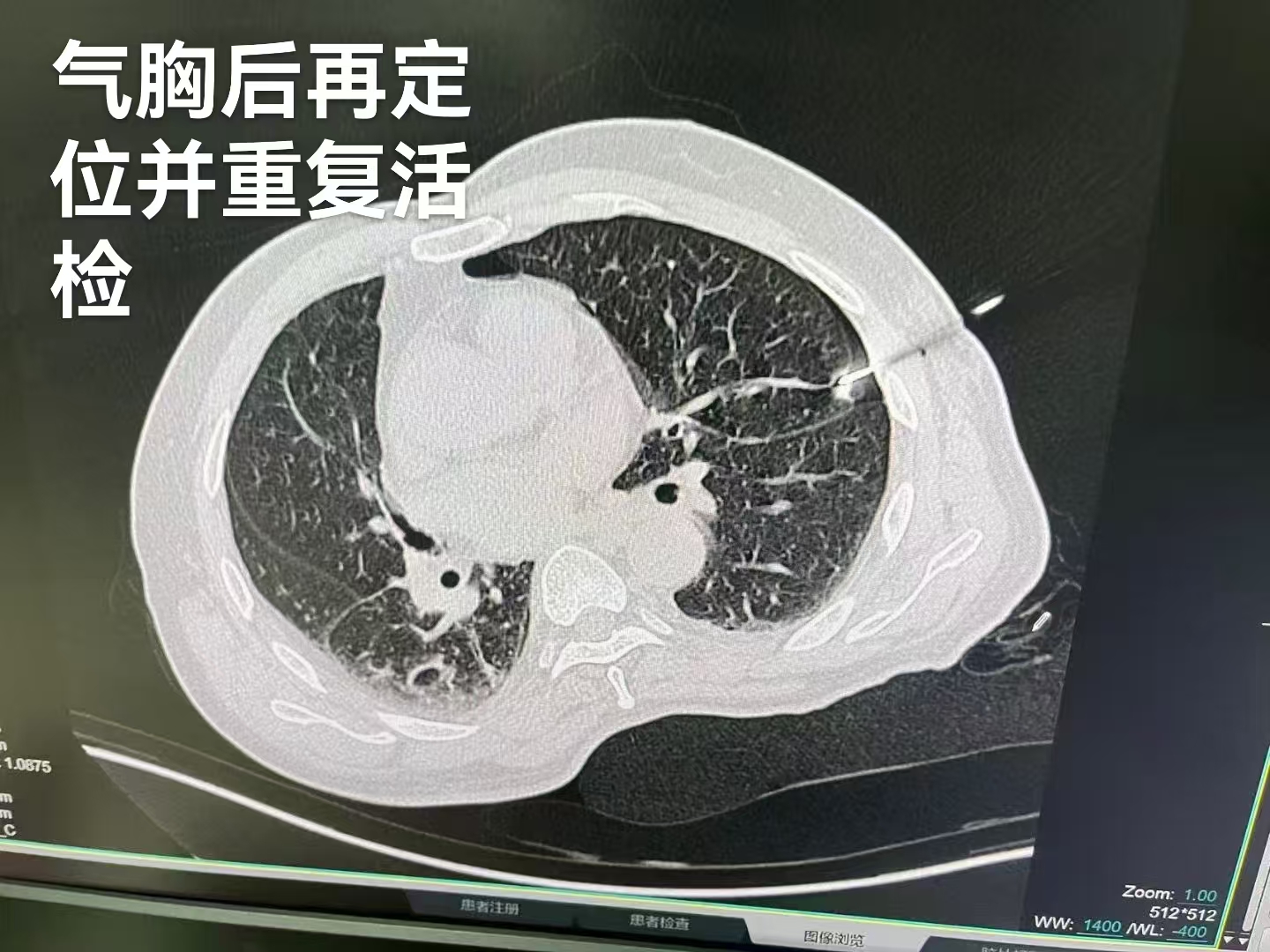

范伟(化名),男性,73岁,因咳嗽、咯痰反复发作4年来新疆医科大学第四附属医院(自治区中医医院)呼吸一科住院,入院查肺部CT发现左肺上叶尖后段胸膜下磨玻璃小结节,为明确诊断,故行经皮肺穿刺活检术。考虑到胸膜下小结节活检难度大,术前朱玉龙教授团队先植入一支钉桩针,经皮肺活检一针后出现气胸,结节随即发生移位,原有的穿刺路径完全消失,朱玉龙教授团队立即予重新定位,行二次经皮穿刺活检五针,获取有价值肺组织条5条。术后观察10分钟气胸没有再度增加,患者安返病房。

经皮肺穿刺活检(Percutaneous Lung Biopsy, PLB)术中发生气胸后,是否以及如何进行再次定位和重复活检,是呼吸介入医生经常需要面对的决策。

在特定条件下,气胸发生后经过谨慎的再次定位和重复活检具有显著的临床价值,但其决策必须基于对风险与获益的精准评估。下面从几个方面详细阐述其临床价值、决策考量因素和具体操作策略。

经皮肺穿刺活检的首要目标是获取足够的组织样本以明确病理诊断(如肺癌、良性病变、感染等)。首次活检可能因气胸干扰、穿刺针偏差、样本量不足或坏死组织等原因而失败。

术中发生气胸后即时再次活检的成功率仍然较高。研究表明,在术中发生气胸后,只要患者条件允许,再次尝试的成功率可达70%-90%。这避免了让患者等待气胸吸收后再次接受一次全新的穿刺手术,显著减少了患者的整体创伤、等待时间、心理焦虑和医疗费用。

有些病灶可能很小(如亚厘米结节)、位置不佳或正处于治疗后的变化中,第一次机会非常宝贵。术中气胸导致首次尝试失败后,如果放弃,后续可能因为病灶变化、气胸粘连等因素,使得第二次穿刺更加困难甚至不可行。如果术中气胸后再次尝试,利用了已经建立的穿刺路径和当前的影像资料引导,抓住了最佳时机。反而容易获取更多的病理组织。

手术团队对患者的体位、病灶的影像学表现(在CT上的确切位置)已经有了充分的了解和准备。即使发生了气胸,之前的扫描图像和计划仍然具有重要参考价值。再次定位是在此基础上的调整,而非从零开始,提高了手术室的利用效率和手术效率。也即,把可能的两次手术精炼成一次手术。

决策过程需要快速而全面地评估以下几点,核心是患者的安全:

01

支持再次尝试的条件

1.气胸的严重程度

少量、局限性、无症状的气胸。肺压缩面积 < 20%-30%,患者血氧饱和度保持稳定(SpO2 > 90%)。

2.患者的临床表现

患者无明显胸闷、胸痛、咳嗽加重或呼吸困难,生命体征平稳。

3.病灶情况

病灶价值高:可疑恶性、是本次检查的唯一目标、病灶较大或经再次评估后认为不难穿刺。病灶与气胸位置关系:气胸位于病灶远处,未严重影响病灶的显示和路径规划。

4.穿刺路径

仍有安全的穿刺路径可供选择。例如,气胸后肺组织被压缩,可能反而在病灶前方形成了一个“窗口”,或者可以调整针尖角度绕过气胸区域。

1.气胸的严重程度。

大量、张力性气胸、进行性气胸,肺被压缩≥50%,伴有呼吸困难,血氧饱和度下降,血流动力学不稳定,需要立即终止穿刺活检术,立即胸腔置管引流气胸。

2.患者的临床表现。

患者出现明显呼吸窘迫,频繁咳嗽、咯血、大汗淋漓、面色苍白,发绀等。

3.病灶的具体情况。

病灶本身价值不大,或者气胸完全覆盖了病灶,或者气胸后病灶明显缩小,小于5毫米,导致在CT影像上无法清晰显示病灶,无法安全规划新的穿刺活检路径。

4.新的穿刺路径。

气胸导致原有安全的穿刺活检路径消失,新设计的穿刺路径需要穿过肺大泡、大血管及重要脏器周围,风险过大。

如果决定继续操作,医生会采取以下策略:

01

即时CT再扫描与评估:

立即进行CT快速扫描,重新评估气胸量、肺压缩程度、病灶显示情况以及有无新的安全路径。这是决策最关键的一步。

02

调整患者体位:

有时简单的体位改变(如从俯卧位变为侧卧位)可以利用重力使肺部重新分布,改变常规的骨骼遮挡,可能减少气胸对路径的影响或改善病灶的显露。

03

调整进针点与角度:

这是最常用的方法。基于新的CT图像,选择一个新的皮肤进针点,计算一个能避开气胸区域(或从气胸腔内穿过)和重要结构的全新角度路径。

04

利用气胸腔作为“通道”:

在某些情况下,气胸本身形成的空气腔隙可以作为一个天然的“走廊”,穿刺针可以先通过这个无肺组织的空气腔,再进入远端的病灶。这种方法有时非常有效且安全,避免了对健康肺组织的二次损伤。

05

辅助技术的应用:

(1)人工气胸法(Artificial Pneumothorax):这是一种主动策略。当第一次经皮肺穿刺导致气胸,但病灶显示不清时,医生可以故意通过穿刺针向胸腔内注入少量过滤空气,人为增大气胸量,目的是将病灶与胸壁分离开,创造一个更安全的活检通道。这需要高超的技术和经验。

(2)锥形束CT(CBCT)与实时导航:高级的介入影像设备可以提供更好的三维实时引导,帮助在复杂情况下规划最优路径。

06

密切监护与后续处理:

(1)在整个再次尝试过程中,必须持续监护患者的生命体征和血氧饱和度。

(2)术后,无论再次尝试成功与否,都必须在手术结束后常规进行胸片检查,并密切观察气胸变化情况。通常需要延长术后观察时间(如4-6小时)。

经皮肺穿刺活检术中发生气胸后,立即进行再次定位和重复活检是一种有价值且常被采用的临床策略。这需要术者在术中快速评判,快速抉择。不仅考验术者的智慧,也考验术者的胆识,反映出术者的快速应激能力。

其价值体现在:在保障安全的前提下,一次性地为患者获取诊断所需的关键病理组织,避免了二次手术的负担。

然而,这一决策绝非默认选项,它高度依赖于:

(1)呼吸介入医生的经验判断

(2)对患者状况的实时评估

(3)对影像图像的精准解读

(4)以及完备的应急处理能力(如立即胸腔闭式引流的能力)

最终的原则永远是:患者安全第一,诊断获益第二。如果风险超过获益,果断终止手术、处理气胸、择期再战是更明智的选择。

发表评论

最新评论

-

new朱玉龙:经皮穿刺术中气胸后再定位重复肺活检术的临床价值

2025-09-10 -

05-292025

山西:ICU里的十二个昼夜

-

new朱玉龙:一根冷冻消融针一次手术能够消融几处肺癌病灶?

既节约成本,又精准高效。

2025-02-05 -

new主动脉旁拆“雷”-食管上段切出半个“胡萝卜”

2024-05-21

-

朱玉龙:经皮穿刺术中气胸后再定位重复肺活检术的临床价值

2025-09-10 -

朱玉龙:一根冷冻消融针一次手术能够消融几处肺癌病灶?

2025-02-05 -

用生命守护生命

2019-06-24 -

玻璃瓶里的春天

2019-06-24 -

手术室门里的故事

2019-06-10

-

援非日记|仁心仁术造福苏丹人民 实际行动唱响中国故事——安康市人民医院李传根

2023-04-23 -

抱着患者做手术

2016-08-25 -

宋尔卫院士:父亲是生命中最好的导师,塑造了我的人生

2022-05-13 -

什么是疑难病例?

2018-11-12 -

万家团圆时,医院里的别样新年

2023-01-31 -

彭淑牖教授荣获2021年度“十大医学泰斗”

2022-07-08 -

朱玉龙:抗疫一线 始终有我

2022-12-05