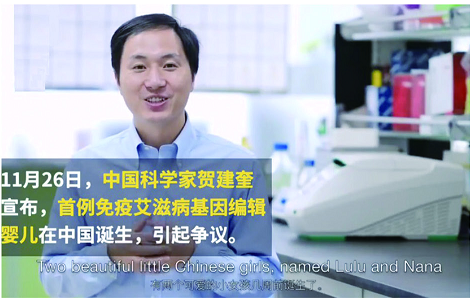

“基因编辑婴儿”突破科学伦理底线 中国医学伦理声誉毁于一旦?

辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。一位不愿具名的中国医学科学院人士这样评价贺建奎及“基因编辑婴儿”事件对中国医学伦理工作影响,他让自1987年蹒跚起步的中国医学伦理事业30年来的声誉毁于一旦。

尽管国家卫健委、科技部、中国科协、中国医学科学院等单位组织纷纷表态,谴责并查处贺建奎主导的“基因编辑婴儿”这一公然违反了我国相关法规条例和突破科学界伦理底线的行为,但并未平息公众的愤怒和质疑,特别事件中暴露的形同虚设的医院伦理审查委员会和冒天下之不韪的研究者伦理申请造假行为,让舆论不禁产生质问:除了谴责,我们还能在伦理监管方面采取哪些“亡羊补牢”的措施,以约束未来更多蠢蠢欲动的“贺建奎”们?

临床试验频“出轨”催生伦理审查

事实上,这次“基因编辑婴儿”引发社会各界的强烈反应并不让人意料。要知道,早在20世纪60年代,美国等西方国家爆发海豹肢患儿事件、Tuskegee梅毒试验、Vanderbilt营养研究等一系列生物医学研究的丑闻事件。这些试验的共同特征都是违背了基本的医学伦理原则,对受试者造成了严重身体伤害。如美国公共卫生部1932年开始进行的Tuskegee梅毒研究,共纳入399例梅毒非裔美国男子参与试验,均没有知情同意,没有告知诊断,也没有接受任何治疗,而是告知他们患有“坏血症”,只要参加试验即可获得免费治疗、食物和保险。此项研究时间一直持续到了1971年,《华盛顿邮报》记者揭露出此事后,试验才停止。这些不断发生的临床试验丑闻,加剧了公众对人体试验的伦理担忧以及对科学研究的信任危机。

1984年,美国医学会发出倡议,号召并要求美国每一家医院都建立医学伦理委员会,以审查医学科学研究的科学性和伦理性,并保护受试者的安全和权益。在此影响下,1987年11月,原北京医科大学彭瑞骢教授在“全国第四届医学辩证法学术研讨会”首次提议建立“医院伦理委员会”。随后,天津市第一中心医院、北京朝阳医院、北京协和医院等医院陆续设立医院伦理委员会。2000年,原卫生部正式成立医学伦理专家委员会,负责行业科技发展中有关伦理问题的咨询和审查。2016年,《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》修订稿颁布实施,重申在全国医疗机构内建立伦理委员会,由伦理委员会对涉及人体受试者的医学研究项目进行前瞻性审查。

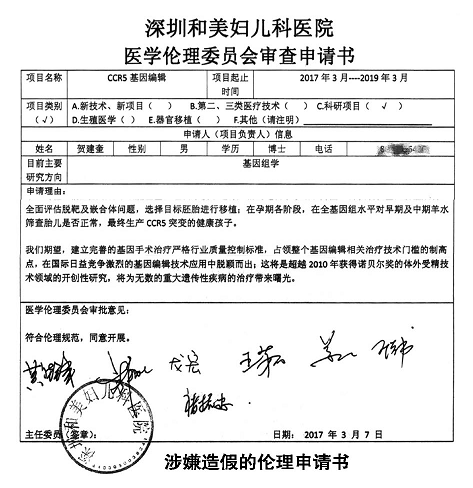

伦理申请书涉嫌造假

国家卫健委医学伦理专家委员会委员、 首都医科大学原党委副书记李义庭表示:“从‘基因编辑婴儿’事件来看,此类项目不具备伦理审查通过资质。机构伦理委员会未尽到相应责任,审查能力和审查质量存在一定问题。”

根据《医师报》从中国临床试验注册中心查阅到补注册的《基因编辑人类胚胎CCR5基因安全性和有效性评估》(注册号码:ChiCTR1800019378)伦理申请书显示,贺建奎“基因编辑婴儿”伦理审批系由深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会批准。但该院总经理程珍此前回复媒体称,“贺建奎跟医院没关系,孩子不是在医院出生,也不是在医院做的试验”。且该院原医务处主任秦苏骥直接揭露“基因编辑婴儿”伦理审查申请书涉嫌造假:“根本不知道这个试验,也没有召开伦理委员会评议过,其中一名伦理委员会成员褚振忠表示签字属伪造。”伦理申请书伪造是否属实?在贺建奎拒绝回应的情况下,我们只能期待政府部门的调查结果。

最可怕的是,“基因编辑婴儿”父母签署的知情同意书内容是关于“艾滋病疫苗”试验,而非基因编辑胚胎研究,这严重损害了受试者的知情同意权。贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会上召开前夕公布研究结果时,无任何相关管理部门知晓“基因编辑婴儿”出生的信息,整个临床试验伦理跟踪审查形同虚设。

那么,到底谁该为此次“基因编辑婴儿”的伦理审查负责?李义庭指出:“国家规定伦理委员会属于机构管理,在此事件中机构负有不可推卸的主体责任,研究者负有直接责任。此外,按照国家有关要求,伦理委员会应严格履行备案程序,即在上级机关进行完整的备案手续。基因编辑婴儿事件中伦理审查委员会未执行以上备案手续。”

医院伦理委员会成“橡皮图章 ”

为何医院伦理委员会没有发挥应有的监管作用呢?原卫生部副部长黄洁夫直言不讳地说:“现在我国一些医院的伦理委员会只是‘paper work’(纸面文章),只是形式上的,而且非常松散。如果把贺建奎进行这项试验的医院伦理委员会成员找来问,我相信没有几个是真正懂基因编辑技术。我想他们可能连‘CRISPR-cas9’的英文都读不出来。单凭这些人就通过了伦理审查,能保证安全吗?”

黄洁夫的担忧并非空穴来风,根据中华医学会科技评审部对全国154家医疗卫生机构的伦理委员会进行的调查显示,59%伦理委员会主任委员是院长或书记,34个(17%)伦理委员会在项目审查通过后的项目执行过程中没有追踪审查,有49个(32%)伦理委员会审查通过率为100%。这表明,由于缺乏监管、组织建设不统一、操作不规范,不少医院伦理委员会工作仍流于形式,停留在“橡皮图章”的尴尬境地。

西安交大一附院肿瘤外科主任张勇表示,我国各医院伦理委员会的成员目前还没有明确的准入标准,基本只要属于本医院的医生,就有资格担任其成员,只要伦理委员会通过,医院就可以进行相关医疗研究,而且国家没有一个相关部门监管医院的伦理委员会,全国的伦理委员会也没有统一标准。

更重要的是,我国迄今尚无任何伦理立法,医院伦理委员会为医院自行设立,无独立的法人资格,其地位很尴尬。李义庭认为,目前需要明确对伦理委员会的法律地位,要强调伦理委员会审查不过关,科研项目就不能进入临床实验的根本原则。此外,在伦理审查之前,临床试验应有科学/学术委员会的科学性审查。他建议:“对于干细胞、基因编辑等高风险技术研究的审查,应从国家层面设立专业委员会进行监管,实行二次审查制度。每一级的伦理审查要建立检查评估机制,实行层层把关,严格审批制度。”

伦理立法落后时代需求

令人尴尬的是,除了发声明谴责贺建奎,科学界似乎并没有其他制约的手段。温州医科大学附属第一医院医学伦理委员会委员方耀博士认为,“《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》没有关于法律责任的规定。原国家卫计委2016年发布的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》有关于法律责任的规定,但只能处罚医生和医疗机构,对于贺建奎这个停职留薪的高校教师却鞭长莫及。”

对此,李义庭呼吁:“目前,我国伦理立法还相对滞后,落后于时代的需求。所以,应从国家层面加快相关法律法规的建立,加快相关制度的建立。用法律约束肆无忌惮的疯狂想法,对毫无伦理和法律观念的科研行为严惩不贷。”当然,对于相关基础科研工作,还应该持审慎的态度,并不是因为发生事件后就封关闭所。

北京市华卫律师事务所主任郑雪倩认为,“在立法层面上应该考虑加强对基因的管理。过去科研管理的监管都是侧重药品和医疗器械,可以考虑在条件成熟时将基因领域的科研、临床应用的管理规范上升到法律层面,或许才能发挥最大的作用”。

李义庭表示,对于伦理委员会要建立起一套行之有效的惩罚制度。比如审查项目出现错误,伦理委员会和主管机构需要承担哪些责任?要从规范的管理制度、监管制度、评估制度以及惩罚制度中完善伦理委员的责任担当。北京协和医学院人文和社会科学学院教授张新庆同样表示,“应该建立完善伦理委员会的后期追责机制,基因编辑这样的项目被通过应追究伦理委员会的责任。”对于违反伦理规范的科研人员和机构依照相关规定进行行政处分、法律制裁,并加以公开道德谴责。

总之,通过此事件,我们应从中总结出经验教训,在素质、道德、伦理观念等各个环节查找原因,做出有针对性的改进措施,不要让类似的丑闻在中国科学界再次发生。

发表评论

最新评论

-

new全国高等学校智能医学工程专业第一轮规划教材主编人会议在京召开

2025-06-30 -

new哈尔滨5万志愿者用10个月书写健康服务新答卷

2025-06-30 -

new第二届“传承红医精神 弘扬红医文化”研讨会在哈医大隆重举行

2025-06-28 -

06-282025

多靶点干预重构慢病管理体系 循证助力破解微血管病变防治难题

-

多靶点干预重构慢病管理体系 循证助力破解微血管病变防治难题

2025-06-28 -

全周期综合管理 打出糖尿病中西医结合防治“组合拳”

2025-06-26 -

破解心血管疾病治疗难题 通络药物引领慢病防治“中国方案”

2025-06-17 -

破局前列腺疾病诊疗困局 夏荔芪胶囊开辟“治补结合”新路径

2025-06-04 -

聚焦临床痛点 筑牢前列腺疾病防治中西医结合防线

2025-06-03

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28