如何正确看待激素避孕与乳腺癌的风险?

近日,丹麦学者在《新英格兰医学杂志》上发表了《现代激素避孕与乳腺癌风险》的研究。研究显示,与不使用激素避孕药者相比,使用者乳腺癌发生风险轻度增加,使用激素避孕药>5年者,停用后乳腺癌风险仍略有增加。(N Engl J Med 2017; 377:2228)

该研究引起一些读者对激素避孕安全性的困惑。现就此项研究做一简单介绍并分享对激素避孕安全性的思考。

研究结果

避孕药增加乳腺癌风险?

该研究为前瞻性队列研究,丹麦研究者对国内育龄女性进行了多年追踪研究,在纳入的1797 932名女性中,观察期间诊断出新发乳腺癌11 517例。结果表明:

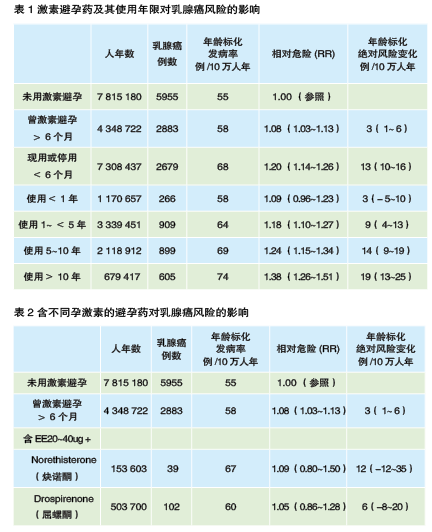

第一,与不使用激素避孕药者相比,使用者乳腺癌发生风险轻度增加,绝对风险为罕见级别(1/10000<P<1/1000,表1) 。

★曾使用激素避孕药 >6个月,乳腺癌绝对风险为每10万人年增加3例(95% CI, 1~6)。

★现在使用和停用不到6个月,乳腺癌发生的绝对风险为每10万人年增加13例(95% CI, 10~16), 相当于每7690 名妇女中每年增加1例。

★使用时间越长,风险略有提高。使用超过10年,乳腺癌发生的绝对风险为每10万人年增加19例(95% CI, 13~25)。

第二,使用激素避孕药<5年者,停用后10年内均未发现乳腺癌风险增加。但对使用激素避孕药>5年者,停用后乳腺癌风险仍略有增加。

第三,不同避孕药对乳腺癌风险的影响可能不同。本研究中显示含炔诺酮和屈螺酮,这二种孕激素的避孕药乳腺癌风险未增加(表2)。

该研究从国家登记系统获取激素避孕使用信息,共纳入1797 932名15~49岁的丹麦妇女,进行了平均10.9年的随访,比较使用激素避孕药的妇女与未使用者乳腺癌的发生风险。

权威解读

因“两大硬伤”而对其结果存疑

乳腺癌相关影响因素考虑不周

该研究属于大数据、前瞻性队列研究,结果有一定的参考价值。但该研究也存在一些局限,或许对结果有所影响。正如作者在讨论中提到的,因信息缺乏,该研究并没有包括初潮年龄、哺乳、酒摄入、体力活动等内容进行校正,这些都有可能与乳腺癌的发生风险有关。

另外,肥胖被普遍认为是乳腺癌的一个危险因素,但该研究中妇女体质指数的数据不完整,只包括了已生育妇女的资料,而占该研究人群半数以上的未生育妇女体质指数资料是缺失的,在不用避孕药和现用避孕药队列中未生育妇女的比例分别是84%和75%。

研究队列的药物使用率与实际不符

还有,在文章的前言中提到,在丹麦,1955-2012年间15~49岁妇女中使用激素避孕的比例是39%,即不用激素避孕的妇女占61%。但在本研究共包括1 797 932名妇女,其中未用激素避孕队列为7815 180人年,曾用队列4348 722 人年,现用队列7308 437人年。

未用激素避孕队列所比例仅是全部队列的40%,这一比例远远低于整个人群中不使用激素避孕(61%)的比例,即未用激素避孕队列是否经过了选择?而这种选择是否会影响分析结果?

世上没有零风险的完美药物

切忌孤立某一器官谈论治疗效果

就像没有绝对完美的研究一样,世界上也没有零风险的完美药物。药物用来解决临床问题的同时,总不可避免有或多或少的副作用。临床决策的原则就是首先明确是否有要解决的临床问题(即适应证),选择解决这一临床问题的策略(药物或其它)应全面评估整体的受益和风险,而不是将某一局部器官孤立出来论风险。

激素类避孕药在避孕效果之外 还有额外获益

乳腺是女人全身所有器官之一,在谈论任何药物对其风险时不应离开全身的受益和风险评估。激素避孕药的主要作用是避孕,有效地避免了千千万万非意愿妊娠,从而避免了各种与妊娠相关的疾病和死亡,大大地保护了众多妇女的身体和心理健康。

除避孕外,激素避孕药对妇女还有很多额外益处。比如,激素避孕药可以肯定地、明显地降低卵巢癌、子宫内膜癌以及结肠癌风险,这些优势都远远大于激素避孕药对乳腺的影响;激素避孕药还能有效地调整月经周期,治疗异常子宫出血、痛经、子宫内膜异位症、子宫腺肌症,降低盆腔炎风险等。所以激素避孕药问世半个世纪以来,被誉为二十世纪最伟大的发明之一。

选择药物时要全面权衡利弊得失

总之,乳腺癌是一种多因素疾病,病因不清。最好的预防措施是早发现、早治疗。激素避孕药可能只是众多乳腺癌相关风险因素之一,但和激素避孕药给妇女带来的更多、更强、更肯定的受益相比,这一风险是很微弱的。所以,当妇女需要避孕或需要用激素避孕药解决临床问题时,只要没有激素避孕药禁忌证,经全面权衡各种受益和风险以及进行整体健康评估后,激素避孕药仍不失为一种受益远远大于风险的明智选择。

发表评论

最新评论

-

06-302025

非小细胞肺癌联合疗法有新突破

-

new“珠峰”项目总结会在杭州召开,超万名乙肝患者实现临床治愈

2025-06-30 -

new双靶点GLP-1/GIP受体激动剂BGM0504 II期数据在ADA第85届科学会议发布

2025-06-25 -

new儿童生长发育创新成果发布暨“小竹笋”儿童健康关爱公益项目启动

2025-06-18

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06