13部门联合开展“关爱生命 ‘救’在身边”活动|提升居民急救技能,履行好“第一目击者”职责

“看到孩子趴在课桌上,以为他只是睡着了,怎么会和突发心脏骤停联系在一起呢?等我做好饭再喊他时才发现他没了意识,送到医院后抢救无效……”一位家长哭诉道。

这是一起未采取院前急救的悲剧,而类似的悲剧几乎每天都在上演。日前,发生在北京顺义和河南郑州大学的两起120急救延误事件,更是引起了极大关注。院前急救是公共卫生体系中紧急医疗救援的重要环节,院前急救开展得是否及时有效,直接影响着急救工作的成败和患者的安危。

为加快推动群众性应急救护工作高质量发展,促进院前急救与院内急救更好衔接,健康中国行动推进委员会办公室联合教育厅(教委、教育局)、交通运输厅(局、委)、文化和旅游厅(局、委)、卫生健康委等其他12个部门印发通知,开展“关爱生命 救在身边”活动。

“出现紧急情况时,很多老百姓不知道应该如何正确寻求救助,应该注意哪些要点,在救护车来之前怎样做……而这些都是老百姓需要具备的急救健康素养。”健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示,希望通过“关爱生命 救在身边”活动,让老百姓了解在不同场景下出现紧急情况应该如何反应,提升公众的急救素养,减少本可以避免的不幸事件的发生。

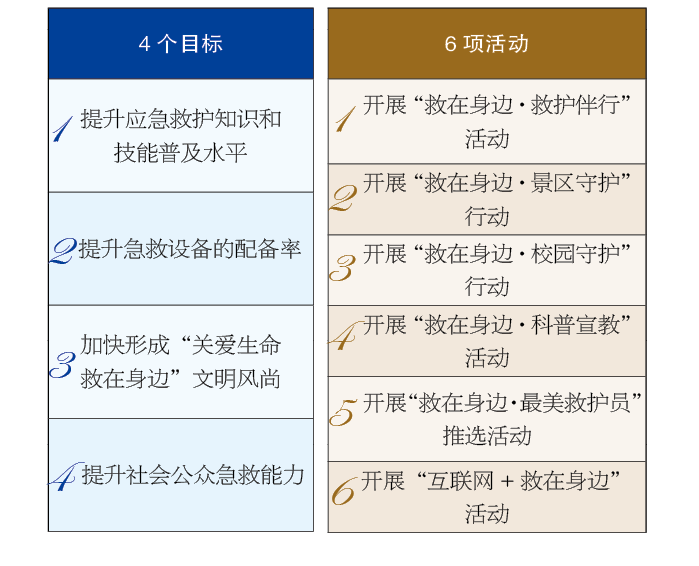

4个目标 6项活动

推进办综合协调组副组长、规划司爱卫工作办处长王璐介绍,开展此次“关爱生命 救在身边”活动,有4个目标,为此,健康中国行动推进委员会办公室等13个部门将在6方面开展活动:

四个目标

一是提升应急救护知识和技能普及水平。推动应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭,应急救护知识普及人数和取得应急救护培训证书的人数持续增加。到2022年底,取得培训证书的人员比例提高到人群总数的1%及以上。

二是提升急救设备的配备率。逐步普及公共场所急救箱(包)等配备,持续提升客运航班、机场、客运列车、火车站、高速公路服务区、地铁站、学校、体育场馆等人员密集场所急救设施设备配备率。

三是加快形成“关爱生命 救在身边”文明风尚。推动应急救护科普宣传教育融入新时代爱国卫生运动,纳入新时代文明实践活动、德育和素质教育内容,形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

四是提升社会公众急救能力。在教育、交通、旅游、体育等行业领域,壮大群众性应急救护志愿服务队伍,提升救护响应能力,常态化应急救护服务覆盖有需求的旅游景区和重大体育赛事、重大活动、春运等。

六项活动

一是开展“救在身边·救护伴行”活动。在客运航班、机场、客运列车、火车站、高速公路服务区、地铁站、体育场馆等公共场所配置急救箱(包)等急救设备,加强对交通、体育行业从业人员应急救护培训,组织应急救护志愿者参与重大节假日交通运输及马拉松等大型赛事救护服务。

二是开展“救在身边·景区守护”行动。推进A级旅游景区工作人员、旅行社导游应急救护培训工作,发挥景区医务室(救护站)作用,为游客提供应急救护服务。

三是开展“救在身边·校园守护”行动。推进全国学校急救教育试点,逐步扩大试点范围,完善学校急救标准,开展生命安全教育,加强师生应急救护培训,提高校园应急救护能力。2022年全国学校急救教育试点学校再增加200所以上。

四是开展“救在身边·科普宣教”活动。在社区、单位、校园、企业、机关、家庭等场所加大急救宣传倡导力度,普及群众性应急救护知识,宣传勇于施救典型事例,倡导“关爱生命 救在身边”的文明风尚。

五是开展“救在身边·最美救护员”推选活动。选树群众性自救互救典型人物,宣介感人事迹,鼓励更多公众学习急救知识,参与“救在身边”活动。

六是开展“互联网+救在身边”活动。探索通过开发应急救护App等信息化、人工智能方式,打造应急救护向导工具,实时监测应急救护设施设备分布、使用等情况,以及应急救护培训人员和持证人员情况等,为群众性应急救护工作提供技术支撑,确保应急救护设施设备在关键时刻“可获得、有人用”,进一步提升群众性应急救护质量和效果。

国家卫健委发布的《2021年我国居民健康素养》显示,安全与急救素养为56.41%,虽然相较往年有了提升,但急救知识和技能的匮乏,仍是居民在发生突发事件时“不会救、不敢救”的重要原因。

正因为急救需在“黄金时间”内进行,因此“人人学急救”显得尤为重要。北京积水潭医院急诊科主任赵斌教授表示,把生命放在第一位始终是急诊医生要遵循的原则,只有将患者抢救过来了才有为其治病的机会。同理,这也是大众在承担“救人”角色时所要遵循的原则,急救要“急”。由于我国在专业人员中开展院前急救意识培训的普及起步较晚,因此大众在整个急救体系中要发挥“主力”作用还有很长一段路要走,未来还需动用各方力量加强社会培训。

“人命关天,在紧急情况下为需要帮助的人施以援手是应该鼓励的行为。哪怕是拨通一个急救电话,让他们能尽快得到专业的救治,都有可能挽救一条生命。”王仲表示,救人没有想象中的复杂,现场救护的技术也并不难,关键在于“谁有资格救人”。

在弱者和生命面前,我们怎能选择冷漠,拒绝伸出援手呢?王仲指出,在我国还未建立完善的认证体系,这需要从我国的文化、法律、制度层面综合考虑。只有从源头上形成救人的观念、解决好救人的后顾之忧,才有让更多的人愿意伸出援手,形成院前急救“互助互救”的良好氛围。

“由于大众对急救本身的认识不足,从思想上对急救就重视不够,总以为自己遇到突发情况的概率很小,所以认为自己学了急救知识也可能用不上。”张向阳指出,中外的研究都表明,院外猝死70%是发生在家中或有亲属在场的情况下。如果能获得及时的心肺复苏,患者的生存机会就会增加1~2倍。即使仅仅进行胸外按压,也会增加患者的存活机会。不少新闻报道,发生在手术室门口、医院职工运动会场景下的猝死,经过及时有效的抢救都能重获新生。因此要贯彻“人人学急救、急救为人人”理念,这样才能使每个人都会多一份“安全感”。

温州医科大学附属第一医院副院长、温州医科大学急诊医学研究所所长卢中秋教授认为,致命性疾病包括心脑血管疾病(如急性心肌梗死、高血压危象、脑血管意外等)、呼吸困难(如气道梗阻、气胸等)、高危胸痛腹痛(如急性心肌梗死、肺栓塞、主动脉夹层、气胸等)、急性消化道大出血、昏迷等。针对这类疾病,我们要迅速判断呼吸和大动脉搏动情况,如果判断呼吸或心脏骤停,现场立即启动心肺复苏,开始胸外按压等急救措施。其他急症根据患者的疾病摆放合适的体位,保持呼吸道通畅,如有条件,尽早建立静脉通路。因此规范的心肺复苏和解除气道梗阻仍然是急救培训的重点内容。

除此之外,加强创伤急救技能宣传也是必要的。卢中秋介绍,创伤是指在生活中或工作过程遭受到来自外界的各种严重伤害,如车祸致伤、高处跌落、烧伤等,可造成人体组织或器官的破坏。创伤发生率高,且创伤患者致死率和致残率也高。因此创伤急救也是宣传和培训的重点内容。创伤急救主要包括止血、包扎、固定和搬运。

“最重要也是最容易忽视的是常见紧急情况,要加大对常见的生活急救知识宣传。”卢中秋指出,在生活中,总是有各种意外让人们措手不及,如鱼骨卡喉、鼻出血、触电、中暑、烧伤、煤气中毒、动物咬伤等。针对这些突发情况,具备一些基本的医学急救常识是必须的,进行合理的急救处理可以挽救更多生命。

安徽医科大学第四附属医院(安徽省公共卫生临床中心)院长张泓认为,提升公民急救健康素养要重视倡导公众行为规范和医学科普。既要宣传避免随意侵占120急救资源,致真正急救需求者陷入无助绝境;又要“学会”利用120资源和急救设施自救或他救。健康知识普及工作要精准把脉,直抵公众健康所需。

张泓还指出,要改变现状就要严守院前急救的公立性质,政府在基本建设、硬件配置和专业队伍培养上加大投入;尤其是人才队伍建设,我国绝大多数省份120急救均未设立独立的专业薪酬和晋升体系,导致人员频繁流失,培养效果难以固化,专业工作往往由不够专业甚或非专业人员承担。严格来说,120从业人员理应与临床医护一样,经历规范化培训,培训合格凭证上岗,且后续仍需持续接受继续教育。

“健康中国作为国家战略,是党中央国务院高度重视人民健康的一项重大战略决策。”医务工作者要率先践行“文明健康绿色环保”的生活方式,既要以身作则,为社会做出示范;也应广泛开展健康教育,提高公众健康素养水平。因此,健康中国行动推进委员会办公室提出:开展“健康中国 医者先行”活动。“希望接下来通过‘医者先行’的倡导,使更多机构、更多专家参与其中,也希望各大学会、协会发挥统筹协调组织作用,形成合力。”

——健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安

距离第五个8.19中国医师节还有2个月的时间,由健康中国行动推进委员会办公室指导,医师报社联合中国医药卫生文化协会、中国健康促进与教育协会、中国医药卫生事业发展基金会和医师报社、央视网主办的“健康中国 医者同行 - 关爱生命 ‘救’在身边”多城地铁联动公益巡展活动正在火热报名中。

据活动主办方介绍,借助2021年第四个中国医师节举办的“健康中国 你我同行”地地铁主题公益巡展活动的举办经验,活动今年计划在延续去年北上广三地的基础上,拓展更多城市。

这是为响应健康中国行动推进委员会制定的《健康中国行动2022年工作要点》,广泛动员医疗机构和医务人员,带头践行健康中国行动。日前,13部门又联合出台“关爱生命 救在身边”活动。

地铁巡展活动将以医者的专业形象为健康代言,传播急救等科普知识、防治理念,呼吁全社会关注健康,提升国民健康素养,推动健康中国战略实施。

作为医疗行业的专业媒体,医师报社成立伊始就以传递医疗行业良好的专业形象,营造尊医重卫的良好氛围为己任。2021年8月19日第四个中国医师节当天,从北京、上海、广州三地开出4条地铁专列, 搭载着800多张海报,在一个月的时间里,展示包括19位“七一勋章”获得者/院士/国医大师、70位医院党委书记/院长在内的600余位医生。同期,北京地铁1、2、5、8、10、13号线和八通线的13000台地铁电视,进行为期20天、每天多次的海报视频展播。曝光量超过2亿人次。

该活动带领医疗行业成功“破圈”,开辟了向社会展示医疗行业正能量的新窗口,很好地响应了“健康中国 医者先行”的号召。因此,被国家卫健委评为2021年度委管出版物主题宣传三大品牌公益活动之一,并荣获2021年度“第十七届中国公共关系行业最佳案例大赛”公益传播类-铜奖。

扫描下方二维码可参与报名

发表评论

最新评论

-

new便通胶囊治疗功能性便秘临床试验全国研究者会在京召开——中西医携手,共助胃肠健康新方案

2025-09-04 -

new第九届“胆囊健康日”:健康生活,“胆”定无忧 |像爱护眼睛心脏一样爱护胆囊

2025-08-26 -

new颜值与智慧齐飞,收获与快乐同行丨中国皮肤健康发展大会在上海召开

2025-08-26 -

new承前辈之志·创学科新篇丨中国皮肤健康发展大会暨杨国亮皮肤病学大会暨中国医药教育协会皮肤与健康教育专业委员会第一届学术年会圆满举办

2025-08-26

-

上海市儿童医院颜崇兵:日夜分护,大幅降低婴幼儿“红屁屁”发生率

2025-08-12 -

30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-07 -

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11