复旦学者提出微创3.0理念

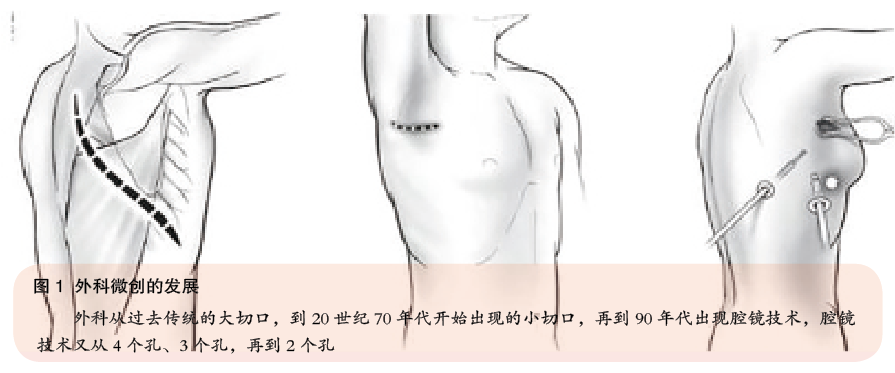

外科是一个古老的行业。在过去,外科医生自比“屠夫”:外科医生靠“狠”,患者靠“忍”。那时,大部分外科手术是截肢,由于没有麻醉,谁刀快谁就好。有了麻醉、无菌室以后,外科才逐步发展起来。外科从过去传统的大切口,到20世纪70年代开始出现的小切口,再到90年代出现腔镜技术,腔镜技术又从4个孔、3个孔,再到2个孔,这就是整个外科微创的发展(图1)。

其实,对患者而言,手术与否、切口大小不是治疗的目的,延长患者生存期、提高生活质量才是最终的目的。微创手术不等于小切口,3.0包括切口大小、脏器损伤和系统性损伤,外科医生应该平衡这三个系统损伤。因此,复旦大学附属肿瘤医院陈海泉教授提出了“3.0时代”的概念。

1.0时代:小切口、少打孔

在相当长的一段时间内,人们对微创外科的理解仅停留在“小切口”和“少打孔”的腔镜技术层面。在陈教授看来,这仅是微创外科1.0初始阶段。

大家盲目追求微创与腔镜,然而,目前没有任何研究可以证明,微创手术可以带来更好的治疗效果。2011年,陈教授所在复旦大学附属肿瘤医院对40岁以上的职工进行了CT检查,发现了20例阳性结果。今年,全部职工进行了CT检查,年轻职工中发现了十几例阳性结果, 6例进行了手术治疗。其中,最年轻的仅23岁。

我国肺癌发病率居高不下,其虽然不是传染病,但已经成为了流行病。作为外科医生,需要用更高级别的证据来说明,何种微创可以使患者活得更长、活得更好。

2.0时代:关注脏器损伤

2.0时代要求医生关注患者的脏器损伤,对需要摘除的病变组织完整切除,同时最大程度保留正常肺组织。甚至不做肺叶切除,不做淋巴结清扫,也能达到相同或更好的治疗目的。

正是基于此思考,陈教授团队聚焦于术中冰冻病理结果与不同性质的肺腺癌处置的研究,精准界定了肺腺癌亚肺叶切除的“指征”。

陈教授指出,原位癌和微浸润腺癌患者属于复发低危人群,最适合做亚肺叶切除;而浸润性肺腺癌的复发风险则高出很多,更适合做传统手术。

研究发现,就浸润性肺腺癌患者来说,术中冰冻病理诊断与最终病理诊断的符合率高达99.5%。

因此,基于高精确度的术中冰冻病理结果,对原位癌或微浸润肺腺癌患者施行亚肺叶切除术,能够在达到同样治疗效果的前提下,最大程度地保留肺组织,提高手术的安全性,从而带给患者更好的生活质量。

3.0时代:系统微创理念

3.0系统要求医生关注患者系统性损伤。微创手术过程中,除了减少脏器的损伤,还要选择性的清扫淋巴结,尽可能保留正常的免疫组织,以减少全身性损伤。

患者在手术台上应用麻醉药时间,以及手术时间的长短,是否对患者造成系统性的损伤,这些创伤都是肉眼不可见的,但必须减少。

陈教授表示,这是一个系统性的微创理念:运用腔镜技术、由多学科共同参与其中,全方位考虑治疗对患者全身的影响。外科医生不能单纯追求“小切口”而微创,不能刻意追求减少腔镜打孔数量或延长手术时间,甚至扩大适应证范围。

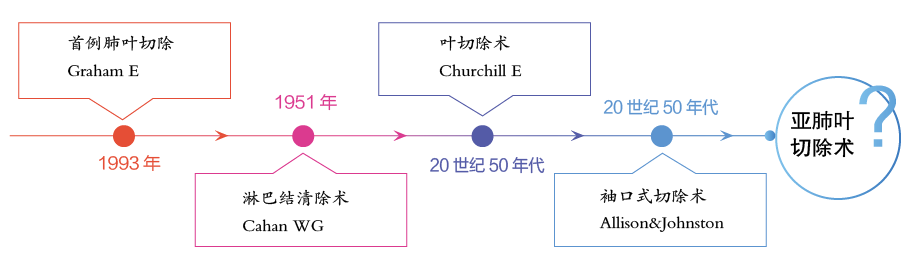

肺癌外科手术发展历史

陈椿:路径微创影响深远

福建医科大学附属协和医院陈椿教授表示,如今肺癌患者与日俱增,肺癌治疗进展的概念愈发宽泛。随着微创治疗的不断发展,关注点已经不仅仅是创口问题,还有路径的微创、切口的微创,以及器械改进之后所产生的微创等。

临床上,关注的焦点包括切口大小,单孔、多孔与大切口的差异;早期肺癌选择亚肺叶切除还是肺叶切除的路径和方法;是否选择达芬奇机器人等更先进的器械进行微创。例如,第三代达芬奇机器人需要4个孔,而第五代机器人则只需1个孔,路径微创产生了很大的影响。目前,相对于传统的非微创治疗,微创治疗到底能否为患者带来更好的治疗效果,仍需要探讨。

在胸外科,特别是在胸外科的肺癌治疗中,微创产生了很多良好的社会心理效应。临床中,一方面要关注肺癌微创治疗的进展,另一方面应加强多学科协作治疗的更深入、更细化的研究。例如,对病理分析进行细化研究,看微创治疗针对哪一种分型可以取得更好的治疗效果。

作为一名胸外科医生,平日也应关注呼吸内科的治疗,包括介入治疗。这就像心外科以前面临的心内科挑战一样。所以,在无创治疗和精准医学的挑战下,胸外科医生要统筹兼顾,利用多学科协作为患者进行整体治疗,将工作做到更加细化、更加深入。

徐世东:诊疗规范有待完善

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院徐世东教授表示,3.0时代的概念令人耳目一新,肺癌外科治疗进展过程始终伴随着科技的发展。众所周知,外科的微创手术给患者带来了更多的获益,使其创伤减小到最低。然而,微创只是一种手段,是技术的延伸,并不是临床的最终目的。治疗的最终目的正如陈教授所言:“让患者生活得更好、生存得更长。”

既往,外科医生为患者做肺叶切除手术,伤口长约20~30 cm。而现在,通过微创技术,切口只需3 cm就可以将肺叶切除,甚至还可以进行系统淋巴结清扫或选择性淋巴结清扫。这无疑是一种进步。不过,3.0时代要求医生除了关注伤口给患者带来痛苦之外,还要兼顾手术对脏器和免疫系统的损伤,以及麻醉和淋巴结清扫降低免疫力的问题。

目前,外科医生仍面临一个问题:我国相关诊疗规范中规定肺癌的标准仍是肺叶切除。这使得实际中,有时无法掌控患者临床获益与完全遵守诊疗规范的平衡。未来,诊疗规范的不断完善,还需专家学者的多方努力。

发表评论

最新评论

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06