白塞病?淋巴瘤?

一个值得鉴别的诊断

病例分享

患者 男性,26岁,主因“间断发热伴口腔溃疡15年,咽喉痛6年,胸骨后痛3个月”收入北京大学人民医院。

现病史 患者入院前15年无明显诱因发热37.5℃~39℃,无感染表现,发热每次维持2~3 d,每年发作5~6次,肌注某药物(具体不详)后可缓解,发热时伴口腔溃疡,随热退好转。入院前6年出现咽喉部溃疡,当地医院服“转移因子”后好转。入院前2年发热40℃,抗感染无效,再次肌注某药物后热退。入院前5个月因发热伴咽喉痛性溃疡复发,血沉升高,外院诊断为白塞病。予泼尼松、沙利度胺口服,症状好转后自行停药。入院前3个月出现胸骨后疼痛,进食、吞咽、嗳气时加剧,外院胃镜提示食道两处约1.0 cm凹陷深溃疡,糜烂性胃炎伴胆汁反流。因发热时伴头痛,行腰穿提示脑脊液蛋白阳性。予甲强龙、沙利度胺、阿司匹林治疗后恢复,但在激素减量时再次出现胸骨后疼痛,加量后疼痛缓解,再减量又加剧,并发热,体温最高39.5℃。予甲强龙、抗感染及丙球(10 g,4 d)后仍发热,复查脑脊液蛋白阳性,甲强龙加量并先后予青霉素、万古霉素抗感染后热退,稳定3 d后体温复升。入院前3 d肌注地塞米松(5 mg,q8 h),体温正常,但仍有胸骨后痛。

入院查体 体温36.8℃,脉搏81次/min,呼吸18次/min,血压110/65 mmHg,左颈部可及一约0.5 cm淋巴结,质韧、活动可,后查体颈部肿大淋巴结消失。心肺腹未见异常。脊柱及全身关节无压痛、肿胀及活动障碍。神经系统检查均正常。

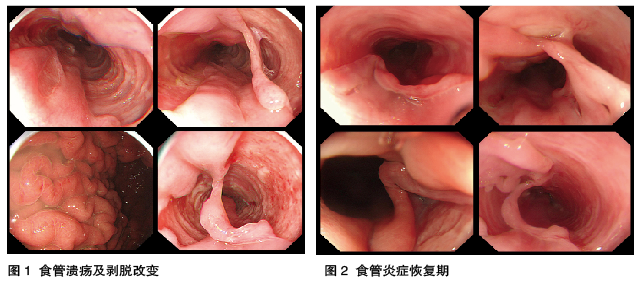

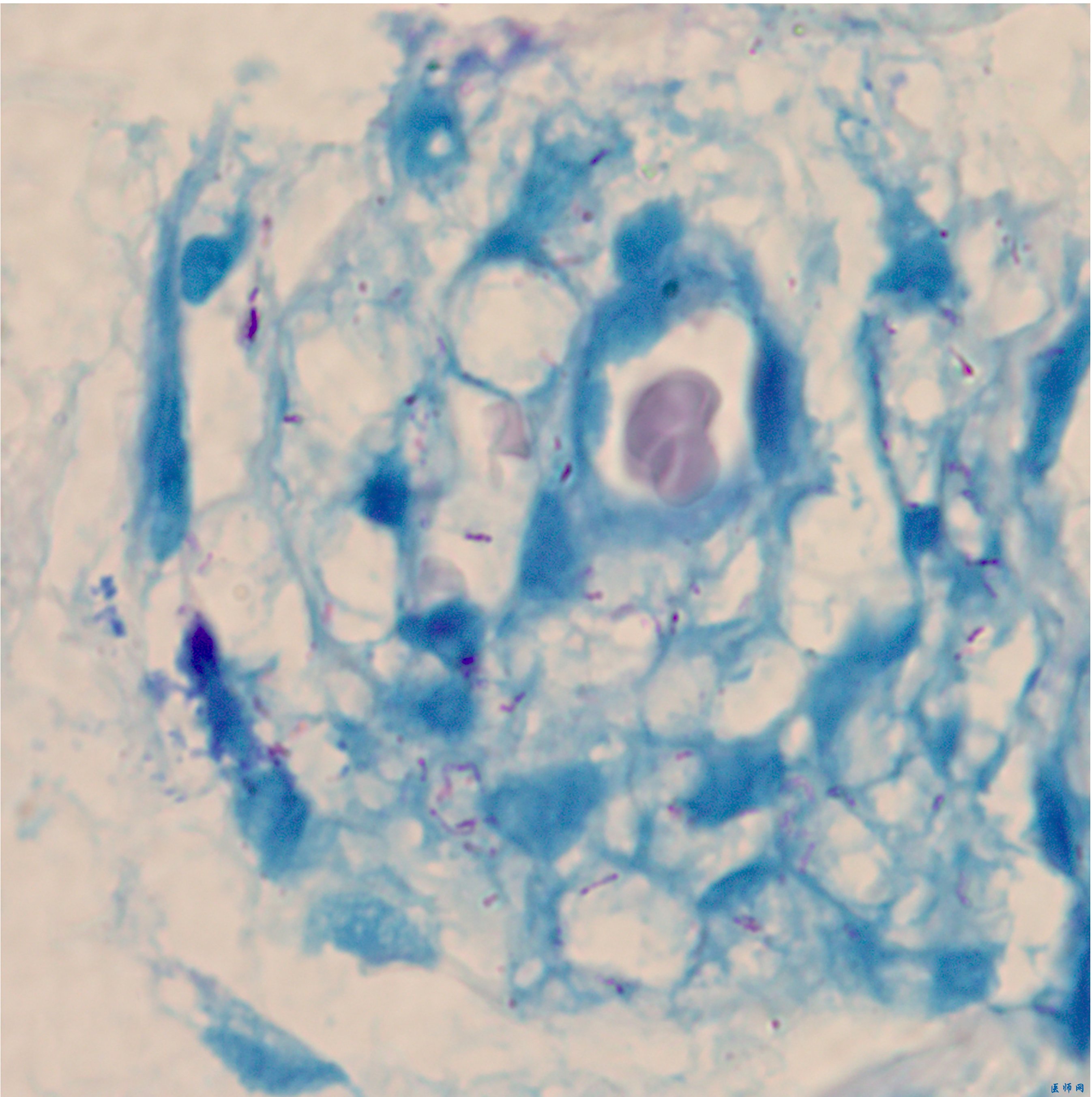

辅助检查 入院后患者仍反复发热,血白细胞(2.82×109/L)、血红蛋白(105 g/L)及血小板(121×109/L)均降低。肝肾功能正常,白蛋白29 g/L。甲状腺功能、甲状腺超声、铁蛋白无明显异常。感染相关指标、降钙素原、EB病毒、腺病毒、细小病毒、巨细胞病毒检测、外斐试验、布氏杆菌凝集试验、肥达试验、血培养、骨髓培养及T-SPOT检查均为阴性。胸部X线、胸部CT均正常。免疫相关检查:血沉41 mm/h。IgA 6.59 g/L,CRP 20.7mg/L。抗核抗体、抗ENA抗体、抗线粒体抗体、抗髓过氧化物酶抗体、抗蛋白酶3抗体及抗内皮细胞抗体均正常。间断头痛发作,行腰穿,测颅压100 mmH2O,脑脊液流速估计为40滴/min,脑脊液清亮。脑脊液常规外观清透,潘氏试验阴性,总细胞数0。脑脊液生化:微量蛋白1.12 g/L、葡萄糖1.94 mmol/L、氯113.9 mmol/L。脑脊液涂片未见细菌、浓缩查结核杆菌阴性,墨汁染色未见隐球菌,隐球菌抗原阴性。患者发热时伴胸骨后疼痛,胃镜提示食管黏膜剥脱(图1)。骨髓穿刺并未提示淋巴瘤。免疫组化染色结果:CD10、CD20、PAX-5、CD3、CD5、Ki-67均个别细胞(+),MPO(+),Bcl-2(+/-),CD23(-),Cyclin D1(-)。

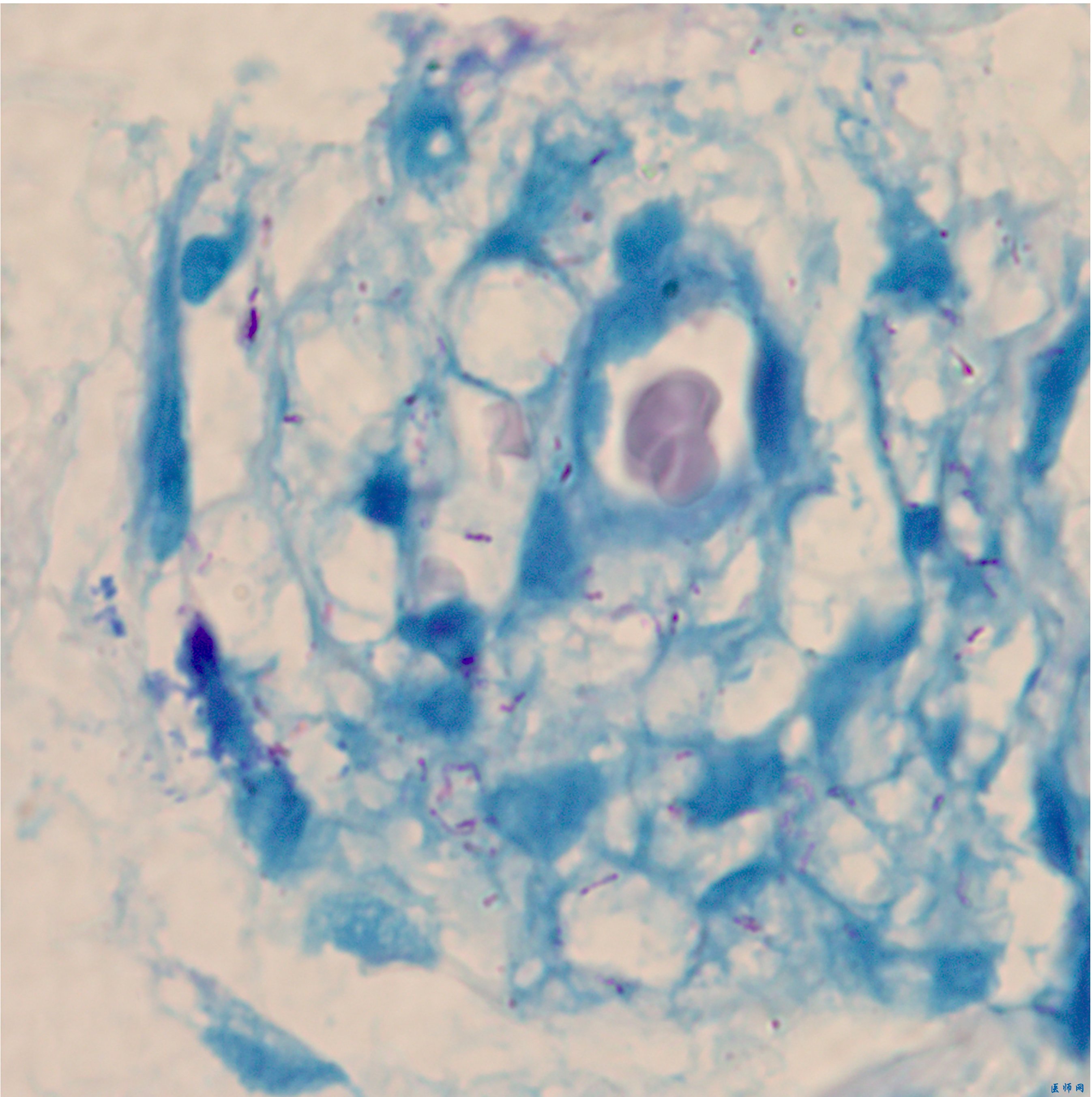

诊治经过 因患者进食后即有明显胸骨后痛发作,故予禁食、制酸及保护胃黏膜治疗,并静脉营养支持。之后患者胃组织病理提示:炎性肉芽组织中散在增生淋巴细胞,免疫组化染色结果:CD3(+),CD20(个别+),CD38(局灶+),Lambda(个别+),Kappa(个别+),CD68(局灶+),CD34(血管+),CK(-),Ki-67(50%+),以 T细胞为主,不除外淋巴造血肿瘤。

对症治疗后再次复查胃镜提示食道多发条状皱襞,考虑炎症恢复期(图2)。食道黏膜活检提示:小块黏膜组织被覆鳞状上皮,黏膜组织中见多量弥漫浸润的淋巴样细胞,部分为浆细胞,不除外淋巴造血系统肿瘤。请两家外院病理专家会诊,诊断为(食管)倾向NK/T细胞淋巴瘤。骨髓多量T淋巴细胞浸润。最终诊断为:食管溃疡,NK/T细胞淋巴瘤,白塞病。

诊治讨论

白塞病及淋巴瘤的临床表现均多种多样,可累及全身各个组织器官,引起各种非特异性临床表现。白塞病的诊断主要依据临床表现,且需除外其他疾病;而淋巴瘤则需综合分析形态学特征、免疫表型、分子临床学特点和临床表型等信息才能得出接近正确的诊断。两病均易被误诊。本文报道1例以反复发作的口腔溃疡及食管溃疡为主要表现,疑为肠白塞而最终诊断为淋巴瘤的患者,以引起临床对两个疾病的重视。

口腔溃疡:白塞病常见 部分淋巴瘤亦可累及

白塞病是一种慢性全身性血管炎症性疾病,该病发生有一定地域性,主要发生在从东亚到地中海盆地的古代丝绸之路上。以复发性口腔溃疡、生殖器溃疡、眼炎及皮肤损害为主要特征,也可累及血管、神经系统、消化道、关节、肺、肾、附睾等全身各器官。本病除针刺反应是其唯一特异性较高且与疾病活动性相关的试验外,并无特殊血清学指标及组织病理学特点。口腔溃疡作为其最常见的首发症状,发生率达93%~100%。

白塞病口腔溃疡好发于舌缘、颊黏膜和唇黏膜。多为小溃疡、痛性溃疡,可自行好转,不伴出血,极少留疤痕,发作频率随年龄增长而降低。组织学上,早期以淋巴单核细胞浸润、晚期以中性粒细胞浸润为特点的血管炎,各期均可见内皮细胞肿胀、纤维素样坏死和血管周围浸润。

部分淋巴瘤患者虽亦可有口咽部受累,但发生率极少。该例患者临床表现的一个特点就是反复口腔溃疡,这也是其最初被诊断为白塞病的重要原因。

消化系受累:腹痛为白塞病常见表现

白塞病 除口腔溃疡外,该患者此次入院时主要表现为消化系统受累。白塞病可累及从口腔至肛门的整个消化系统,但各地累及率0.7%~60%不等,亚洲国家较多见。回盲部是其最常受累部位。腹痛是其最常见临床表现,其次是腹泻、出血、呕吐等,严重者可引起消化道穿孔等,CT平扫常可见肠壁增厚。

病理主要为血管炎,动、静脉均可累及,但累及静脉较常见,主要累及小静脉的血管炎或是非特异性炎症。同时,有报道提出,累及消化道的白塞病较少累及眼部,而关节炎及血管受累概率较不伴胃肠白塞者高。少数肠白塞患者可累及食道,临床表现为胸骨后痛、吞咽困难等,以食管中段受累常见,一半以上累及食管的白塞常伴其他消化道受累。而累及食管的白塞病较少出现并发症且对治疗反应较好。

虽然通过影像学或者内镜诊断肠白塞,但关于肠白塞内镜特点的文献报道并不多。国内仅有个别报道肠白塞病回盲部溃疡初期可为多发小溃疡,随病程进展最终融合为不规则大溃疡,并侵犯肌层血管引起出血,溃疡底部高低不平,周边有虫蚀样改变。

淋巴瘤 消化道作为淋巴瘤易受侵犯的结外器官,约占所有淋巴瘤的10%~20%。

该患者最终通过病理诊断倾向NK/T 细胞淋巴瘤。NK/T细胞淋巴瘤多发生于鼻和周围组织,也可发生于胃肠道,成人男性多见,常见症状有发热、消化道出血、肠穿孔。有报道提出,几乎所有胃肠道淋巴瘤患者均有溃疡出现。

其组织学表现为广泛肠道溃疡、伴大片坏死。瘤细胞多形性,以中-大细胞为主,胞浆中等,淡染或透明,核不规则,易见核分裂相。常见血管中心性浸润、淋巴上皮损害及伴有吞噬现象的反应性组织细胞,并可见大量小淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞、组织细胞等炎细胞浸润。

不明原因反复发热者 警惕淋巴瘤

该例患者因发热伴反复发作口腔溃疡,外院诊断为白塞病,最终通过病理倾向淋巴瘤诊断。由此可见,仅通过反复发作口腔溃疡诊断白塞病似有不妥。特别是不明原因反复发热患者,因发热并非白塞病常见临床表现。国外报道显示,仅约22%的白塞病患者表现为发热。目前虽无淋巴瘤患者发热发生率的相关报道,但国内多个临床病例分析均表明,肿瘤引起的不明原因发热患者中,淋巴瘤占首位。

因此,对于不明原因反复发热患者仍应警惕淋巴瘤,积极行病理、形态学、免疫学及分子临床学的分析综合临床表现进行诊断。另外本例患者虽最终倾向淋巴瘤诊断,但亦不能除外白塞病。国内外均有白塞病伴发淋巴瘤相关报道,故该患者确诊仍需长期随访。

发表评论

最新评论

-

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06 -

new“病毒与炎症的双重夹击”:甲流重症肺炎背后的生死抉择

2025-02-05

-

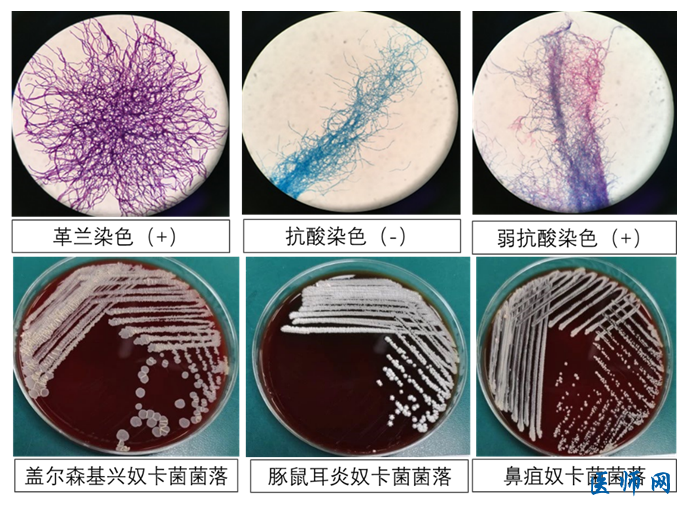

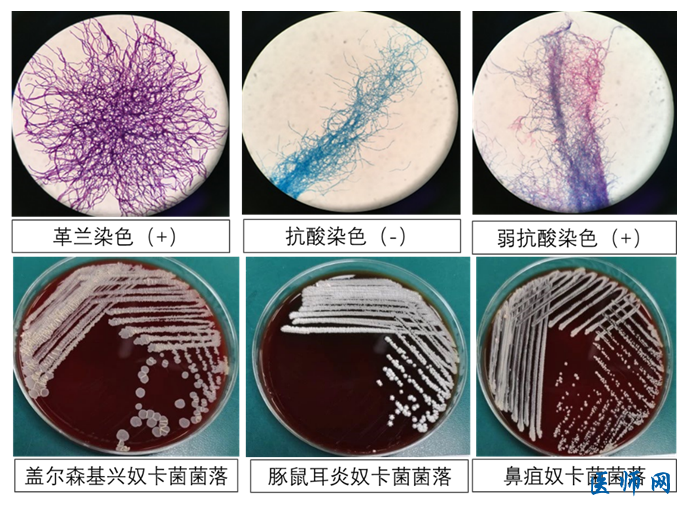

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14