我国十年间病毒性肝炎发病无下降

乙、丙型肝炎是防治重点,西部7省份为防控重点地区

为探讨2004-2013年我国病毒性肝炎流行趋势及发病死亡规律,解放军第三0二医院感染控制科庄英杰教授等根据国家卫生和计划生育委员会2004-2013年发布的全国法定传染病疫情中的病毒性肝炎数据进行发病和死亡分析。

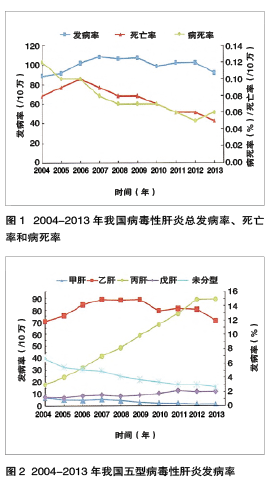

研究显示,2004-2013年,我国病毒性肝炎发病率无下降趋势(图1)。全国以贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆7个省份为病毒性肝炎高发区。

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的以肝脏病变为主的一种传染病。临床上以食欲减退、恶心、上腹部不适、肝区痛和乏力为主要表现。病毒性肝炎的病原学分型,主要有甲、乙、丙、戊和未分型五种肝炎病毒。未分型肝炎被定义为具有肝炎的临床表现和(或)肝功能检测异常,并排除甲、乙、丙、戊肝或无条件进行检测的病例。

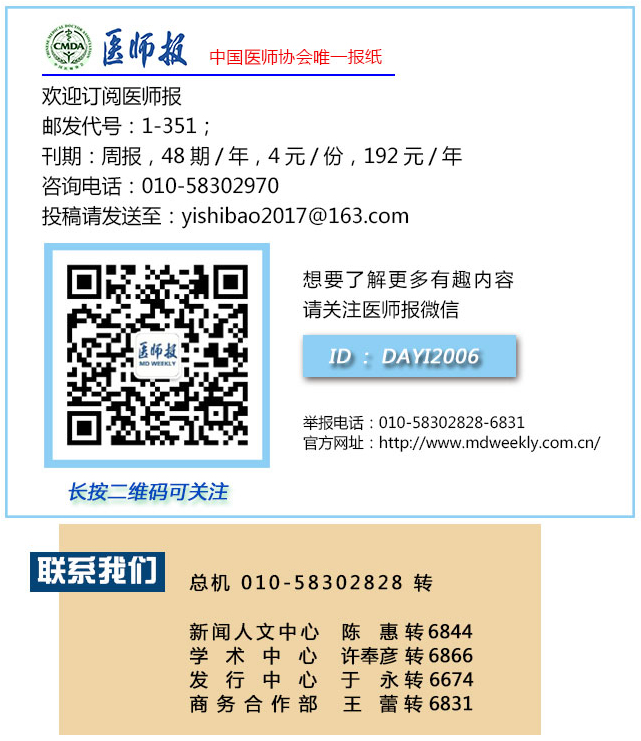

发病报告中,2004年报告发病例数最少,2007年报告发病例数最多,年平均报告发病例数1 326 415例。病毒性肝炎的发病构成以乙型肝炎和丙型肝炎为主,分别占总发病例数的80.90%和9.25%。甲型、未分型肝炎报告发病数呈下降趋势,乙型肝炎的发病率仍维持在较高水平,丙型肝炎发病率显著上升,戊型肝炎发病率也有一定上升趋势(图2)。

十年间,共报告病毒性肝炎死亡患者10 008例,年均死亡1001例,总体死亡率和病死率逐渐递减。甲、戊、未分型肝炎报告死亡数呈减少趋势;乙型肝炎报告死亡数波动减少,但所占构成比变化不大,仍为病毒性肝炎死亡的主要构成,而丙型肝炎死亡数呈递增趋势,在病毒性肝炎死亡数构成比中逐年升高。

对此,庄英杰教授指出,目前乙、丙型肝炎是我国病毒性肝炎的防治重点,西部7个高发病省份为防控的重点地区。(中华流行病学杂志. 2015,36:144)

研究者说

十年来我国对病毒性肝炎的防控取得一定的成效,但仍面临丙肝发病及死亡率逐年升高、乙肝发病例数居高等突出问题。

2004-2013年我国病毒性肝炎总体发病率波动较大,但无明显下降趋势,而总体死亡率及病死率呈逐年下降趋势。其中贵州、西藏、云南、青海、甘肃、宁夏和新疆7个省份是我国病毒性肝炎的高流行区,与这部分地区经济水平相对落后、卫生资源相对匮乏以及个人卫生意识差等因素有关。

乙肝发病率和死亡率年年居高

乙肝近5年发病率呈波动下降趋势,但仍维持在较高的发病水平,主要与我国庞大的乙型肝炎病毒感染人群作为传染源有关。虽然自2007-2013年报告死亡数逐年减少,但报告死亡数的构成比变化不大,提示乙肝仍为我国病毒性肝炎的主要死因,仍是在相当长时期内面临的主要公共卫生问题之一。

甲肝和未分型肝炎发病率

及死亡率均下降

肠道传播型肝炎中甲肝发病率逐年下降,与十年来我国总体经济水平提高、饮食和饮水等卫生条件改善、个人防病意识增强及有效控制局部流行等措施有关。

未分型肝炎发病率的下降与检测手段的完善及检测方法的灵敏度提高以及有效排查其他型病毒性肝炎有关。

丙肝发病率和死亡率逐年升高

丙肝在病毒性肝炎所占构成比逐年升高,2013年报告发病例数为2004年的5倍多,成为我国病毒性肝炎防治面临的严峻问题。

其发病日趋增加主要与以下因素有关:一、公众对丙肝的传播途径、预防等缺乏了解及重视;二、虽然近年来对血制品检测日趋完善和严格,但抗-HCV抗体检测存在窗口期,或少数病例感染后不产生抗-HCV抗体,影响对血及血制品的筛查,导致输血及血液透析等相关性感染;三、牙科治疗、内镜等医源性感染以及纹身、美容、针灸等操作感染;四、社会行为因素,如吸毒人员共用注射针头、性接触传播等;五、尚无有效的预防性丙肝疫苗。

戊肝发病率上升但死亡率下降

戊肝发病例数和发病率缓慢上升,其原因还有待于进一步分析,有研究认为,除肠道传播途径外,戊肝病毒还可通过输血传播,并为一种人畜共患病。其死亡率呈波动下降趋势,构成比亦呈波动变化,但其常引起暴发或流行,孕妇、老年人及有慢性肝病等特殊人群感染后病情重、死亡率高。

研究速递

青少年在家长陪同下治疗可降低HIV治疗失败率

近日,美国一项研究显示,HIV感染的青少年在家长陪同下接受治疗会降低治疗失败风险。(JAMA Pediatr. 2015年3月30日在线版)

该研究纳入300例感染HIV的10~19岁青少年,平均接受HIV治疗的时间为7.5年。对其进行季度性监测,每次治疗时,检测其HIV RNA水平,以计算3个月或6个月时治疗失败相对风险。

结果发现,28.3%的受试者没有母亲,23.3%的受试者没有父亲,16.7%的受试者双亲皆不在。如果三个月家长不陪同治疗,青少年治疗失败的几率是有家长陪同的4.5倍。

对此,研究者指出,在中低等收入国家,有超过210万的青少年感染HIV,而父母的关照可能降低治疗失败的风险,这对青少年HIV感染者的治疗有着重要的意义。

慢性乙型肝炎孕妇用药管理:替比夫定和替诺福韦为孕期B类药物

近日,希腊的研究者发表综述回顾了慢性乙型肝炎孕妇的管理。(World J Gastroenterol. 2015,21:1738)

所有孕妇都应筛查慢性乙型肝炎。干扰素、拉米夫定、阿德福韦和恩替卡韦被FDA列为孕期C类药物,替比夫定和替诺福韦被FDA列为孕期B类药物。

未出现纤维化、欲怀孕的孕龄妇女的治疗应延期到产后。一旦出现晚期纤维化或肝硬化,应紧急治疗,其中聚乙二醇干扰素是一线的治疗选择。

对干扰素治疗不敏感或有禁忌证的女性,替诺福韦是首选治疗。当正在应用干扰素或除替诺福韦以外的核苷酸类似物进行治疗的女性被确认怀孕时,若无晚期纤维化或肝硬化,可中断治疗,若有该症状应使用替诺福韦替代目前的药物。当怀孕期间中断药物治疗时,需密切监测,防止肝炎暴发风险。

目前尚不确定孕妇使用核苷酸类似物是否能够预防围产期乙型肝炎病毒(HBV)的传播。通过HBV免疫球蛋白和HBV疫苗联合预防,能够大幅度降低HBV垂直传播的风险。然而,病毒负荷量很高的女性中,垂直传播率仍然很高。

因此,病毒载荷较高的女性在怀孕的最后3个月应使用用拉米夫定、替比夫定或替诺福韦治疗来降低HBV传播的风险。且怀孕期间应用拉米夫定或替诺福韦治疗不会增加严重出生缺陷的风险。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

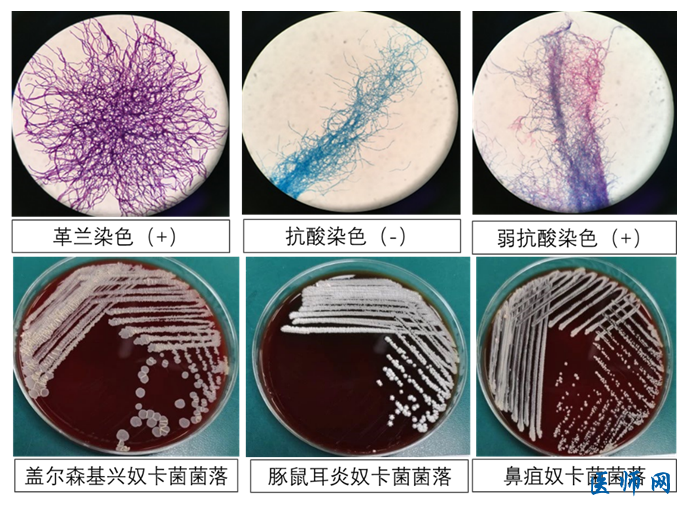

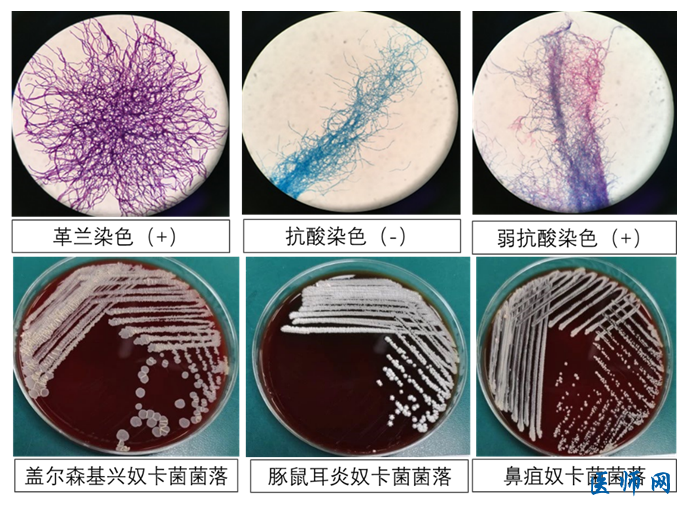

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

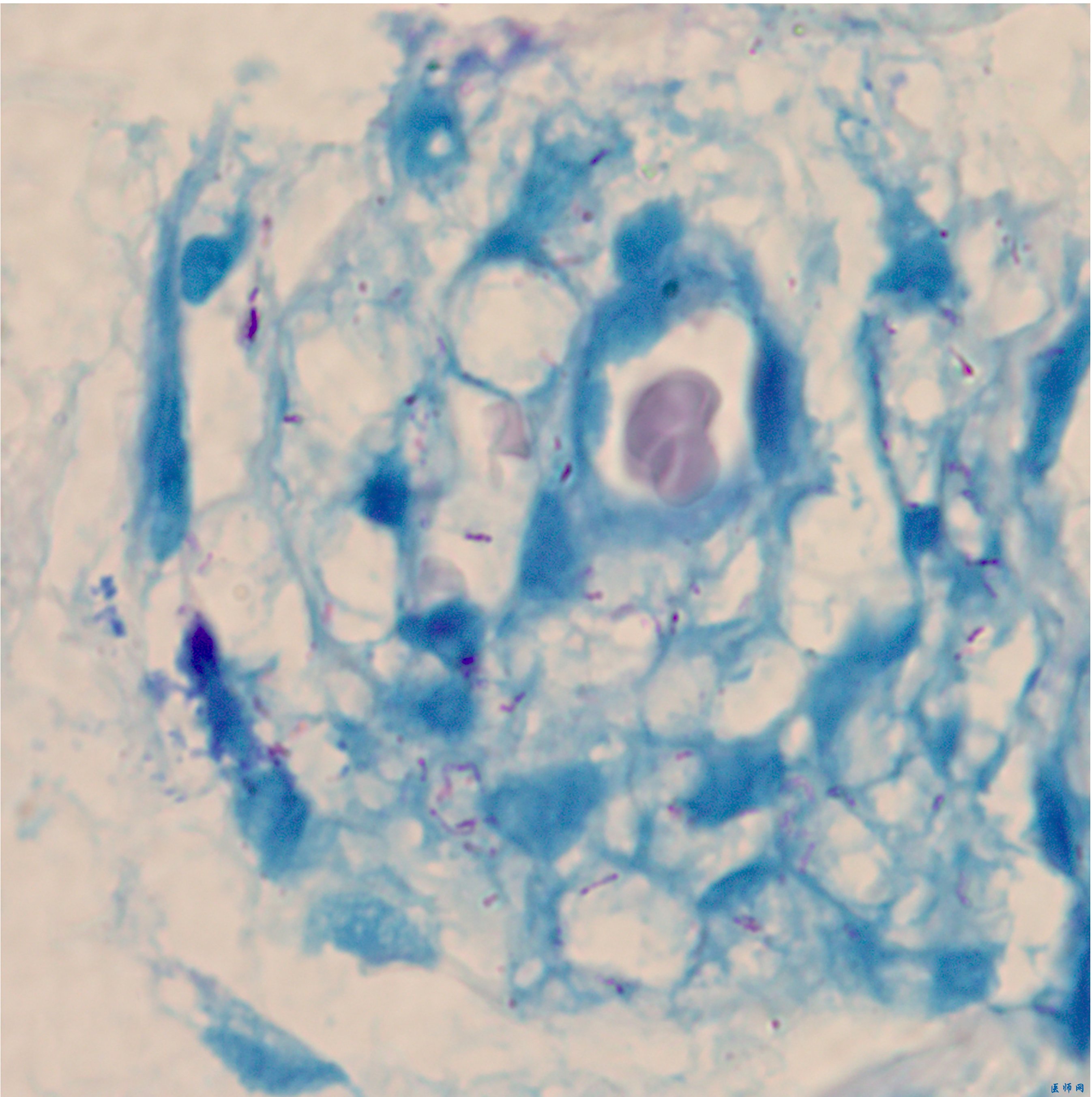

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14