难治性肺炎支原体肺炎诊治要点

肺炎支原体肺炎(MPP)好发于学龄儿童,大多数MPP经大环内酯类抗生素治疗后病情控制,但部分MPP患儿即使及时应用大环内酯类抗生素治疗,病情仍进展,表现为持续高热、肺部影像学加重等,因此称为难治性肺炎支原体肺炎(RMPP),部分为重症病例。近年临床发现, RMPP有增多趋势。因本病在急性期可发生全身炎症反应综合征、脓毒症、肺损伤、多脏器功能衰竭,甚至死亡,并易遗留闭塞性细/支气管炎、肺不张以及支气管扩张等后遗症,造成患儿日后反复肺部感染,甚至需要肺叶切除,其诊治成为关注焦点。

典型病例

主诉 男性,5岁。主因“发热、咳嗽9 d”入院。

现病史 患儿于入院前9 d接触肺炎患者后出现发热,热峰最高为39.5℃,伴咳嗽,少痰。入院前7 d胸部X线示右上肺斑片状阴影,予阿奇霉素和头孢曲松联合治疗4 d,仍高热、频繁咳嗽。入院前3 d换用美罗培南、红霉素静脉滴注,仍持续高热、咳嗽加重,且呼吸急促。1 d前于我院就诊,查血常规:白细胞 10.75×109/L,中性粒细胞百分比 80.2%,C反应蛋白 211 mg/L,血白蛋白 18.8 g/L,丙氨酸转氨酶229.2 U/L,肌酸激酶同工酶96 U/L。胸片提示两肺广泛大片致密实变影,右上肺著,双肺胸腔积液(右侧著),“肺炎、低白蛋白血症、肝功损害、心肌损害”收入病房。

既往史 无特殊。

体格检查 体温37.0℃,脉搏138次/min,呼吸38次/min,精神反应弱、呼吸促、三凹征阳性。两肺呼吸音粗,右肺呼吸音较左肺减低,未闻及干湿啰音。

辅助检查 血清及胸水肺炎支原体抗体IgM:1:320。凝血功能:D-二聚体 6.2 μg/ml(参考值0.1~0.5 μg/ml)。铁蛋白737 ng/ml。支气管镜报告:双侧支气管内有黏稠分泌物附着,部分管壁黏膜糜烂。胸水常规:白细胞 120×106/L,单核细胞76 %,多核细胞24%。胸水生化:葡萄糖 7.08 mmol/L,总蛋白30.4 g/L,乳酸脱氢酶1919.3 U/L。胸水细菌培养阴性。灌洗液细菌培养阴性,无EB病毒DNA。

诊断 根据患儿高热已达7 d以上,经大环内酯类抗生素治疗后病情仍继续进展,肺部影像学提示大片高密度均匀实变,C反应蛋白>40 mg/L,故考虑为RMPP合并胸腔积液,肝功能损害及心肌损害。

入院后即给予阿奇霉素,因C反应蛋白高达211 mg/L,考虑甲泼尼龙2 mg·kg-1·d-1治疗无效,拟用10 mg·kg-1·d-1。实予6 mg·kg-1·d-1、连用3 d。

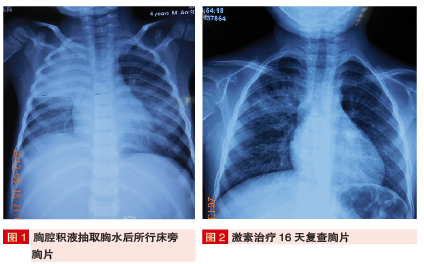

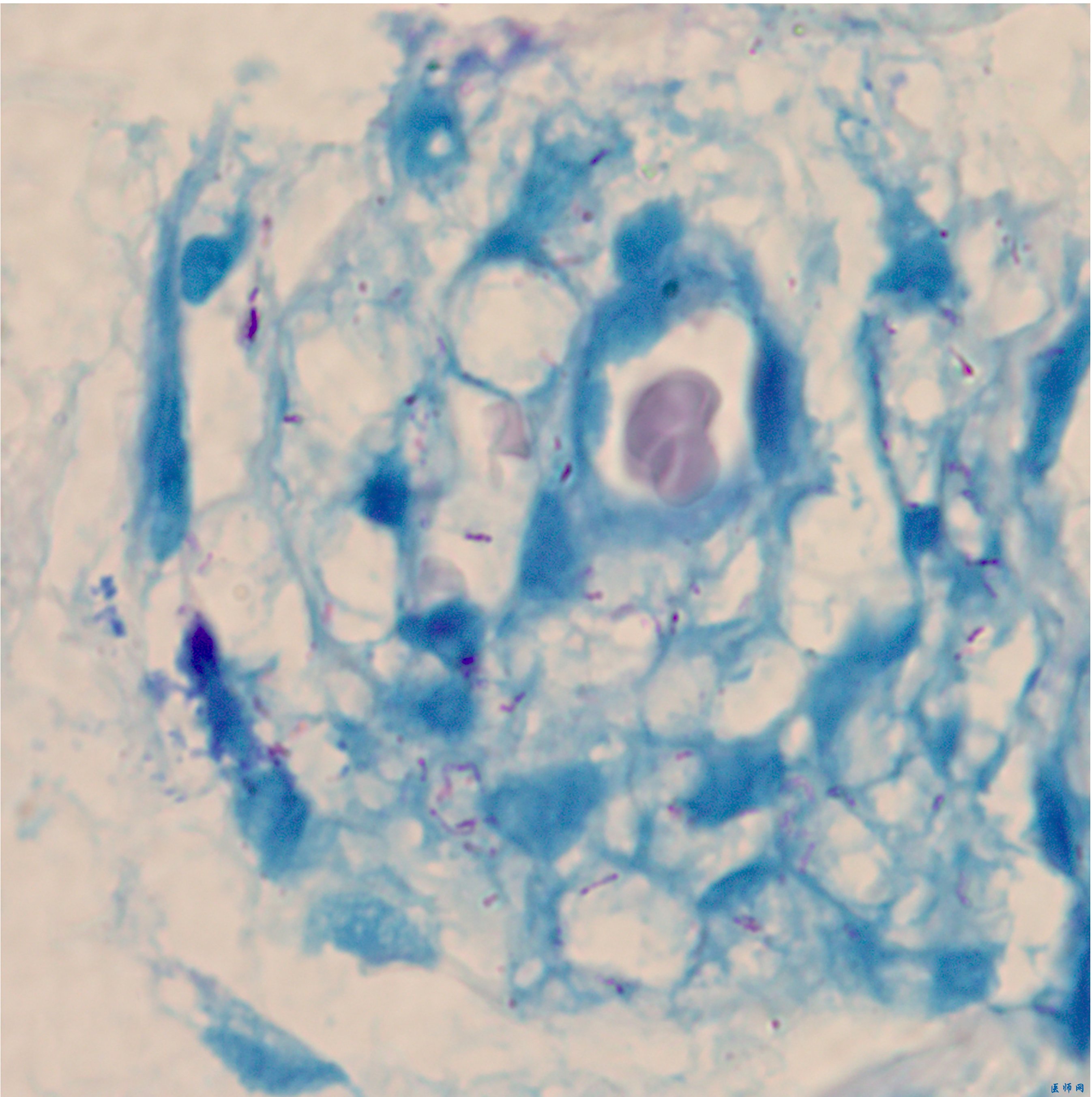

患儿呼吸困难考虑与胸腔积液有关,抽取胸腔积液300 ml(图1)。但随后患儿精神反应仍弱,呼吸困难仍存在,给予经鼻持续呼吸道正压通气,入院第2天加用替考拉宁治疗。患儿入院第3天热峰降至37.8℃,呼吸渐平稳停经鼻持续呼吸道正压,第4天体温降至正常。根据治疗反应考虑病情控制与糖皮质激素治疗有关,基本除外合并细菌感染,停用替考拉宁。第6天复查外周血C反应蛋白降至 12.0 mg/L;第10天肺CT仅提示云絮状高密度病灶,第13天出院(图2)。

发病时长及影像学表现为诊断关键

该病根据发病天数、影像学表现、C反应蛋白表现及治疗反应诊断。若经大环内酯类类抗生素治疗后发热持续、影像学表现加重,应考虑本病。高热持续7 d以上、C反应蛋白>40 mg/L(参考值为<8 mg/L)、肺部影像学提示大片高密度均匀实变应考虑为RMPP。一些病例可能C反应蛋白较低,但根据发热时间和肺部大片实变阴影,也要考虑本病,或与混合病毒感染有关。

治疗需关注三大问题

根据目前RMPP发病机制,治疗应注意3种情况:(1)对大环内酯类抗生素耐药;(2)过度炎症反应;(3)混合感染。

两类抗生素可用于耐药肺炎支原体

文献报道,耐药支原体感染患儿热程要长于敏感患儿,但未发现不良预后,提示耐药肺炎支原体感染可能不是所有RMPP发生的原因。根据文献报道,并结合作者医院的诊治病例,考虑重症MPP的发生与大环内酯类抗生素耐药有关。

目前可用于儿童、对耐药肺炎支原体有效的药物有四环素类和喹诺酮类抗生素。前者包括多西环素、米诺环素等,因对牙齿发育有影响,8岁以上患儿方可应用。有文献报道,环丙沙星或莫西沙星对RMPP疗效较优,但大部分病例同时联用激素治疗。

过度炎症反应的激素应用需注意时机、剂量和疗程

RMPP发病与肺炎支原体感染所诱发的过度炎症反应有关,因此普遍使用糖皮质激素治疗,关键是使用时机、剂量和疗程。糖皮质激素总体来说适用于RMPP,根据临床观察,对于C反应蛋白无明显升高或与肺部实变范围和密度不一致者,可考虑合并病毒感染,糖皮质激素治疗效果可能欠佳。根据RMPP的病程发展,认为发病后5~7 d为转折点,应在此期间评估病情,若符合RMPP,可应用糖皮质激素治疗。

现有的国内外文献对于激素的用量不一致。如日本Lee等口服泼尼松1 mg·kg-1·d-1治疗3~7 d后减量;韩国Youn等对小部分口服泼尼松

1 mg·kg-1·d-1治疗无应答者,改用静脉注射甲泼尼龙10 mg·kg-1·d-1、2~3 d,并在1周内减停或者予丙种球蛋白1 g·kg-1·d-1、1~2次;而日本Tamura等对6例RMPP患儿静脉注射甲泼尼松龙30 mg·kg-1·d-1连续3 d。

目前国内多使用甲泼尼龙2 mg·kg-1·d-1或大致剂量的其他糖皮质激素治疗,未见甲泼尼龙10 mg·kg-1·d-1或30 mg·kg-1·d-1治疗的大宗病例报道。为何选用这些剂量,国外文献并未讨论或对患者的临床特征描述不多。根据作者医院收治病例分析,提示甲泼尼龙2 mg·kg-1·d-1能迅速改善大多数RMPP患儿的临床症状及影像学表现,减少后遗症;但当肺CT提示整叶以上均一致实变影、C反应蛋白≥110 mg/L、外周血淋巴细胞百分比≤13%、血清乳酸脱氢酶≥478 U/L、血清铁蛋白≥328 ng/ml时,甲泼尼龙2 mg·kg-1·d-1治疗无效,应加大剂量。因此,在应用激素治疗之前,应根据每一例RMPP的C反应蛋白等炎性指标、肺部影像学决定激素剂量。一般认为,肺部实变影范围越大、密度越高、C反应蛋白值越高,激素用量越大,对于C反应蛋白>200 mg/L者,可考虑至少10 mg·kg-1·d-1以上激素治疗。根据每例患者的临床、影像表现以及炎性指标确定激素的用量,初始一般应用3 d,体温正常、实变和胸腔积液好转以及炎性指标下降时逐渐减量。

据病程及C反应蛋白判断是否混合感染

肺炎支原体感染损害支气管上皮细胞和纤毛,导致黏液-纤毛系统功能受损,且RMPP病例存在黏液高分泌或黏膜坏死以及脱落,使气道清除功能下降,因此易合并细菌或病毒感染。C反应蛋白明显升高一般认为存在细菌感染,根据对病例的动态观察,RMPP病例C反应蛋白明显升高一般发生于疾病进展5 d以后。因此,对于在病程5 d内C反应蛋白升高超过40 mg/L的MPP患儿,是过度炎症反应还是合并细菌感染,需根据临床和病原学分析以及激素或抗生素的治疗反应确定。

根据作者医院收治病例分析,对存在大面积实变、C反应蛋白无明显升高或与实变范围和密度不一致者,应考虑合并病毒感染,积极寻找呼吸道病原体或EB病毒、巨细胞病毒等,并予适当治疗。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14