年龄与降压 被质疑的荒谬

我国专家对于年龄与高血压诊疗的关系如何理解?指南在临床实践中的作用应如何解读?不同年龄高血压患者的诊疗原则如何把握?

高血压诊断

以年龄确定血压目标的错误之路越走越远

张宇清教授认为,以年龄确定血压目标有一定的意义,不过医疗水平及当地养老体制等也应作为老年人高血压决策及目标设定的考虑因素之一,因此老年人降压治疗不仅是一个医疗决策,也是一个社会问题。单纯以年龄确定血压目标,条件并不充分。

对于年龄与血压之间的关系,王增武教授介绍,过去普遍认为“随年龄升高,血压升高”。后来诸多研究结果证实,血压随年龄增加的观念应抛弃,但是直到现在,认同“不同年龄血压标准不同”“各年龄段血压正常值”之类观点的“粉丝”,依然为数不少。事实上,血压升高对于靶器官、乃至生存质量的影响的证据已是汗牛充栋,非常明确。即使是老年人,也有诸多循证医学证据证明可从高血压治疗中获益。

对于高血压的诊断标准,无论是140/90 mmHg,还是130/80 mmHg,至少现有指南传递的信息,在诊断水平方面,还存在明确界值。“诊断高血压,血压水平因年龄而异”的观点亟需摒弃。

高血压治疗

降压治疗因人而异 避免机械对立

降压治疗需做到“适可为止”,既要合理降压,又要减少靶器官损害、降低心血管事件风险,以及不良反应。

文中对于“指南荒谬”的质疑,李勇教授表示,Messerli等误解了临床实践与处理指南的本质涵义,将临床指南普遍指导原则与临床实践中对每位独特个体患者的处理对立了起来。

在诊治高血压的临床实践中,每位临床医师均会根据患者状况,医师经验以及患者对治疗处理的反应及耐受性,选择最适合患者的处理策略和方案,在保证安全的前提下,对大多数高血压患者将血压降至<130/80 mmHg,而对少数不能耐受的患者,并非不顾患者的意愿和治疗反应,一味机械地照搬指南的建议。

因此,在循证医学理念为指导原则的临床实践中,指南推荐的处理建议与个体化医疗并不矛盾。

对于高血压治疗应个体化,张宇清教授与李勇教授的观点一致,他指出,降压治疗是为了减缓或逆转高血压的靶器官损害而达到改善预后的目的。老年人高血压之所以提出特殊讨论,很大程度上是因为随着年龄增长,各器官功能下降,且老年人常合并其他疾病,致病原因并非单一因素所致,降压治疗所受的限制因素多于普通成年人高血压,对血压波动的耐受性也远不如中青年人,因此根据年龄来制定降压决策和降压目标,有其合理之处,但毕竟老年患者的个体差异也非常巨大,单纯考虑年龄因素,对于强调个体化治疗的今天其实也有违潮流,更有违科学。

针对老年人高血压的治疗决策,在参考临床试验证据的同时,还要考虑患者本身的耐受性及当地的医疗管理条件,进行精细化管理。对于生物学年龄较低的健康老年患者,更低的血压目标没有什么不妥,反之则需维持一个不导致不良反应发生率更高的血压较为合适。

同样,王增武教授也表示,作者在高血压治疗方面的观点很重要,确实应进一步强调个体化,年龄也是必须考虑的因素之一。高血压治疗过程中,在遵守原则的前提下,应把个体化的原则与临床实际案例进行有机结合,做到“纲举目张”。

老年人长时间暴露于血压较高的条件下,靶器官和血管的病理改变不太容易逆转。在降压时,应掌控幅度和速度,观察患者血压水平及感受,以及靶器官功能状况,给患者一个生理适应过程,尤其对于血压较高,特别是已异常很久的患者,应尽量减少其在治疗过程中的不适感。

指南的临床价值

关注和反思指南理解应用中的差距

临床医生应如何理解指南对于临床实践的意义?王增武教授表示,指南在高血压的诊断、治疗和管理方面给出了纲要性的指导意见,对于推进高血压的管理质量非常有价值及实际意义。同时,几乎所有指南在具体实施也强调了个体化理念,具备一定的灵活性。

对于指南制定中所采用的普遍原则,张宇清教授表示,高血压治疗的现代潮流是循证医学,这种潮流有没有问题?当然有!循证的原则是基于大规模随机化临床试验。多少医生和学者能够仔细阅读这些发表的文献中涉及治疗方案、终点事件和不良反应呢?而指南的制订法则则是基于管理群体患者的需要,个体化或者精准化永远是我们追求的目标,但这却不是治疗指南所能涵盖的。

针对慢病的不同治疗方案的差异已经很小,需要验证这些治疗方案而进行的临床试验也越来越大,涉及人群越来越多,但临床试验永远无法入选可代表全部患者群,对于老年高血压人群这个群体的试验,往往合并症多且严重、不易随访的患者通常是被视为排除条件的。因此无论是多么经典和成功的试验,其代表人群也是有限的,试验结果的可推广性也是有限的。

就制订指南而言,依据的证据并非想象那么充分,这就需要策略的制定者将有限的证据和个人智慧结合起来,也是一项高度专业化的工作。如果仅基于证据制订,则会陷入重要误区,所做出的推荐也相当机械。

李勇教授认为,这是一个逻辑学问题。他提出,何为循证医学中的最佳证据?如果引为最佳证据的研究结论在某些人或某些情形下不适用,是否即可判定此结论应推翻或摒弃呢?人类的无数经验积累表明,自然界万事万物并非都是非黑即白的两个极端,及至近代数理逻辑学的出现,尤其是引入概率论后,数理分析使得人们可以定量地估计形成逻辑结论的可靠性大小。一个逻辑可以是75%的正确或者95%的正确。

在2017AHA/ACC高血压指南的制订过程中,指南工作委员会对高血压相关队列研究和RCT进行了全面而严谨的评估,并对高质量RCT研究完成了一系列相关的Meta分析,在此基础上形成了高血压诊断和治疗的推荐建议。因此,从循证医学的理念来看,指南是关于高血压临床诊治的最佳证据及处理建议的集合,用于指导和规范临床实践中每一位临床医师对大多数高血压及相关疾病患者的临床处理。

李勇教授表示,Messerli等提出的应重视并努力弥补指南制定者、解读教导者和临床医师之间,对指南理解及应用于临床实践中的显著差距,应在我国临床指南制订和实施中,引起更多关注和反思。

近日,Franz H. Messerli等关于年龄、高血压诊疗的观点发表于《循环》杂志,引起广泛关注。作者认为,2017年AHA/ACC指南不考虑年龄,建议将所有高血压患者的血压降低至<130 80="">60岁患者的血压水平降至<150/90 mm Hg也同样荒谬。同时提出了一个简单的根据年龄制定的最佳血压公式:最佳成人血压水平应为(100+年龄/2)。( Circulation. 2018;138: 128-130)

我国专家对于年龄与高血压诊疗的关系如何理解?指南在临床实践中的作用应如何解读?不同年龄高血压患者的诊疗原则如何把握?

高血压诊断

以年龄确定血压目标的错误之路越走越远

张宇清教授认为,以年龄确定血压目标有一定的意义,不过医疗水平及当地养老体制等也应作为老年人高血压决策及目标设定的考虑因素之一,因此老年人降压治疗不仅是一个医疗决策,也是一个社会问题。单纯以年龄确定血压目标,条件并不充分。

对于年龄与血压之间的关系,王增武教授介绍,过去普遍认为“随年龄升高,血压升高”。后来诸多研究结果证实,血压随年龄增加的观念应抛弃,但是直到现在,认同“不同年龄血压标准不同”“各年龄段血压正常值”之类观点的“粉丝”,依然为数不少。事实上,血压升高对于靶器官、乃至生存质量的影响的证据已是汗牛充栋,非常明确。即使是老年人,也有诸多循证医学证据证明可从高血压治疗中获益。

对于高血压的诊断标准,无论是140/90 mmHg,还是130/80 mmHg,至少现有指南传递的信息,在诊断水平方面,还存在明确界值。“诊断高血压,血压水平因年龄而异”的观点亟需摒弃。

高血压治疗

降压治疗因人而异 避免机械对立

降压治疗需做到“适可为止”,既要合理降压,又要减少靶器官损害、降低心血管事件风险,以及不良反应。

文中对于“指南荒谬”的质疑,李勇教授表示,Messerli等误解了临床实践与处理指南的本质涵义,将临床指南普遍指导原则与临床实践中对每位独特个体患者的处理对立了起来。

在诊治高血压的临床实践中,每位临床医师均会根据患者状况,医师经验以及患者对治疗处理的反应及耐受性,选择最适合患者的处理策略和方案,在保证安全的前提下,对大多数高血压患者将血压降至<130/80 mmHg,而对少数不能耐受的患者,并非不顾患者的意愿和治疗反应,一味机械地照搬指南的建议。

因此,在循证医学理念为指导原则的临床实践中,指南推荐的处理建议与个体化医疗并不矛盾。

对于高血压治疗应个体化,张宇清教授与李勇教授的观点一致,他指出,降压治疗是为了减缓或逆转高血压的靶器官损害而达到改善预后的目的。老年人高血压之所以提出特殊讨论,很大程度上是因为随着年龄增长,各器官功能下降,且老年人常合并其他疾病,致病原因并非单一因素所致,降压治疗所受的限制因素多于普通成年人高血压,对血压波动的耐受性也远不如中青年人,因此根据年龄来制定降压决策和降压目标,有其合理之处,但毕竟老年患者的个体差异也非常巨大,单纯考虑年龄因素,对于强调个体化治疗的今天其实也有违潮流,更有违科学。

针对老年人高血压的治疗决策,在参考临床试验证据的同时,还要考虑患者本身的耐受性及当地的医疗管理条件,进行精细化管理。对于生物学年龄较低的健康老年患者,更低的血压目标没有什么不妥,反之则需维持一个不导致不良反应发生率更高的血压较为合适。

同样,王增武教授也表示,作者在高血压治疗方面的观点很重要,确实应进一步强调个体化,年龄也是必须考虑的因素之一。高血压治疗过程中,在遵守原则的前提下,应把个体化的原则与临床实际案例进行有机结合,做到“纲举目张”。

老年人长时间暴露于血压较高的条件下,靶器官和血管的病理改变不太容易逆转。在降压时,应掌控幅度和速度,观察患者血压水平及感受,以及靶器官功能状况,给患者一个生理适应过程,尤其对于血压较高,特别是已异常很久的患者,应尽量减少其在治疗过程中的不适感。

指南的临床价值

关注和反思指南理解应用中的差距

临床医生应如何理解指南对于临床实践的意义?王增武教授表示,指南在高血压的诊断、治疗和管理方面给出了纲要性的指导意见,对于推进高血压的管理质量非常有价值及实际意义。同时,几乎所有指南在具体实施也强调了个体化理念,具备一定的灵活性。

对于指南制定中所采用的普遍原则,张宇清教授表示,高血压治疗的现代潮流是循证医学,这种潮流有没有问题?当然有!循证的原则是基于大规模随机化临床试验。多少医生和学者能够仔细阅读这些发表的文献中涉及治疗方案、终点事件和不良反应呢?而指南的制订法则则是基于管理群体患者的需要,个体化或者精准化永远是我们追求的目标,但这却不是治疗指南所能涵盖的。

针对慢病的不同治疗方案的差异已经很小,需要验证这些治疗方案而进行的临床试验也越来越大,涉及人群越来越多,但临床试验永远无法入选可代表全部患者群,对于老年高血压人群这个群体的试验,往往合并症多且严重、不易随访的患者通常是被视为排除条件的。因此无论是多么经典和成功的试验,其代表人群也是有限的,试验结果的可推广性也是有限的。

就制订指南而言,依据的证据并非想象那么充分,这就需要策略的制定者将有限的证据和个人智慧结合起来,也是一项高度专业化的工作。如果仅基于证据制订,则会陷入重要误区,所做出的推荐也相当机械。

李勇教授认为,这是一个逻辑学问题。他提出,何为循证医学中的最佳证据?如果引为最佳证据的研究结论在某些人或某些情形下不适用,是否即可判定此结论应推翻或摒弃呢?人类的无数经验积累表明,自然界万事万物并非都是非黑即白的两个极端,及至近代数理逻辑学的出现,尤其是引入概率论后,数理分析使得人们可以定量地估计形成逻辑结论的可靠性大小。一个逻辑可以是75%的正确或者95%的正确。

在2017AHA/ACC高血压指南的制订过程中,指南工作委员会对高血压相关队列研究和RCT进行了全面而严谨的评估,并对高质量RCT研究完成了一系列相关的Meta分析,在此基础上形成了高血压诊断和治疗的推荐建议。因此,从循证医学的理念来看,指南是关于高血压临床诊治的最佳证据及处理建议的集合,用于指导和规范临床实践中每一位临床医师对大多数高血压及相关疾病患者的临床处理。

李勇教授表示,Messerli等提出的应重视并努力弥补指南制定者、解读教导者和临床医师之间,对指南理解及应用于临床实践中的显著差距,应在我国临床指南制订和实施中,引起更多关注和反思。

发表评论

最新评论

-

new当科普踩上广告红线 30万罚单揭开短视频合规危机

2025-07-02 -

new从中成药剂型到术后恢复:“风咳”理论的中西医结合创新之路

2025-07-01 -

new国家战略筑防,创新手段破局,多方携手打赢儿童青少年“光明之战”丨Vision China 2025

2025-07-01 -

new全球首例!中国介入式脑机接口成功实现偏瘫患者运动功能修复

2025-06-22

-

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06 -

朱玉龙:人工气胸辅助技术在经皮呼吸介入诊疗技术中的临床价值

2024-12-04 -

“抗癌元气站”患教系列专题报道

2024-03-11

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

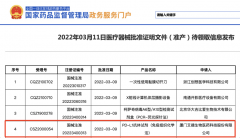

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11