肾导管消融术 心律失常治疗新突破

编者按:经皮肾去交感神经导管消融术(简称肾导管消融术,RSD)是近年来涌现的非药物微创介入治疗顽固性高血压的新方法。该技术主要针对自主神经系统进行干预,通过肾动脉导管消融去除肾脏部分传入及传出神经,以减少肾脏局部和全身去甲肾上腺素的分泌,从而达到治疗相关疾病的目的。已有研究表明,RSD可有效治疗慢性交感神经激活引起的顽固性高血压等心血管病。新近临床研究进一步表明,RSD在治疗顽固性高血压的同时,对心律失常亦显现出额外的益处。

动物实验:干预交感神经可调控心脏节律

RSD治疗顽固性高血压同时对房颤的防治亦起到一定作用。交感神经与副交感神经相互作用不仅对房颤的诱发,且对房颤的维持起到重要作用。以自主神经系统失衡为显著特征的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者,呼吸暂停后,在交感与副交感神经相互作用下,可出现心动过缓、房室传导障碍和血压升高,故阻塞性睡眠呼吸暂停综合征与房颤和高血压的发生均密切相关。

2012年,Linz D等在阻塞性睡眠呼吸暂停综合征猪模型中,通过应用气道负压诱导气道阻塞的方法,发现所有该模型猪的心房有效不应期均显著缩短,房颤的诱导能力增加。2013年,Linz D等还发现,与阿替洛尔相比,RSD显著减少房颤诱发,缩短气道负压诱导气道阻塞诱导的心房有效不应期、抑制呼吸暂停后血压上升。在心房超速起搏猪模型中,RSD也显现出对交感神经张力的抑制作用,即与对照组相比,RSD治疗后房颤诱发的持续时间明显缩短。该发现或为临床RSD用于房性或室性心律失常患者的心室率控制提供理论依据及现实可能性。

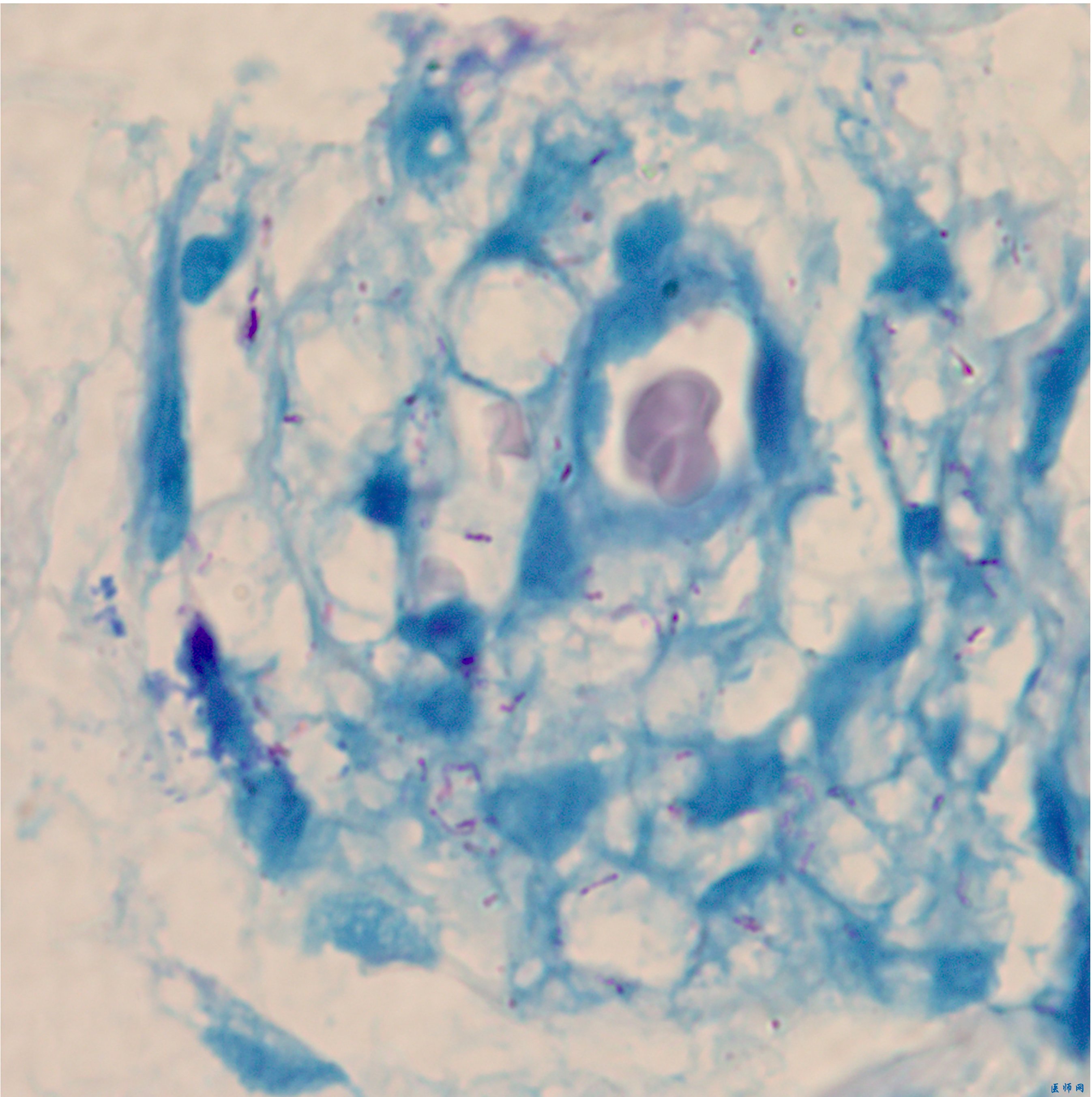

Zhao等对RSD对房颤的可诱导性进行了研究,结果发现,对照组房颤诱发次数及房颤持续时间均明显高于RSD组(图1)。

治疗房颤合并高血压

Kushalov等首次对RSD联合肺静脉隔离(PVI)对房颤合并高血压患者的术后房颤复发情况进行了研究。结果显示,与单纯PVI治疗组相比,PVI+RSD治疗组无房颤复发或窦性维持率明显增高(29%与69%)。该研究表明,PVI+RSD治疗可降低房颤伴顽固性高血压患者1年的房颤复发率。

尽管这一结果令人鼓舞,以至于Verdino在《美国心脏病学学会杂志》上发表评论,质疑现有心房内射频导管消融是否弄错了靶器官。但该研究中的房颤复发次数减少是否仅获益于RSD本身?PVI是否起到协同作用?在无PVI基础上的RSD是否亦可减轻房颤负荷?作者所在医院单其俊教授主持的RSDforAF研究将有可能回答这些问题。

RSDforAF研究是一项随机对照、平行设计的多中心临床研究。该研究纳入200例症状性房颤合并顽固性高血压患者,随机分为RSD组和药物治疗组。随访1年,观察第3、6、9、12个月心电图变化,记录24 h Holtler及症状性心律失常,比较两组房颤负荷量的差别。该研究将于2014年结束,届时或能回答Verdino所提出的问题。

但需指出,无论是Kushalov的研究或RSDforAF研究,纳入的患者均局限于房颤合并顽固性高血压患者,而临床房颤合并顽固性高血压患者毕竟占少数,绝大多数房颤合并高血压的患者经合理的药物调整后,血压均可得到较好的控制。因此,两者均不能延伸至更为广泛的房颤合并高血压人群。

房颤合并高血压人群能否从RSD治疗获益?H-FIB研究正是基于这样的背景应运而生。H-FIB是一项多中心、双盲、随机对照、前瞻性、大样本的研究,入选300例有显著高血压病史的房颤患者,随机分为RSD组和药物治疗组。主要终点为1年内未使用抗心律失常药物患者房颤复发。研究预计于2016年结束,将会进一步回答房颤导管消融联合RSD是否会降低术后房颤的复发。期待该研究能为RSD预防房颤合并高血压患者导管消融术后的房颤复发提供更多的临床证据。

干预室性心律失常

个案报道:有效防治室性心律失常

通常交感神经激活易于诱发室性心律失常,而迷走神经激活起着相反的作用,因此降低交感神经活性可有效地预防室性心律失常。RSD是否亦能减少室性心律失常的发生?目前文献仅限于个案报道。

Ukena等首先报道了2例RSD治疗埋藏式心脏复律除颤器(ICD)和心脏再同步治疗起搏复律除颤器(CRT-D)电风暴个案。两例患者均经历无休止室速发作、NYHAⅢ级,室速射频消融失败后尝试性采用RSD以期减轻室速负荷。结果显示,RSD不仅未引起显著急性及慢性血液动力学障碍,术后血压无明显下降,且术后室性心律失常发作的次数明显减少(图2)。该报道首次表明,RSD可有效治疗心功能不全伴ICD电风暴,改善患者心功能状况,血压正常或低血压患者使用RSD治疗相关性疾病可能是安全的。

Hoffmann等首次报道1例RSD治疗急性ST段抬高型心肌梗死患者室速电风暴的病例。该患者系63岁男性,因心绞痛发作2 h入院,心电图提示Ⅰ、aVL、V1~V3导联ST段抬高,血运重建后反复出现单形性室速和室颤,抗心律失常药物治疗无效。于入院后第7天行室速射频消融,术中室速自发或右室心尖部以2倍舒张阈值程序刺激可诱发临床室速,消融后室速终止,以3倍舒张阈值程序刺激亦不能诱发。但术后室速发作并未消失,仅发作频率较前减少(消融前为3.2次/d,消融后为1.8次/d),但快室速发作仍然成为该患者的主要问题,因为其增加血液动力学的不稳定性。鉴于此,该患者于入院后第12天接受RSD治疗,术后至第23天,该患者的室速发作频率明显减少(0.5次/d),第28天置入单腔ICD。术后6个月随访,通过ICD及24 h Holter监测,均未见室速或室颤发作。

临床研究:进行中研究或可解答质疑

数项个案报道均显示出RSD有助于减少心衰和结构性心脏病患者室速负荷,降低恶性室性心律失常的发生率。恶性室性心律失常是心衰、结构性心脏病患者心脏性猝死的主要原因,减少恶性室性心律失常的发生对预防心脏性猝死有深远意义。

国内研究 作者所在医院单其俊教授发起并注册的RSD4CHF和RSD4CHD2PRE研究正致力于这方面的探索,均将心血管死亡事件作为主要终点。

RSD4CHF研究将入选200例慢性心衰患者,通过对比RSD干预与传统药物治疗,观察1年内包括心脏性猝死、心肌梗死、恶性心律失常、心绞痛等在内的所有心血管死亡事件,进而评估RSD治疗慢性心衰的有效性及安全性。RSD4CHD2PRE研究共入选600例心肌梗死行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)患者,随机分为PCI+RSD+药物治疗组和PCI+药物治疗组,观察PCI术后1年内包括恶性心律失常在内的所有心血管死亡事件。

国外研究 由纽约西奈山医学院Vivek Reddy教授领导的RESCUE-VT和RESET-VT研究则致力于研究RSD在辅助治疗ICD患者的有效性及安全性。

RESCUE-VT研究将入选220例拟置入ICD作为一级预防及二级预防的结构性心脏病患者,随机分为ICD+RSD组及单纯ICD组。RESET-VT研究则入选202例已置入ICD拟行室速射频消融的结构性心脏病患者,随机分为室速消融+RSD组及单纯室速消融组。两个临床研究的主要终点均为第1、6、12、18、24个月首次无休止室速发作的时间及首次ICD适当治疗对应记录事件的时间;次要终点包括适当/不适当的ICD治疗、室速负荷、ICD电风暴、无休止室速发作、心血管病再住院率、全因死亡和手术相关并发症等。

两位学者所作的工作,极大地丰富了室性心律失常领域的研究,填补了RSD在室性心律失常领域大型临床随机对照研究的空白,或可为室性心律失常治疗提供新的视野。

结语

尽管欧洲心脏病学学会在RSD治疗顽固性高血压方面已形成专家共识,但基于RSD在心律失常领域目前证据不足,尚未获得指南推荐。无论在房性或室性心律失常领域,均迫切需要大型临床研究验证RSD的有效性及安全性,这也是有待进一步开拓的新领域。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14