探究“难治”本质 组合检查防误诊

典型病例

主诉 女性,54岁。因“反复反酸、烧心2年”就诊。

既往史 无特殊。

体格检查 生命体征平稳,体型肥胖,腹部查体无异常体征。

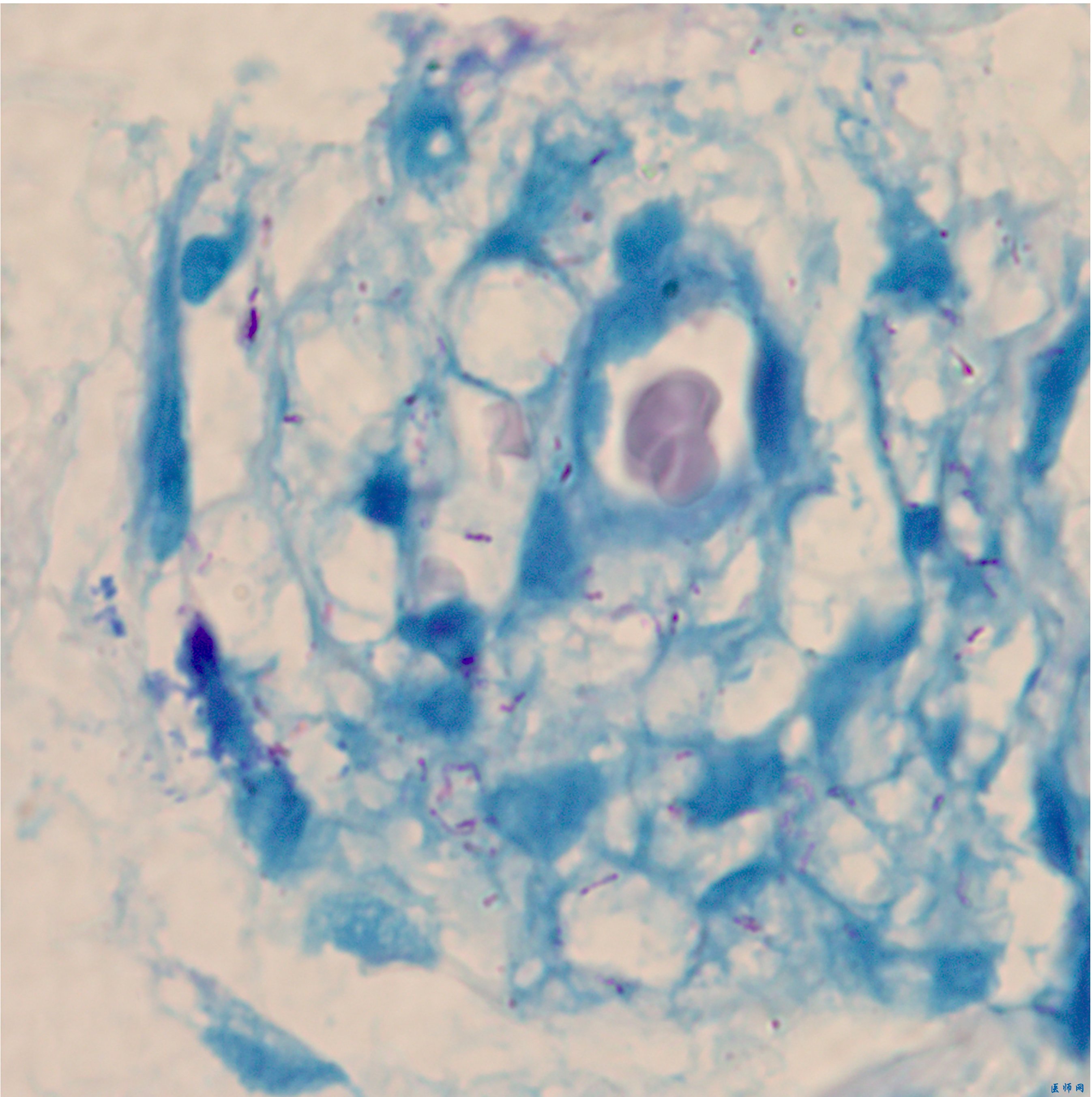

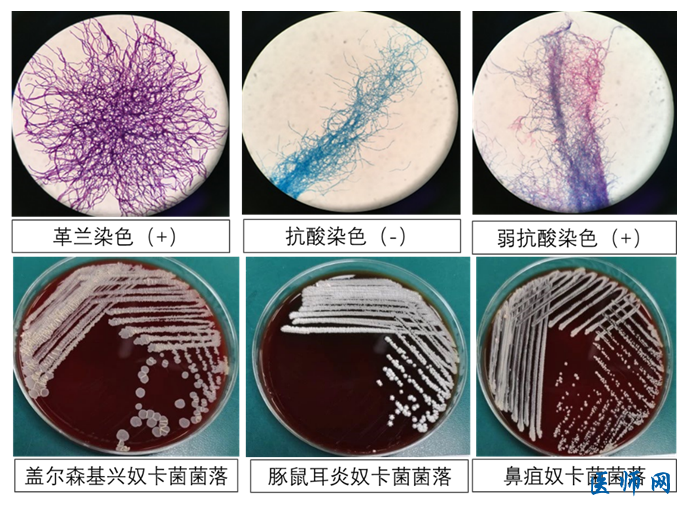

治疗经过 上消化道内镜结果提示食管溃疡伴食管裂孔疝形成(图1)。予埃索美拉唑(20 mg、2次/d)治疗12周后未完全缓解,复查上消化道内镜提示“食管黏膜未见异常”,远段食管病理检查提示食管黏膜慢性炎症、未见嗜酸性粒细胞浸润。于是在服用埃索美拉唑下进行24小时食管阻抗-pH监测,结果提示患者仍存在病理性食管酸反流(图2),烧心症状与酸反流症状指数阳性。遂予埃索美拉唑加量至40 mg、2次/d治疗,4周后患者症状完全缓解。

病例分析

胃食管反流病(GERD)是指胃内容物反流入食管引起不适症状和(或)并发症的一种疾病,为西方国家常见病,且发病率呈逐年上升趋势。近年流行病学研究显示,该病在我国患病率约为5%。随着我国经济发展所带来的生活方式改变及人口老龄化等问题,发病率逐渐升高。

作为一种酸相关性疾病,GERD的主要治疗药物为质子泵抑制剂(PPI)。然而近年来的研究发现,30%~40% GERD患者PPI疗效欠佳。这部分PPI治疗无效的GERD患者被称为难治性GERD,探索难治性GERD治疗失败的原因,寻找治疗策略是临床医生面临的重要问题。

定义:反流相关症状无法缓解

难治性GERD的定义目前尚未达成共识,由于不同国家及人种的PPI使用剂量标准不同,造成难治性GERD定义无法统一。

目前,大多数学者同意将难治性GERD定义为:双倍剂量PPI治疗,疗程至少12 周,反流相关症状[烧心和(或)反酸]未完全缓解;过去3 个月内服用PPI的过程中,患者反流相关症状主诉仍≥3 次/周。

析因:识别致反流症状持续常见因素

难治性GERD反流相关病因包括:(1)持续性酸反流,产生原因可能为服药时间不正确、服药依从性差、病理性酸分泌、PPI快代谢、高分泌状态、食管裂孔疝等解剖学明显异常;(2)持续性非酸性物质反流,如胃或十二指肠内容物反流;(3)持续性食管黏膜完整性受损;(4)存在对生理量的酸、弱酸和(或)气体反流物的高敏感状态。

质子泵抑制剂剂量和用法 根据患者服用PPI的剂量及方法的不同,持续存在酸反流发生率存在差异:单剂量患者PPI治疗后症状持续的比例为30%~40%,而使用双倍剂量PPI患者的症状持续比例为4%~11%。对难治性GERD患者,行反流监测时可发现症状指数阳性伴酸反流事件。对于持续存在酸反流的患者,首先应检查患者服用PPI的时间、依从性。PPI最佳服用时间为餐前,然而很多患者不接受空腹服药,造成PPI的疗效受到影响。

药物快代谢和相关病史 PPI治疗后仍有异常食管酸暴露的可能因素较多,包括PPI快代谢、高分泌状态等。PPI快代谢可导致血清药物浓度不足以抑制酸分泌,因此在排除患者服药依从性差后,一般要考虑是否因酸分泌控制不佳而导致食管酸暴露异常。此外,若患者存在持续酸反流且抑酸治疗无效时,还需回顾患者的病史,如患者同时存在小肠溃疡、难治性反流症状和腹泻等,临床需高度怀疑患者处于高分泌状态——卓艾综合征。

解剖学异常 若患者存在明显解剖学异常如食管裂孔疝,常可导致持续性酸反流。作者对76例存在异常酸暴露的GERD患者进行为期4周的埃索美拉唑(40 mg/d)治疗,其中13例患者存在食管裂孔疝,另外63例无食管裂孔疝。治疗4周后,46.8%食管裂孔疝患者存在异常酸暴露,而非食管裂孔疝者仅有9.5%。经过延长4周且加倍剂量的埃索美拉唑治疗,这些患者的食管酸暴露才恢复正常。因此,食管裂孔疝是患者存在持续酸暴露的重要解剖因素。

非酸反流 非酸反流也是部分患者PPI治疗无效的重要原因。Mannie等对168例PPI治疗无效的GERD患者进行食管阻抗-pH监测,发现约37%患者持续存在的症状与非酸反流相关。Zerbib等也发现PPI治疗无效的患者中,仅5%持续存在的反流症状与酸反流相关,而与非酸反流相关者占16.7%。非酸反流的成分目前并不明确。曾有学者认为非酸反流即为胆汁反流,然而通过联合食管阻抗-pH及分光光度计监测发现,非酸反流并不等于胆汁反流,非酸反流只是反映反流物的pH值,而胆汁反流反映化学成分,两者不可相提并论。

对于非酸反流的治疗,目前并没有明确手段,有学者认为非酸反流引起食管症状可能与食管敏感性增高有关,可以通过调节食管敏感性治疗;亦有学者认为非酸反流与胃肠道动力障碍有关,通过胃肠动力药或许能减少非酸反流。一些新的抗反流手术也发现,抗反流手术后患者非酸反流现象明显减少,因此非酸反流与解剖学结构异常关系密切。

食管黏膜屏障受损 食管黏膜屏障是防止食管黏膜受损的重要结构。研究发现, GERD患者黏膜屏障明显受损,通过电镜对GERD患者的食管黏膜结构进行观察发现,食管超微结构细胞间隙明显增宽,增宽的程度与食管酸暴露水平呈平行关系,且随着症状的缓解恢复正常。在难治性GERD患者,部分反流症状持续的患者在电镜下仍存在食管下段细胞间隙增宽,导致食管酸等物质刺激能快速被增宽细胞间隙中的感受器感知,产生反流症状。

诊断:pH监测、消化道内镜相辅相成

在排除反流相关因素导致症状持续的情况后,非反流相关食管疾病在临床中也常有发生。病因包括:严重食管动力障碍(如贲门失弛缓或硬皮病),嗜酸性粒细胞性食管炎,药物诱发的食管炎和感染性食管炎等。而在排除结构性、动力性或感染性病因后,一般可考虑为功能性烧心。

贲门失迟缓 贲门失迟缓常以吞咽困难、胸痛为主诉,但是患者出现食管腔扩大后经常合并反流症状,在未进行其他检查前容易误诊为GERD。这类患者PPI治疗效果不佳,需对这些患者重新进行症状评估及相应的内镜、食管动力学检查。

嗜酸性食管炎 也常表现为反流症状,部分嗜酸性食管炎患者对PPI有一定疗效,也是导致误诊的原因之一。2013年美国GERD最新共识提出,若GERD患者在调整PPI剂量及服用方法后症状仍然持续存在,需对患者进行内镜检查,并在远段食管进行病理活检,排除嗜酸性食管炎。由于新共识并不推荐初诊患者进行常规内镜检查,因此在难治性GERD患者进行内镜检查排除嗜酸性食管炎尤其重要。

在中国,尽管相关指南提示应早期进行胃镜检查,但由于临床医生对嗜酸性食管炎的认识不足,且内镜检查并不常规对表观正常的食管进行活检,也容易漏诊嗜酸性食管炎。

作者研究中心对3000余例食管黏膜活检的标本进行回顾分析发现,达到嗜酸性食管炎诊断标准的标本占0.34%,而这些患者均具有吞咽困难症状,部分有反流症状。可见,目前临床医生诊疗中缺乏对嗜酸性食管炎的认识。

功能性烧心 排除了反流及非反流相关的因素后,难治性GERD患者中约50%可诊断为功能性烧心。在罗马Ⅲ诊断标准中,功能性烧心定义为不存在食管黏膜损伤,食管24小时pH监测未见异常食管酸暴露,PPI治疗无效。随着食管阻抗-pH监测技术的发展,该定义扩大为24小时食管阻抗-pH监测未见异常。

功能性烧心的发病机制可能与患者的精神神经因素有关。有研究通过功能磁共振成像对功能性烧心患者的大脑皮质活动进行扫描,发现这些患者在症状发作时较正常人在某些大脑皮质区有明显的功能活跃区。目前功能性烧心主要采用药物治疗和心理治疗,在使用各种抗焦虑、抑郁药物的同时,对患者进行症状解释和心理干预也不可或缺。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

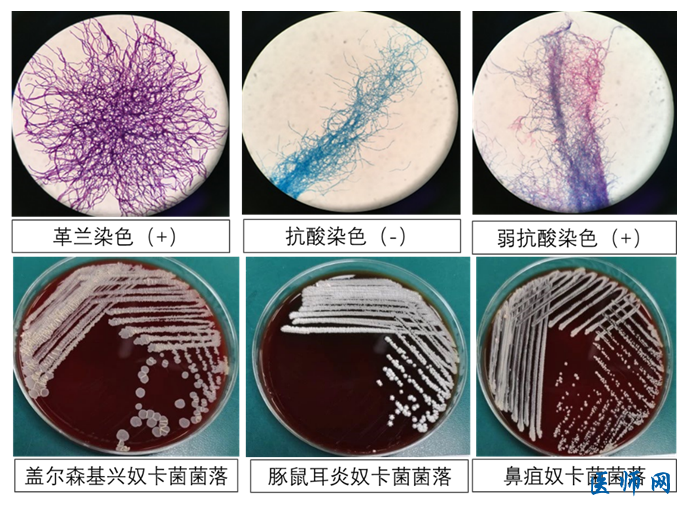

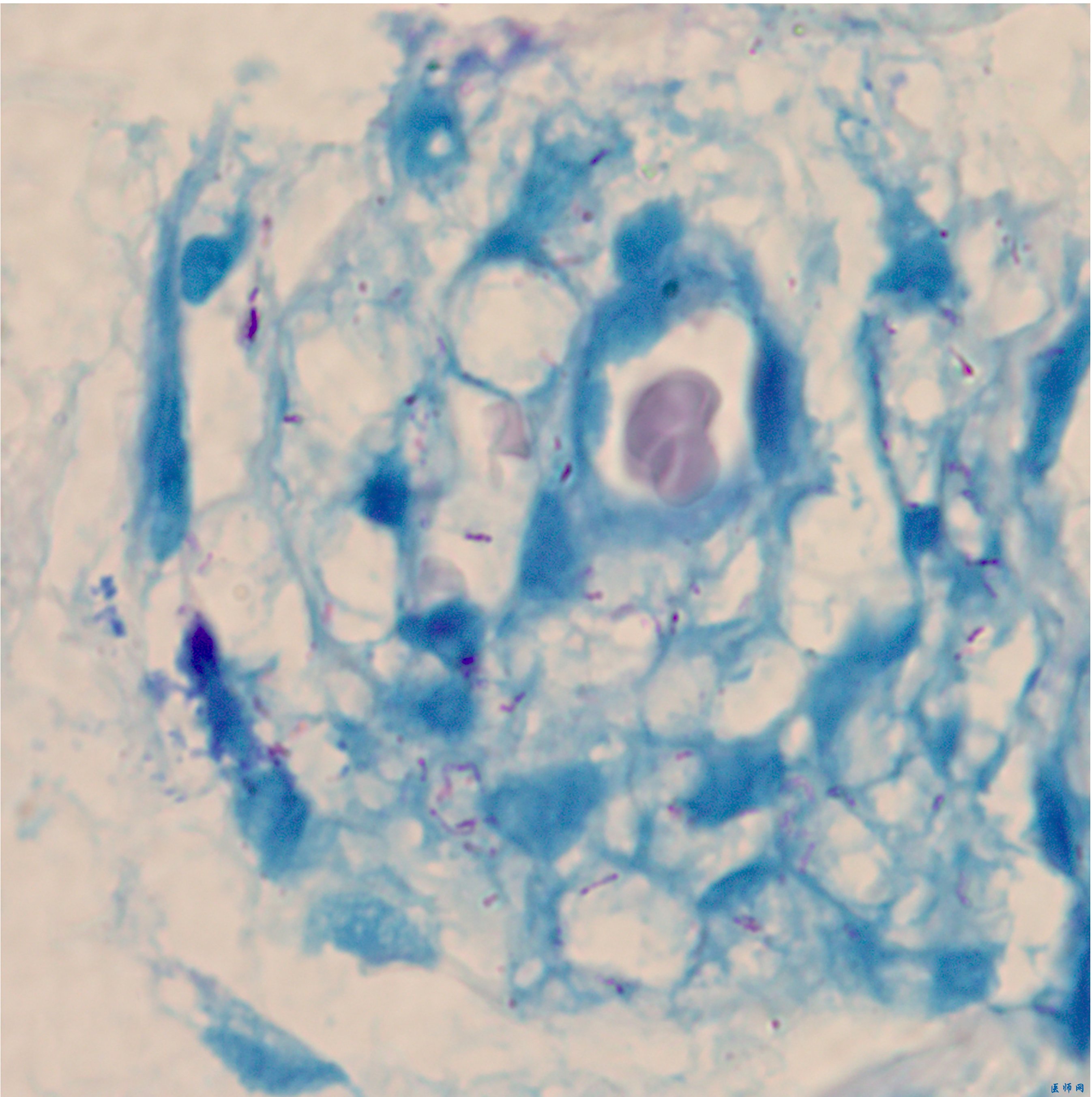

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14