脓毒症液体治疗急诊专家共识发

共识制定基于病理生理学基础,强调早期识别与病情判断

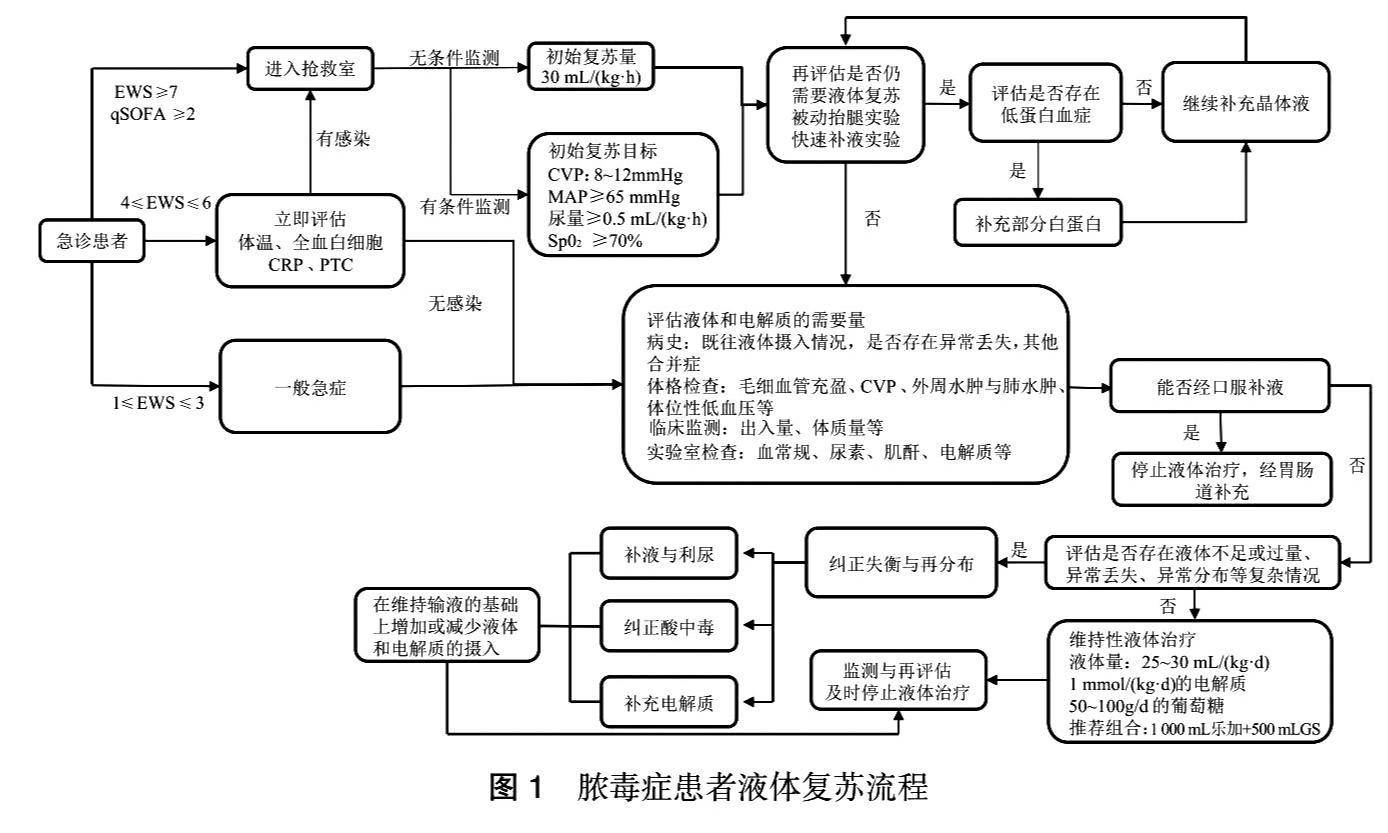

近日,脓毒症液体治疗急诊专家共识发布于《中华急诊医学杂志》,为基层医生在急诊严重感染和脓毒症患者液体复苏的临床实践提供参考依据。共识重点针对如何确定感染患者“脓毒症”的存在,如何判断感染的严重程度,如何进行液体复苏(包括病情判断、液体选择、复苏选择和终点判断)等多个方面,力图给基层急诊临床医生一个明确的临床指导。(中华急诊医学杂志.2018,27:30)

急性感染患者就诊的时机、基础病情况及病情进展速度的不同,直接决定了感染导致的病理生理变化的巨大区别。所以,第一时间对感染患者进行诊断、分级、液体复苏和有效支持治疗,也许才是真正实现“降低脓毒症患者病死率”的手段。

与其说共识是“脓毒症液体复苏专家共识”,不如说是急诊专家针对急诊重症感染患者提出的早期快速稳定循环功能的专家共识。早期稳定循环功能是前提,也是防止脓毒症的重要举措。

观念变迁

从病理生理学角度分析病情 确保诊疗质量

归纳以往脓毒症诊治共识或指南中的观念变化,可概括为:将“败血症(细菌入血)”和“毒血症(细菌毒素入血)”结合为“感染”;将感染与机体反应和器官功能障碍结合,判断患者病情严重程度;始终重点强调器官功能支持和保护。

脓毒症:强调机体感染状态的反应及器官功能障碍

在脓毒症概念出现之前,就有感染、严重感染、感染性休克、败血症、毒血症等不同定义。这些定义主要针对外来病原体与机体反应之间的关系。感染指外来病原体侵入人体组织的病理状况;败血症指引起感染的细菌入血的状态;毒血症强调细菌毒素释放进入血液造成机体反应和器官功能损害。

脓毒症则将上述各种情况进行了整合,其是严重感染造成的机体变化以及这种变化导致的器官功能障碍,重点强调机体在感染状态下的反应和器官功能情况。因此,无论是否细菌入血,只要有“因为感染造成的机体严重反应和器官损害”,就被认为是一种严重的病理生理状态,需积极干预。

早期脓毒症定义为“感染+SIRS2”

细菌或毒素入血会引起什么反应?最初定义是“系统炎症反应综合征(SIRS)”。其以患者对侵入病原体或毒素的反应为基础,临床表现为体温、心率、血压、呼吸、白细胞变化及脏器功能损害等。

早期脓毒症定义即“感染+SIRS2”,并根据这些病理生理变化,结合脏器功能损害以及低血压为依据确定了“脓毒症”“严重脓毒症”及“脓毒症休克”等定义。这在重症感染领域似乎是革命性运动,专家学者也为此开展了全球范围的“拯救脓毒症”行动,力图降低脓毒症引起的患者死亡。

然而,经过10年的尝试,总结发现,无论是早期目标导向治疗还是集束化治疗,均未真正提高脓毒症治愈率、降低致死率。因此,在2012年对脓毒症的定义、治疗原则进行了大幅修订,从以往强调炎症反应转为强调脏器功能损害。

从强调炎症反应向强调脏器功能损害的转变

“序贯器官功能损害评估(SOFA)”是以呼吸、循环、肝脏、凝血、肾脏及神经系统的功能衰竭为评价目标,判断感染患者总体器官损伤程度,进而预估患者的死亡可能性。

为了适合早期快速判断,在SOFA评分的基础上提出了qSOFA的简易评价方法,即以呼吸、意识及血压作为评价标准,其中两项达到评估标准,加之患者有明确感染,即可诊断脓毒症,期望能够给急诊或ICU的快速诊断提供依据。

防止脏器功能损伤 恢复容量平衡是关键

脓毒症事实上是随着对感染的认识,特别是人体对感染的反应而逐步发展。感染从局部到全身、从轻到重是连续过程。感染的病理生理学无外乎感染局部反应和全身反应。感染局部反应为红肿热痛、功能障碍等;全身反应包括发热、白细胞变化等。

其他炎症指标还包括降钙素原和C反应蛋白等的变化,以及SIRS和代偿性抗炎反应综合征等。这些对抗外来病原体以及毒素的反应,如果表达过度,则可能进一步造成器官损害。

感染或脓毒症对于循环功能的影响主要引起两方面变化:一方面是广泛的血管扩张,引起人体血管容积扩大;另一方面是多方面原因导致的血液容量的相对或绝对降低。二者的变化造成机体血管容积与血液容量的严重不匹配,使外周组织灌注减少,氧供降低。

此外,感染或脓毒症也可造成心肌损伤,引起心肌收缩力降低,进一步加重循环功能障碍。但早期或中期的严重感染或脓毒症患者的观测重点是容积和容量的变化。因此,及时判断患者容积和容量水平是判断感染或脓毒症患者病情轻重的关键,而快速、及时恢复容量平衡也是保证器官灌注、防止脏器功能损伤的重要环节。

共识要点

共识引入国家早期预警评分

共识明确提示,诊断脓毒症依然沿用国际通用标准,即感染+SOFA2”。但结合急诊科临床工作特点,在病情判断上,引入在急诊科更加实用的“国家早期预警评分(NEWS)”。

当患者到达医院急诊科时,很多情况是经验判断和有限的客观检查,即使患者有明确发热及白细胞变化,感染也可能只能“怀疑”。但是,急诊患者的病情轻重是可客观评估的,而NEWS是较实用的方法之一。依据评估手段,可实现“降阶梯思维”。

相比qSOFA,NEWS评分对急诊患者的病情判断(而不是器官功能评估)更加科学、可行、可信。针对急诊“四级、三区”流程设计,采用NEWS评分有助于急诊医生及时判断感染患者需抢救、留观还是居家治疗。对于不同NEWS评分的患者,共识提出了再评估时间,给基层医生时限上的限定。

乳酸对于脓毒症诊断尤为重要

共识强调了乳酸在脓毒症诊断和治疗判断上的重要性。一方面,乳酸是组织无氧酵解的产物,在排除其他原因造成乳酸升高的前提下,乳酸升高可明确定义为组织灌注不足;另一方面,在复苏液体选择时,有些液体含有乳酸成分,是否对疗效整体判断上造成干扰有待分析研究。

液体复苏至关重要 同时需采取综合治疗手段

在液体选择上,共识明确提出“先晶体、后胶体;晶体重点快速恢复容量,胶体重点维持血管内容量”的观念。

血液制品只用于血液成分缺失的补充,而白蛋白只在存在低蛋白血症时考虑使用,符合“丢什么,补什么”原则,也符合节省医疗资源的原则。

在晶体液的选择上,共识提出,接近细胞外液成分的液体对患者最有利,要最大可能保持内环境的稳定,可从新一代醋酸林格氏液到生理盐水进行降阶梯选择。既保证患者治疗的及时性,也最大限度减少副作用。

对于胶体液的分析强调了其使用的重要性、时机以及副作用。共识强调,液体复苏不是脓毒症治疗的全部,要结合血管活性药物以及及时正确的抗感染和支持治疗等综合手段。同时也提出了液体复苏的目标,包括qSOFA、NEWS以及乳酸水平等。

发表评论

最新评论

-

07-152025

冠脉大血管通了≠心肌活了!通心络及时解决冠心病“微循环障碍”难题

-

07-072025

减少血友病患者多种类型出血事件有新策略

-

07-052025

卒中急救有新选择!打造中国急性缺血性卒中溶栓治疗新标准

-

newCSD 2025|皮肤科中青年医生实战能力提升项目总决赛收官

2025-07-03

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06