以史为鉴 “新冠”不“新”

用唯物史观看待历次传染病的发生,转归结局以及思考

在人类历史的长河中,各种传染病多次席卷世界不同地域,在威胁人类健康和生命的同时,对文明发展、历史更迭也产生着深远的影响。时下,新冠肺炎疫情在中国暴发,给整个国家和社会带来严峻的挑战。回顾世界历史上历次重大的疫情流行和暴发,总结这些事件的传染病学特征及其影响,对于我们正确认识传染病,预防并提早发现传染病的流行,进而最终战胜传染病,具有重要的提示作用和借鉴价值。

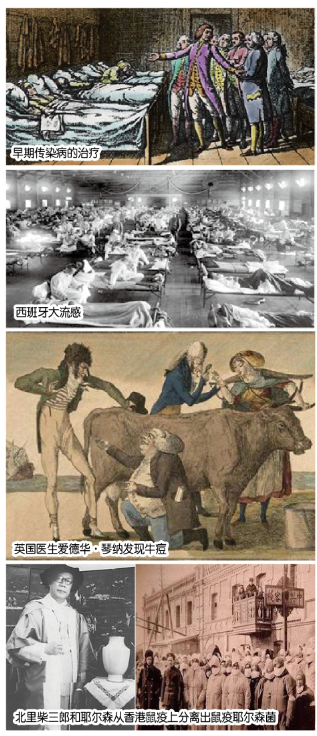

天花:最早被消灭的人类传染病

最早有纪录的天花发作是在古埃及,公元前1156年去世的埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上就有被疑为是天花皮疹的迹象。1520年,西班牙人的入侵给墨西哥阿兹特克帝国带来了天花,造成了300余万人的死亡,在此后50年里,墨西哥因为天花又丧失了2 000万人,这场灾难使得阿兹克特帝国从此消失。直至18世纪70年代,英国医生爱德华·詹纳发现了牛痘,人类自此终于能够抵御天花病毒。1980年5月世界卫生组织宣布人类成功消灭天花,天花成为最早被彻底消灭的人类传染病。

鼠疫:肆虐欧洲300年 死亡人数近两亿

历史上首次鼠疫大流行起源于中东,流行中心在近东地中海沿岸。公元542年经埃及南部塞得港沿陆海商路传至北非、欧洲,几乎殃及当时所有著名国家。这次流行疫情持续了五六十年,死亡总数近一亿人,导致了东罗马帝国的衰落。

而公元12世纪到15世纪,欧洲历史上最具毁灭性的腺鼠疫暴发,造成了2 500万人的死亡。这场被称做“黑死病”的瘟疫造成了欧洲地区社会秩序的动荡不安,人民生活水平的恶化,经济紊乱,物价上涨,很大程度上影响了欧洲社会的发展和进步。直到1832年,北里柴三郎和耶尔森从香港鼠疫患者身上分离出鼠疫耶尔森菌,人们才开始对鼠疫有了认识,找到了有效的防治手段。1910年,我国东北地区鼠疫大流行,黑龙江、吉林各死亡2万多人。这次鼠疫大流行,幸有海外归来学者伍连德危难受命,使这次大疫情在短短4个月内即宣告控制,同时也让世界了解中国现代医学,争得科学开化声誉。

霍乱:最令人害怕的19世纪世界病

在世界范围内霍乱共有7次大流行的记录。第一次发生于1817年,随后的几次爆发均发生在19世纪,被称为“最令人害怕的19世纪世界病”。霍乱导致的死亡人数没有确切的数字,但仅仅印度在100年间就死亡3 800万人,欧洲则仅在1831年里就死亡90万人。随着英国医生约翰·斯诺追查到了伦敦霍乱爆发的根源,疫情得以平息,由此证实了水源为霍乱途径之一。在之后的研究中也逐步发现了霍乱弧菌,并了解了霍乱的发病机制,至此该疾病得到了全面控制。

流感:历史上造成死亡人数最多的传染病

流行性感冒简称流感,是由流感病毒所引起的急性呼吸道传染病。它具有起病急、传播快、常引起流行,甚至世界性大流行等特点,是历史上造成死亡人数最多的传染病。

据世卫组织流感监测网提供的信息证实,20世纪有4次波及全球的流感大流行,每次都导致数百万以上的人员死亡。这其中,1918年爆发“西班牙流感”迅速地从欧洲传播至全世界,夺去了近4 000万人的生命。“西班牙流感”病原为H1N1病毒,最早出现在鸟类中。该病毒与前些年在我国流行的H5N1型禽流感病毒极为相似,呈球形且核心致密,属于RNA病毒,由于RNA结构不稳定,因此流感病毒的变异速度较快。这次疫情的暴发在美国到达了巅峰,使近1/4的美国人得了流感,导致50多万人死亡,几乎一半的死者是年轻人,以至于当时美国人平均寿命减少十岁。为了应对这次疫情,美国地方政府严禁外来人口流入,严禁握手,每次葬礼举行时间严格要求控制在15分钟等措施。

除了上述世界范围内传染病的流行事件,包括像黄热病,AIDS,疟疾,斑疹伤寒以及近年来在发生的埃博拉病毒、SARS、MERS以及人禽流行性感冒都对人们带来了重大影响,但是人类采取各种防治措施,最终控制了每一次疫情。

有效预防 科学诊治

对于传染源的早期发现和及时管控是传染病预防工作的第一步。大多数传染病在发病早期传染性最强,因此发现越早,就越能迅速采取有效措施消除疫源。同时,对患者的及时诊断,可使患者得到早期隔离、早期治疗,有效地防止疫情进一步扩大。

从历次传染病暴发来看,尤其在疫情暴发期间,在特效的药物和疫苗发现和生产之前,隔离是最主要也是最有效的防治措施。

有效的传染病治疗不仅可以促进患者康复,还利于控制传染源,防止疫情进一步传播。对于本次新冠肺炎疫情的治疗,我国专家提出采用“四抗二平衡”的救治策略。所谓“四抗”,第一是抗病毒,第二是抗休克,第三是抗低氧血症,第四是抗继发感染,早期用抗病毒治疗,到后面一旦有继发感染的时候再用抗生素。“二平衡”是指维持水电解质、酸碱平衡以及维持微生态平衡。该策略对于新冠危重症患者非常有效,一定程度上控制了疫情的蔓延和发展。

在治疗中,我们要时刻考虑体内病原体和药物的相互作用以及药物和机体的相互作用,并使之达到平衡状态,从而在达到治愈目的的同时,减少治疗并发症的产生,最大程度减轻对人体的危害。

防止不良因素出现促使传染病防控前移

在常规疾病预防理论的基础上,应采取措施,防止可能引发公共卫生事件的各种不良因素的出现。这里“各种不良因素”包括生物学或自然生态环境的危险因素,也包括与经济、社会、政策及行为等有关的不利国民健康的因素,是预防传染病发生的第一道关口。

人类的一些行为破坏了原有的自然生态平衡,直接影响了传染病的动态变化。人们已经认识到传染病并非纯粹的生物性疾病,生态平衡的破坏可直接或间接影响着传染病的流行过程。生态平衡的破坏一方面可直接导致野生动物的病原体传播至人类,另一方面也会促进病原体在致病性、抗原性、传播途径和感染宿主的类型等方面发生改变,导致一些病原体跨越物种屏障而感染人类。此次疫情,华南海鲜市场事件又给人类上了沉重的一课,我们为此付出了巨大的代价。通过传染病的生态预防,建立一种有节制的、可持续的、和平共处的人与自然环境的关系,保持自然界生态平衡,杜绝或减少因生态环境破坏导致动物病原体向人类转移,从源头上制止传染病的发生。

构建传染病知识教育体系提高人群防控意识

当前的社会制度、经济生活、文化水平、风俗习惯和医疗卫生条件等,对传染病的流行过程有决定性的影响。其中,对于传染病预防知识的教育普及,培养公民良好的卫生意识、卫生习惯和应对突发传染病的能力对于传染病的防治有着重要的意义。

人类对于事物的认知可分成三个层次:无知、一知半解和熟知。在未知事物面前,“无知者无畏”,于是我们看到在疫情暴发时期,有走亲访友的、有不戴口罩四处活动的;相反,“一知半解者”表现为“恐慌”,于是我们看到在武汉封城时期向外“逃窜”的,听信各种消息购买大量医用产品的。恐慌带动传染源的四处奔走,无畏导致接触病原机会的增加,最终导致传染病大范围的流行和暴发。

疫情当前,各种媒体渠道都在普及相关的知识,进行科学宣教,但是仍然有一部分人以自我固有思维模式来应对传染病,在给自己带来苦果的同时,也殃及他人。我们建议有关部门,可以在学龄儿童中开展对传染病相关知识的普及,将相关内容写入课本,进而加强我国民众对于传染病的重视和预防措施的了解,从根本上提高我国传染病防治水平。

从历次传染病的发生发展以及转归中不难发现,此次疫情终究会得到解决。因此,我们不必恐慌,只要“坚定信心,同舟共济,科学防治,精准施策”,就一定能赢得这场防疫阻击战。而疫情过后,我们也应思考,该通过怎样的实际行动来预防或推迟下一次传染病的发生。疫情当前我们“全副武装、积极应对”,而疫情过去之后我们更应该“未雨绸缪,居安思危”。

发表评论

最新评论

-

new儿童不是成人缩小版,儿童哮喘需规范化以及个性化诊疗

2025-09-04 -

new南昌大学抚州医学院广东校友会年度会议暨迎新会在穗举办 母校领导莅临指导并开展后续访企(医)拓岗

2025-09-03 -

new警惕被“衰老”掩盖的前列腺疾病,守护男性晚年尊严

2025-09-02 -

new妇产科转型:从传统诊疗到全生命周期生育力保护

2025-08-29

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03