置入心脏器械者更需关注心理问题

心血管置入型电子器械(CIED)包括心脏起搏器、埋藏式心脏复律除颤器(ICD)和心脏再同步治疗(CRT)起搏器等,主要用于心动过缓、心动过速和心衰的治疗和监测。

由于术者及患者存在起搏器导线移位导致起搏失灵的过分担忧,传统的措施是起搏器术后患者卧床休息较长时间,卧床的不利影响也伴随而来,如皮肤褥疮、血栓形成、坠积性肺炎、肠蠕动减慢引起腹胀(甚至不全性肠梗阻)、腰酸背痛、失眠烦躁、体能下降、肩关节制动致关节粘连等。部分CIED围手术期患者存在焦虑、抑郁,明显影响睡眠及生活质量。

CIED围手术期给予患者包含运动康复在内的心脏康复治疗,可以减少卧床及活动减少带来的并发症、改善生活质量,改善焦虑及抑郁状况,既关注“心脏”本身,也要关注患者“心理”,双心同治,以期患者术后早日回归社会、重返工作岗位。

雷雨天避免户外活动 远离强磁场

围手术期患者教育包括:(1)置入起搏器前由医护人员为患者讲述起搏器基础知识,以及置入起搏器的必要性;(2)教育患者设别起搏器功能异常可能出现的体征与症状(如眩晕、视物模糊、缓脉等),如出现类似症状,建议及时到医院行心电图、动态心电图检查及起搏器程控;(3)患者及其家属均须了解起搏器术后的注意事项,远离强磁场、高压电,避免在雷雨天到户外活动。了解靠近电磁炉(<60 cm)、电锯(<30 cm)、大型音箱(<15 cm)、3瓦以上的对讲机(<30 cm)时对起搏器有影响;(4)避免用手触摸置人的起搏器、避免抓破起搏器周围的皮肤,以免引起局部皮肤破溃、感染及起搏器扭摆综合征。

围手术期日常活动指导建议,宜进食高维生素、高蛋白质、粗纤维、易消化饮食,术前指导床上排便。术后卧床24 h,并限于平卧位或略向左侧卧位,下肢可做适当活动,锁骨下静脉穿刺处术后用盐袋压迫4~6 h,置入起搏器的同侧肩部制动防止电极移位,24 h后可取半卧位,并逐渐下床在室内轻度活动,同时指导患者作上肢及肩关节的适当活动。避免术侧肢体大幅度运动以免导线脱位。

关注患者心理状态

评估患者的基础疾病情况、身体一般状况、术前抗凝药的使用情况、根据经济承受能力及疾病相关情况与患者讨论确定拟安装的起搏器类型、特点等。同时评估患者的心理状态,可使用焦虑抑郁量表测评,评估患者是否存在焦虑、抑郁。了解患者对置入起搏器存在哪些疑虑,及时解答其对起搏器的各种顾虑。

重视基础疾病的二级预防

对于基础疾病的二级预防需要继续根据循证医学用药。对于围手术期抗凝及抗血小板药物的使用,2012年EHRA/HRS联合公布了关于CRT植入和随访建议和处理的专家共识。

患者的主观疲劳和症状作为试验终点之一

起搏器置人人体后,可采用运动负荷试验、动态心电图、遥控监测、电话传输心电图等方式进行动态检测。测定传感器、起搏器的工作状况,根据检测的结果,对起搏器进行体外程控,以保证能满足患者运动康复的需要和安全性。并可根据6 min步行试验的结果,对患者做出相应的运动处方。

对于ICD患者,运动试验可提供避免除颤仪不适当放电的注意事项,运动试验操作者必须了解置入设备是否设定了可变起搏程序以适应分级运动的心率增快,还必须了解ICD设定的除颤阈值。

为避免诱发心衰和心律失常,建议应用短持续时间(1~2 min每节段)和小运动负荷增量(≤1代谢当量MET)的运动方案。患者的主观疲劳和症状作为试验终点之一。

了解ICD心率阈值对医患双方都至关重要

术后早期(1~7 d),患者就可以开始做患侧上肢所有肌肉的等长收缩训练;术后2~4周可做一些不太剧烈的活动,如散步、家务,术后5~12周可做一些活动量稍大的活动,如园艺、钓鱼、购物、驾驶汽车等。应教会患者数心率,运动中心率不超过休息时心率 10~15次/min。自感劳累计分不应超过12分。老年患者如不合并其他严重的心脏病,活动量以不出现气促、胸闷、胸疼和下肢浮肿为度,也可以根据6 min步行速度的60%~80%指导患者有氧运动。装有起搏器一侧上肢应避免做用力过度或幅度过大的运动(如背、扛重物、打网球等)以免影响起搏器功能或电极脱落。

需要注意的是,患者和临床医师、运动治疗师都必须了解ICD心率阈值,超过此阈值将启动抗心动过速程序。

术后1周内起搏器程控1次

术后注意观察有无囊袋积血、血肿、感染、导线移位、起搏阈值升高、静脉血栓形成等并发症,心电监测,术后1周内起搏器程控一次,测定起搏感知、阈值、阻抗,必要时调整相应参数。

心理支持的必要性

建议和指导患者术后不能做过量的体力活动,避免术侧上肢的大幅度运动。要保持良好的生活规律,包括合理的膳食、戒烟、限酒、心理平衡、睡眠充足等。

起搏器置入术后患者常常伴有焦虑抑郁,临床可根据心理量表(广泛焦虑问卷7项量表及患者健康问卷9项等)判断患者是否存在焦虑抑郁情况。若存在,给予相应的心理支持,必要时给予药物治疗,中度以上焦虑抑郁者建议精神科会诊或转诊。对于这些患者来说心理治疗是非常有用的支持。

建议患者3个月内每月门诊随访1次。术后1周、1月、3月起搏器程控,此后每半年至1年程控1次,待接近起搏器限定年限时,要缩短随访时间,若患者自觉胸闷、心悸、头晕、黑朦、自测脉搏缓慢或出现呼吸困难、双下肢肿胀,应立即到医院就诊。出院时给予起搏器随访卡,标明起搏器型号、安装时间、起搏参数,主治医生通讯号码,以及再次检查的时间安排。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

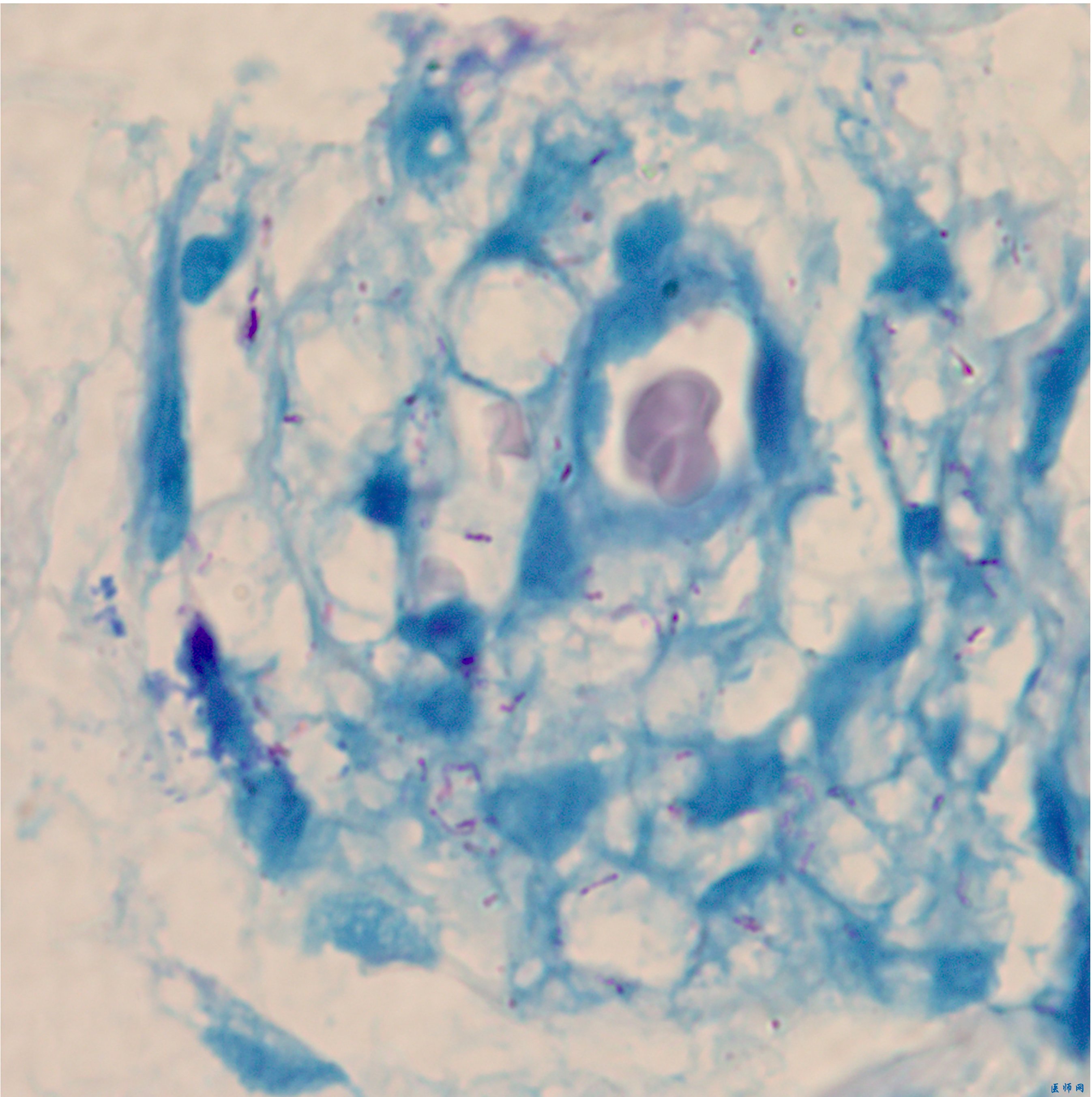

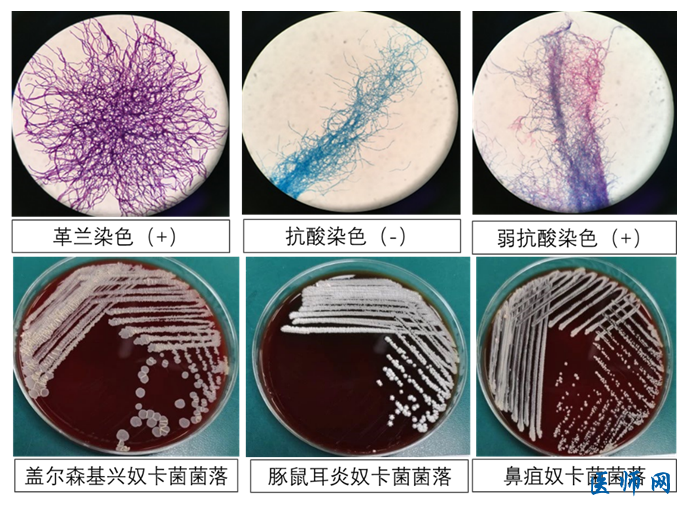

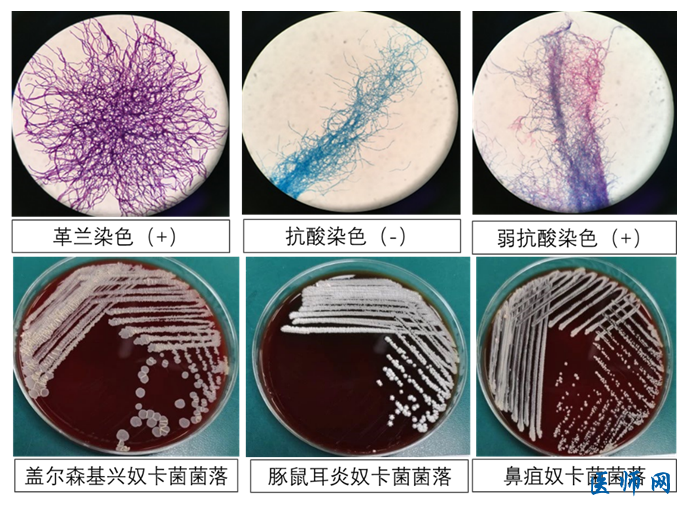

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

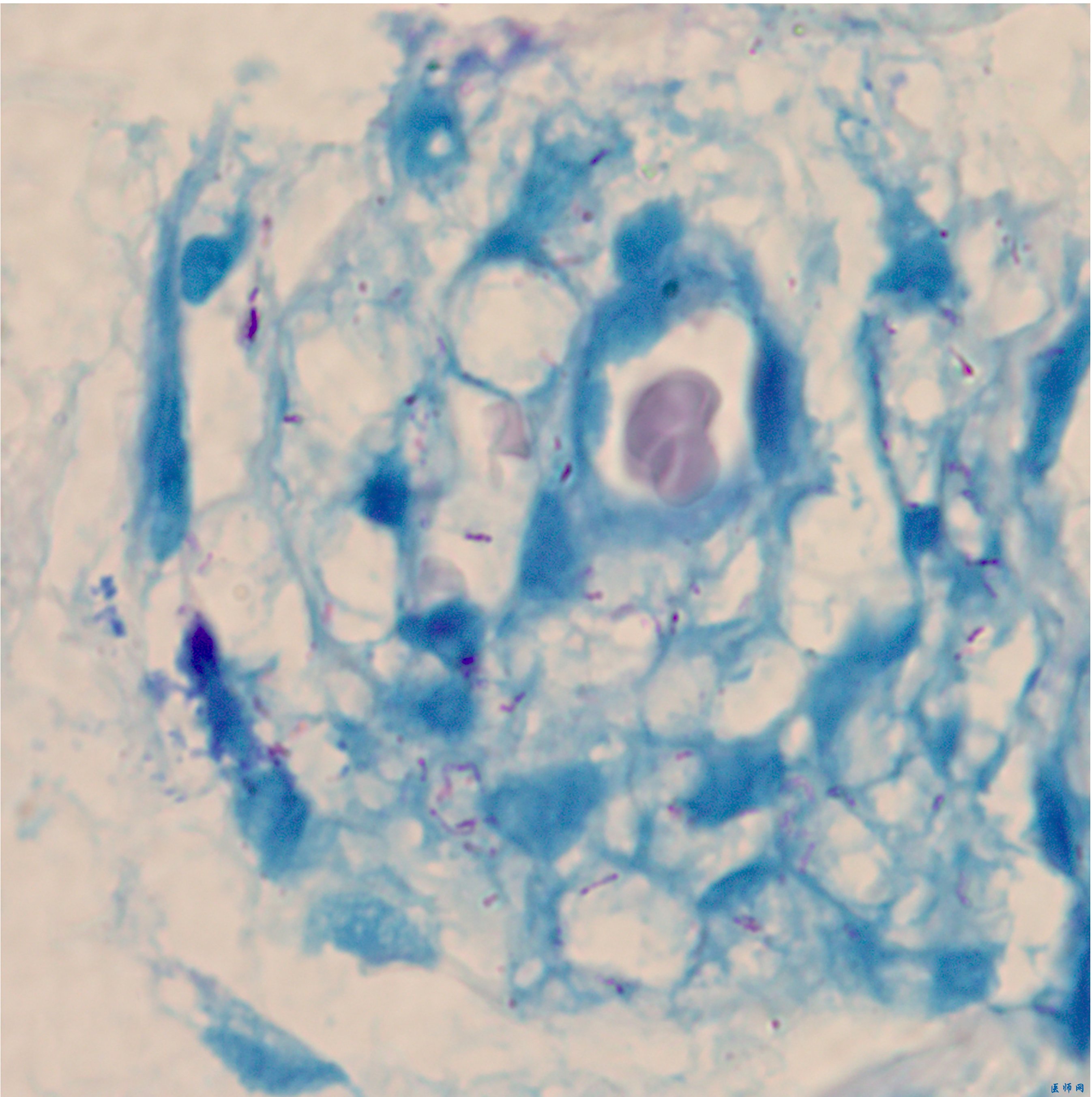

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14