识别及处置低血糖有“小窍门”

识别低血糖“窍门”

牢记标准 善问病史

糖尿病低血糖是指糖尿病患者在药物治疗过程中发生的血糖过低现象。对接受药物治疗的糖尿病患者,血糖水平≤3.9 mmol/L,就属低血糖范畴。因此,糖尿病患者来就诊时,医生询问病史时应多问一句话:“是否有心慌、出汗、饥饿感,夜里睡觉容易醒吗?”并询问是否测了血糖。

掌握分类 区别对待

低血糖根据临床表现与血糖指标可分为3类:(1)严重低血糖:需他人帮助,常有意识障碍,低血糖纠正后神经系统症状明显改善或消失。(2)症状性低血糖:血糖≤3.9 mmol/L,且有低血糖症状。(3)无症状性低血糖:血糖≤3.9 mmol/L,但无低血糖症状。此外,部分患者出现低血糖症状,但没有检测血糖(称可疑症状性低血糖)。

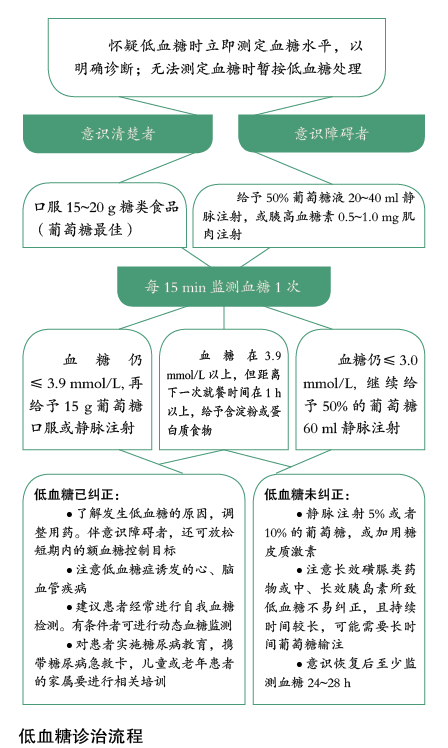

轻重缓急 程序莫错

糖尿病患者血糖≤3.9 mmol/L,即需要补充葡萄糖或含糖食物。严重低血糖需要根据患者的意识和血糖情况给予相应的治疗和监护。

知晓诱因 防患未然

低血糖发生的常见诱因包括降糖药物使用过多或不规范、进食时间改变、运动量增加、酒精摄入等。知晓诱因后,应防患未然。

预防小贴士

★ 降糖药物从小剂量开始,逐渐增加剂量;★ 定时定量进餐;★ 运动前适量补充碳水化合物;★ 避免空腹饮酒;★ 频发低血糖应及时就诊;★ 常备含糖的小食品,以备急用。

病例分析

患者女,71岁,退休教师。因“发现血糖升高12年,视矇3年,突发言语不清2 h”急诊入院。患者12年前空腹血糖9.7 mmol/L。行口服葡萄糖耐量试验(OGTT),空腹血糖8.4 mmol/L,餐后2 h血糖15.6 mmol/L。

曾使用消渴丸、二甲双胍等治疗,3年前出现视矇,就诊眼科行眼底检查提示糖尿病视网膜病变(增殖前期),开始使用混合重组人胰岛素注射液12 U,早晚餐前皮下注射联合阿卡波糖50 mg三餐时口服控制血糖,期间未规律控制饮食及运动。

近1年测空腹血糖11~14 mmol/L,自行用500/500混合重组人胰岛素注射液14 U,三餐前皮下注射联合阿卡波糖降糖,空腹血糖为4.7~9.5 mmol/L,时有饥饿感、出冷汗、头晕眼花,于运动中、中餐前及晚睡前出现,偶测血糖3.6 mmol/L,自服苏打饼干后症状可缓解,未予重视。入院前一天患者入睡前无不适,于凌晨2 : 00突发言语不清,烦躁不安,四肢无力,急呼120送我院急诊。

患者近1年体重增加3.5 kg。体温36.7℃,脉搏92次/min,呼吸22次/min,血压146/90 mmHg。

烦躁状态,答非所问,定向力丧失。双瞳孔等大正圆。口角无歪斜,伸舌居中。双肺、心、腹未见异常。各关节活动正常。双下肢无水肿。神经系统检查:颈软无抵抗。四肢肌力、肌张力正常;腱反射减弱,余生理反射存在,病理反射未引出。

急查随机血糖2.7 mmol/L,查头颅CT提示轻度脑萎缩。

立即静脉推注50%葡萄糖注射液40 ml,后予10%葡萄糖溶液静滴维持,15 min后复测血糖8.9 mmol/L。

患者逐渐意识清楚,对答切题,四肢活动自如。监测血糖升至11.0 mmol/L后停止输液,予患者进食,持续监测患者血糖24 h。收住内分泌代谢病科住院继续治疗。

病例特点

本例为老年2型糖尿病患者,病程12年,并发糖尿病视网膜病变,使用预混人胰岛素3针/d联合阿卡波糖,患者近期反复出现夜间出汗、饥饿感、头晕眼花,自服苏打饼干后症状可缓解,常于运动中和中餐前、晚睡前出现低血糖,查血糖≤3.6 mmol/L,已可诊断低血糖症;本次于夜间睡眠中发作,突发言语不清,四肢无力,测血糖2.7 mmol/L,给予葡萄糖后症状迅速消失,诊断2型糖尿病并低血糖症明确,因伴有神志改变属于严重低血糖症。

强化降糖治疗,促使血糖控制达标是减少及延缓糖尿病患者发生微血管及大血管并发症的重要举措;但在临床实践中发现,强化降糖治疗常伴随低血糖的发生,而严重的低血糖若不能被及时识别并得以处置常会危及生命。

有研究表明,糖尿病患者基线低血糖事件发生率为3.1次/人年,夜间和重度低血糖事件分别为0.9次/人年和0.3次/人年,低血糖增加患者住院率和死亡率。然而许多医疗机构和患者对低血糖发生的表现及危害并未重视,2013年中国健康教育中心对我国东、中、西部6省三级甲等医院就诊的639例糖尿病患者进行问卷调查,结果显示,患者对低血糖症回答正确率仅为18.9%。

由于低血糖的发生率高、危害性大且医疗机构和患者对低血糖认识不足,因此必须加强对低血糖的识别及处置能力的培训。

患者警示

警示1

对于糖尿病患者尤其是老年患者,临床医师除了要控制好患者的血糖外,还需要强调低血糖发生时的症状及如何自我抢救,并告知患者低血糖的危害,让患者予以足够的重视,同时要加强血糖的自我检测。

警示2

临床医师必须知晓常见的致低血糖主要因素,即胰岛素相关性低血糖,常见原因为患者未能按时进餐、所应用的胰岛素类型不对、胰岛素应用剂量问题。

预混胰岛素包括预混人胰岛素和预混胰岛素类似物。

警示3

早期识别低血糖:该患者系老年人,突发意识障碍在临床上容易被误诊为急性脑血管意外。低血糖临床表现多样,交感神经兴奋症状和中枢神经症状可不典型,临床上可表现为行为怪异、精神症状等,也可表现无先兆症状的低血糖昏迷。

警示4

本例患者发作时出现意识障碍,急诊医师迅速检测明确低血糖后立即静脉推注和滴注葡萄糖,患者意识清醒,随后复测血糖回升。

值得注意的是,患者同时服用阿卡波糖,由于其抑制葡萄糖苷酶从而抑制多糖类食物吸收,在进行低血糖急救时,不应给予口服碳水化合物,而应给予静脉葡萄糖纠正低血糖。

警示5

强调血糖达标分层管理:个性化治疗首先要设置个体化目标。

“2013中国成人住院患者高血糖管理目标专家共识”推荐,对低血糖高危人群,反复出现低血糖症、血糖波动较大、严重肝肾功能不全或病程较长(>15年)的糖尿病患者,血糖管理最重要目标是避免低血糖症的发生。

要想避免低血糖症的发生,使糖化血红蛋白控制在7%~9%为最佳。另外,血糖用宽松目标,空腹血糖8~10 mmol/L,餐后2 h血糖水平8~12 mmol/L,甚至最高血糖可放宽至13.9 mmol/L。

发表评论

最新评论

-

new血液病患儿“保命”与“保生育”双赢 | “六·一儿童节”专辑

2025-06-03 -

new甲型H1N1流感重症肺炎患者的“生命逆袭”

2025-02-09 -

new58岁甲流重症患者的惊心一战

2025-02-07 -

new“甲流风暴”中的生命曙光:80岁高危患者的救治启示

2025-02-06

-

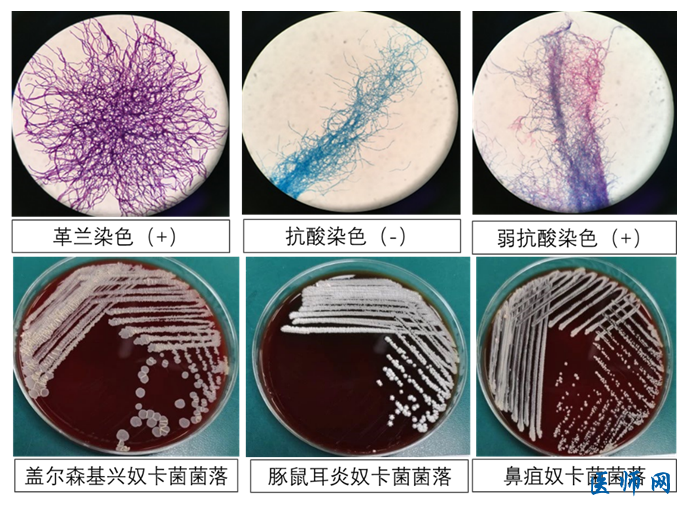

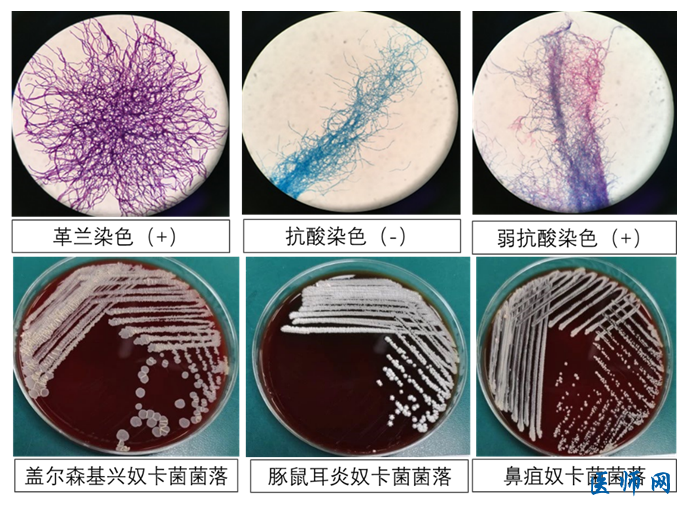

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

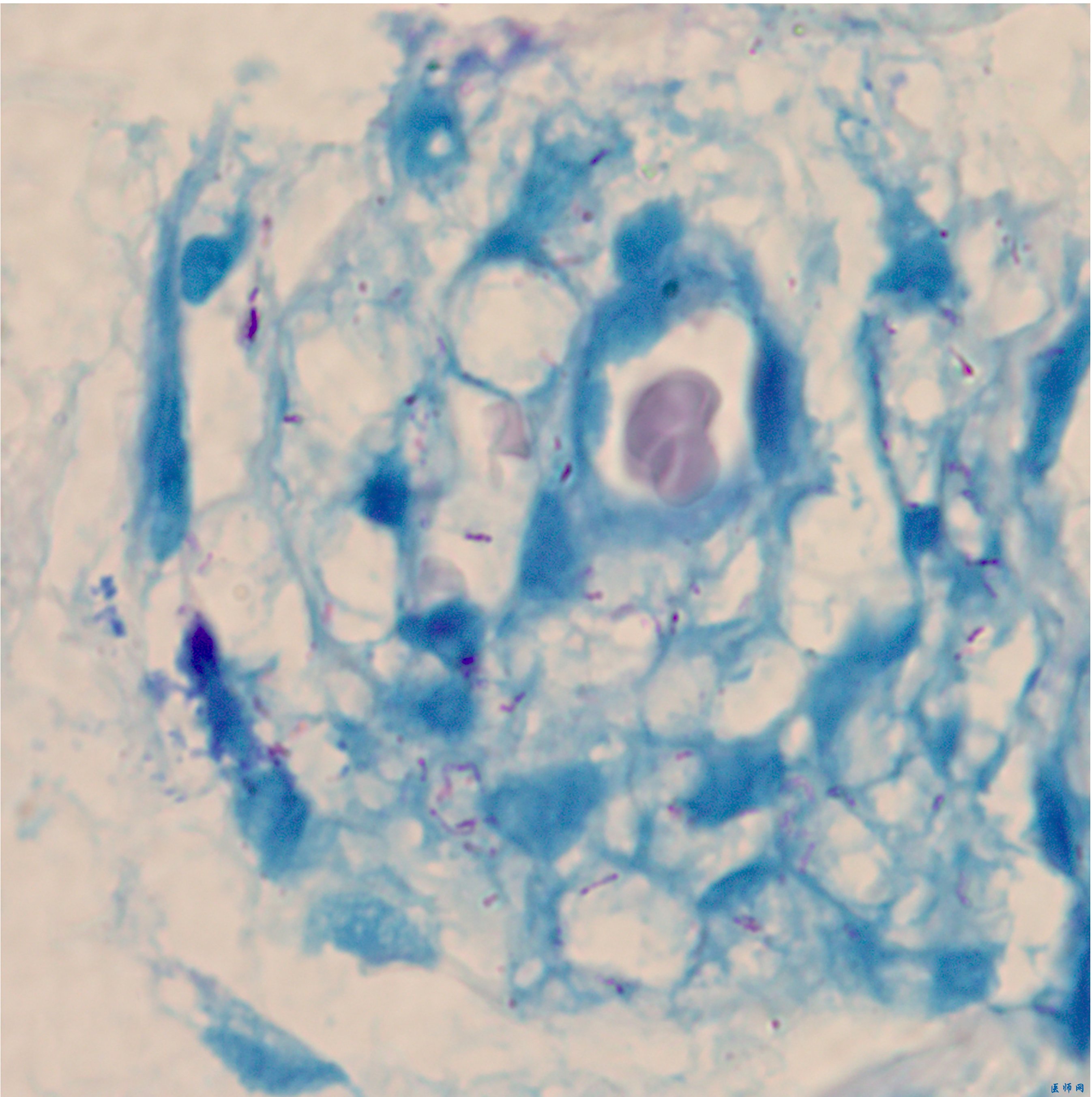

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

多学科共话下呼吸道感染优化诊治

2017-11-23

-

支原体肺炎诊治面临四大困难

2019-12-16 -

关于氯化钾注射液用药三问三答

2021-08-29 -

这次,口腔疱疹长到肺里了

2021-02-23 -

蛛丝马迹中找病原 目标性抗感染重拾八旬老妪健康梦

2021-06-21 -

麻风病仍有极个别散发病例存在 不可掉以轻心

2021-06-21 -

肾衰老人突发脑梗,多学科联合挽救急危患者

2021-06-13 -

中国专家首创消化内镜学 新术语“Endoscopology”

2020-04-14