为什么东西方最优秀的学生都送去学医了?丨“既是医者 也是师者”第40个教师节特别策划①

大多数教学医院的医生都有着两重身份,他们既是“医者”,也是“师者”。不仅要救死扶伤、潜心钻研,还要教书育人,将最前沿的医学知识和临床经验传授给青年医生,传递医者对于生命的敬畏与责任。值此第40个教师节来临之际,《医师报》特别策划“既是医者 也是师者”系列专题报道,邀请各专科医学教师谈谈如何做好医学教育,传递医学的深度和温度。

本期嘉宾:上海市第十人民医院泛血管病中心/高血压中心主任,科研处副处长 张毅教授

1

您心目中的医学教育是什么样的?

张毅教授:我认为医学教育首先必须是有温度的。一个好的医学老师会把他对生命的尊重和对患者的共情用某种方式传递给下一代医生。这可能是在一次危重抢救时的当担,可能是在一次家属谈话中的语气,也可能是在一次重大手术过程中的坚持与不懈。

除此之外,医学教育也是充满挑战的,既需要培养医学生扎实的医学理论知识,具备科学精神;又需要培养其强大的动手能力,和随机应变;还需要培养他们的情商,能灵活沟通,能处理各种复杂情况,能管理一支医疗团队。

这就是为什么,不管东西方教育,都把最优秀的学生送去学习医学。因为医学教育充满挑战,但是如果忘记了学医的初衷,没有善良做支撑,不把能够帮助别人作为快乐,学医是很难坚持下去的。就算有的人坚持下去了,但忘记了初心,往往容易走上歧途。

2

您求学、从医生涯,哪位老师、前辈给您留下了深刻印象,他的哪种精神给您带来了指导或影响?

张毅教授:我非常幸运,在读博士的时候,能够跟随瑞金医院的王继光教授,他是我的博士生导师。2009年,我博士一年级第一次随王继光老师出国做学术发言。那是我人生第一次出国,我记得是那年我们是去了意大利米兰的欧洲高血压年会。我精心准备了发言,但是在回答问题的环节,有一位欧洲的教授问的问题我因为他的口音和自己的紧张,我没有完全听懂,我就又汇报了一遍我的主要发现,把这个问题搪塞过去了。下台后,王老师没有批评我,但是他和我说了一个怎样“做学问”的故事。

他说,以前欧美的学者,做了毕生的学问,然后可能会受到类似欧洲高血压学会这样的学会邀请,请他来欧洲的某个国家开一次学术会议。这个学者可能会提前2周开始从美国坐船,然后在海上度过14天,到达这个城市,在全世界所有同行专家面前用投影的幻灯讲述15分钟左右的研究内容,然后回答2~3个问题,然后再做14天的轮船回去。虽然这些学者经历了1个月的长途跋涉,但是他们的内心有很满足感,因为他们在全世界该领域中最好的学者面前做了这个报告,展示了自己长时间的研究成果,得到了大家的认可。而且还有2~3个感兴趣的学者提出了问题,证明自己的研究非常有吸引力。

这就是过去的学者是如何“做学问”的故事。只有真正热爱,才会尽善尽美,做到最好,不留遗憾,这是一个学者应该有的态度。我听完之后,深深感到自责,之后在很多场合我都会分享这个故事,也在我的每一次研究和每一次报告中,尽量做到热爱与尽责。

还有一次,我和王继光老师讨论一篇文章的分析结果,我做了一张草图,非常粗糙的那种,里面有一个单词还拼写错了。王老师看了之后,也没有批评我,他又和我讲了一个故事。他说在早年他在阜外医院读硕士研究生的时候,师从刘力生教授,当时大家投稿英文文章还不能通过电子邮件,还需要把纸质版本打印出来,然后自己敲上钉子,邮寄到国外的杂志社。

他和我说,他投稿第一篇纸质英文文章的时候,光敲钉子敲了14遍。刘力生教授对钉子是否在正位,是一个还是两个,两个钉子的对齐程度,钉子距离页边和页顶的位置,都要求很高。因为,当国外的编辑拿到这份文稿的时候,不仅在看你研究的质量、论文的书写水平,还会看到这个小小的钉子是否规范、是否标准,而这些都可以体现出你这个研究团队的科学精神和学术水平。只有真正“做学问”的人,才能理解为什么这些细节都要做到如此的极致,因为这些学者也是这么成长起来的。后来,我很多次都拿这个故事来教育我自己的研究生,一丝不苟,热爱尽责,做好自己的学问。

我想王老师口中的“做学问”,其实就是现在我们常提到的“科学精神”,现在社会发展的太快了,再提这些的人可能更少了。这就是为什么我们现在的科研诚信的问题这么严重。其实,我觉得这非常重要,特别是在今时今日。

3

您觉得现在学生和以前的学生相比最大的不同是什么?您是如何因材施教的?

张毅教授:我觉得现在的学生思维很活跃,个人意识很强,不是像过去“画个饼”或者PUA一下就可以调动起来的。就像这届奥运会中中国健儿展现出来的那样,不像过去那种必须“苦大仇深”不惜代价的拼命才能为国家争得荣誉,相反,在他们这代人身上,我看到了一些我们所不熟悉的“松弛感”。因为热爱所以义无反顾,充分发挥自己的才华,做自己想做的,而不是你指挥他做的。这可能是他们这代人在成长过程中,受到了优良的教育,并且有了一种“大国气质”,这是我们这代人学不到的。

认识到了这一点,我就不去PUSH或者说教了。我只是装作无心的带领他们真正进入到这个领域,让他们看看我们是怎么查房的,怎么做手术的,怎么做研究的,怎么去国际会议上汇报成果的;告诉他们这个领域的天花板在哪儿,有什么是没有解决的;我们在做的能为人类知识的边界贡献点什么,能为未来的诊疗进步带来点什么。并且充分尊重他们的习惯、他们的思维,少一点批判,多一点建议。这些00后90后学生,在真正进入到一个领域之后,结合他们的兴趣和快速的学习能力,往往能取得让我惊讶的成果。这是我在他们这代人中看到的中国充满前景的未来。

4

新兴技术发展下,您对未来医学教育有哪些畅想?

张毅教授:首先,我不认为人工智能或者物联网等技术能代替传统医学,虽然我自己是一个思维很开放的数字主义者,但是我觉得医学教育,就像我第一个问题说的那样,是充满温度的。共情、同情、善良和帮助,这些能力和习惯很难通过冰冷的机器和人工智能传递给下一代医生。

但是,在医学知识的梳理与学习,手术和技术的模拟与操作,甚至是谈话技巧和领导力提升,未来的AR或者人工智能可以给医学生更多的帮助。但是,在人工智能拥有人性之前(也许永远也到不了那个奇点),我并不认为人工智能能够代替一个医生对下一代医生的教育。这就像我不认为人工智能医生能代替我们医生一样,这可能是最后被突破的领域。

发表评论

最新评论

-

09-192025

山西护士耿洁:用专业与温情托起生命之光

-

09-192025

群众“追星”樊医生——“三县”交界的中西医守护者

-

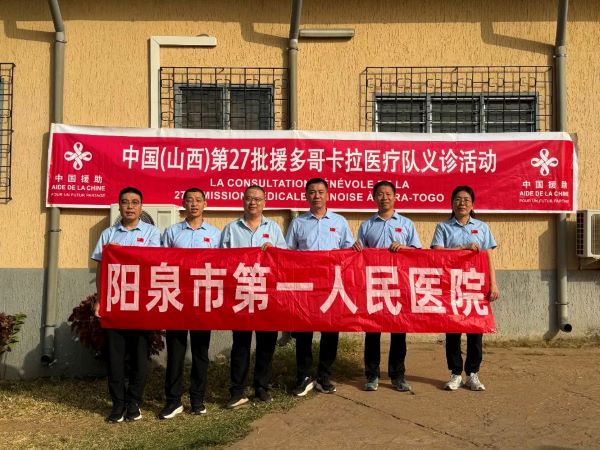

new医者无疆 博爱永续——记中国(山西)第27批援多哥卡拉医疗队

2025-08-18 -

new陕西|驻扎生病的第一站:基层超声医生的左·右人间

2025-08-18

-

医学人文学科独立建制“是时候了”

2024-11-12

-

医学人文学科独立建制“是时候了”

2024-11-12 -

当化疗遇上“话疗”

2024-11-26 -

在陪伴恩师最后的日子里 —— 夏穗生先生逝世 5周年祭

2024-03-26 -

夏景林教授:培养有温度善创新的医者丨“既是医者 也是师者”第40个教师节特别策划

2024-09-09 -

为什么东西方最优秀的学生都送去学医了?丨“既是医者 也是师者”第40个教师节特别策划①

2024-09-09 -

医学教育要让学生直面病人的痛苦和生命的脆弱丨“既是医者 也是师者”第40个教师节特别策划

2024-09-09 -

当医生成为患者家属

2025-04-08