专家心声 | 郑劲平教授专访:小气道功能检测的标准化挑战与未来方向

《医师报》:SAD在慢阻肺的发生和进展中起到什么作用?

郑教授:近年来,SAD被广泛认为是慢阻肺的重要特征之一,其患病率随着慢阻肺严重程度升高而增加,说明SAD会随疾病进展不断恶化1。一项中国的7年随访研究显示,单纯SAD患者中只有少部分最终进展为明确慢阻肺,而相当比例可在戒烟等干预后长期稳定或逆转。提示SAD需密切监测和早期干预,以延缓慢阻肺的发生进程2。

此外,SAD对慢阻肺的进程也具有决定性影响。随着小气道受损持续进展,通气不均一和气体陷闭逐渐加重,最终导致大气道气流受限和肺气肿等不可逆改变。疾病自然进展模型显示,大多数慢阻肺患者都是先经历小气道损伤和肺实质轻度破坏,随后才逐渐出现大气道功能下降和典型慢阻肺表现。因此,如果能在“SAD阶段”识别患者并干预,延缓或阻止其进展,对于这些处于慢阻肺发生前期的患者将具有重要意义3。

《医师报》:现行的慢阻肺诊断标准是否存在局限性?

郑教授:当前慢阻肺的诊断主要依赖于肺功能检查,即吸入支气管扩张剂后FEV₁/FVC < 0.70被视为存在持续气流受限的“金标准”指标4。但由于SAD在慢阻肺早期即可发生,可在无症状及肺功能正常的情况下进展多年,传统肺功能检查往往难以及时识别这类病变。研究指出,只有当约75%的小气道被破坏后,大气道相关的肺功能检查指标如FEV₁/FVC才会出现显著异常3。

在我们近期的研究中发现,即使FEV₁/FVC正常,仍有3.6%–4.5%的受试者出现小气道功能下降,而6.8%–7.0%的受试者尽管FEV₁正常,但FEF25%–75%(最大呼气中期流量)、FEF50%、FEF75%(用力呼出50%及75%肺活量时的瞬时呼气流量)受损5。这些结果表明,仅依赖FEV₁/FVC进行慢阻肺诊断可能存在局限性,特别是小气道病变已经发生但尚未引起显著大气道功能变化的患者。

总体而言,未来的慢阻肺评估体系应在现有标准的基础上,结合小气道功能检测(如FEF25%–75%、FEF50%、FEF75%)及影像学检查,以明确早期病变,弥补传统诊断方法的不足,实现更及时的干预5。

《医师报》:当前小气道功能检测的标准化存在哪些挑战?

郑教授:目前,小气道功能检测尚无公认的“金标准”6。

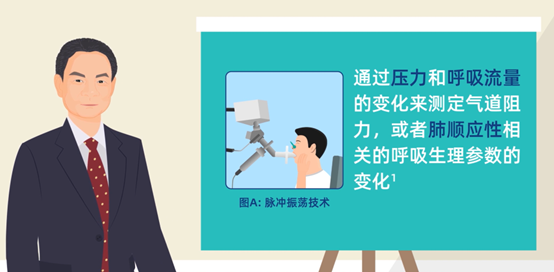

首先,小气道功能评估方法众多,如常规肺功能检查、脉冲振荡检查(IOS)、光学相干成像系统(OCT)、计算机断层扫描技术(CT)等7,但不同设备和方法间参数定义不一致,导致结果难以直接比较 6,8。

其次,各地区学术组织对小气道功能障碍的定义标准存在差异。我国指南认为,当FEF50%、FEF75%和FEF25%–75%3项指标中有2项<65%预计值,即可判断为SAD9。但由于FEF25%–75%易受到肺容积及流量容积环变化的影响,其重复性有待后续探索和验证10。

此外,设备的可及性也仍存在障碍。如脉冲振荡检查虽有较大应用潜力,但目前在基层医院开展尚不广泛,这在一定程度上限制了小气道功能评估在广泛人群中的应用9。

图片来源:郑劲平教授:脉冲振荡检测的临床意义与实践(上)https://mp.weixin.qq.com/s/u8ki5igLStjoHaPJ6f-lYA

《医师报》:针对中国人群建立独立的小气道功能参考值有何意义?

郑教授:一方面来看,大规模流行病学研究显示,SAD在一般人群中的总体患病率近50%11,即近半数成年人受SAD影响。作为世界第一人口大国,如此高的负担,明确支持了制定中国人群特有参考值的必要性。

另一方面,不同种族和地区人群的小气道功能存在明显差异。我们最新的研究发现,以往欧洲人群的预测公式往往不适用于亚洲人。用欧洲煤钢共同体(ECSC)1993年的参考值预测中国人群的小气道指标会出现明显偏差(Z值-0.7~-0.2,预测误差-23%~-4.5%)。全球肺功能倡议(GLI)2012提供了包括东亚人在内的参考方程,虽较ECSC更接近中国人实测值(Z值0.0~0.1,预测误差0.6%~3.2%),但仍不能完全反映中国人群的特异性。此外,我国幅员辽阔,南北地域环境差异也会影响肺功能参数,因此,基于中国人群建立独立的小气道功能参考值12,13,可以更准确地反映我国人群的小气道生理特征,避免种族及区域差异带来的误判。

《医师报》:有哪些新兴的小气道功能检测方法?

郑教授:近几年我们看到很多令人振奋的新技术涌现,用于评估小气道功能并辅助慢阻肺管理。特别是在影像学和人工智能方面。

光学相干断层扫描技术(OCT):OCT可准确评估直径小至2 mm的小气道,提供小气道壁各层的高分辨率结构图像,清晰识别上皮、黏膜下层、平滑肌和细胞外基质(ECM)等组织组成,除可用于检测小气道重塑外,还可辅助评估针对气道重塑的治疗效果。有研究发现,OCT测得的内腔面积、直径和壁面积等参数在评估健康吸烟者与早期慢阻肺患者的气道功能方面优于肺功能检查7,14,15。提示OCT在慢阻肺小气道结构评估、病变量化和重塑进展监测方面具有重要临床潜力。

图片来源:Ding M, et al. Chest. 2016;150(6):1281-1290.

超极化气体磁共振成像(MRI):超极化129Xe气体MRI在慢阻肺小气道功能评估中取得优化进展,研究显示,超极化129Xe气体MRI测得的通气缺损百分比(VDP)与FEV₁%预测值呈强负相关(r≈-0.80),与CT定量的肺气肿体积比例亦高度一致。更重要的是,其能够在吸烟者肺功能正常阶段检测到细微的小气道通气不均,这种敏感性使其可用于慢阻肺早期小气道病变的检测和分型16。

AI辅助参数响应映射(PRM):通过一种新的深度学习预测方式,使用生成式对抗网络(GAN)从单次吸气相CT预测呼气相CT,避免了传统PRM对双相CT的依赖,降低了辐射暴露和检查成本。该技术提高了SAD的早期检测能力(AUC最高达0.84),并可定量分析病变分布,在SAD与肺气肿的评估中表现出高相关性(r=0.64-0.97)17。

《医师报》:未来是否应推动结合小气道功能的慢阻肺分级体系?

郑教授:从指南和学术动向看,GOLD等国际权威已经开始为小气道“正名”。GOLD最新版定义中明确将细支气管病变列为慢阻肺的关键组成18,且近年来陆续提出几个与SAD密切相关的慢阻肺早期疾病状态的概念19,不难看出慢阻肺的诊疗范式正在从“大中取小”转变为“瞄准沉默区”。相信通过学术的不断探索和临床实践的共同努力,未来有望促进小气道功能纳入慢阻肺分级和管理体系的进程。

郑重声明:

发表评论

最新评论

-

new“别怕,还有我们呢”|张薇主任:有时是医生,常常是亲人,总是陪伴者

2025-09-15 -

new能清气朗,好“孕”关怀:生殖健康有好孕全国系列科普直播

2025-09-14 -

new“筷子笼里夹豆子”! 江苏东台这家卫生院的“微创革命”让农村患者更有“医靠”

2025-09-11 -

new专病精治,子宫内膜异位症中心的长期管理策略

2025-09-08

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03