多学科协作+中西医融合 破解失眠、抑郁慢病防治难题

医师报讯 近日,“慢病(络病)防治中国行暨2025年络病学术会”以线上+线下的形式同时在成都、西安和昆明举行。本次会议聚焦失眠、抑郁焦虑等慢性疾病的中西医融合诊疗与管理,汇聚了国内多学科领域的顶尖专家,通过专题讲座、病例分享、专家讨论等形式,深入探讨了相关领域的前沿进展与实践经验。

会议主席、四川大学华西医院唐向东教授指出,当前我国正处于经济转型期,这一阶段也是精神疾病(尤其是情绪类疾病)发病率较高的时期。随着疾病谱的变化,精神心理疾病的防治面临新的挑战,单纯依靠传统药物治疗已难以满足临床需求,亟需探索中西医融合、多学科协作的新模式。他强调,本次会议旨在为西医和中医同道搭建一个交流平台,共同探讨络病诊治与慢病管理的新策略,推动我国慢病防治事业的发展。

论坛主席、四川大学华西医院邱昌建教授提到,近年来,国家高度重视睡眠、情绪等精神心理问题,年初,国家卫生健康委决定于今年落地实施的为民服务“八件实事”中也要求:每个地市至少有一家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务。当前,如何通过中西医融合、多学科协作来解决失眠、抑郁、焦虑等心身障碍疾病,是临床面临的重要课题。

“临床实践是医学发展的基石。”论坛主席、西安交通大学第一附属医院马现仓教授希望,与会专家学者能够聚焦临床实际问题,通过病例分享和经验交流,探讨慢病管理的有效策略,从而推动中西医融合在临床中的应用,为患者提供更优质的医疗服务。

主旨报告集萃·睡眠障碍

失眠障碍诊疗现状及新进展

“睡眠对生长发育、疲劳恢复及重要器官功能维系具有重要意义,其生理学机制涉及恒定系统、昼夜节律系统和清醒系统,三者的平衡是维持正常睡眠的关键。”四川省人民医院李静教授指出,失眠障碍的诊断需满足睡眠质、量异常,日间功能损害及主观痛苦体验三个核心要素,并符合病程、症状、严重度及排除诊断等标准。

关于发病机制,李静教授介绍了生物学机制(三大生理系统失衡)、心理学机制(失眠的3P模型:易感因素、诱发因素、维持因素)以及高觉醒理论。其中,不良行为和认知等维持因素是慢性失眠发生的关键,这也凸显了失眠认知行为治疗的重要性。

“失眠障碍与焦虑、抑郁等精神科疾病及心血管疾病、代谢疾病等躯体疾病关系密切,可显著增加相关疾病的发病风险。治疗上,2023年版《中国成人失眠障碍诊疗指南》新增了中医治疗板块,体现了中西医融合的趋势。”李静教授重点介绍了中医治疗失眠的优势,她表示,相关循证研究结果证实,中药在治疗轻中度失眠障碍方面与西药疗效相当,且副作用更少。

报告中,李静教授分享了益肾养心安神片的研究进展:研究显示,益肾养心安神片通过对应激大鼠下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴调控以及促进脑组织中5-羟色胺(5-HT)合成,进而发挥镇静安神作用,适用于心血亏虚、肾清不足型失眠症患者。临床研究证实,该药可明显改善入睡困难、睡而易醒、睡眠时间短等问题,可增加睡眠时间,改善睡眠质量,延长深度睡眠;同时,可有效改善神疲、健忘、头晕、心悸、腰膝酸软等相关症状,在调理睡眠的同时也能养好身体,增强免疫力。

“失眠障碍涉及生物、心理和社会因素,治疗应采用综合策略,需多学科协作。”李静教授说,药物治疗中,中药有着疗效确切、副作用小、无依赖性等优势,且对于病情较重的患者,后期加用中药可减少西药的使用,利于患者减药、停药。

点评:

人的一生中有三分之一时间是在睡眠中度过的,但各种睡眠障碍问题越来越常见。随着人们对睡眠健康的需求日益增加,规范的睡眠医学专科医师和技术人才教育也迫在眉睫。重庆医科大学附属第一医院周新雨教授表示,2025年5月,人力资源和社会保障部发布公示,拟在“健康管理师”职业下增设“睡眠健康管理师”这一新工种,充分显示出国家对睡眠健康的关注。

主旨报告集萃·抑郁症

从指南看中西融合治疗抑郁症的临床价值

四川大学华西医院郭佳教授指出,目前,我国抑郁症发病率居高不下,《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书显示,中国抑郁症患者总数达9500万人,其中50%为学生,且存在识别率低、治疗率低、临床治愈率低、自杀风险高等特点,给临床治疗带来巨大挑战。

“西药治疗抑郁症存在起效慢、停药反应明显和因不良反应影响导致的依从性不足等问题。中西医结合可提高疗效,减少副作用。”郭佳教授表示,中医认为,抑郁症的发生与与情志不畅、脏腑功能失调密切相关,尤其与肝、心、脾等脏腑的功能失衡有关。初期以气滞为主,逐渐发展为痰湿内阻、脏腑气血阴阳亏虚等,属“郁证”范畴。相关指南共识也强调了中医辨证施治和个体化治疗的重要性——其治疗原则包括理气开郁、调畅气机、补气血等,常用方剂有半夏厚朴汤、甘麦大枣汤、逍遥散等,此外还有针灸、艾灸等外治法。

郭佳教授介绍,中药解郁除烦胶囊基于半夏厚朴汤和栀子厚朴汤加减加减化裁研发而成,在临床应用中展现出独特优势。该药具有解郁化痰,清热除烦的功效,适用于轻、中度抑郁症,症见情绪低落、心绪不宁、咽中如有异物、胸脘痞闷、食欲不振、易叹气、失眠多梦、头晕耳鸣、口苦咽干、大便秘结的患者。临床研究显示,西医常规治疗联合解郁除烦胶囊能有效改善抑郁、焦虑及吞咽如梗等症状,同时可减少抗抑郁药的不良反应。此外,动物行为学研究结果显示,该药可拮抗利血平所致脑组织中NA、5-HT含量降低,升高DA水平,提示其可能通过调节中枢神经中单胺类神经递质水平(NA、DA、5-HT)发挥抗抑郁作用。

“中西医融合治疗可提高整体疗效,减轻副作用,体现个体化治疗理念。”郭佳教授表示,临床实践中应重视中医辨证,轻中度抑郁症可采用中医为主、西医为辅的治疗方案,重度患者则以西医治疗为基础,结合中医辅助治疗,并关注患者的心理社会因素。

点评&总结:

“失眠、抑郁症等心身障碍疾病的治疗需兼顾生物、心理和社会因素。”邱昌建教授表示,多学科协作和中西医融合在慢病管理中具有重要价值,应充分发挥中医辨证施治和西医精准治疗的优势,为患者提供个体化的综合治疗方案。

在临床工作中,应尊重患者意愿,建立良好的医患同盟,充分发挥中西医结合的优势,针对不同患者制定个体化的治疗方案。马现仓教授表示,同时,要加强对青少年抑郁、失眠,伴OSAHS等特殊人群和疾病的关注,推动多学科协作,不断探索更有效的治疗策略。

结语:

“当前,我国精神心理疾病的发病率居高不下,疾病谱不断变化,给临床治疗带来新的挑战。单纯依靠传统药物治疗已难以满足需求,需结合心理治疗、中医药等多种手段,实现综合干预。广大精神心理科医师应解放思想,避免固执己见,根据患者的具体情况和治疗意愿,灵活选择治疗方案。”在会议总结中,唐向东教授的发言为精神医学未来的发展指明了方向。他强调:中西医融合在慢病防治中具有重要潜力,需加强相关研究和实践,推动传统医学与现代医学的有机结合。同时,要关注社会环境对疾病的影响,从大环境到小环境,全面了解患者的病情,提高治疗的针对性和有效性。

发表评论

最新评论

-

new毛一雷与 HBSN:十三年磨一剑,国际顶尖外科学术期刊的崛起之路

2025-09-16 -

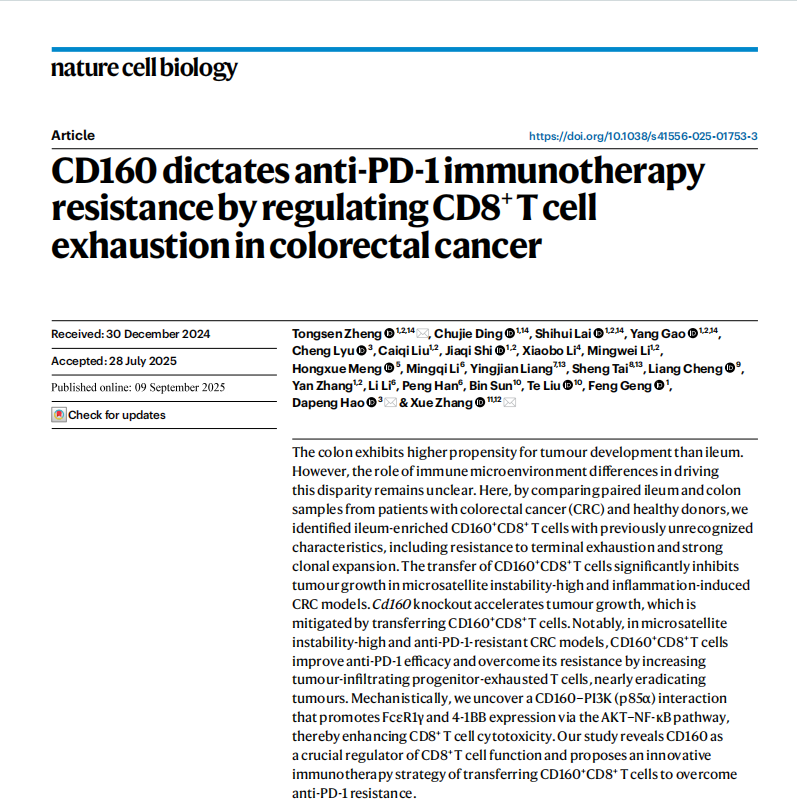

new解析结肠易感、回肠“无恙”之谜:我国专家锁定CD160分子靶点,补齐肿瘤免疫治疗缺口

2025-09-15 -

new第28届CSCO年会 |阿斯利康携手中国肿瘤领域变革诊疗迈向共同健康新时代

2025-09-12 -

new变应性鼻炎专病数据库暨益气通窍丸真实世界证据(RWE)项目全国启动会

2025-09-10

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28