中西医协同破局慢病防治 通络药物彰显临床价值

医师报讯 当前,心脑血管疾病、糖尿病等慢病呈现出高发病率、高致残率、高死亡率等特点,给个人、家庭、医疗体系乃至社会带来沉重负担。

近日,来自山东、山西两地各级医院的心脑血管、内分泌领域专家,就中医药在慢病防治中的重要作用展开探讨,交流络病理论成果转化在临床中的应用及发展。

助力冠心病二级预防 通心络获《指南》推荐

全球每年因动脉粥样硬化(AS)相关疾病死亡人数达2000万,相当于每1.6秒就有1人因此离世。山西省原平市第一人民医院心血管内科主任张栩表示,生活方式干预、定期监测及规范用药可有效延缓AS进展。

冠心病是AS相关疾病之一,二级预防是防止复发、改善患者长期预后的关键。山东省临沂市沂南县人民医院老年医学科主任卢东杰表示,然而,在临床实践中面临患者依从性差、危险因素控制不达标、微循环障碍未被充分干预、心理与社会支持缺位、高龄与共病管理复杂等痛点,患者反复发作的情况较为普遍。管理上应采用整合医学与个体化路径相结合的方式,在此方面,中医药有着独特优势。

“通心络核心作用机制在于改善微循环障碍、稳定易损斑块,与阿司匹林联用可降低血小板高反应性,解决24%的阿司匹林抵抗问题。”卢东杰表示,CTS-AMI研究显示,通心络使急性心梗患者30天主要心血管事件风险下降36%,持续用药1年,心源性死亡风险降低27%,再梗风险下降74%。

卢东杰介绍,《经皮冠状动脉介入治疗指南(2025)》推荐通心络用于治疗急性冠脉综合征, 尤其是做介入治疗的急性冠脉综合征患者,具有抗心肌缺血、改善无复流和再灌注损伤的作用(IIa, B-R);对于冠心病合并心衰患者,推荐对血压偏低者加用芪苈强心(IIa, B-R)。

多靶点作用显优势 破局心衰“四高”挑战

心衰作为心血管疾病发展的终末阶段,是全球性重大公共卫生问题。

“我国心衰管理面临患病率高、死亡率高、住院率高、住院费用高的‘四高’挑战。”山东省济宁市宁乡市人民医院大心血管内科主任李庆军表示,2021年,《ESC急慢性心力衰竭诊断和治疗指南》将“金三角”方案改为“新四联”,但遗憾的是,研究发现,已接受针对神经内分泌+代谢通路“四联治疗”的患者仍面临心衰加重和死亡的残余风险。

“对于西药无法达到目标剂量的慢性心衰患者,应调整药物剂量与种类;若仍无法耐受或效果不佳,可考虑更换药物种类或联合介入治疗、器械治疗和中医药治疗。”山东省济宁市泗水县人民医院心内科主任张瑾表示,联合中成药治疗优势有三:一是中成药往往具有多成分、多靶点的特点,可同时作用于多个病理环节,如芪芳强心胶囊既能强心、利尿、扩血管,又能抑制神经内分泌过度激活、抑制炎症反应,从整体上调节机体功能,改善患者症状和预后;二是减少西药副作用,提高患者的耐受性和依从性;三是可缓解患者心悸、气短、乏力等症状,提高运动耐量和生活质量。

“此外,芪苈强心对于心衰晚期,合并低血压、肾功能不全等合并症及其他系统疾病患者无明显禁忌证,且与其他西药结合使用时基本不受药效冲突的影响。”李庆军表示,医生可在指南指导的药物治疗(GDMT)基础上联用芪苈强心,共同发挥中西药作用。

张瑾表示,《慢性心力衰竭芪苈强心临床应用的专家共识》指出:对于HFrEF患者,推荐在GDMT基础上加用芪苈强心,以进一步改善心功能、心肌重构、提高运动耐力及生活质量,降低心衰再入院率及心血管死亡率(Ⅰ级推荐,A级证据);对于HFpEF患者,建议在GDMT基础上加用芪苈强心或单独使用芪苈强心,以提高运动耐力及生活质量,改善左室舒张功能。

直面卒中再灌注治疗难题 助力脑保护与微循环改善

“在急性缺血性脑卒中再灌注的临床治疗工作中,有几个关键问题需重点关注。”山东省济宁市曲阜市中医院脑病科主任李梦月表示,一是救治时间窗,很多患者因就诊太晚错过了最佳治疗时机;二是影像评估不够精准——基层医院大多没有CTP、MRI,仅靠普通CT很难准确找出还有挽救机会的脑组织,一些超时间窗但其实能治的患者可能被漏掉;三是术后并发症处理较棘手,血管再通后出血、脑水肿等并不少见,且每个患者的反应差异很大。治疗上尚无精准的标准,特殊人群的治疗方案亦不明确。

“即使在时间窗内接受治疗,仍有30%~40%患者存在血管再通失败、再通后再闭塞或神经功能无改善。”山东省济宁市鱼台县人民医院神经内科主任孙斌表示,再灌注损伤的核心是缺血后血流恢复引发的炎症风暴、氧化应激、细胞凋亡及血脑屏障破坏。

李梦月表示,临床上针对再灌注损伤和无效再通问题,应在多学科协作的基础上,从四方面着手应对:一是优化再灌注过程的精细化管理;二是谨慎使用抗血小板药物,三是在影像指导下进行个体化治疗;四是对再灌注损伤进行预防性干预。

“中成药在脑保护及微循环改善中的作用显著,其通过多靶点调节,在再灌注损伤防护和微循环改善中展现出独特优势。”山东省邹城市人民医院神经内科主任赵艳莉表示。

孙斌表示,例如,对于再灌注治疗后,部分患者因血管痉挛、侧支循环不足导致的“无效再通”,中成药可通过改善血管舒张功能、促进侧支循环形成,提高灌注效率;对于微血管“无复流”,中成药可通过保护微血管完整性、改善血液流变性,恢复微循环灌注。

“中西医结合具有协同增效的临床优势。”孙斌表示,在使用抗血小板、降压等西药基础上联用中成药,可减少西药剂量,降低胃肠道出血等不良反应风险,为患者带来了希望。

小血管病变隐藏大风险 全生命周期管理成关键

“研究发现,高达45%的痴呆症、25%的缺血性卒中和绝大多数出血性卒中都与脑小血管病(CSVD)有关,其但长期以来未得到足够重视。”赵艳莉表示,CSVD的核心病理为脑内小动脉硬化、血脑屏障破坏及慢性低灌注,这些因素共同导致白质病变(WMH)和腔隙灶的形成;其高危人群主要包括65岁以上老年人、高血压患者,以及CADASIL携带者等人群。可最终导致脑卒中、血管性痴呆、步态障碍等严重后果。

山东省德州市齐河县人民医院张春兆表示,CSVD主要通过影像学表现进行诊断,现有治疗以控制危险因素和对症支持为主,但无法逆转小血管病理损伤。

“可以说,CSVD治疗存在明显局限,一方面是降压矛盾——强化降压虽能延缓WMH进展,却可能加重低灌注,另一方面是抗血小板争议——双抗治疗会增加微出血风险,需在获益与出血风险间寻求平衡。”赵艳莉表示,未来诊疗主要聚焦两点:一是研发精准分型工具,结合影像与生物学指标实现早期诊断;二是探索内皮修复疗法及基因疗法等靶向治疗。

CSVD的防治需突破传统“卒中后干预”模式,转向“全生命周期管理”,尤其需加强对无症状高危人群的早期干预。张春兆说,“相信未来,随着病理机制研究的深入和精准医学技术的发展,有望实现从危险因素控制到病因治疗的跨越。”

应对糖尿病微血管病变 津利达发挥三重优势

近年来,中国糖尿病患病率不断上升,给社会和家庭带来沉重负担。

作为一种慢性代谢性疾病,糖尿病本身并不可怕,但长期血糖控制不佳引发的并发症可能造成不可逆的器官损伤,甚至威胁生命。这其中,糖尿病微血管病变是糖尿病的严重慢性并发症之一,主要涉及视网膜、肾脏、神经和心肌等组织。除可通过严格控血糖、血压、血脂及健康生活方式预防控制外,近年来,中成药越来越多被用于糖尿病微血管病变的治疗。

“作为络病理论指导下研发的创新中药,津力达颗粒在改善糖尿病微血管病变中具备三重优势:一是多靶点作用机制,其可调节糖脂代谢、抗氧化应激,且具有抗炎作用;二是可改善血液微循环,具有降低血液黏稠度、扩张微血管的作用;三是保护血管内皮细胞,具有促进内皮细胞增殖和修复、抑制内皮细胞凋亡的作用。”

山东省邹城市人民医院内分泌科副主任刘杰表示,与一些化药相比,津力达颗粒不良反应相对较少。对于需长期服药的糖尿病患者来说,相对安全的药物可以减少因药物不良反应带来的额外风险,提高患者的用药依从性。此外,津力达颗粒可以与常规的降糖药物联合使用,不仅可以增强降糖效果,还能在改善糖尿病微血管病变方面发挥协同作用,提高治疗的有效性和安全性。

结语

西医精准靶向控急症,中医整体调治固根本。二者协同可突破单一治疗的局限,为患者带来更好预后,是破解慢病防治难题的关键路径。正如张栩所说:中西医结合在慢病管理中已展现出了广阔的前景。未来,应加强中西医协同诊疗体系建设,通过优势互补为慢病患者提供更全面的解决方案。

发表评论

最新评论

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

new守住脚下安全:农村老年人防跌倒有了“中国方案”

2025-08-26 -

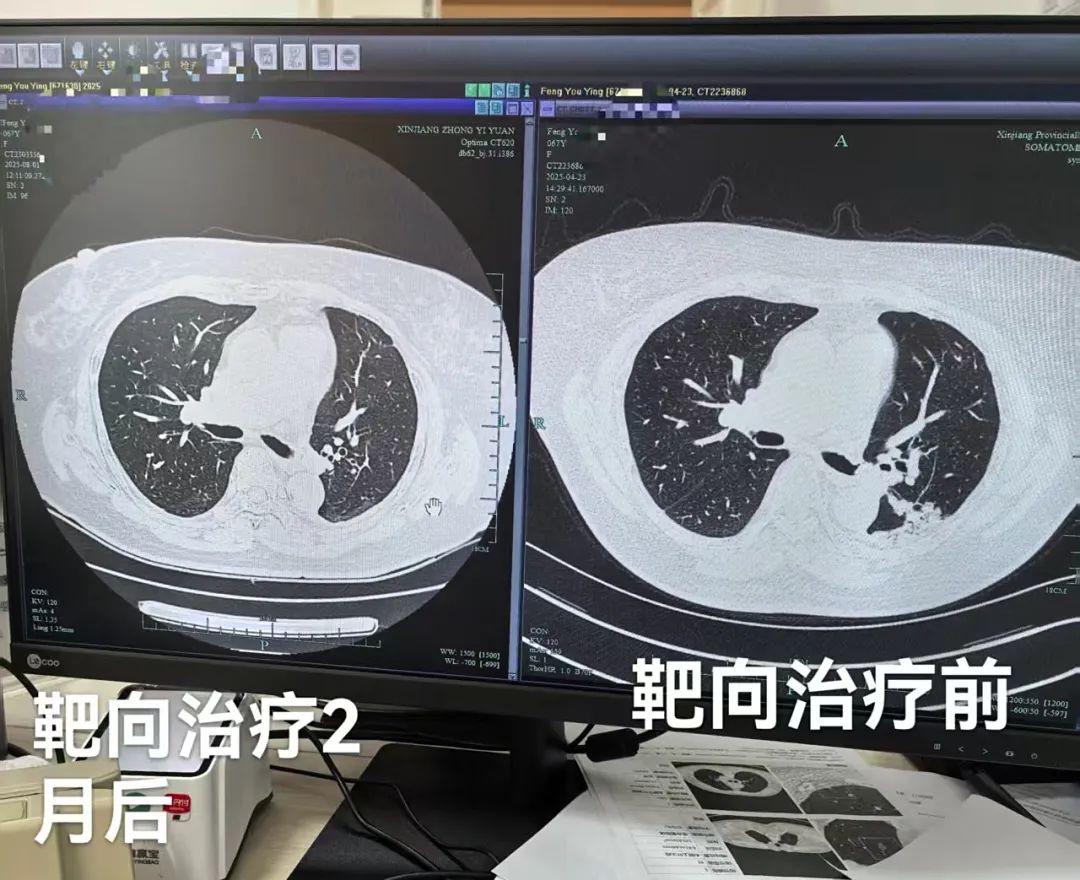

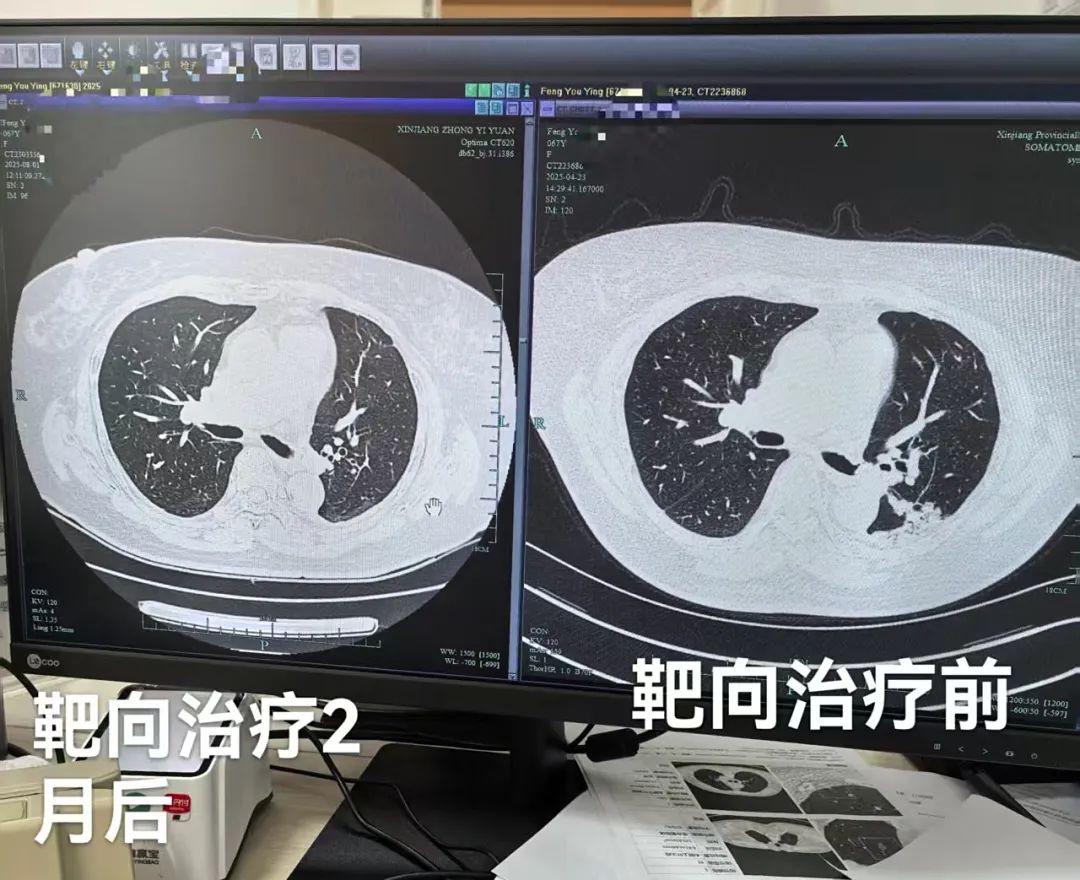

new朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

肺癌的治疗不是“一锤子买卖”,而是一场“持久战”。

2025-08-26 -

08-252025

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

-

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25 -

中西协同发力心脑血管病防治 通络药物成为临床重要选择

2025-08-25 -

中西医协同破局慢病防治 通络药物彰显临床价值

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28