中西协同发力心脑血管病防治 通络药物成为临床重要选择

医师报讯 心脑血管疾病是我国居民的第一位死亡原因!

近年来,随着经济社会的发展、人民生活方式改变以及老龄化进程的加速,心脑血管疾病患病率呈现明显上升趋势,给社会带来沉重的负担。与此同时,心脑血管疾病诊疗诸多“未被满足的需求”也持续挑战着临床。

近日,来自全国各地的多位心脑血管专家聚焦临床痛点,探讨通络药物的临床价值与最新研究,为中西医结合治疗心脑血管疾病提供新路径,助力破解疾病防治困局。

直面“未被满足的需求” 通心络为冠心病治疗“破局”

冠心病是发病率、死亡率和致残率均较高的心血管疾病之一。严重危害健康。近年来,冠心病诊疗虽获进展,但仍存在诸多未满足需求。

例如,对于动脉粥样硬化斑块持续进展或破裂,缺乏有效干预手段;现有西药对于普遍存在的冠脉微循环障碍保护作用有限;治疗个体差异大,精准用药和策略优化不足;CTO治疗难度大,合并症管理缺乏跨学科指导;无症状患者早期干预缺失,长期预后及生活质量改善不足等。中国医科大学附属第一医院心血管内科张月兰教授表示,这其中,ST段抬高型心肌梗死(STEMI)难题更为突出:20%~50%患者再灌注后出现微循环障碍与无复流;高血栓负荷处理无标准化流程;院前转运和院内救治延误常见;心肌再生治疗空白,坏死不可逆;二级预防依从性低,长期管理不足;特殊人群和变异型STEMI易漏诊,治疗方案待优化。

大连医科大学附属第二医院心血管内科刘淑芳教授表示,2023年发表于《JAMA》的CTS-AMI研究证实,STEMI患者在标准化治疗基础上加用通心络可改善近远期结局。其通过内皮与心肌细胞双重保护,激活AMPK/mTOR通路促血管新生,组方中人参护内皮、虫类药解痉挛、抗硬化,能降低PCI术后无复流36.6%,减少梗死面积,降低30天主要心血管事件(MACCEs)风险36%、心血管死亡风险30%,为冠心病治疗提供新选择。

淮南新华医疗集团新华医院心血管内科主任龚敏表示,冠状动脉疾病分急性和慢性冠脉综合征,呈动态变化且表现多样。冠脉造影仅能检测5%的冠脉,95%的微血管不可见,故许多PCI术后患者存在心肌再灌注问题、残余狭窄或微循环病变,出现胸闷、心悸、心绞痛等症状,术中或术后的无复流、慢血流多与微循环障碍(CDMD)相关。

芜湖市第一人民医院心血管内科主任谢伟表示,CDMD是影响冠心病预后的重要因素。流行病学显示,超50%冠脉造影狭窄<50%的胸痛患者存在CDMD;接受PCI的冠心病患者中,30%~37%出现与CDMD相关的心肌无复流;急性心梗再灌注治疗后,同样比例患者因微循环障碍持续心肌缺血。高危人群包括非阻塞性冠心病患者、PCI术后患者及合并高血压等系统性疾病者,这类患者心血管事件风险增加2~3倍,急性心梗合并者一年心源性死亡率增超25%。年轻人因不良生活方式等,心血管病发生率亦增高。

龚敏表示,治疗方面,传统药物中钙通道阻滞剂为首选,β受体阻滞剂、硝酸酯类、尼可地尔等也可使用,曲美他嗪能改善症状。中医药方面,通心络胶囊经循证医学证实,在PCI术后180天内可改善心脏收缩率和微循环,缓解术后胸闷胸痛,能解除血管痉挛、扩张微小血管,是中西医结合治疗的优选,对CMD患者效果显著。

参松养心显双向调节优势 中西医结合破心律失常治疗局限

“心律失常临床常见,可引发心慌、胸闷甚至晕厥等症状。临床抗心律失常西药分为4类,虽起效快,但各有适用局限。”安徽医科大学第一附属医院心血管内科陈刚表示,中医药在此方面有优势,如参松养心胶囊对心率有双向调节作用,既能控制房性、室性等快速性心律失常,又不影响甚至改善缓慢性心律失常,弥补了西药不足,适合不适用西药的患者。

“作为一种常见的快速性心律失常,房颤可引发心悸、胸闷等症状,甚至导致缺血性卒中。治疗需先判断类型及转复可能性,主要包括控制心室率、抗凝和转复治疗。”陈刚表示,药物转复可采用伊布利特等,效果不佳时,阵发性和持续性房颤(PerAF)可进行消融术,但存在复发率高的问题。SS-AFRF研究显示,与对照组相比,参松养心可显著降低射频消融术后PerAF患者房颤复发率,显著改善生活质量,为改善房颤患者预后带来新方案、新希望。

“室性心律失常是常见的心电紊乱,发病率随年龄增长而升高,是心脏猝死的重要原因。”芜湖市第二人民医院心血管内科张林叶表示,药物治疗方面,传统药物如利多卡因等多用于急性发作,副作用较多;β受体阻滞剂为一线用药,需个体化调整剂量;参松养心胶囊通过多离子通道及非离子通道调节,可快慢兼治,提升慢心率且不增加尖端扭转性室速风险。

“目前,心律失常的治疗已从单一药物转向综合干预,中西医结合及精准介入是趋势。”张林叶表示,未来需推广国产电生理技术、深化中西医结合,结合病因、类型及血流动力学状况进行个体化治疗。

心衰防治面临多重挑战 芪苈强心多靶点改善心功能

我国心衰患者约1200~1300万,年新增300万,住院超1400万次,疾病负担沉重。

临床防治面临多重挑战:早期筛查不足,仅42.7%住院患者24小时内完成利钠肽检测;青年患者症状不典型致30%首诊非心脏科;基层缺乏设备与评估能力,诊疗规范待提升;远程监测普及率低,药物依从性38%~60%,终末期治疗资源匮乏。

合肥市第二人民医院心内科主任张静表示,慢性心力衰竭分为左心衰、右心衰和全心衰,症状和体征各有侧重。治疗药物历经发展,从“金三角”到“新四联”再到“五朵金花”,以改善预后为目标。指南推荐早期多通道联合用药,从初始小剂量逐步增至靶剂量,联用药物越多、达靶剂量者预后越好。但临床中达靶剂量者仅约20%,主要由于患者不耐受(低血压、肾功能不全、高钾等)及医患双方临床惰性所致。

张静表示,对于不耐受的患者,可先用鸟苷酸环化酶抑制剂、芪苈强心等不影响血压、肾功能及电解质的药物过渡,待心衰改善后再逐步滴定“新四联”药物,以提高治疗规范性和患者耐受性。

盘锦市中心医院心血管科王堃表示,复芪苈强心胶囊组方成包括黄芪、人参、丹参、葶苈子、玉竹、桂枝、陈皮等,具有益气温阳、活血通络、利水消肿的作用,主要用于治疗阳气虚乏、络瘀水停证相关的心力衰竭,可多靶点改善心功能,降低再住院率和死亡风险,适用于轻中度充血性心衰,可与西药联用增强疗效,长期服用安全性高,为心衰治疗重要选择。获《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》推荐,用于慢性射血分数降低的心衰患者的治疗。

破解急性缺血性卒中再灌注治疗难题 TISS研究证通心络多靶点价值

合肥市第八人民医院神经内科行政主任吴舒梅表示,急性缺血性脑卒中再灌注治疗虽改善患者预后,但仍有五大关键问题待解决:一是时间窗与治疗时机优化。二是治疗技术完善与普及。三是再灌注后并发症防控。四是特殊人群治疗策略。五是再灌注后神经功能恢复。

“对于无法进行再灌注治疗的急性缺血性脑卒中患者,治疗核心为改善脑循环、减轻脑损伤、预防并发症及促进神经功能恢复,中成药是重要辅助手段。”吴舒梅表示,中成药的潜在治疗机会体现在多靶点作用,如通心络长期使用可辅助稳定斑块、改善血管内皮功能,降低卒中复发风险。使用时需辨证施治,结合缺血性脑卒中常见的气虚血瘀、痰瘀阻络等证型,与抗血小板、他汀类药物协同,避免盲目使用。

“通心络治疗缺血性脑卒中的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究(TISS研究)”证实,与安慰剂相比,通心络治疗发病72h内AIS患者更有可能获得良好的功能预后,且越早用药获益越显著。该研究也发表于《JAMA Network Open》。

“TISS研究可谓意义重大!”吴舒梅表示,一是以高质量循证医学证据,证实通心络在改善神经功能、提高生活自理能力上的有效性和安全性,推动中成药在该领域的应用;二是助力中医药国际化,提升中医药在国际脑血管治疗领域的影响力;三是拓展治疗思路,为临床策略制定引入新视角,推动中西医结合治疗;四是促进中医络病理论发展,通过验证通络药物的疗效,助力其在缺血性脑卒中治疗领域的深入研究及中医药理论与实践的协同发展。

结语:

面对心脑血管疾病的复杂挑战,中西医协同成为破局关键。近年来,络病理论指导下研发的通络药物在广泛应用过程中展现出良好的临床疗效,且凭借在系列循证医学研究中取得的良好结果,获得权威指南及专家共识的推荐。相信未来,深化中西医融合,推动精准治疗,将为患者带来更优疗效,为慢病防治注入新动能。

发表评论

最新评论

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

new守住脚下安全:农村老年人防跌倒有了“中国方案”

2025-08-26 -

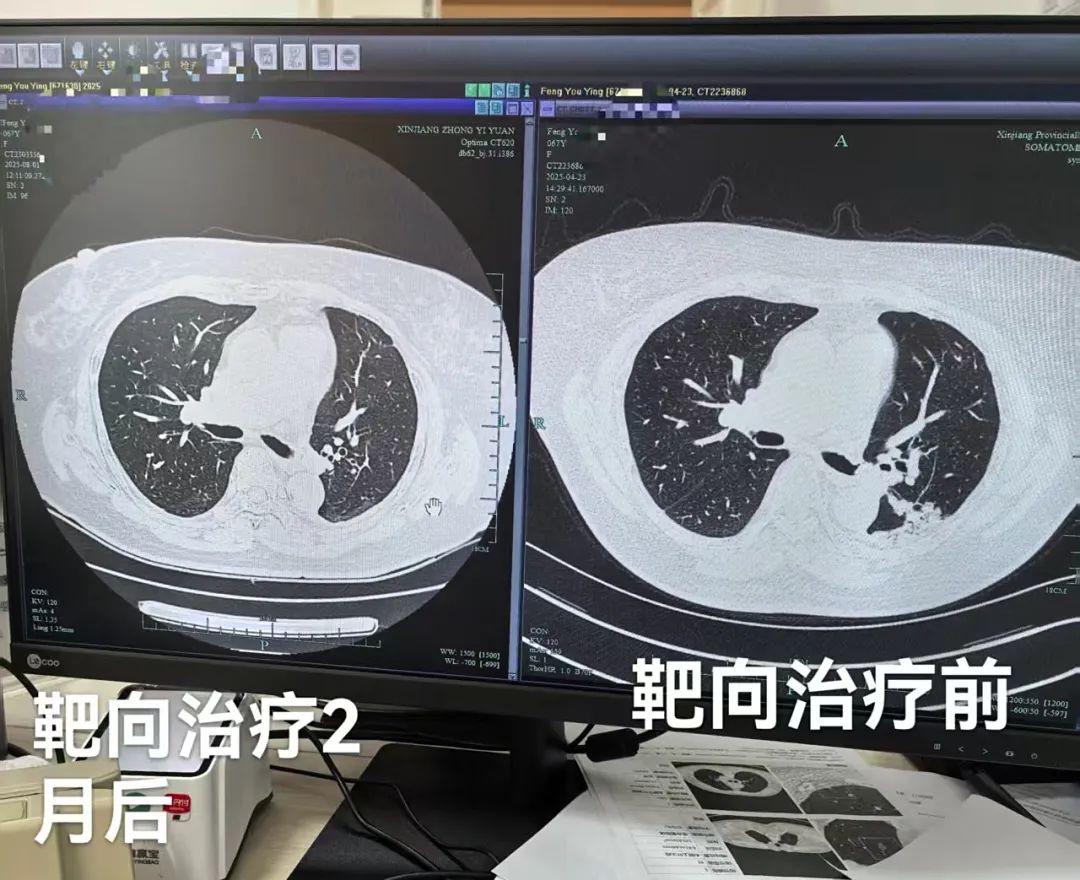

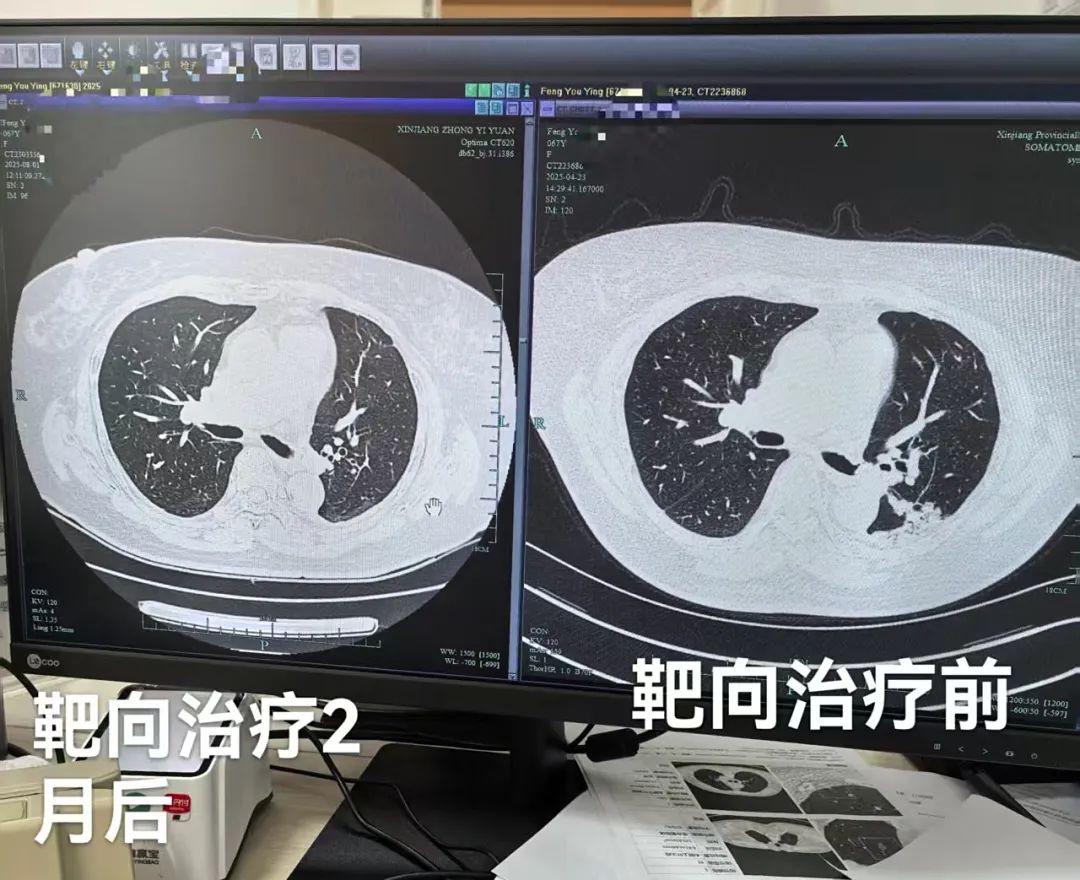

new朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

肺癌的治疗不是“一锤子买卖”,而是一场“持久战”。

2025-08-26 -

08-252025

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

-

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25 -

中西协同发力心脑血管病防治 通络药物成为临床重要选择

2025-08-25 -

中西医协同破局慢病防治 通络药物彰显临床价值

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28