韩济生:中国疼痛科走过十年

学术缘起:思考针麻是什么

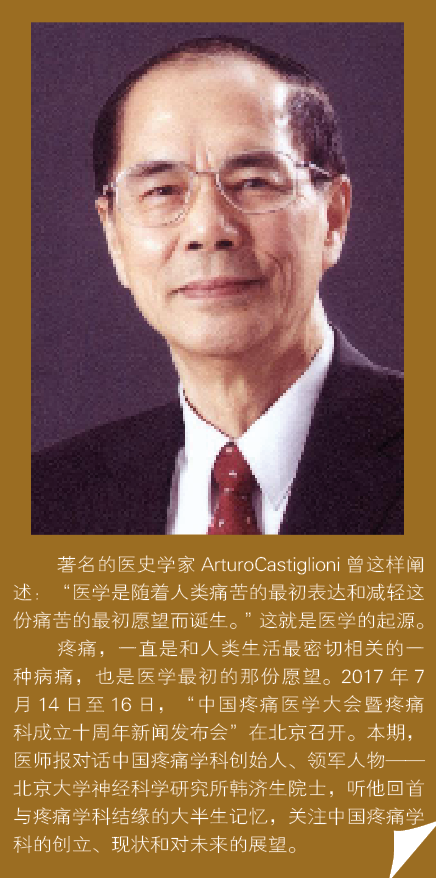

医师报:韩老,您今年90高寿了,追根溯源,您最初是如何与疼痛科结缘的?

韩济生:1965年,周恩来总理说:“针刺麻醉不能光做临床,也要讲个道理出来。”总理要求卫生部抽人做研究,最后这个命令就到了我们这里。当时的研究题目是:针刺为什么会麻醉,为什么会止痛?我说,我们都不知道针麻是什么,怎么就能够研究为什么呢?这种逻辑思维模式得益于我在上海医学院时的逻辑训练。

于是,我们先研究“扎针是否有止痛作用”,然后,我们测量扎针在多久后开始出现镇痛效果、停针多久镇痛消失。我花了大量时间去确定针刺镇痛最基本的时间规律和空间规律。由于我特别爱画图,于是,白天我和大家做实验,晚上我就统计数据、画曲线图。数据显示,扎针约30分钟后才能充分发挥镇痛效果,停止扎针后镇痛效果每16分钟下降一半,再过16分钟,再降低一半,规律性很强,我高兴得不得了。

学术探索:神经化学之路

医师报:在潜心研究的过程中,接连获得了一些突破,您有哪些难忘的经历?

韩济生:1972年,我开始思考针麻的机制——这很像是有一种具有镇痛作用的化学物质参与的,我便开始从动物脑中寻找这种假想中的化学物质,一个一个地排除,一个一个地确定,终于发现针刺时脑子里会出现一些化学物质,有的类似于吗啡(脑啡肽、内啡肽、强啡肽等),有的不同于吗啡(5-羟色胺、去甲肾上腺素等),来抑制疼痛的发生。

当时,我们对神经系统中的化学成分了解不多,于是,我拼命看书、日夜看书。我住在学校宿舍,晚饭时就在食堂多买两个馒头,第二天早上,泡点开水,一边吃馒头一边看书看杂志。

后来,我和我的同事把研究的知识整理成一本书,叫做《中枢神经介质概论》。小小的一本书(33.4万字),发行量2万多本,我们就此走向了针刺原理研究的神经化学之路。

我是学西医出身,但在针刺研究里,必须用中医的角度来思考问题。我请教老中医,什么是“烧山火”、什么是“透天凉”。他们说,往前捻针是补,向后捻是泻。使用不同的提插捻转的强度和速度,也会产生不同的效果。

但我想,向前向后捻针都是机械地牵拉神经,为什么会有质的区别。我们是否可以用电刺激的不同频率、强度、波宽去试验。果然,我们发现不同的电参数,特别是不同的电刺激频率,可以产生不同的效果,当时高兴得不得了。

后来,我们发现改变穴位上电刺激的频率,可引起脑中释放出特定的神经递质和神经肽。1987年,我汇集出版了名为The Neurochemical bais of Pain Relief by acupuncture(针刺镇痛的神经化学研究原理)(第一辑),向国际发表。

学术推广:将针灸推向全世界

医师报:1997年,您在美国国立卫生研究院(NIH)主持的听证会上,向世界介绍了关于针刺镇痛的神经化学成果,受到了国际认可,对此,您有什么感悟?

韩济生:那次在美国NIH主持的针灸问题听证会,我向世界证明了针刺镇痛的有效性及其科学原理,并受到了广泛认可,有助于中医的针灸乃至中国的智慧推广到全世界。国际疼痛学会主席也说,美国的吗啡用得太多了,每天由于使用吗啡不当引起的死亡人数达70人左右,而针刺可以促进人体自身的吗啡肽产生镇痛作用,受到美国学术界重视和建议应用。

通过国际交流,我觉得,在国际会议上,有不同的意见要讲出来,更能受到大家的尊重。听报告的时候,不断地凝聚自己的独立思考,要抢着发言,发言要简练明了。

学科创立:誓不停步

医师报:2007年,您在中国率先创立了疼痛科。所谓万事开头难,当时是怎么一步步创建的?

韩济生:1979年开始参加国际学术交流期间,我感受到了国际疼痛医学发展的潮流,回国以后积极倡导、筹措,1989年,以赵志奇、王福根、高崇荣、宋文阁等为代表的164名专家学者,即疼痛基础研究学者与麻醉专家作为奠基会员,成立了中华疼痛学会,并被国际疼痛学会接纳为中国分会,这是中国第一个疼痛科组织。1992年,改名为中华医学会疼痛学分会,并创建了中国疼痛医学杂志,从此开启了中国疼痛事业发展的新篇章。

当时,国内卫生部和美国“NIH”(美国国立卫生研究院)给予了一些研究资金的支持。除举办7届东西方疼痛会议以外,1995年,法国资助建立了“中法疼痛治疗中心”,持续举办了15届疼痛医学学习班,建设了中国早期非常珍贵的疼痛医学骨干队伍,人数至少2000-3000人。

当时,麻醉科虽然已经成立了十年,但是麻醉镇痛只能缓解急性疼痛,慢性疼痛依然没有办法解决。在得知可以联系卫生部医政司申请建立疼痛科室之后,我和樊碧发、康美娟等人几乎不顾一切、向领导部门反反复复陈述全国实际情况——小痛科科看,大痛无人管;有力无法使,善意成违法,就像是沙漠中的骆驼队,在不受关注、甚至承受质疑和争议的情况下,努力推进;不达目的,誓不停步。

就在我们最艰难之时,吴阶平院士建议我联名其他院士,一起来申请。果然,由18名院士——吴阶平、韩启德、裘法祖、王忠诚、吴孟超、汤钊㷕、顾玉东、郭应禄、孙燕、王世真、胡亚美、樊代明、陈可冀、沈自尹、秦伯益、杨雄里、陈宜张和我联名所写的申请书,终于引起了卫生主管部门的高度重视,他们倾听到来自一线的顽固疼痛患者、医务工作者和研究者的呼声,经过深入调研、审慎决策,2007年7月16日签发了227号文件,在医疗机构诊疗科目中增设了一级诊疗科目疼痛科,代码“27”,确定疼痛科的诊疗范围为慢性疼痛的诊疗。

从此,中国有了一个疼痛科!如今想来,申请过程的艰辛和巨大的精神付出,几句话无法道尽。但从这次大会领导的鼓励、气氛的热烈和患者的积极反映,令人感到当时再苦再难,也是无怨无悔!

学科发展:10年前 10年后

医师报:大会上,您已经向大家展示了“疼痛科”这10年发展变化的数据。请您再结合数据,谈谈疼痛学科的现状。

韩济生:以前,许多顽固性疼痛的患者不知道应该到哪里去看病,不知道应该看哪个科,而且难以诊断的重度顽固性疼痛也确实不容易看好。自从有了疼痛科,慢性疼痛患者总算有一个地方可以为他们做主,这是他们可以全身心依赖的“家”。

10年前,全国独立开展慢性疼痛疾病诊疗的科室不足100个;10年后,有独立建制的疼痛科全国有2000余个。10年前,全国专业的疼痛医师不足500人;10年后,全国疼痛医师有近10000名。10年来疼痛住院患者增加8倍,门诊患者增加10倍。

10年前,疼痛医师诊疗的疾病和技术数量有限;10年后,中国的疼痛医师已经可以采用几十种微创介入技术对脊柱关节源性疼痛、神经痛、癌痛等7大类慢性疼痛疾病进行有效的诊疗。

10年前,全国只有中华医学会疼痛学分会这一个学术组织,现在有中华医学会疼痛学分会、中国医师协会疼痛科医师分会、中国中西医结合学会疼痛分会、中国非公立医疗机构疼痛分会4个学术组织。

未来:疼痛医师要精练内功

医师报:您如何展望疼痛学科的未来?

韩济生:我们不仅要总结这十年的经验,还要为下一个十年发展做好规划,通过多种渠道培养大量慢性疼痛诊疗人才,积极配合政府开展医改,中日友好医院疼痛科再一次走在了时代前列,正在积极推进全国疼痛专科医联体服务。2017年4月22日,北京地区疼痛科医联体成立,覆盖了北京市三级、二级医院和社区卫生服务中心等30余家各级医疗机构,陆续带动全国各省市。

2016年,我们成立了“韩济生疼痛医学研究院”,就像当年中法疼痛治疗学习班一样,不以牟利为目的,在于培训临床医师、建设学科标准,深化疼痛的基础研究、临床研究和转化研究。如今,疼痛学科面临的问题在于,不仅要提高治疗慢性疼痛的能力,还要预防急性痛演变成慢性痛。比如脊柱关节源性疼痛、肿瘤疼痛、神经病理性痛等。希望我们的疼痛医师精练自己的内功,认识到自己的不足,培养更多年轻人。十位元老已经年老,更重要的是培养精通业务、一心专注为民除痛的接班人。

发表评论

最新评论

-

new致敬儿科界丰碑——赵祥文教授百年华诞

2025-08-06 -

new祝贺!西安交通大学第二附属医院王坤正教授荣任中华医学会骨科学分会第十二届委员会主任委员

2025-07-25 -

new耿晓坤教授专访 | 北京潞河医院神经介入20年:从技术空白到区域标杆的跨越之路

2025-07-03 -

new山西|从“城里娃娃”到“村里大夫”

2025-05-16

-

王占祥教授: 一位龙头医院当家人的医学使命

2024-04-09 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05

-

践行仁心仁术的好医生——记甘肃省中医院脾胃病诊疗中心主任田旭东

2024-07-22 -

罗群:让间质性肺疾病患者自由呼吸的“造梦人”

2023-01-11 -

彭红:做有技术有温度的好医生

2023-01-20 -

创新引领发展 管理赋能医疗 | 信阳市肿瘤医院:求真务实,做好豫南人民的健康守门人

2023-01-06 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

肖永龙:追逐患者生存的希望之光丨这五年 见证追光者

2023-01-05 -

汪铮:用医术医德给患者希望之光丨这五年 见证追光者⑦

2023-01-30