叶平 教授

动脉粥样硬化斑块的形成有多种学说,其中最具说服力的是胆固醇学说,至今已经历一个多世纪。特别是他汀类药物的问世及大量临床研究显示,他汀类降低胆固醇水平可显著降低动脉粥样硬化性心血管病(ASCVD)的发生率与致死致残率,因而降胆固醇治疗被视为防治ASCVD的核心策略,并将胆固醇学说带入了全新时代。

回顾2015年,血脂领域中的最新研究成果为我们深刻认识胆固醇与ASCVD的关系增添了新的证据。同时,高胆固醇血症以外的致动脉粥样硬化性血脂异常与ASCVD积累了更多的证据,开发新型靶点调脂药物任重而道远。

新药PCSK9抑制剂

仍备受瞩目

前蛋白转化酶枯草溶菌素(PCSK9)是由肝脏合成的蛋白酶。阻断PCSK9与低密度脂蛋白受体结合已成为高胆固醇血症新的治疗靶点。

目前有多种方法用于阻断PCSK9合成和抑制其活性,主要包括单克隆抗体、反义核苷酸、 小分子干扰RNA、模拟肽等。进入临床试验并已获得临床降脂疗效的主要是PCSK9单克隆抗体。其中三种药物临床试验,为人型单克隆抗体的安全性、有效性提供了有效信息。

Alirocumab已公布的所有临床试验结果都表现出良好的降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的作用,为难治性、家族性高胆固醇血症的治疗和未来的临床推广应用打下了良好的基础。2015年发表的ODYSSEY LONG TERM试验是关于PCSK9抑制剂的较长期临床试验,平均52周随访中,与安慰剂相比,Alirocumab能显著降低LDL-C达61%,减少首发主要不良心血管相对风险54%,两组不良反应发生率相当。

Evolocumab是一种可与人体PCSK9特异性结合的人型单克隆IgG2抗体。2015年公布了OSLER-1和OSLER-2研究。该研究共纳入4465例患者,受试者按2:1比例随机接受标准降脂治疗或标准降脂治疗联合皮下注射Evolocumab,结果发现,Evolocumab治疗组LDL-C下降显著(61%),且1年心血管事件发生率明显低于标准治疗组(2.18% 与 0.95%),表明在标准调脂治疗基础上,Evolocumab能进一步显著降低患者的LDL-C和心血管事件风险。

Bococizumab的Ⅲ期临床试验结果目前尚未公布。BococizumabⅡb期临床试验结果于2015在《美国心脏病杂志》发表,受试对象为接受他汀治疗后血浆LDL-C水平仍≥80 mg/dl患者,所有剂量都达到主要终点,其中接受皮下注射Bococizumab 150 mg/2周和300 mg/月患者的血浆LDL-C下降幅度最大,分别降至53.4 mg/dl和44.9 mg/dl。

除上述已完成的Ⅲ期临床试验,目前仍有四项大型Ⅲ期临床终点试验正在进行。ODYSSEY OUTCOMES研究仍在纳入受试者,18 000例急性冠脉综合征(ACS)患者将被随机分为理想药物治疗组和理想药物加Alirocumab治疗组,随访至64个月,全部结果将于2018年公布。FOURIER旨在探讨Evolocumab进一步降低LDL-C水平和心脑血管事件的长期疗效,计划在全球48个国家入选22 500例高危心脑血管病患者,其中我国计划入选4000例,随访约4年。SPIRE-1和SPIRE-2研究是BococizumabⅢ期临床试验,于2013年10月展开,为心血管终点事件的大规模临床研究,旨在探讨应用Bococizumab治疗将患者血浆LDL-C降至推荐目标值以下,是否能进一步减少心血管事件发生,结果值得期待。

PCSK9抑制剂被认为是继他汀后的新一代调脂药物,其中获益最大的是高风险冠心病患者,在强化调脂治疗后LDL-C仍无法达标和无法耐受大剂量他汀治疗的高胆固醇血症患者。未来需要重点研究PCSK9抑制剂长期治疗显著降低LDL-C水平的疗效及安全性,以及评估长期治疗对心血管病的保护作用。

甘油三酯与血管剩留风险的关系再添证据

新近发表的2项孟德尔随机对照研究发现,ApoCⅢ基因变异使甘油三酯水平较低,冠心病风险较未携带ApoCⅢ基因变异者低约40%,从遗传学角度证实甘油三酯为ASCVD的独立危险因素。

强化他汀的大规模研究,如TNT、IDEAL和PROVE IT试验显示,冠心病患者即使采用大剂量他汀将LDL-C显著降低,高甘油三酯水平与高心血管事件和高死亡率相关,即使调整了血压、糖尿病、肥胖和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)等因素,也不影响这种相关性。

在此基础上,2015年最新发表了对2项随机对照临床试验(dal-OUTCOMES和MIRACL)的事后分析。其中,dal-OUTCOME研究纳入15 871例ACS后4~12周患者,在有效他汀基础上加用Dalcetrapib治疗,中位LDL-C为73 mg/dl,至少随访31个月;MIRACL研究纳入1501例ACS后1~4 d患者,阿托伐他汀80 mg/d与安慰剂对比,随访16周。

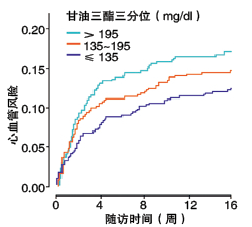

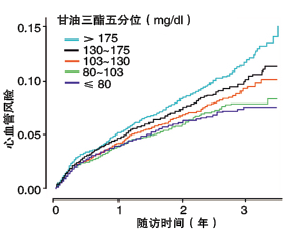

结果显示,在ACS后采用有效的他汀治疗, 但随着空腹甘油三酯水平逐渐升高,患者心血管风险呈逐步且显著升高趋势,并且独立于LDL-C水平,甘油三酯水平可预测ACS后他汀治疗基础上的长期和短期心血管风险(图1,2)。

2015年欧洲心血管病与脂质专家联手公布了一项专家共识,建议除血LDL-C外,还需常规检测甘油三酯和HDL-C以评估心血管病整体风险。在患有高甘油三酯伴或不伴低HDL-C血症者,为控制心血管病整体风险,调脂治疗目标应集中于非HDL-C达标,此时非HDL-C的价值优于LDL-C。

图1 急性冠脉综合征发生后短期心血管风险

图2 急性冠脉综合征发生后长期心血管风险

CETP抑制剂的心血管获益再遇挫败

HDL-C不再是药物干预靶标

近十年,CETP抑制剂曾被寄予厚望。然而2006年,首个CETP抑制剂Torcetrapib因增加死亡被停止研发。2012年,评估Dalcetrapib用于ACS患者的dal-OUTCOMES研究纳入15 871例近期发病的ACS患者,在他汀基础上随机予Dalcetrapib 600 mg/d或安慰剂治疗。中期评估主要终点获益并未优于安慰剂组,2012年5月7日,数据安全监察委员会叫停该试验,公司止步该药研发。

似乎并不十分出乎意料的第三个CETP抑制剂Evacetrapib在他汀基础上虽可升高HDL-C达120%,并可降低LDL-C达20%~25%,但是对纳入12 092例ASCVD患者Ⅲ期临床终点研究(ACCELERATE)的中期评估,同样未发现在他汀基础上加用Evacetrapib 130 mg/d可进一步减少不良心血管事件。2015年10月12日,礼来公司宣布终止对Evacetrapib的进一步研发。

目前Anacetrapib是唯一所剩的CETP抑制剂,由于其较前三个CETP抑制剂具有更强大的降低LDL-C作用(35%~40%),且临床安全性较好。正在进行的REVAEL研究为纳入约3万例ASCVD患者的大规模临床试验,旨在说明在他汀基础上联合Anacetrapib进一步降低LDL-C,而非升高HDL-C,可否有更多的心血管获益,最终结果将于2017年公布。

虽然流行病学研究显示,HDL-C水平与冠心病风险呈显著负相关,但近年来数项在他汀基础上加用升高HDL-C的药物治疗的大型临床试验并未显示心血管病获益,各国血脂异常防治指南/建议不再将升高HDL-C作为药物干预靶标。

目前针对HDL的新药研发旨在改善HDL功能,相关研究仍在进行中,如apoAI模拟肽、apoAI上调因子、内皮脂酶抑制剂等,但均限于小规模临床研究或处于动物实验阶段。可否有益于改善心血管病预后,减少死亡率仍有诸多未知。