首部慢性胆囊炎、胆石症诊疗共识公布

超声检查最实用、最有价值,治疗应规范、合理、个体化

编者按:我国慢性胆囊炎、胆囊结石患病率为16.09%,按13亿人口计算,我国目前已有超过2亿的慢性胆囊炎、胆囊结石患者。但慢性胆囊炎、胆囊结石尚缺乏特异性的临床诊断、体征和实验室检查,国内也无相关诊断和治疗共识意见,故在临床上常为医师诊断及治疗带来困惑。为了规范慢性胆囊炎、胆囊结石的诊断和治疗,《中国慢性胆囊炎、胆囊结石内科诊疗共识意见》专家委员会,依据我国慢性胆囊疾病的流行趋势、最近研究成果和循证医学证据,并参照《消化疾病诊疗指南》(第3版)及国际相关指南和最新研究成果,共同讨论制订了本共识意见,旨在为我国医生对慢性胆囊炎、胆囊结石的诊治提供合理与规范的指导意见。(中华消化杂志.2014,34:795)

【症状】腹痛为最主要症状 其次是消化不良

慢性胆囊炎是由急性或亚急性胆囊炎反复发作,或长期存在的胆囊结石所致胆囊功能异常。根据胆囊内是否存在结石,分为结石性胆囊炎与非结石性胆囊炎。据统计,我国慢性胆囊炎/胆囊结石患病率为16.09%,占所有良性胆囊疾病的74.68%。随着我国城乡居民饮食结构和生活方式的改变,我国慢性胆囊炎/胆囊结石的患病率还将有所变化。其中,胆囊结石是慢性胆囊炎最常见的危险因素,慢性结石性胆囊炎占所有慢性胆囊炎的90%~95%;慢性非结石性胆囊炎不常见,占所有慢性胆囊炎病例中的4.5%~13.0%。

慢性结石性胆囊炎的病因主要是胆囊结石导致反复的胆囊管梗阻,并造成胆囊黏膜损伤,出现反复的胆囊壁炎性反应、瘢痕形成和胆囊功能障碍。另外还与细菌感染有关,正常胆汁是无菌的,当胆囊或胆管出现结石嵌顿、梗阻,则导致肠道细菌逆行感染。

慢性非结石性胆囊炎的病因和发病机制主要是胆囊动力学异常导致胆汁淤积,进而导致病原菌感染造成。此外是胆囊缺血(如败血症休克、严重创伤、烧伤、缩血管升压药,以及大型非胆道手术等)造成胆囊黏膜缺血和局部炎性反应、坏死。另外,病毒、寄生虫感染也可导致慢性胆囊炎。饮食因素(如长期饥饿、暴饮暴食、营养过量等)在慢性非结石性胆囊炎的发生中也发挥重要作用。

腹痛是慢性胆囊炎最常见的症状,发生率为84%,常表现为发作性的胆绞痛,多位于右上腹,高脂高蛋白饮食可诱发,持续数小时后缓解。以嗳气、饱胀、腹胀、恶心等为主的消化不良症状也是慢性胆囊炎的常见症状,发生率为56%。大多数患者无任何阳性体征,仅约34%的慢性胆囊炎患者查体可检出右上腹压痛。一些胆囊结石,既不引起明显症状又不产生阳性体征,常在常规体检时发现,此类胆囊结石被称作无症状胆囊结石,但在未来可有部分患者出现症状。慢性胆囊炎可急性发作,也可导致胆源性胰腺炎、Mirrizzi综合征、以及胆石性肠梗阻等并发症。

【诊断】超声是最实用、最有价值的检查

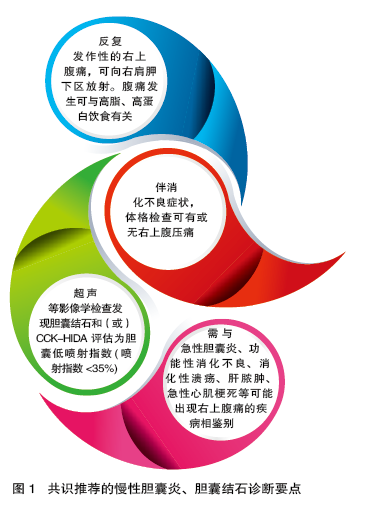

共识强调了超声检查在慢性胆囊炎诊断中的重要性,同时发作性胆绞痛(与高脂高蛋白饮食有关)、消化不良及右上腹压痛等症状也对慢性胆囊炎的诊断有相当的提示作用。但在诊断中,需要与出现右上腹痛的其他疾病相鉴别(图1)。

共识明确指出,超声检查是诊断慢性胆囊炎最有用、最有价值的检查,可以显示胆囊壁增厚、纤维化,以及胆囊中的结石。有研究显示,胆囊超声诊断的敏感性为97%,特异性为95%,准确性为96%,阳性预测值为95%。

慢性胆囊炎的超声特点主要是胆囊壁增厚、毛糙。如合并胆囊结石,则出现胆囊内强回声及后方声影,若胆囊内出现层状分布的点状低回声,后方无声影时,则常是胆囊内胆汁淤积物的影像。

其次是CT,CT能良好地显示胆囊壁增厚及可能的结石,并能评估胆囊的营养不良性钙化,有助于排除其他需要鉴别的疾病,其诊断敏感性为79%,特异性为99%,准确性为89%。另外,磁共振成像(MRI)主要用于鉴别急性和慢性胆囊炎,磁共振胰胆管造影还可发现超声和CT不易检出的胆囊和胆总管的小结石。肝胆管胆囊收缩素刺激闪烁显像(CCK-HIDA)是评估胆囊排空的首选影像学检查,故可用于鉴别是否存在胆囊排空障碍。但国内缺乏相关研究结果。

【治疗】首选内科治疗必要时手术治疗

共识强调治疗的个体化。对于慢性胆囊炎患者,应按是否有症状,及是否有并发症分别行个体化治疗。治疗目标包括控制症状,预防复发,防治并发症。

对于无症状慢性胆囊炎、胆囊结石患者,治疗主要以饮食调整为主。建议规律、低脂、低热量膳食,并提倡定量定时的规律饮食方式。当出现症状时,可使用利胆药物,此类药物主要包括熊去氧胆酸、阿嗪米特及茴三硫等。

对于有症状的慢性胆囊炎、胆囊结石患者,强调以控制症状、消除炎性反应为主。主要包括解痉止痛、缓解胆源性消化不良症状及抗感染治疗。

解痉药物中,一般禁用吗啡,因可能促使Oddi括约肌痉挛进而增加胆管内压力。另外,解痉药物并不改变疾病转归,且可能掩盖病情,因此一旦无效或疼痛复发,应及时停药。

胆囊结石的消化不良患者,10%~33%在胆囊切除术后症状得到缓解。有胆囊外消化功能紊乱者需在早期应用复方阿嗪米特或其它胰酶等药物,可增强消化能力,改善腹胀症状和营养水平。

对胆道感染者应合理应用抗生素治疗,避免盲目应用产生耐药性。有研究报道,胆汁中革兰阴性菌对于第三代、第四代头孢菌素和氟喹诺酮药物耐药率较高,因此推荐哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦治疗,同时针对厌氧菌可使用甲硝唑类抗生素。

总体来体,慢性胆囊炎和胆囊结石仍以内科治疗为主,只有当出现诸如疼痛影响生活和工作、胆囊壁逐渐增厚达4mm及以上、胆囊结石逐年增多和增大,合并胆囊功能减退或障碍、胆囊壁呈陶瓷样改变时才考虑外科干预。

【并发症】出现急腹症应及时行外科手术

当出现急性胆囊炎伴急性腹膜炎、胆源性胰腺炎、Mirizzi综合征、结石性肠梗阻等并发症时,由于极易引起胆囊穿孔、坏疽、脓肿、感染中毒性休克等,临床上较为急重,故多以外科手段治疗,包括胆囊切除、胆囊造瘘、经皮穿刺肝胆管引流、经内镜逆行胰胆管造影等。另外,共识意见提到中医、针灸治疗对慢性胆囊炎亦有一定疗效。

慢性胆囊炎、胆囊结石患者一般预后良好,仅有1%~3%的胆囊结石患者发展为胆囊癌。但对于症状反复发作、尤其胆绞痛患者,需尽快作出应对,必要时外科干预,以防发生感染中毒性休克、急性胰腺炎、胆囊穿孔等严重并发症而危及生命。

发表评论

最新评论

-

new武汉大学泰康生命医学中心科研大楼启用,武汉大学泰康临床学院成立!

2025-06-23 -

06-232025

守护希望之光:儿童友好医院托举健康中国新世代

-

06-202025

第37次脾胃病学术交流会启幕 古今医学智慧在郑州碰撞

-

new肺络病证治体系构建为呼吸系统疾病防治开辟新思路

2025-06-20

-

破解心血管疾病治疗难题 通络药物引领慢病防治“中国方案”

2025-06-17 -

破局前列腺疾病诊疗困局 夏荔芪胶囊开辟“治补结合”新路径

2025-06-04 -

聚焦临床痛点 筑牢前列腺疾病防治中西医结合防线

2025-06-03 -

通络药物赋能慢病防治 中西结合开启健康新篇

2025-06-03 -

特宝生物全新一代长效生长激素,益佩生®(怡培生长激素注射液)获批上市

2025-05-30

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28