外科手术与内镜在不同分期食管癌治疗中的应用

食管癌是常见的消化道肿瘤,发病年龄多在40岁以上,其典型症状为进行性咽下困难。据2018年全球癌症统计报告,我国是食管癌高发地区之一,患病率和死亡率均居全球第5位。大多数食管癌确诊时已进展至中晚期,手术效果不佳,因此,食管癌的早诊早治意义重大。临床中,根据不同的分期与适应证,可选择不同的治疗手段以提高疗效,减少并发症。

早期食管癌外科手术与内镜下治疗疗效相当

江苏省人民医院消化内镜科 王敏

随着内镜技术的飞速发展与无痛胃镜的广泛应用,越来越多的早期食管病变可通过内镜下治疗。内镜下微创治疗不仅可以保留消化道固有解剖生理结构,且可将病变完整大块切除。有研究指出,外科手术和内镜下治疗早期食管癌的疗效相当,而后者更为精准微创,恢复期更短。目前常见的内镜下治疗手段包括内镜下黏膜切除术(EMR)、内镜下黏膜剥离术(ESD)、射频治疗(RFA)等。其中,ESD已成为治疗早期食管癌及癌前病变的首选方式。

EMR

EMR最早由切除结肠息肉的方法发展而来,逐渐推广至治疗早期食管癌及胃癌。日本食管协会制定的食管EMR的绝对适应证为不超过黏膜肌层,范围<2/3周,<3 cm且数目<3~4个的病灶。但是EMR对于范围>2 cm的病变需采取分片黏膜切除术(EPMR),与ESD相比,EPMR手术时间短,并发症少,操作简单,但难以获得完整的组织学病理,不但影响术后病理评估,且复发率较ESD要高,因此目前不作为首选方法推荐。

ESD

由于EMR在切除较大病变上的限制,ESD技术应运而生。在我国制定的ESD专家共识中,早期食管癌中ESD的适应证为:①超过1.5 cm食管高级别瘤变;②病变浸润深度局限为M1、M2、M3或SM1,且临床上没有血管及淋巴管侵犯证据的高、中分化鳞癌;③Barrett食管伴有不典型增生及癌变;④对于不能耐受或拒绝手术的高龄患者,浸润深度超过SM1或低分化食管癌可以进行姑息性ESD术,需结合术后放疗。对于未分化小细胞癌,可行诊断性ESD术,术后需立即放疗。

同时,目前对于长段的早期食管癌病变,内镜下也有采用圈套器辅助法,有助于缩短ESD手术时间;对于环周的食管早癌,内镜下可采用令狐恩强的消化内镜黏膜下隧道剥离法,更快捷、简单、安全地完成手术。

ESD主要并发症为食管狭窄,研究表明,ESD的有效性明显优于EMR,且可完整块切除,得到完整的组织学病理,目前已被公认是治疗早期食管癌的首选方法。

此外,近年来研究发现,对于环周病变ESD术后导致的狭窄,采用正常食管自体黏膜移植的方法,可以明显减少患者食管狭窄的范围和扩张的频率。

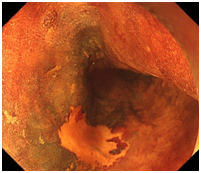

早期食管病变碘染后

氩气标记

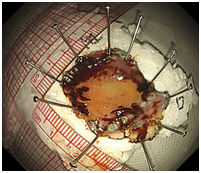

ESD术

剥离后病变

RFA

RFA是通过消融导管发射的电磁波的热能作用到病灶黏膜,使黏膜组织变性、坏死,从而达到治疗早期食管癌及癌前病变的目的,该方法可用于治疗范围较大或累及食管全周的病变,更适用于高龄及严重心肺功能不全的患者。优势在于其热能将治疗深度局限于黏膜层,减少了穿孔及狭窄的发生率,缺点在于缺乏完整的术后病理评估。在欧美国家,其有效性及安全性均已得到证实,是Barrett食管合并异型增生的标准治疗方式之一。

进展期食管癌外科治疗仍是首选方法

江苏人民医院胸外科 骆金华

食管癌在临床上分早期和进展期,生活中有较为明显症状而确诊患者多属进展期食管癌,手术仍是首选的治疗方法。由于分期手段、计算机技术、微创理念和机器人技术的迅速发展,现代食管外科迎来了新的发展机遇。我国食管癌外科手术治疗处于国际领先水平,切除率为90%以上,死亡率低于3.5%,5年生存率达30.0%~55.5%。

术前准确分期是外科治疗基础 与预后密切相关

目前常用诊断方法:① X线钡餐造影:进展期食管癌患者最易接受的检查方法。内镜依然不能取代X线钡透。②内镜及超声内镜(EUS)检查:确诊食管癌及肿瘤浸润深度,并能区别病变部位在食管壁内还是壁外并明确转移程度。③CT检查:判断食管癌是否侵及周围组织如气管、支气管、心包及纵隔等,及有无淋巴转移。④B超、MRI、PET-CT:对判定淋巴结转移、肿瘤远处转移具有相当优势。

手术入路的选择

①经左胸入路(Sweet术式);②经右胸入路,包括经上腹游离胃,右胸食管癌切除,食管-胃右胸内吻合的(IvorLewis术式);经右胸切除食管癌,上腹游离胃,食管-胃-左颈吻合(Mckeown术式);③非开胸经食管裂孔食管钝性剥脱术和食管内翻拔脱术,适用对于心肺功能欠佳,年龄偏大,不能耐受胸部手术患者。

微创治疗发展迅速 适应证扩大

传统的开放手术切口长、创伤大、术后恢复慢、并发症较高。近10年来随着微创设备和技术的进步,食管癌微创(minimally invasive canceresophagectomy,MIE)技术取得突飞猛进发展。手术适应证由早期食管癌逐步应用到进展期食管癌外科治疗。目前,MIE手术完全可以达到与开放手术相同效果已是广泛的共识,在淋巴结清扫等方面甚至优于开放手术。另外,机器人技术近年来也不断应用于微创外科领域,达芬奇外科手术系统,具有三维立体图像、10倍率放大的手术视野以及7个自由度内腕样灵活的手术器械,实现了手术的高度灵巧性和稳定性,克服了手术二维视觉及操作自由度受限的缺陷。因该设备使用费用高昂制约了其推广应用。

以手术为主的食管癌综合治疗

手术是治疗食管癌的主要手段,但局部晚期食管癌患者的预后不佳。食管癌患者新辅助治疗(术前放化疗和术前化疗)能否生存获益仍有争议,但部分患者经过治疗可以降期,提高手术R0切除率。

随着各种先进诊疗手段的普及,进展期食管癌术前分期的准确性越来越准高,外科治疗技术的发展趋向微创化、精准化、规范化,因此也需要食管癌外科医生不断更新理念,勇于探索新知识、新技术,总结经验,提高我国食管癌的诊疗治疗水平。

内镜在晚期食管癌并发症中的优势

江苏省人民医院消化内镜科 范志宁

我国是食管癌高发的重灾区,大多数食管癌在确诊时已是中晚期。不管是手术还是放化疗,都有可能出现并发症食管狭窄和食管瘘。研究表明,大部分食管癌患者的主要死亡原因是长期营养不良,而非肿瘤复发转移。内镜下治疗为延长患者的生命带来了曙光。

扩张后肌层注射治疗良性狭窄

食管狭窄可分为良性狭窄及恶性狭窄,发生率为10%~40%。良性狭窄较常见的原因有术后吻合口狭窄、放疗后狭窄。传统内镜治疗的方式是利用探条、球囊进行扩张或再追加类固醇肌层注射,然而效果不理想。近年来范志宁团队研究发现,扩张后进行丝裂霉素或博来霉素肌层注射,能改善患者吞咽困难的症状,同时降低了患者扩张的频率。

食管支架治疗恶性狭窄

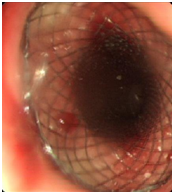

食管恶性狭窄指晚期肿瘤或肿瘤复发形成狭窄,内镜下的主要治疗方式是进行支架的置入,维持生命通道。90年代初,内镜下的支架操作繁复、抗弯曲性能差,同时这些支架都需从国外进口,价格十分昂贵。本团队在90年代中期自主研发了单丝网状记忆合金支架,具有操作简便、抗弯曲性强且价格低廉的优点,得到国内外专家的认可。

逐渐取代鼻胃管及胃造瘘术治疗良恶性食管瘘

食管瘘的发生率为3%-40%,原因包括吻合口愈合不良、放疗损伤、肿瘤溃烂等,大多数为食管气管瘘。传统的治疗方式是进行鼻胃管的置入或长期的胃造瘘,但患者丧失了经口进食的常规途径,多数患者难以接受。近年来,食管支架在良恶性瘘的治疗中已经逐渐取代鼻胃管及胃造瘘术。通过内镜下喷胶或是各种缝合技术如钛夹、OTSC、overstitch等对良性食管瘘进行瘘口的封堵,促进瘘口的愈合,已经开始应用于临床。

目前,单丝网状记忆合金支架在国内外已广泛应用,其他新型支架的临床研究已经开始,如具有支撑及治疗功能的载药支架、可降解支架、纳米技术支架等。随着内镜技术的方兴未艾,晚期食管癌患者生命延长,生活质量得到进一步提高。

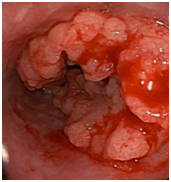

晚期食管癌狭窄

支架治疗术后

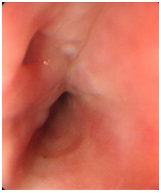

吻合口食管气管瘘

食管支架封堵术后

发表评论

最新评论

-

07-072025

减少血友病患者多种类型出血事件有新策略

-

07-052025

卒中急救有新选择!打造中国急性缺血性卒中溶栓治疗新标准

-

newCSD 2025|皮肤科中青年医生实战能力提升项目总决赛收官

2025-07-03 -

06-302025

非小细胞肺癌联合疗法有新突破

-

独辟蹊径!易俊林团队发现缩小鼻咽癌患者放疗靶区新方法

2024-03-10 -

《2023中国高脂血症诊疗现状与疾病管理调研报告》在第六届进博会发布

2023-11-07 -

传承百年创新征程,攻坚糖尿病未竟之业

2023-04-12 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

泛肿瘤TRK抑制剂罗圣全®在中国获批,开启个体化医疗新篇章

2022-07-29

-

聚焦世界脑健康日五大核心目标,携手同行共促脑健康,2023中国脑健康大会成功举办

2023-07-27 -

18厘米超长阑尾被保住!《胃肠内镜》刊登我国专家保阑尾ERAT治愈最长阑尾急腹症病例

2022-12-11 -

县域医疗机构消化专科精准能力提升项目湖南试点启动会在长沙召开

2023-05-30 -

全球首部钙调磷酸酶抑制剂治疗风湿免疫性疾病临床应用专家共识全国发布

2023-06-12 -

【5·11世界防治肥胖日】今天,大声喊出“我要瘦”!

2016-05-17 -

两院院士增选工作正式启动!医学领域儿科、麻醉、神经病学优先增选推荐!

2023-07-27 -

长期肥胖增加食管癌和贲门癌风险

2017-08-06