以真情连接时代与生命

▲《医师报》融媒体记者 宗俊琳 熊文爽 宋晶

每年二月的最后一天是国际罕见病日。2月28日是第12届国际罕见病日。在“连接健康和社会关怀”的主题背景下,医师报记者兵分几路,走近罕见病专家,就他们所接触的罕见病患者、治疗状况、生存状况及社会关怀等问题进行深入交流。我们用文字记录下一个个充满真情、勇气、坚强与爱的罕见病故事。

从容淡定走“罕见”之路

口述:中日医院运动障碍与神经遗传病研究中心负责人 顾卫红

2009年,一名年轻人来到我的门诊咨询病情。他的态度很谦恭,欲言又止。他是家里的独子,很孝顺。在北京,大学毕业后留校任教。他的问题是,女朋友家里有遗传性共济失调家族史,父亲已经卧床了。

这个年轻人面临着两难的境地。一方面,他不忍心与女朋友分手,另一方面,他无法向自己的父母开口提及此事。

他问我该怎么办?我如实告诉他当前的医学认知——通过家族史判断,他女朋友的家族应该有遗传性共济失调,而且是常染色体显性遗传。首先,要通过检测患者来明确致病基因。患者的每一个后代都有50%的概率遗传致病突变。

经过一番周折,他取到了女朋友父亲的血样,送到我们的实验室进行基因检测,结果显示,SCA3,即脊髓小脑共济失调三型。很不幸,他的女朋友遗传了父亲的致病突变。

几个月后,他又来到我的门诊。他坦诚地告诉我,“顾大夫,我已经和女朋友登记结婚了,父母还不知道。我请求您,如果有一天,我妻子怀孕了,请您帮我们做产前检测。一个健康的孩子,可以让我的父母度过一个安详幸福的晚年。如果哪一天,我的妻子真的发病了,也许,那时,我的父母已经不在这个人世了,这样,他们也不必为我担心了。”

这件事对我触动很大,我写下了顾大夫新浪博客的第一篇博文,《感动》。

在病友群里,这样的故事,还有很多,很多。这些勇气、毅力和人间真情,陪伴着我,一路边走边写,如今已近800篇,其中90%与罕见病相关,记录着我这些年行医的经验、体会,与患者的交流和他们的故事。

源于感性,从此,我走上了一条“罕见”之路。尽管遇到过很多困难、挫折与挑战,但这份与患者的共情和感动一直延续至今,让我的人生更加充实,生命更加饱满,内心更加从容淡定。

我常常想,一个医生能做什么?首先,我要做好本职工作,同时,我还要追踪最新的科研进展,推动尽早解决实际问题。我们建立了运动障碍与神经遗传病专病门诊,采集患者的临床表型,建立资料库,数据库和DNA库。第二步,结合临床表型进行基因检测,结果解读,遗传咨询。同时,开展多学科会诊,综合干预,患者管理。

罕见病绝对不是一个单纯的医学术语,它包含很多社会学概念,需要更多的人、更多行业、更多角色参与进来,共同协作。

我和一些专业志愿者共同发起建立了CHPO,即中文人类表型标准用语联盟。我们与HPO建立联系,获得授权,将HPO翻译成中文,推动罕见病表型的标准化。另外,我还参与中文版GeneReviews的筹备和建设。最近,我们在修订OMIM疾病中文名录。这些工作都是罕见病/遗传病医疗领域的基础建设,至关重要。这些年,我越来越意识到,秩序,才是最大的公益,而建立秩序的最关键之处就是连接。在今天这个生物科技与大数据相结合的时代,医学早已成为一个跨学科的专业。医生可以成为生命科学时代的连接者。

我希望,更多的医生能够参与连接工作,建立真正以患者为中心的医疗模式,造福患者。

不让江湖骗子骗钱骗命

口述:解放军总医院第三医学中心神经内科主任 吴士文

“大夫,我已经把房子卖了,这次打算最后一次出来给孩子看病了。”他担着他的全部家产,两个大袋子。只要听说有医院能治这个病,无论是传闻,还是网上广告,他们就过去。面对他,我心里特别难过,我说:“你把房子卖了,回农村住哪啊?”他说:“不行,为了孩子,只要有一线希望,我就得试试。”对治疗的过度渴望和盲目,让很多患者经常被江湖术士蒙骗了钱财。我劝他赶快回家,把房子赎回来,接受目前最科学的治疗与照料,定期复诊就可以,不需要花费太多的钱。正是因为经常遇到上述的场景,在对杜氏营养肌不良综合征(DMD)开始研究之初,我就一直在想,我们能不能到全国去做有效的推动,让中国更多的医生认识、并去研究这个疾病。

第一件事,我们到公益性患者组织中帮助他们,进行科普,做标准化治疗与照料的推广,鼓励患者配合治疗。

第二件事,我们开设联合门诊,解答患者的咨询,帮助患者提前在网上预约挂号,为患者制订最好的就诊流程,并提供多学科联合会诊。

第三件事,2012年,我们建立了DMD注册登记网,建立了国内DMD临床及随访数据体系,具有很大的研究价值。

第四件事,积极组织、推动国内外DMD学术交流与研究。我们每两年与DMD患者组织联合举办“DMD国际医患交流大会”,推动DMD的国际交流,促进国内DMD的研究。

2018年,PTC124治疗无义突变DMD全球临床试验已在中国启动,为患者带来很大的期望和信心。

最近,大量DMD基因药物正在研发,甚至计划上市。我们一直坚信,不久的将来,患有DMD的孩子都能够实现自己的梦想,未来可期!

一份关注 一条生路

口述:广州医科大学附属第一医院呼吸罕见病淋巴管肌瘤病LAM专病门诊主任 刘杰

“医生,我就想知道,我到底得了什么病?”

一日,我在门诊遇到一位患者。她面色憔悴,眼睛透露出深深的无奈和热切的期盼。短短一句话,仿佛道尽了患病的绝望和挣扎。我一边安抚着她,一边仔细询问她的病情。

原来,10多年前,这位阿姨开始出现咳嗽、气喘、呼吸困难,平时上楼梯或者走的稍微快一些就会感觉疲累。起初,她以为是自己太过劳累,找医生开了些药便没重视。然而,这仅仅只是噩梦的开始。

随着病情的加重,阿姨的症状越来越严重,时感窒息,甚至发展到需要吸氧维生,完全丧失了正常的生活能力。这可吓坏了家人。阿姨被紧急送到当地医院,经过检查,医生诊断其为肺气肿。谁都没想到,简单的“肺气肿”,一治就是十多年。他们辗转于多家医院,钱花了,罪也受了,但病情却一直未见起色。

2013年,正当徐阿姨一筹莫展之际,家人通过媒体得知我院的呼吸科是全国呼吸专业排头兵。于是,抱着最后一丝希望,慕名来到我院就诊。这才有了开头的一幕。

经过详细的检查,我发现困扰阿姨多年的呼吸困难、气促的疾病一直被误诊了。实际上,她患的是一种呼吸罕见病,名为肺淋巴管肌瘤病(LAM)。此类疾病几乎均发生于女性,尤其以育龄期女性为主,平均发病年龄20~40岁,主要累及肺脏,典型表现为双肺弥漫性囊性改变,严重影响患者肺功能。而阿姨的症状和影像学与之完全吻合。

确诊病情后,我为阿姨制定了治疗方案,给予靶向药物进行治疗,阿姨的气促症状逐步改善。如今,阿姨已经回归正常生活,平时跳跳广场舞,偶尔与朋友们旅旅游,用她自己的话说,“刘大夫妙手回春,我已经重获新生。”

不幸中的万幸

口述:四川省医学会罕见病协作组组长、四川大学华西医院神经内科 商慧芳

多年前,一位女患者被家人用担架抬进医院。就诊时,她只有22岁,但在此之前,她已经完全卧床四、五年了。

起初,她只是觉得自己下肢无力,导致走路姿势异常。随着病情进行性加重,逐渐出现四肢僵硬,运动徐缓,面无表情。

因长期卧床,她看起来瘦骨嶙峋,眼神呆滞。本来青春盎然的年龄却只能禁锢在3尺余的床上,失去了人生太多的色彩。

因家庭经济困难,家人只能带着她去基层医院问诊。在医生的指导下,她尝试了多种治疗,但病情一直未能好转。患者也在一次次的失败治疗中逐渐麻木,失去希望。看着女儿面色苍白的小脸,家人决定放手一搏。带上全部身家,并向亲朋好友借款,负债累累地来到华西医院。

经过详细检查,患者被确诊为“多巴反应性肌张力障碍”疾病。这是一种神经系统罕见病。这类患者往往于儿童或青少年期起病,如果未得到及时、正确治疗,疾病会进行性加重。由于肢体和躯干的肌张力障碍症状造成严重的畸形和生活不能自理,一般20岁之前就严重残疾。

如果说罕见病患者本身是不幸的,那么,作为多巴反应性肌张力障碍患者,却是不幸中的万幸!因为,它具有极强的可逆性——只需使用小剂量的左旋多巴,就能使患者恢复正常,享有同龄人一样的正常生活。

经过给予小剂量左旋多巴治疗后,患者的症状完全消失,从此,生活也不用依靠旁人照顾,而且可以结婚生子,绽放出本身应有的光彩。

他们是幸运的,但不可忽视的是,还有更多的罕见病患者正生活在水深火热之中,在绝望中挣扎,在身心的双重折磨下艰难度日。

“渐冻症”全称为肌萎缩性脊髓侧索硬化(ALS),欧美患病率约为3~7/10万人。这类患者一般中年发病,中位生存期仅有3~5年。从担心害怕到惊恐绝望,一点点地接受疾病的凌迟,精神上的折磨远大于生理上的疾病。由于身心的双重痛苦,他们的生存质量严重受损。

希望国家、政府、医患、媒体能多方联手,提高罕见病知晓率,加强罕见病科研力度,推进更多医护人员及公众的疾病认知,让患者“有药可医”,让医生“有技可施”。

绝望中的重生

口述:中日友好医院中西医结合肿瘤内科神经内分泌肿瘤诊疗中心负责人 谭煌英

一年前,患者张先生来到我的门诊,伤心不已,以前常年精力无限、乐观开朗的他,因为一次体检,一下子坠入了深渊。原来,腹部B超检查发现肝上长了好多肿块。奇怪的是,医生询问病情,张先生却丈二和尚摸不着头脑,感觉平时没什么不舒服,就是上腹偶尔隐隐作痛,但并无肝炎病史。

之后,张先生进一步做了腹部核磁共振检查。不料,核磁片子一出,医生们吃惊不已——除了肝上长满了大大小小的瘤子,胰尾也发现了肿块。张先生被告知,“目前怀疑胰腺占位伴多发肝转移,需要进行肝脏穿刺活检,病理确诊。”

就这样,张先生回到家,和妻子女儿抱头痛哭,这胰腺肿瘤还有肝转移,不就是胰腺癌吗?这可是癌中之王啊!张先生擦擦眼泪,绝望中,开始动笔写最后的生活计划和遗书。

接诊医生回到家,也重重疑惑,越想越奇怪——胰腺癌伴肝转移病例见过不少,肿瘤标志物正常、全身状态这么好的情况却没见过!7天之后,病理结果出来了,是“(肝)神经内分泌肿瘤G1,考虑转移性”。张先生被医生们推荐到中日医院神经内分泌肿瘤诊疗中心,也就是我这里。

门诊中,我安慰张先生——不要怕!神经内分泌肿瘤不是癌症,好好治疗,预后很不错。广义的神经内分泌肿瘤(NEN)包括分化好的神经内分泌肿瘤(NET)和分化差的神经内分泌癌(NEC),它们虽然也是恶性肿瘤,但并不属于普通癌症。其中,NET和癌症相比有四个区别:病情发展慢(长得慢、转移慢);生存期长得多;早期发现有治愈可能;诊治手段不同。

在我们的科学指导和信心鼓舞下,张先生和家人慢慢走出了突如其来的阴影,渐渐转忧为喜。这类看似有些“惊悚”的经历,在神经内分泌肿瘤患者中并不少见。然而,却也并非每位神经内分泌肿瘤患者都有这样柳暗花明的结局。门诊中,因治疗过度、被切除全胃等情况并不鲜见。

我回想近十年的神经内分泌肿瘤临床和科研之路,依然坚信当年自己没有选错病种。十年前,一年接诊不过50名患者;十年后,一年接诊的新患者超过了400名。我目睹了中国神经内分泌肿瘤的发展和诊疗水平的进步。中日医院最新数据显示,近7年(2012-2018),中日医院的神经内分泌肿瘤病例数现已达1574例。依靠多学科协作、强调规范化诊疗、注重中西医结合,如今,中日医院已成为全国神经内分泌肿瘤患者最集中的诊疗中心之一。

一人确诊 全家获益

口述:保定第一中心医院内分泌二科主任 李志红

患者29岁,脸色焦黑,身高1米6。因为婚后一直不育,多方查找不到原因,来到我的门诊看内分泌不育症。“我已经走了好几家医院,谁也弄不清我的病因。”有人建议他去看内分泌科,他抱着试一试的想法来了。

查看他的肾上腺CT片时,我初步诊断可能是先天性肾上腺皮质增生症,后确诊为21-羟化酶缺乏症。再经过仔细问病史,他在7岁左右的时候,就出现了性早熟。当时身高远超同龄孩子达到160 cm,之后再也没长高,现在还是160 cm,虽然有阴毛、腋毛和正常大小的阴茎,但睾丸很小只有2~3毫升。他的父母毫不知情,也在适婚年龄结婚了。因婚后不孕、在其他医院被诊断为无精症,其实真正病因是肾上腺出了问题,外周性性早熟导致骨骺早闭合,睾丸未能发育。

这位患者经过治疗后,虽然不能再长个了,但21-羟化酶缺乏症的相关症状都得到缓解,肤色也不那么黑了,异常激素水平也改善了,但遗憾的是患者至今未能获得生育能力。

回过头来说,如果在7岁前他的父母能够发现他的异常发育,比如长胡须、长阴毛、变声、等男性第二性征及其它青春期表现,及时就医,较早确诊21-羟化酶缺乏症,就能正常生长发育,成年后会有正常的性生活和孩子……

这类疾病容易被忽视的原因,除了父母对性早熟的认识不够,还有严重的21-羟化酶缺乏症孩子在确诊前就因为严重肾上腺皮质功能不全(肾上腺危象)出生后几个月内夭亡。

有一例21-羟化酶缺乏症的患者是个18天的婴儿……

这个病例要从我每年的继续教育课程讲起。我在课堂上讲到罕见病部分,讲罕见病诊断思路。一位学生是妇幼医院的医生,她听了我对罕见病的介绍之后,记在了心里。有一个她接生的婴儿,皮肤很黑,孩子因为脱水总是恶心呕吐。她还发现男婴的双侧睾丸、阴囊和阴茎都比较大,颜色偏黑。她把患者推荐到我这里,经过诊断,确诊是21-羟化酶缺乏症中最凶险的失盐型。

欣喜的是,这个小宝宝因为发现早,经过及时的治疗,已经转危为安了。

编后语

打造队伍 建设平台 搭建蓝天

采访中,几乎所有罕见病专家都表示,从健康层面而言,要保障罕见病患者的健康,首先要大力宣传罕见病的相关知识,普及罕见病诊疗,培养一支真正具备罕见病诊疗能力的医疗队伍,这是保障罕见病患者健康的重要抓手;其次,要加强罕见病相关科研,鼓励科研人员关注罕见病,只有科研才能推动医学进步;再次,罕见病诊疗平台建设尤为重要,一定要在全国建立和普及罕见病诊治平台,将罕见病目录袖珍手册推广至基层医生,让他们对此也有一定了解,发现罕见病患者及时进行转诊,让罕见病患者病有所医。

从社会关怀而言,也可分为三个层面出发:第一,国家层面要关怀罕见病患者。近年来,从国家版第一批罕见病名录到罕见病诊疗协作网,国家给予了大量的政策倾斜,让罕见病患者“病有所依”。第二,社会层面要关怀罕见病患者,包括媒体、病友组织等,对于罕见病患者而言,社会多一份关注,也许就多一条生路。第三,呼吁社会建立更多罕见病关爱基金会,形成良性循环机制,给予罕见病患者更多生的希望。

对罕见病患者的关注,体现的是一个国家对弱势群体的重视、关爱和照顾,是一个国家进步的突出表现之一。希望全社会能够多方联手,共同为罕见病患者搭建一片“蓝天”。

发表评论

最新评论

-

05-092025

指南制订不是“短平快”,陈耀龙详解10步标准化流程

-

new关注!第四届钟南山青年科技创新奖启动评选!

2025-05-09 -

new以“菁”为“擎” | “络学菁英医师计划”正式启动!

2025-02-23 -

new革新高危直肠癌治疗,金晶团队在国际权威放射肿瘤年会上发出"中国好声音"

2025-05-08

-

专家来辟谣,院士齐推荐!这场健康科普大会 治好您的“体重焦虑”

2025-04-09 -

2025年医TV健康日直播计划

2025-02-10 -

成为有力的临床科室 | 拓展临床麻醉内涵,提供更多更好的医疗服务

2025-02-06 -

朱玉龙:人工气胸辅助技术在经皮呼吸介入诊疗技术中的临床价值

2024-12-04 -

“抗癌元气站”患教系列专题报道

2024-03-11

-

展风采 砺初心 勇担当 | 首届“中青年肿瘤防治菁英”名单公示

2023-12-26 -

国家呼吸医学中心“无管中心”正式成立!

2024-12-08 -

齐鲁医院领衔主编 《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》发布

2023-04-26 -

第八届医学家年会⑫ | 山东省耳鼻喉研究所所长、山东省耳鼻喉医院名誉院长王海波:30年倾情守护国人耳鼻喉健康

2023-04-11 -

第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门召开

2023-06-11 -

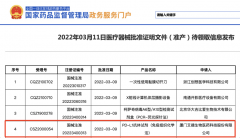

首个国产PD-L1伴随诊断产品性能表现卓越

2022-03-13 -

她是护士,也是抗美援朝战士

2023-05-11