中国房颤样本量最大、区域最广的流行病学调查出炉,透露出了哪些信息?石少波副教授解读

武汉大学人民医院(湖北省人民医院)率领中国房颤中心联盟单位完成的一项全国最新、样本量最大、区域最广的流行病学调查发现:我国成人房颤标准化患病率为1.6%,并存在显著的地域差异。这一数据显示我国房颤患者近2000万,亟需强化房颤单病种规范化管理体系的建设。

近日,该研究成果在线发表在最新一期《柳叶刀》子刊《The Lancet Regional Health - Western Pacific》上,论文题目为“中国房颤的患病率和风险:一项全国性横断面流行病学研究”。武汉大学人民医院(湖北省人民医院)心血管内科石少波副教授、唐艳红教授、赵庆彦教授为文章共同第一作者,黄鹤教授和黄从新教授为共同通讯作者。

房颤是最常见的持续性心律失常,据估计全球成人房颤患病率在2~4%,而中国的数据较缺乏。房颤不仅增加5倍的中风风险,而且降低患者生活质量,显著增加心力衰竭、痴呆、死亡等事件,已成为严重危害人类健康的重大心血管疾病。然而,我国房颤防治水平仍落后于全球平均水平。为此,武汉大学人民医院心血管内科黄从新教授2017年开始带领全国专家建立起中国房颤中心联盟,从筛查、门诊、住院、手术、随访等方面着手,以期全方位地提高我国房颤的管理水平。

黄从新教授带领团队与武汉大学公共卫生学院专家合作,设计了抽样科学、覆盖面广、样本量大的全国性房颤流行病学研究。本次全国性的流行病学调查,旨在为中国房颤中心建设提供数据支持,弥补近年来的资料空白。

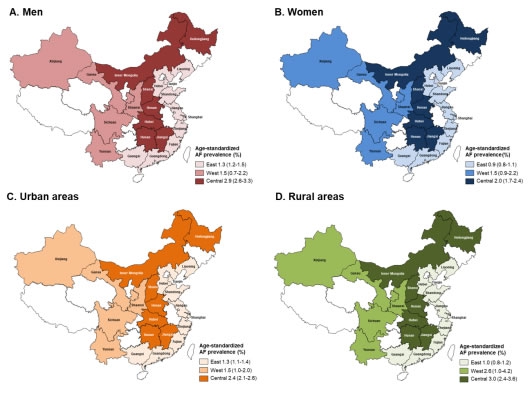

该流调工作由全国129家医院参与,从2020年7月至2021年9月共调查了329个哨点,114039名≥18岁的常住居民,其中男性54608名(47.9%),女性59431名(52.1%),平均年龄55岁,最终确诊了2604例房颤。流调结果表明,我国房颤的粗患病率为2.3%,其与年龄正相关,年龄越大,患病率越高。按照第六次人口普查数据,我国年龄标准化房颤患病率为1.6%,估算患病人数达2000万。男性高于女性,城市与农村无显著差异。

本次流调还显示,我国房颤患病率存在显著的地域差异:中部最高,其次为西部,而东部最低。多因素分析显示,男性、高龄、高血压、高脂血症、冠心病、慢性心力衰竭、瓣膜性心脏病、TIA/脑卒中是房颤患病的重要相关因素。

该项流调结果为中国房颤中心建设提供了重要数据,是房颤全程规范化管理的重要研究依据。该结果提示我国房颤的防治任务依然艰巨,需继续加强房颤的“防、筛、管、治、研”工作,以降低房颤疾病负担,减少房颤相关致残率和致死率。

研究者解读

石少波:房颤患病率为1.6%,男性高于女性,城乡之间无明显差异

房颤为严重的心房电活动紊乱,是最常见的持续性心律失常,可表现为心慌、胸闷、黑矇、乏力等症状,但高达15~30%的患者可能无明显的症状,因此而漏诊。房颤可发生于正常人群,更常见于心血管疾病患者中;其与遗传、生活方式、环境等因素密切相关。常见的不良生活习惯,如吸烟、酗酒、肥胖、熬夜、压力、焦虑、抑郁等均可增加房颤的发生风险。房颤会带来严重的临床后果,轻者降低生活质量,重则引起脑卒中,并致残、致死。但是房颤诊断十分容易,通过普通心电图或长时程心电图即可诊断。一般的体格检查,如听诊、脉搏,也可提示房颤。 虽然房颤很容易确诊,然而我国房颤管理水平严重落后于全球平均水平,表现患者基数巨大,抗凝率不足,新技术普及低,并呈现显著的区域差异。为了规范我国房颤的诊疗水平,提高抗凝率,以武汉大学人民医院(湖北省人民医院)黄从新教授为代表的一批心脏电生理专家,于2017年成立了中国房颤中心项目。以具有区域优势的医院为核心,建立协同诊疗体系,建设房颤规范化管理制度、诊疗标准、操作流程。从房颤的筛查、门诊、住院、手术、随访等五个管理水平入手,建立我国房颤综合管理模式,并逐步形成房颤单病种全程管理分级诊疗。经过数年的建设,中国房颤中心得到了全国各级医院的积极响应,注册了1300余家医院,完成了四批次认证,显著提高了房颤抗凝率。中国房颤中心建设也得到了卫生管理部门的认可,建设经验形成了《心房颤动分级诊疗技术方案》,该文件在2019年9月10日由国家卫生健康委员会和中医药管理局下发全国进行实施。 本次全国房颤流行病学调查是在前期积累的基础上实施的。一方面我国房颤总人数还不是很清楚,随着人口老龄化进程,房颤患病率可能远高于之前估计的1000万,有必要进行一次全面的调查;其次,由于中国房颤中心联盟和各省级房颤中心联盟的成立,形成了强有力的组织架构,使得繁琐而繁重的流调工作变得更加便利。最后,在全国25个省级联盟的共同努力下,克服局部疫情反复,最终完成了我国成人房颤流行病学调查工作。本次流调发现我国标准化房颤患病率为1.6%,男性高于女性,而城乡之间无明显差异,地域间却存在明显差异,各地区的房颤相关危险因素也略有不同,这些基础数据对制定我国房颤防治的公共政策具有重要的指导意义。

发表评论

最新评论

-

new从“抗律”到“调律” 参松养心胶囊多靶点出击守护心律

2025-07-09 -

new风咳论道·中西融通 | 风咳理论体系构建推动中医药创新发展

2025-07-08 -

new心速宁胶囊循证研究成果在第三届中西融合心脏健康大会重磅发布 新课题启动助力心血管疾病管理

2025-07-03 -

new历时16个月,散异有道·中西论道子宫内膜异位症中西医病例演讲大赛全国总决赛闭幕!

2025-07-01

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03