专家心声|周熙惠:权衡利弊,谋定而动——早产儿动脉导管全面管理!

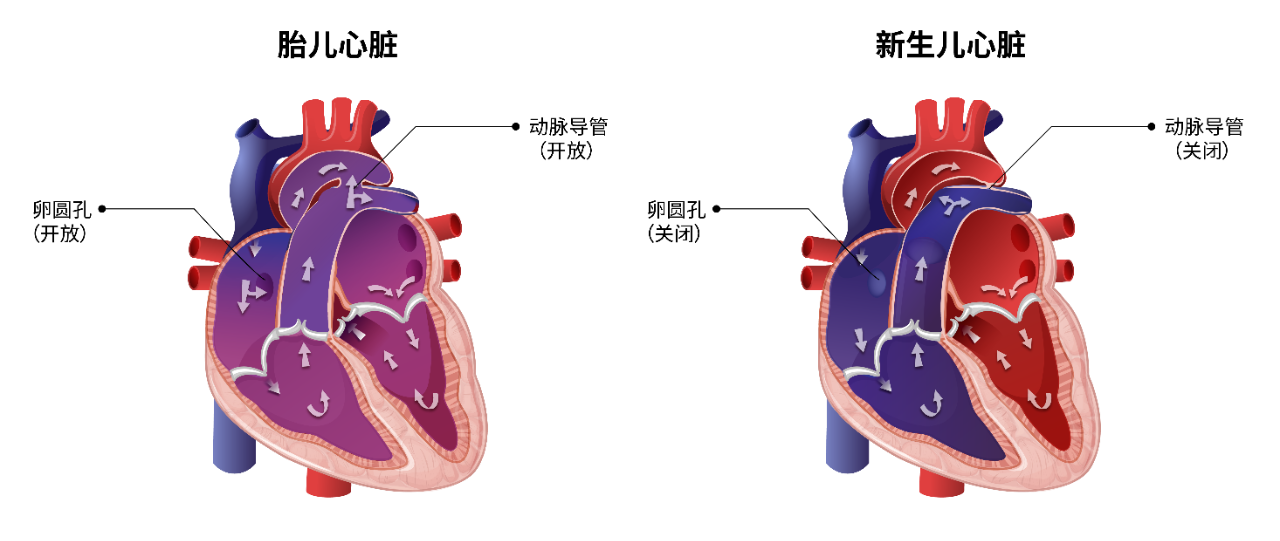

医师报讯(融媒体记者 黄玲玲)从呱呱坠地的那一刻起,每个小生命便开始了独立的人生之路,需要用尽全力来适应这个全新的世界。在这其中,心脏和循环系统作为生命的“发动机”,在生后早期便需要完成由胎儿循环向新生儿循环的过渡,循环过渡最重要的环节之一便是动脉导管。动脉导管作为胎儿期肺动脉与主动脉间的正常血流通道,生后由于肺膨胀并开始承担气体交换功能,肺循环和体循环各司其职,动脉导管可在生后数月内因废用而闭合(图1)。若1岁后动脉导管仍持续不闭合,即为动脉导管未闭(PDA)。是否所有的动脉导管未闭都应得到治疗?什么样的情况下需要治疗?治疗最佳时机是什么?这些问题仍存有争议。

图1

西安交通大学医学院第一附属医院儿科主任周熙惠教授介绍道,动脉导管未闭(PDA)是小儿先天性心脏病常见类型之一,位列先天性心脏病发病率的第三位。早产儿群体是PDA多发人群,生后第一周胎龄30周以下的早产儿PDA发病率可达1/3,胎龄28周以下的早产儿PDA发病率则有60%~70%。PDA的诊断多通过病史、体格检查、超声心动图结果等进行综合评判。

动脉导管未闭的危害及处理

周熙惠教授讲道,生后早期动脉导管开放对于改善左心前负荷可能存在一定益处。但若出生一周以后,动脉导管仍持续开放,导管粗大且分流量较多,则易出现较多严重的并发症,如呼吸衰竭、中重度肺通气障碍、颅内出血、坏死性小肠结肠炎等。

此外,PDA可能会导致体循环容量减少,患儿出现乏力、营养缺乏等症状,与之相对的则是肺循环充血,患儿易发呼吸道感染,甚至合并亚急性细菌性心内膜炎,严重时可能危及生命。“在学龄前期,所有的PDA患儿都应当进行治疗关闭PDA。”

周熙惠教授所在的西安交通大学医学院第一附属医院目前收治的PDA患儿有两类,一类是足月儿PDA,在一周岁左右到学龄前需要进行手术治疗;另一类则是早产儿PDA。“我们新生儿病房就有一些早产儿,因粗大的动脉导管不能关闭,导致长期呼吸机依赖,反复肺出血,这些孩子也需要得到及时的治疗。”

PDA的治疗方法包括保守治疗、药物治疗、介入治疗和手术治疗等。无论是经皮介入手术(即在动脉导管内部安放封堵器)还是传统的开胸治疗,患儿都会面临相应的并发症风险,包括麻醉风险、血压波动、心功能障碍、手术相关出血等。“因此如果小朋友三月龄时动脉导管仍未闭合,我们一般建议家长每3-6个月复查超声心动图。手术时间建议为生后1-2岁到学龄前。通常来讲,经过良好的术前、术中与术后管理,90%以上的孩子都能成功得到治疗。”周熙惠教授介绍道。

“巴掌仙子”的故事

有一位小朋友的故事让周教授至今难以忘怀。8年前,一位孕26周有严重妊娠期高血压疾病的妈妈,辗转多家医院抱着最后一丝希望来到了西安交通大学医学院第一附属医院。

这位妈妈的宝贝在西安交通大学医学院第一附属医院出生时体重仅有700克,被医护人员称为“巴掌仙子”。周熙惠教授回忆道:“这个小朋友在治疗中遇到的最大的困难便是PDA,超声心动图下这根粗大的动脉导管直径约有4-5毫米。每张胸片中,肺部都是白花花的一片,呈肺淤血的状态。”“巴掌仙子”在出生一个月以后,仍无法脱离呼吸机,药物治疗效果不佳,必须手术治疗。在得到家长的同意后,医生在床旁实施了PDA结扎手术。

可喜的是,术后三天,患儿便成功脱离气管插管。最终,经过3个多月的治疗,“巴掌仙子”顺利出院,而且生长发育良好,现在学习成绩也名列前茅。据悉,目前在西安交通大学医学院第一附属医院,像这样在生后一月余成功进行PDA结扎手术的早产儿还有很多。周教授由衷地说道:“经过医护人员与家长的密切配合,大部分早产儿都能闯过道道难关,最终顺利回到父母身边,回归家庭怀抱,获得健康的成长。希望更多人能对早产儿,对医护人员抱有更多的信心。”

多学科团队协作是PDA手术成功的关键

周熙惠教授介绍,多学科团队协作是PDA手术治疗成功的关键。比如西安交通大学医学院第一附属医院,拥有着先进的技术以及丰富的团队合作经验。以PDA手术为例,心胸外科历史悠久,技术精湛,由心胸外科、麻醉科、超声科、儿科医生组成的多学科团队会对手术时机、术式等进行综合评估;麻醉科则专门设立了小儿心血管麻醉团队,可以为低体重患儿实施麻醉,让风险降到最低。新生儿科则利用床旁重症超声和心动超声技术,根据动脉导管处血流的方向、导管的大小以及心房心室的大小来更好地把握液体治疗、药物治疗与手术治疗的最佳时机。可以说,手术的成功离不开多学科的紧密合作。

不要轻易放弃任何一个早产儿

很多妈妈在怀孕期间可能会因各种原因面临早产的危险,并由此产生种种顾虑。周熙惠教授强调,我国胎龄26周以上早产儿的救治成功率和远期健康率是非常高的,随着救治技术的不断进步,胎龄23周到26周超早产儿的救治成功率也在提高。

周熙惠教授表示,“这些早到的天使,虽然出生时道路不是那么顺畅,但在家长与医院的紧密配合下,他们仍然会有美好的未来。不要轻易放弃任何一个早到的天使!”

周熙惠教授简介

主任医师 博士研究生导师

西安交通大学第一附属医院儿科主任

中华医学会围产分会复苏学组委员

中国妇幼保健协会新生儿保健专业委员会常委

中国医师协会新生儿医师分会委员

中华医学会儿科分会新生儿专委员青年委员

中华医学会儿科分会科学研究专委员会委员

陕西省医学会新生儿分会副主任委员

陕西省保健学会新生儿专委会副主任委员

国家自然科学基金初审评审专家

《中国当代儿科杂志》《中国妇幼健康研究》编委

《中华新生儿科杂志》通讯编委

发表评论

最新评论

-

new“筷子笼里夹豆子”! 江苏东台这家卫生院的“微创革命”让农村患者更有“医靠”

2025-09-11 -

new专病精治,子宫内膜异位症中心的长期管理策略

2025-09-08 -

new上好人生“必修课”| 第五届清华中元论坛在京召开

2025-09-08 -

new儿童不是成人缩小版,儿童哮喘需规范化以及个性化诊疗

2025-09-04

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03