新型纳米药物有望阻止腹主动脉瘤病理演进过程

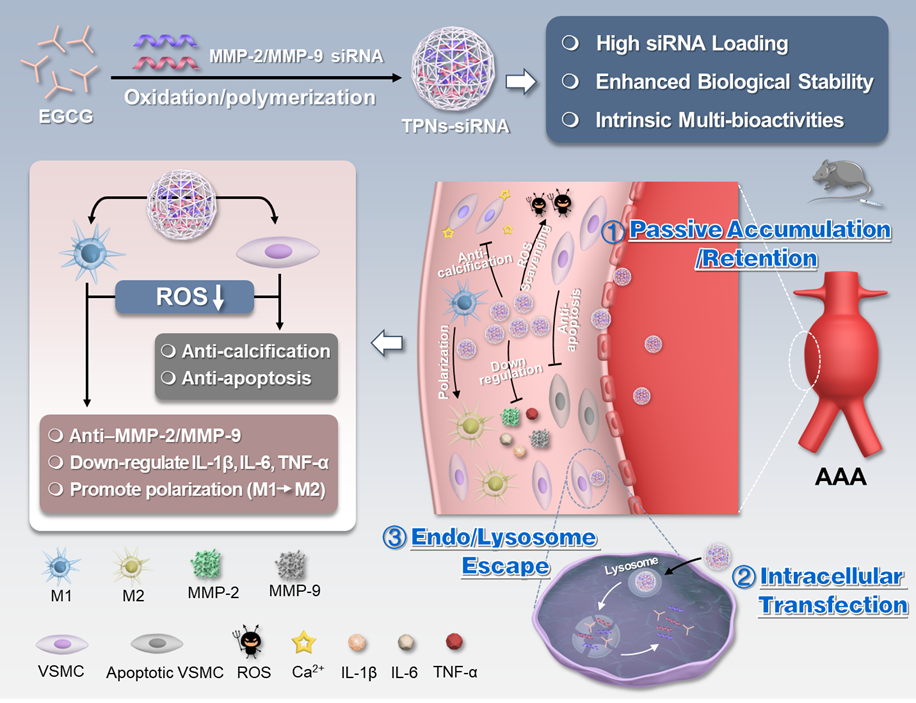

由广州医科大学附属第一医院血管外科主任王海洋教授团队完成的一项攻关课题,日前被国际最新一期权威期刊《纳米生物技术》所发表。课题组利用绿茶提取物(茶多酚)搭载小干扰核酸自聚形成纳米粒的原理,设计合成了一种新的纳米药物,能够针对腹主动脉瘤的病理特征发挥抗炎、抗氧化、抗基质金属蛋白酶、诱导巨噬细胞复极化、抑制血管平滑肌细胞钙化和凋亡等多维度的药理学效果。论文审稿专家认为,这一纳米药物可以精准靶向至腹主动脉病变部位,疗效确切,且生物体内安全性较高,原材料便宜易获得,制备工艺简单,有着重要的研制价值和临床转化潜力。

作为血管外科常见的大血管疾病,腹主动脉瘤主要表现为腹主动脉节段性全层扩张及动脉壁功能丧失的退行性病变,病变部位多发生于肾下腹主动脉段,其最凶险、紧急的并发症是腹主动脉瘤破裂出血,大量血液进入腹腔及腹膜后间隙,死亡率高达90%。本病的危险因素主要包括男性、吸烟、年龄、种族、动脉粥样硬化、高血压和家族史等;因病因复杂,病程隐匿,大多数患者早期并无明显不适症状,而是常常在体检或诊治其他疾病时,才无意中被发现。临床通过影像学检查将腹主动脉最大直径≥3厘米或其直径扩张至1.5倍以上者,即可诊断为腹主动脉瘤。

现阶段,外科手术仍是腹主动脉瘤的首选治疗方式,但由于手术指征的限制(直径>5厘米),尚存在一定局限性。对于直径3-5厘米的较小腹主动脉瘤,管理重点是防止破裂而需要定期监测;这其中有近70%的病例最终必须通过手术来修复腹主动脉。而长期“警惕监测”的策略不仅给患者造成巨大的精神压力和经济负担,并且因瘤体扩张速度的不可控性,极有可能随时导致破裂。对此,有学者建议,精准锁定炎症反应、氧化应激反应、细胞外基质的降解和重塑、平滑肌细胞的钙化和凋亡等病理生理变化,以及改善瘤体微环境,有望成功开发出对抗腹主动脉瘤扩张的新药。

王海洋教授介绍,如何降伏腹主动脉瘤,关键在于抑制基质金属蛋白酶表达并维持细胞外基质的结构完整。此前的研究表明,利用小干扰核酸能够表现出特异性沉默靶基因的功效,干扰沉默基质金属蛋白酶基因的表达,可为遏制腹主动脉瘤提供新思路。相较于基质金属蛋白酶抑制剂作用于靶细胞表面或整个血液循环系统,小干扰核酸的专属针对性更强。然而,小干扰核酸也有“力不从心”的地方,即在到达靶细胞胞内之前,容易被体内血浆中的核酸酶所降解,且其本身亲水性较强、分子量较大、呈负电性,游离的小干扰核酸很难穿越细胞膜这一屏障,无法深入细胞内“施展拳脚”。

那么,能否找到一种适合的纳米载体,将小干扰核酸护送到细胞内部,并发挥稳定的生物学活性?在国家自然科学基金和广州市科技计划基金的资助下,王海洋教授带领他的博士吴振、张朋开展了深入探索,成功地设计出了靶向动脉瘤病损部位的纳米制剂(TPNs-siRNA),该制剂协同茶多酚自聚纳米粒载体,具有抗氧化、抗炎、抑制巨噬细胞极化的显著效果,并能高效包载和递送小干扰核酸特异性沉默基质金属蛋白酶基因的表达;同时首次发现茶多酚自聚纳米粒可抑制血管平滑肌细胞的钙化和凋亡。在进一步的动物实验中,证实静脉注射给药后的纳米制剂可以靶向腹主动脉瘤部位并维持长时间的药物蓄积,且在腹主动脉瘤病损微环境中释放药物,进而阻止腹主动脉瘤的病理改变及演进过程。

王海洋教授为本文通讯作者;哈尔滨医科大学附属第一医院血管外科博士吴振、广州医科大学附属第一医院博士张朋为论文第一作者。

发表评论

最新评论

-

08-302025

兰大二院2025年度获批27项国家自然科学基金项目 立项数与资助金额再创新高

-

new甘肃省人民医院举行2025届住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业典礼

2025-08-29 -

new精准施策 靶向发力:成都市郫都区友爱镇卫生院织密重点人群健康防护网

2025-08-29 -

08-282025

福建省首家“书香医院”揭牌 厦大中山医院探索“书处方”心疗愈

-

医师节暖情慰问丨致敬赣南老区超声医学开拓者叶之中老专家

2025-08-19 -

赣医大一附院:景德镇市超声专业质控中心余健彬主任一行来访交流 共促超声医学发展

2025-03-04 -

朱玉龙教授:规避经皮肺穿刺活检术发生空气栓塞的策略选择

2025-02-25 -

朱玉龙教授:疑难特殊部位肺结节的穿刺活检策略

2025-01-13 -

北京友谊医院携手辉瑞 推动创新生物药品全球同步研发

2024-12-20

-

甘肃|“十个多一点”暖心行动 让医疗服务更有温度

2024-08-07 -

广东医附院肾内科发动科研“引擎”,让学科建设行稳致远!

2023-04-11 -

兰州大学第二医院(第二临床医学院)喜获3项2024年甘肃医学科技奖一等奖

2024-10-16 -

吴效科团队“针刺治疗妊娠呕吐”成果入选2023年度中医药十大学术进展

2024-03-22 -

不抛弃不放弃!朱玉龙教授团队成功为87岁晚期肺癌患者完成冷冻消融术同步穿刺活检术

2024-10-25 -

杨巍教授团队一系列研究成果显示:氢医学可望在心血管疾病领域大展宏图

2023-11-18 -

博爱中山,再绽风华 ——厦门大学附属中山医院举办建院95周年学术大会、2023公立医院高质量发展交流会暨中山医学管理论坛

2023-07-01