慢病管理的上海社区样本:中西医协同的实践范式与价值启示

当慢性病管理成为守护社区健康的核心课题,中西医协同的智慧正在上海基层医疗实践中展现出独特价值。

近期,上海市多家社区卫生服务中心的医疗专家齐聚交流,围绕心脑血管疾病等慢病防治的痛点与突破展开深度探讨。从心律失常、冠心病到慢性心衰等疾病的中西医结合创新方案,专家们基于临床实践,系统描绘了一幅“预防、治疗、康复”全周期守护居民健康的图景,为基层慢病管理注入了兼具温度与精度的新动能。

心律失常管理:中西医结合破解治疗困境

心律失常是社区常见心血管问题。上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心蒉潇飞分析,传统抗心律失常药物存在局限:“这些药物多仅单纯作用于单一离子通道,忽略心脏整体调节。”

而参松养心胶囊,是目前临床常用中成药中,具有多离子通道与非离子通道整合调节作用的代表性药物。“它既可调节钠、钾、钙等多离子通道,还能改善心脏传导、心肌供血,调节植物神经功能,抑制心室重构。”蒉潇飞提到,其安全性较高,可降低致心律失常风险,实现心率双向调节,兼顾快速性与缓慢性两种心律失常的治疗需求,在治疗心律失常的同时为患者带来更多临床获益。

上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心彭淑颖补充,参松养心胶囊由12味中药组成,遵循“益气养阴、活血通络、清心安神”原则:君药人参补元气,麦冬、五味子养阴敛气;丹参、赤芍、土鳖虫活血通络;黄连、龙骨、牡蛎清心安神;桂枝温通心阳,酸枣仁助眠安神。临床中,该药适用于房早、室早、阵发性房颤等快速性心律失常,也可改善窦性心动过缓、房室传导阻滞等缓慢性心律失常,实现“双向调节”。

上海市长宁区江苏路街道社区卫生服务中心乔娟菊指出,室性心律失常发病率随年龄增长而增加,男性高于女性,常与冠心病、心肌病等基础疾病相关,临床表现包括心悸、胸闷、头晕、晕厥甚至心脏性猝死。治疗上,除抗心律失常药物、导管消融、ICD植入等手段外,参松养心胶囊等中药与西药联用可增效减毒,尤其适合老年患者。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心戚静利表示,室性心律失常在老年人群中发病率高达69%,心脏性猝死80%以上由恶性室性心律失常引起。近年来射频消融术因微创、成功率高成为重要手段,但复杂病例仍面临复发难题。参松养心胶囊与西药联用可改善器质性室早治疗效果,且安全性良好,对心衰伴室早、窦缓伴室早等复杂情况有独特优势。

上海市黄浦区小东门街道社区卫生服务中心王艳蓉聚焦房颤治疗进展,指出导管消融技术革新、新型口服抗凝药应用及左心耳封堵术为患者提供了更多选择,但仍面临节律控制与心率控制策略选择、血栓预防与出血风险平衡等难点。而参松养心胶囊通过多离子通道调节、改善心肌供血等机制,可双向调节心率,安全性高,能弥补传统抗心律失常药物的局限。

冠心病与脑小血管病:关注微循环,填补防治缺口

上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心蔡成伟指出,尽管冠心病及ST段抬高型心肌梗死(STEMI)的治疗手段已取得显著进展,但仍存在诸多未被满足的需求:部分患者对阿司匹林、氯吡格雷存在抵抗;PCI术后再狭窄、支架内血栓风险仍存;慢性完全闭塞病变开通率待提升;心肌修复与心功能恢复手段有限;患者心理支持易被忽视。通心络胶囊等中成药可作为标准化西药治疗的有益补充,在改善微循环、保护心肌等方面发挥协同作用。

在脑血管领域,上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心王海东介绍,脑小血管病是由脑内小动脉、微动脉、毛细血管、微静脉及小静脉病变引发的临床综合征,全球20%~40%的脑卒中与之相关,且发病率随年龄增长上升。中医药治疗遵循活血化瘀、通络开窍原则,通心络胶囊等经典方剂已广泛应用,中西医结合可改善患者认知功能,减少脑白质病变进展。

上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心王克补充,冠心病二级预防的痛点包括患者依从性差、危险因素控制不足、多学科管理协同不足。其反复发作常与动脉粥样硬化进展、心肌缺血未改善、诱发因素未规避等相关。通心络胶囊含人参、水蛭等成分,可改善血管内皮功能、抑制血小板聚集、稳定斑块,与西药联用能缓解胸闷胸痛,作为辅助用药提升患者生活质量。

上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心谭琴根据临床观察指出,脑梗死年复发率约10%~15%,5年累计复发率超30%,男性、老年、吸烟及合并“三高”、房颤者风险更高。复发患者需更严格控制危险因素,必要时升级抗血小板治疗,加强血管评估与心源性风险排查,并强化生活方式干预与康复管理。

慢性心衰管理:多靶点干预,中西医协同增效

慢性心衰作为心血管疾病终末期表现,社区管理面临诸多挑战。

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心谭诚炜介绍,左心衰以呼吸困难(如劳力性气短、夜间阵发性呼吸困难)、咳嗽、乏力为主要症状;右心衰则表现为腹胀、食欲不振、下肢水肿等体循环淤血症状,“老年患者症状常不典型,需结合心电图等检查早期识别。”

谭诚炜表示,心衰治疗药物包括β受体阻滞剂、利尿剂等,但仍有30%左右患者存在再住院风险。中西医结合可通过多靶点干预提升疗效,中药如芪苈强心胶囊能益气温阳、活血利水,与西药协同改善心功能,减少利尿剂用量及不良反应。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心高玲分享的临床案例显示:一位合并高血压、冠心病的老年心衰患者(射血分数56%,属射血分数保留性心衰),在标准治疗基础上加用芪苈强心胶囊后,下肢水肿消退,乏力症状缓解。“该药具有益气温阳、活血通络、利水消肿功效,可改善心功能,减少再住院率。其已被纳入《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》,并被列入国家基本药物目录。”高玲说。

上海市虹口区凉城新村街道社区卫生服务中心魏俊玲强调,中西医融合是心衰管理的重要路径:“急性期以西医稳定血流动力学为主,中医辅助缓解症状(如针灸减轻呼吸困难);稳定期中西医并重,芪苈强心胶囊等中药与西药协同,改善心肌纤维化;康复期通过中药调理、八段锦等传统运动促进康复。”

结语:这场跨机构、多学科的智慧碰撞,不仅是上海社区医疗专家对慢病防治经验的系统梳理,更展现出中西医融合在基层健康服务中的广阔前景。从参松养心胶囊、通心络胶囊等中药在心律失常、心脑微循环障碍中的精准应用,到慢性心衰管理中西医协同路径,每一项实践都印证着“以患者为中心”的核心逻辑。

未来,随着循证研究的深化、多中心协作的推进,基层医疗将进一步打通中西医协同的“最后一公里”,让个性化健康管理更可及、让慢病防治更具效能,最终实现从“疾病治疗”向“健康守护”的深层跨越,为建设健康中国的基层实践提供坚实支撑。

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

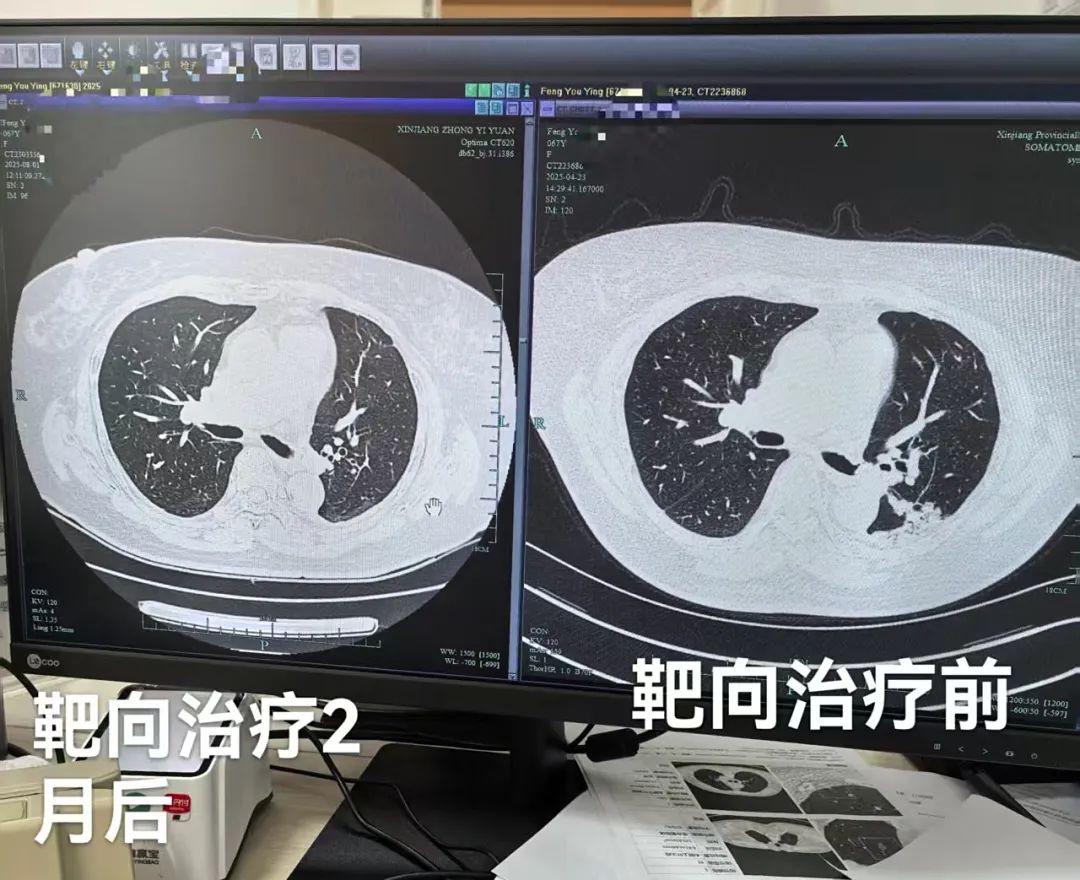

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28