研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

当前,我国老年孤独症患者总数高居全球首位,患病率增速在全世界人口大国中排名第一。随着国内外老龄化步伐加快,这一长期被忽视的公共卫生危机将愈发严峻。近日,国际权威医学期刊《分子精神病学》在线发表哈尔滨医科大学公共卫生学院田懋一教授及其团队成员田伟博士的一篇最新学术文章。专家预计,到2040年,我国老年孤独症患者数量可能突破百万,必须及早行动,采取措施并制定解决方案。

全球负担增近两倍,男性风险显著更高

这项研究首次基于全球疾病负担研究大数据,系统揭示了全世界70岁及以上老年孤独症的负担与演变趋势。研究指出,孤独症并非“儿童专利”,老年群体也同样深受其害,其患病负担正急剧上升。近30年来,全球70岁以上孤独症患者数量增长近2倍,从1990年的89.5万飙升至2021年的247.9万,增幅达177.1%。据研究估计,到2040年患者数将突破515万。

在性别差异方面,男性孤独症患病风险显著更高。2021年男性患病率为773.6/10万,是女性(2878/10万)的2.7倍;同时,男患者增速(196.7%)也远高于女性(143.0%)。从国家经济水平来看,高收入国家当前负担最重,新加坡、日本、韩国患病率居全球前三;而中等收入国家增速更快,中国、印尼等中等收入国家ASD患者总量增幅高达258.6%。

我国病例全球第一,三重压力叠加凸显

研究通过国家层面对比发现,我国在老年孤独症问题上正面临三重压力。

其一,患者数量断层领先。2021年我国70岁以上老年孤独症患者达52.4万,相当于冰岛全国人口,占全球患病总数的21.1%,远超美国(25.4万)、印度(22.5万)等人口大国。

其二,患病率增速居首。1990-2021年间,我国老年孤独症患病率从352.2/10万升至438.8/10万,增幅24.6%,是印度(8.3%)的3倍、美国(12.0%)的2倍。

其三,健康损失持续扩大。2021年中国老年孤独症患者的健康寿命总损失达9万年,相当于每位患者损失约16.3%的健康寿命。

田伟博士认为,“这仅是冰山一角,数字远不止于此,我国老年孤独症存在严重漏诊问题。许多患者经常被误诊为痴呆或精神障碍,尤其在医疗资源匮乏地区更为突出。”

人口增长贡献为主,独生政策加剧困境

本项研究还揭示了老年孤独症疾病负担增长的三大驱动因素。其中,人口增长贡献最大,达154.0%。全球70岁以上人口从1990年的2亿增至2021年的4.9亿,中国同期则从0.28亿增至1.2亿。其次,诊断率提升贡献24.7%,孤独症诊断标准的更新和公众认知水平的提高,促使更多患者被识别,同时还伴有“诊断替代”现象,即全球智力障碍患病率下降,部分转化为孤独症诊断。同时,由于孤独症患者平均寿命较常人短,抵消了老龄化的影响,也警示当前数据可能被严重低估。

针对我国特有的国情和现实情况,研究结果揭示,独生子女政策导致的“4-2-1”家庭结构崩溃,使老年患者普遍失去主要照料者;加上国内目前尚无针对老年孤独症的筛查指南、专科门诊或照护机构,专业支持处于空白状态;同时,当事家庭经济负担沉重,按年均照护成本5万元计,我国老年孤独症患者家庭年支出超260亿元,且随失能程度加重而递增。

未来患者或破百万,多层方案亟待出台

研究预测,到2040年,我国老年孤独症患者数量可能突破百万大关。有鉴于此,田懋一团队提出多层级解决方案。

在国家层面,应将老年孤独症纳入国家慢病防控体系以及公共卫生优先事项,参考《0-6岁儿童孤独症筛查干预服务规范》来制定老年版筛查路径;将诊断与基础干预纳入医保覆盖,减轻“因病致贫”风险;建设“社区-家庭”联动照护网,培训基层全科医生识别症状。

在医疗体系层面,各地三级医院需开设老年神经发育门诊,推动精神科、神经科、老年科等多学科协作;开发适宜诊断工具,避免将孤独症误诊为阿尔茨海默病(二者共病率达37%)。

在社会支持层面,应设立专项救助基金,用来支持低收入家庭;建议推广“时间银行”互助模式,动员年轻志愿者结对帮扶。

田懋一教授呼吁:“52万患者背后是52万个挣扎的家庭,我们必须立即行动起来,不让这些‘银发少年’在沉默中老去!”

背景知识链接

认识老年孤独症:一个被忽视的群体

提到孤独症,很多人以为这只是孩子的问题。其实,孤独症是一种会伴随人一生的神经发育状况,老年人也可能受其困扰。

老年孤独症主要有两类情况:一类是童年时就有孤独症特征,但由于过去对本病的认知不足,直到老年才被确诊;另一类是早年已确诊,随着年龄增长进入老年阶段的患者。

这些老人最明显的表现是社交困难,比如不懂人情往来的规则,很难和人顺畅聊天;还有些人有重复刻板的行为,或者只对某件事有特别狭隘的兴趣。但这些症状在老年时容易被误解—— 常被当成是老糊涂、抑郁症,或者单纯的“性格古怪”,结果导致漏诊或误诊。

更麻烦的是,老年人往往身患多种慢性病,身体机能下降会让孤独症症状更严重。而且他们的父母等早年照料者可能已经离世,原本的支持系统崩塌,这让他们的处境更为艰难。

和儿童孤独症不同,老年患者不需要早期发育干预,重点要放在提高生活品质上。社会需要给予他们更多支持,帮他们管理慢性病,乃至做好临终关怀。关注老年孤独症,才能让这些老人在晚年得到应有的温暖与关怀

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

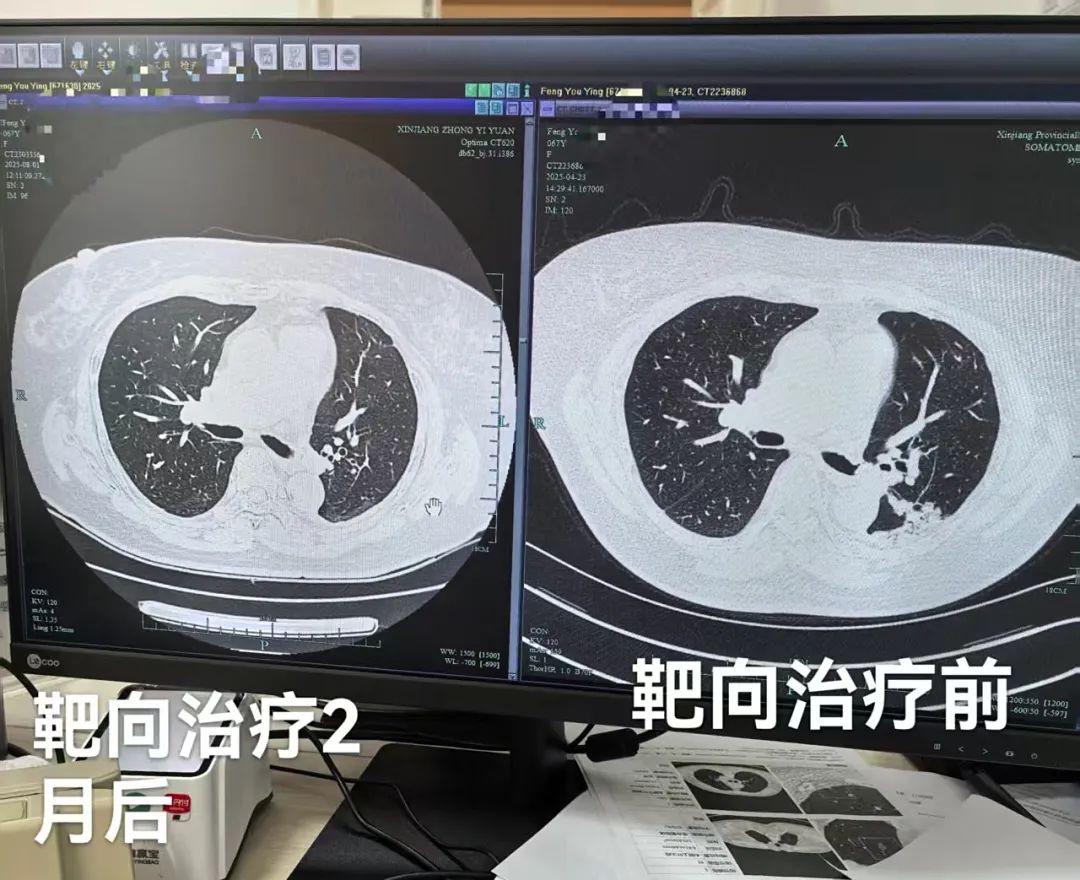

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28