精神卫生视角下的睡眠革命: 改善睡眠,重塑心理健康

在快节奏的现代生活中,越来越多的人抱怨“晚上睡不着、早上醒不来、白天没精神”。你有没有想过,人的一生大约有三分之一的时间在“睡梦中度过”,而这个看似“无所作为”的行为,其实是身体和大脑最忙碌、最关键的修复时间。

世界卫生组织(WHO)早已将睡眠健康列为全球公共卫生的重要议题之一。今天,我们来聊一聊——睡眠到底有多重要?怎样才能真正“睡得好”?

一、睡眠不是浪费时间,而是“生命的充电站”

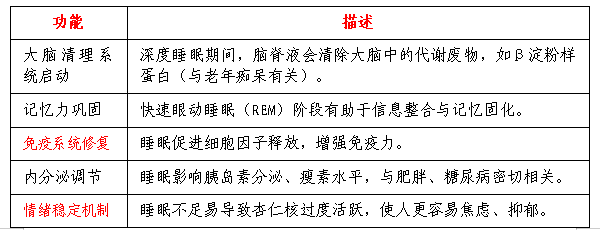

根据世界卫生组织发布的《全球睡眠健康白皮书》(Global Sleep Health Report, 2023),科学界已明确睡眠对人类健康的五大关键作用:

一句话总结:睡不好=大脑没打扫+身体没修复+心情不稳定。

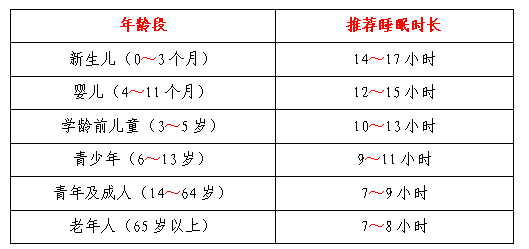

二、成年人需要多少睡眠?你的“最佳睡眠时长”在这里

不同年龄段对睡眠的需求不同,以下是WHO推荐的每日睡眠时间标准:

小贴士:别再迷信“少睡长寿”,研究显示每晚睡眠少于6小时的人,患心血管疾病的风险高出30%!

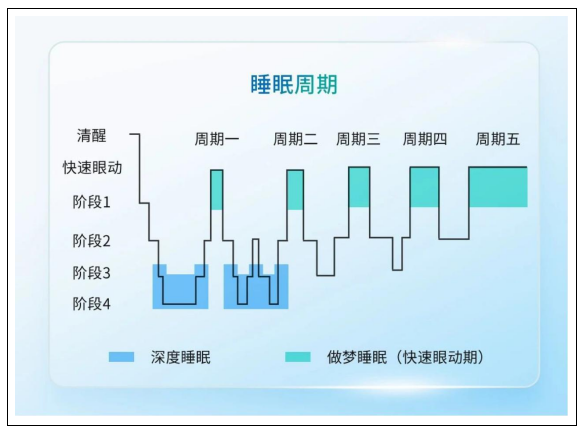

三、了解你的睡眠周期:不是越长越好,而是越“深”越好

非快速眼动睡眠(NREM)

分为三个阶段:浅睡期、轻度睡眠期、深度睡眠期。深度睡眠是身体修复和免疫系统恢复的关键时期。

快速眼动睡眠(REM)

大脑活跃,梦境多发生在此阶段。有助于情绪调节和记忆巩固。

关键点:成年人每晚应有完整的4~6个睡眠周期(每个周期约90分钟),其中深度睡眠占总睡眠时间的15%~25%最为理想。

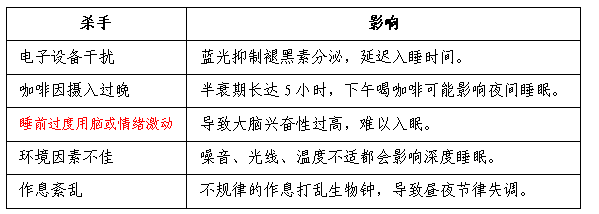

四、影响睡眠质量的五大“隐形杀手”

案例:一个上班族晚上11点放下手机准备睡觉,结果翻来覆去到凌晨1点才睡着,第二天又得早起上班,日复一日,形成“慢性睡眠负债”。

五、如何打造“高质量睡眠”?送你十大实用策略

1.固定作息时间,建立稳定的“生物钟”

每天同一时间上床、起床,即使周末也尽量保持一致。

避免长时间午睡,建议控制在20分钟以内。

2.创造良好的睡眠环境

卧室保持安静、黑暗、凉爽,理想的室温为18~22℃。

使用遮光窗帘、耳塞、眼罩等辅助工具。床垫与枕头要舒适、支撑性好。

3.睡前放松身心

尝试冥想、正念练习、深呼吸等方式缓解压力。听舒缓音乐、阅读纸质书籍帮助过渡到睡眠状态。

4.控制电子屏幕使用时间

睡前至少30分钟远离手机、电脑、电视。若必须使用,可开启“护眼模式”或佩戴防蓝光眼镜。

5.饮食调节很重要

晚餐不宜过饱,避免油腻辛辣食物。避免晚间饮用咖啡、浓茶、酒类。可适量饮用牛奶、吃香蕉、坚果等有助睡眠的食物。

6.规律运动,但不过量

每周进行3~5次中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳)。避免临睡前2小时内剧烈运动,以免交感神经兴奋影响入睡。

7.学会管理压力与情绪

长期焦虑、抑郁是失眠的重要诱因。可通过心理咨询、认知行为疗法(CBT-I)等方式改善。

8.睡前仪式感培养

建立固定的“睡前仪式”,如泡脚、写日记、听轻音乐。

让身体形成“准备睡觉”的条件反射。

9.不强迫自己入睡

如果躺在床上超过20分钟仍无法入睡,建议起身做些轻松的事,直到有困意再回到床上。避免在床上玩手机、看电视,防止床变成“清醒场所”。

10. 必要时寻求专业帮助

如果长期存在入睡困难、早醒、白天嗜睡等症状,建议及时就诊精神心理科或睡眠专科。切勿自行服用安眠药,尤其是非处方镇静药物,可能会产生依赖性和副作用。

六、什么时候该看医生?警惕这些“睡眠障碍信号”

如果你出现以下情况,建议及时就诊精神心理科或睡眠专科:

1.连续一个月以上难以入睡或维持睡眠;

2.白天严重嗜睡、注意力无法集中;

3.夜间频繁惊醒、做噩梦;

4.伴有心慌、胸闷、出汗等躯体症状;

5.怀疑自己患有焦虑症、抑郁症或其他精神障碍;

温馨提醒:不要自行服用安眠药,尤其是非处方镇静药物,可能会产生依赖性和副作用。

亲爱的朋友们,睡眠不是浪费时间,而是身体最宝贵的修复机制。它像空气、水和阳光一样,是我们每一天活力满满的基础。愿你从今晚开始,放下手机、调暗灯光、闭上眼睛,真正享受那一份宁静与美好——好好睡觉,才能好好生活!

发表评论

最新评论

-

09-122024

甲状腺手术中的喉返神经监测——守护“声音”的关键技术

-

09-042025

中医消化内科专长: 肝脏疾病的中医辨证治疗与康复指导

-

07-302025

警惕身边的“隐形刺客”——病媒生物

-

07-302025

精神卫生视角下的睡眠革命: 改善睡眠,重塑心理健康

-

发现“白细胞减少”不要慌,血液科医生来帮忙

2023-11-27 -

“癌症克星”M6射波刀:杀瘤不见血,不开刀、无创伤,预后效果好

2023-07-17 -

认识麻风病健康科普知识

2023-04-26 -

医访谈|向森教授:关注乳腺癌分期,基于指南规范诊疗,减轻患者经济和心理负担

2023-07-07 -

盆腔炎症,这3个护理技巧或许能使女性受益

2023-05-23 -

胆结石的形成原因及其治疗

2023-06-05 -

家有妊娠期高血压孕妇的日常护理

2023-06-16