打通急诊多学科“生命通道”

医师报讯 (融媒体记者 黄晶)日前,一段各学科医生往急诊科狂奔的视频在网络上刷屏,这是急诊科医生发起的“摇人”行动,是生命攸关的急诊多学科协作诊疗(MDT)。有网友感叹,不怕医生慢悠悠,就怕医生真着急,因为已经按下生命倒计时,开始跟死神抢命。

在医疗体系中,急诊科犹如一座城市永不熄灭的灯塔,24小时守护着生命的最后防线。这里没有预约挂号,没有专科细分,只有与死神赛跑的紧迫节奏。当一位多发伤患者被推进急诊室,可能同时存在颅脑损伤、胸部创伤和四肢骨折;当一位老年患者因感染导致多器官功能衰竭,急诊医生必须在最短时间内协调呼吸、循环、肾脏等多个系统的救治——这就是急诊医学面临的日常挑战,也是MDT在急诊领域显得尤为关键的根源所在。

急诊MDT

从“单打独斗”到“团队作战”的必然选择

“多发性创伤患者就像被撞碎的瓷器,需要不同匠人同时修补。”新疆医科大学第一附属医院急救创伤中心主任彭鹏教授描述了一例典型病例:车祸导致肝破裂+骨盆骨折+硬膜外血肿的患者,普外科控制出血、骨科稳定骨盆、神经外科清除血肿的三台手术需同步进行,这就需要同时调动各相关学科快速行动起来。

“急诊科实际上是一个类似于全科的医学体系,我们的医生第一时间面对的患者来自内外妇儿、五官皮肤等各个专科。”广东省中医院二沙岛分院急诊科主任李芳教授在采访中如此描述急诊科的特殊性。这一特点决定了急诊医学不能走“精而专”的发展道路,而必须建立“广而通”的诊疗思维。急诊医生如同医疗体系中的“全科守门人”,需要具备快速识别危重程度、稳定生命体征并准确分诊的能力。

然而,现代医学分科日益精细化的趋势与急诊医学的“全科性”形成了鲜明对比。河南科技大学第一附属医院急诊科主任胡莹莹教授在采访中直言,急诊和专科之间存在着职业边界的模糊和利益冲突。当一位多发伤患者需要神经外科、胸外科和普外科共同处理时,专科医生往往倾向于从本专业角度评估病情,而急诊医生则必须从整体出发判断救治优先级。这种视角差异常导致“三个和尚没水吃”的困境——每个专科都认为其他专科应该主导救治,结果却是救治时机的延误。

绿色通道建设是多学科协作最具代表性的成果之一。据李芳教授介绍,胸痛中心、卒中中心、创伤中心等绿色通道的建立,使急性心肌梗死患者的入门到球囊扩张(D To B时间)、脑卒中患者的入门到溶栓时间(DNT时间)显著缩短。以胸痛中心为例,通过专用手机、PDA、微信群等信息化手段,急诊科、心内科、影像科、检验科形成了无缝衔接的救治网络,使患者到院后能在最短时间内完成心电图判读、心肌酶检测、冠脉造影等一系列关键诊疗步骤。

现实困境

急诊MDT面临的三大挑战

尽管多学科协作的理念已得到广泛认同,但在实际操作中仍面临诸多挑战。辽宁省人民医院急诊科主任胡晓教授在采访中指出:“让多个专家同时到急诊为一个患者会诊,需要非常大的沟通成本。”专科医生日常诊疗任务繁重,特别是顶尖专家门诊量大、手术安排紧,很难随时响应急诊呼叫。

责任划分不清是另一个突出矛盾。当患者涉及多个系统病变时,由哪个科室主导治疗、收入哪个专科病房常引发争议。胡晓坦言:“我们最怕听到专科医生说‘这个患者主要是你们急诊科处理的问题’。”尤其当治疗效果不理想时,这种责任推诿可能升级为科室间的矛盾。

医疗资源配置不均也制约着协作效果。彭鹏提到:“急诊科不可能是单打独斗,它需要各个专科的配合。”但在基层医院,专科力量薄弱,夜间可能仅有住院医师值班,难以提供高质量的会诊支持。

机制创新

打破学科壁垒的三大核心策略

建立高效的多学科协作机制,首先需要制度保障。彭鹏强调:“必须形成一套制度和机制,要求相关专科对急诊危重患者抢救给予支持。”许多医院通过设立急诊MDT领导小组,由分管院长直接负责,将多学科协作纳入科室绩效考核,对积极响应急诊会诊的专科给予政策倾斜。北京某三甲医院实施的“急诊呼叫,10分钟到场”制度,通过信息系统的自动计时功能,将会诊响应速度与科室评优挂钩,显著提高了专科参与度。

信息化建设是提升协作效率的技术支撑。传统的电话会诊模式效率低下,且难以实现多科室同步沟通。目前,领先的医疗中心普遍建立了急诊MDT智能平台,实现了一键启动多学科会诊、病历资料实时共享、远程视频讨论等功能。李芳所在的医院开发了急诊专用APP,不仅可实时传输心电图、影像资料,还能自动提醒会诊医生剩余响应时间,使急性心肌梗死患者的术前准备时间平均缩短了23分钟。

文化融合是消除学科隔阂的深层保障。急诊科与专科之间存在着胡莹莹教授所说的“急文化”与“精文化”的差异——急诊强调“快而准”,专科追求“细而深”。医院通过定期举办急诊-专科交流沙龙,让双方医生换位体验彼此的工作场景,有效增进了相互理解。同时,该院设立“急诊协作先锋奖”,表彰在跨科救治中表现突出的团队,营造了“生命至上,协作共赢”的科室文化。

未来之路

构建更智慧的急诊协作体系

提升急诊医生在多学科团队中的话语权至关重要。李芳认为:“急诊科医生必须有非常扎实的医疗功底,对各个学科尤其是危重症相关领域的能力要过硬。”建议将急诊医师参与MDT病例讨论纳入职称评审要求,同时增加急诊医生在专科轮转学习的时长。

建立标准化、结构化的急诊MDT流程是提高效率的关键。可借鉴欧美国家的“Trauma Team”模式,针对不同病种预设响应团队和处置路径。例如,严重创伤患者到达前即自动触发包含外科、麻醉科、影像科在内的固定团队响应,避免临时呼叫的延误。

“90岁的张奶奶既是心衰患者,又是COPD‘老病号’,这次肺部感染直接诱发多器官衰竭。”胡晓展示的病例揭示了老年急症的复杂性。该院开发的“老年急症预警系统”能自动抓取检验指标异常组合,当BNP>800 pg/mL+降钙素原>2 ng/mL时,系统强制启动心内、呼吸、重症、营养四科联合查房。

最关键的改进是“责任医师轮值制”:每周由不同专科主任担任MDT组长,打破“各自为政”局面。胡晓特别提到一例合并8种基础疾病的患者:“心内科关注射血分数,肾内科紧盯肌酐,而我们急诊医生要像交响乐指挥,确保治疗‘不打架’。”目前该模式使老年急症患者28天再入院率降低37%。

智慧医疗技术为急诊协作提供了新可能。人工智能辅助分诊系统可基于患者生命体征、主诉和初步检查,智能推荐需要参与的专科;区块链技术可实现诊疗记录的可追溯性,明确各科室贡献;5G远程会诊平台能实时连接院内院外专家资源。

总结

以患者为中心重构急诊生态

在医疗分工日益精细化的今天,急诊多学科协作已不再是选择题,而是必答题。每一次成功的跨科救治,都是对“生命至上”理念的最好诠释。正如彭鹏教授所言:“当看到医护人员为抢救生命全力奔跑时,传递的是医者最本真的价值追求。”

未来急诊医学的发展,需要打破传统的学科藩篱,构建以患者为中心的新型协作生态。这既需要制度设计的智慧,也需要技术创新的支撑,更需要每一位医疗从业者胸怀全局的担当。当急诊科与各专科真正形成“生命共同体”,急危重症患者才能获得无缝衔接的全程照护,医疗体系的整体效能才能实现质的飞跃。在守护生命的赛道上,没有单打独斗的英雄,只有携手同行的团队——这或许就是急诊多学科协作带给现代医学最深刻的启示。

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

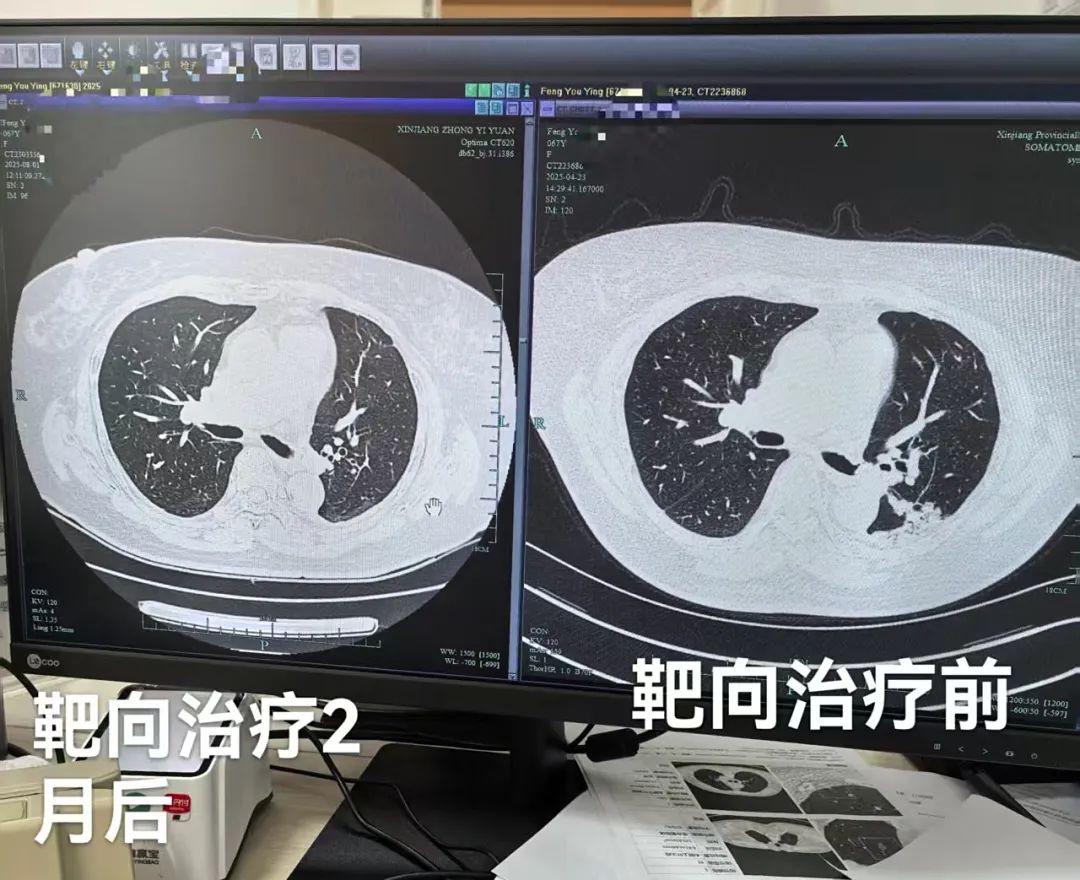

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28