对疑似肿瘤者有的放矢

NICE发布肿瘤临床症状“识别”指南

近日,英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)发布2015版“疑似肿瘤患者:识别和转诊指南”,用于指导英国全科医生(基层医生)根据患者临床征兆对其进行更早的肿瘤筛查。

疑似肿瘤的最初征兆通常是在基层中被发现,新指南更加注重患者就诊的临床症状,并通过这些症状来判断是否为疑似患者,从而指导全科医生更早判断患者患癌可能性,更迅速地决定是否需要将患者转诊接受进一步检查。

虽然临床表现与肿瘤的因果关系有待确定,但临床表征反映了患者的实际情况。注重基层医疗,提高人群整体健康,促进肿瘤早筛,有助于控制癌症。

癌症早期诊断的目的在于早发现早治疗。在有条件的地方,定期开展健康检查或防癌普查(初筛)对发现早期癌症是较好方法。

肿瘤早期发现有何最新进展,国内各学科专家有何观点,本期特针对该主题进行阐述,从而提高临床医生,特别是基层医生的早筛意识与防治规范。

肝癌完全可以早发现

▲ 北京佑安医院肝胆微创介入中心 郑加生

肝脏是人体内脏中最大的器官,也是实质性器官。由于肝脏内无神经分布,缺少感觉功能,肝癌发生早期时肿块较小,患者通常没有任何不适感觉,直到肿瘤逐渐发展变大,牵拉到肝脏包膜甚至侵蚀到周围组织时,患者才有痛感,并伴随呕吐、腹胀、消瘦、乏力、黄疸等症状时才去就医,这时肝癌已达到中晚期了。

临床发现,大多数患者肝内肿瘤达3~5 cm时仍无典型症状。肝癌产生的临床症状无特异性,多种疾病都可能产生,单靠症状不易联想到肝癌,缺乏经验的医师极易误诊或漏诊。

肝癌早期发现绝不能单纯依靠患者门诊就医中的检查,对高危人群普及肝癌筛查工作可发现早期肝癌。大部分肝癌发生于乙型、丙型肝炎患者,称为肝癌高危人群。血清甲胎蛋白检测和肝脏超声检查是发现早期肝癌的重要手段,甲胎蛋白是肝癌的重要标志物,其指标升高说明患者有患肝癌的可能,CT和超声检查可发现直径≥0.5 cm以上的肿瘤。

慢性乙肝、丙肝患者,每半年应进行1次甲胎蛋白筛查及超声检查。肝硬化患者的筛查间隔时间更要缩短,每3个月就应进行1次甲胎蛋白的筛查及超声检查。定期筛查是肝癌早期发现的保证。

肺癌筛查和胸部CT检查至关重要

▲ 首都医科大学宣武医院胸外科 支修益

“中国原发性肺癌诊疗规范(2015年版)”推荐:在高危人群中开展肺癌筛查有益于早期发现早期肺癌,提高治愈率。低剂量CT发现早期肺癌的敏感度是常规胸部X线的4~10倍,可以早期检出早期周围型肺癌。国际早期肺癌行动计划数据显示,低剂量CT年度筛查能发现85%的Ⅰ期周围型肺癌,术后10年预期生存率达92%。美国全国肺癌筛查试验证明,低剂量CT可以降低20%的肺癌死亡率,是目前最有效的肺癌筛查工具。目前,我国在少数地区开展的肺癌筛查和“肺癌早诊早治试点技术指南”中推荐采用低剂量CT对高危人群进行肺癌筛查。

新规范指出,胸部CT和薄层重建是肺部小结节最主要的检查和诊断方法。对于肺内≤2 cm孤立性结节,应进行薄层扫描和多平面重建;强调肺癌初诊患者胸部CT扫描范围应包括双侧肾上腺;难以定性诊断的胸部病变,可采用CT引导下经皮肺穿刺活检来获取细胞学或组织学诊断。

同时,规定胸部MRI检查可选择性地用于:判定胸壁或纵隔是否受侵;显示肺上沟瘤与臂丛神经及血管的关系;区分肺门肿块与肺不张、阻塞性肺炎的界限;对禁忌注射碘造影剂的患者,是观察纵隔、肺门大血管受侵情况及淋巴结肿大的首选检查方法;对鉴别放疗后纤维化与肿瘤复发亦有一定价值。

普及前列腺癌初筛 改善患者生存质量

▲ 北京协和医院泌尿外科 李汉忠

“2014版前列腺癌诊断治疗指南”推荐,直肠指检(DRE)联合前列腺特异性抗原(PSA)检查是目前公认的早期发现前列腺癌最佳的初筛方法。

直肠指检:大多数前列腺癌起源于前列腺的外周带,DRE对前列腺癌的早期诊断和分期都有重要价值。考虑到DRE可能影响PSA值,应在PSA抽血后进行DRE。

前列腺特异性抗原检查:PSA作为单一检测指标,与DRE、经直肠前列腺超声(TRUS)比较,具有更高的前列腺癌阳性诊断预测率,同时可以提高局限性前列腺癌的诊断率和增加前列腺癌根治性治疗的机会。

PSA检查时机:美国泌尿外科学会(AUA)和美国临床肿瘤学会(ASCO)建议,50岁以上男性每年应接受例行DRE、PSA检查。对于有前列腺癌家族史的男性人群,应该从45岁开始进行每年1次的检查。国内专家共识是对50岁以上有下尿路症状的男性进行常规PSA和DRE检查,对于有前列腺癌家族史的男性人群,应该从45岁开始定期检查。

普及早期筛查,有效提高前列腺癌检出率,发现早期局限性前列腺癌,降低晚期前列腺癌发生率及死亡率,延长生命,提高患者生活质量。

上消化道癌筛查:早诊早治 科学决策

▲ 河南省肿瘤防治办公室 陆建邦

2004年,国家卫生部启动食管癌早诊早治示范基地建设,2009年在全国部分省区相继开展食管/贲门癌、胃癌等高危人群筛查及早诊早治项目,目前,已经扩展至29个省区142个市县,每年有超过20多万高危人群进入筛查队列实施早期诊断和早期治疗。

“中国癌症筛查及早诊早治技术方案”将筛查对象定义为上消化道癌高发地区40~69岁人群,筛查间期定在3年左右。实际筛查显示:1次筛查可发现2~3年的浸润癌患者,每年发现早期癌患者1255/10万,加上更多的癌前病变被发现,筛查效率非常高。

对这些患者或病变采取积极治疗,更能充分体现高危人群筛查和早诊早治的重要价值。但要评价中期效果,只能看目标人群癌前病变的降期效应,最终效果主要是人群死亡率的降低。无痛胃镜的开展为提高筛查人群参与率,起到了积极的推动作用,也体现了以人为本的意识,减少筛查带来的不适。

每个项目点年度筛查人数需根据各自技术力量和设备情况等合理确定。从目前随访筛查数据来看,把食管重度异型增生、原位癌和贲门胃部的高级别瘤变作为危险癌前病变进行积极干预及微创治疗是合理的。临床还需积累更多资料阐明是否存在过度治疗或治疗不及问题。

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

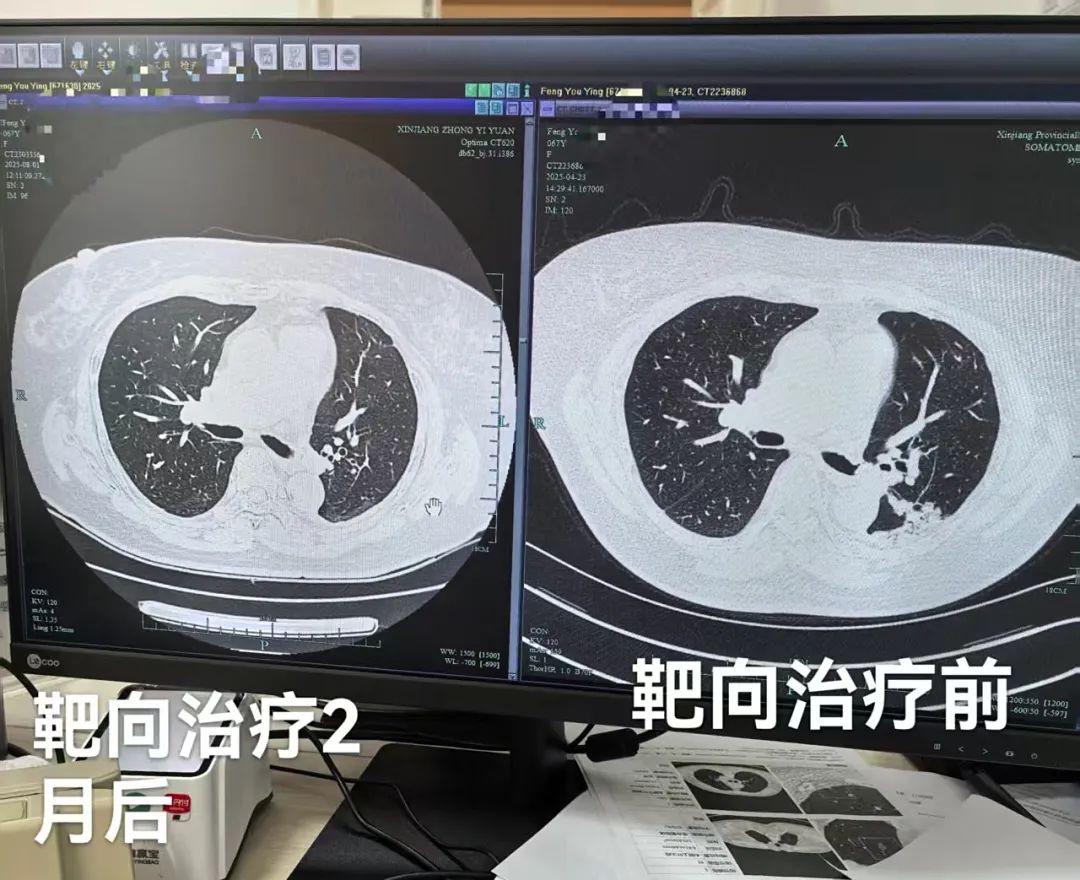

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28