抗震救灾 实用技术唱主角(上接第2版)

【挤压综合征】挤压综合征:获救后的潜在杀手

这是2008年汶川地震发生后一则广为传播的新闻。陈坚,在地震废墟中掩埋了70多个小时后被救出,然而在获救半个小时后,他却离开了人世。夺走他们生命的,正是可怕的“挤压综合征”。

所谓挤压综合征是指四肢或躯干肌肉丰富部位长时间受到挤压,出现以肢体肿胀、坏死,高钾血症,肌红蛋白尿以及急性肾损伤为特点的临床综合征。大量研究表明,全身性症状出现在肢体解压之后。

根据近年资料推测,地震可造成3%~20%的挤压综合征,引发约20%的急性肾衰竭死亡率。其治疗措施主要包括补液、输血、利尿、血液透析、连续肾替代治疗(CRRT)等。其中CRRT具有缓慢持续清除溶质及炎症介质和血液动力学稳定等优点,在挤压综合征伤员救治中备受关注。

2008年汶川地震中,华西医院肾脏内科创造了无1例入院患者因挤压综合征所致电解质和肾功能衰竭死亡的成功纪录,为此冀玲教授等分享了团队成功经验。(华西医学,2008,23:1489)

CRRT治疗其单位时间内可接受治疗的患者数量有限,因此合理选择行CRRT治疗的患者非常重要。冀玲教授推荐,出现以下情况中的1条就可行CRRT治疗,若有2条以上则为强适应证:(1)合并多器官功能衰竭;(2)血液动力学不稳定,或普通血液净化治疗无法控制好循环容量;(3)严重感染、败血症;(4)顽固高代谢综合征,难以纠正的电解质和酸碱平衡。行CRRT治疗时,患者的置换量至少应达到35 ml·kg-1·h-1,尽量开展持续高容量血液滤过模式治疗。

地震中,大部分患者存在活动性出血或高出血倾向,因此抗凝剂的使用在地震伤员中非常重要。冀玲教授等推荐首选局部枸缘酸抗凝,且剂量应<26 mmol/h,以防出现枸缘酸中毒等不良反应。

另外,在CRRT治疗时,还应注意多学科协作,与感染科医师确定最佳抗菌药剂量,与骨科医生选择抗凝方式,这对成功实施CRRT治疗至关重要。

【心脏疾病】地震会诱发心脏疾病

俗语云:“世界杯、战争、地震是诱发心脏病三大病因。”可见震中对于突发心脏病患者的处理与护理非常重要。

空军总医院重症医学科宁波教授介绍,地震中本身有心脏疾病的患者,震中突发心脏疾病的几率高且救治成功率低。需要注意的是,本身无心脏基础疾病的患者,震中也易诱发心脏病。导致该类人群罹患心脏病的原因有心理因素、受伤部位的炎症反应,另外在非心脏手术中也会诱发心脏疾病。

当被困在幽闭空间中等待救援时,心理会极度恐慌。此时,极易诱发心绞痛、心肌缺血等心脏疾病。因此,震中保持一个平稳、乐观的心理状态,对于争取救援时间获得解救非常重要。

腿部压伤后,会造成局部缺血,导致组织坏死产生毒素。并且被压时间越长,毒素积累就越多,心脏受损也更严重。抢救时会出现这样的现象,也许当患者被压时还能交流,但一旦把重物移开,患者立刻就会昏迷。其原因就是毒素释放到血液导致中毒,造成心脏抑制。此时,体内钾离子浓度也会急速升高,抑制心肌收缩,导致患者心脏收缩力下降,直至死亡。所以面对这样的患者,一定要尽快截肢维持患者生命。

在非心脏手术抢救中也会诱发心脏不良事件,如术后心肌缺血、心梗、心律失常等。因此外科医生手术前可根据指南,对患者手术类型进行危险分层,以便于对高危人群进行特殊保护。术后要密切观察患者生命体征,及时处理异常情况。手术时选择适当的麻醉方式以保护心肌。术中要保持血流动力学稳定,氧供充足,避免过度输液以及低体温。

【骨科】抢救缺血肢体的黄金时间是8小时

河北医科大学第三医院张英泽教授指出,我国地震灾害频发,地震中骨折发生率很高,因此震后的骨科急救尤为重要。

诊察 地震时短时间内会有大批伤员同时产生,且多为多发伤,多以脊柱四肢骨折、手足毁损伤和挤压伤为主。要求医生面对大批伤员时忙而不乱,遵循急救的“危重者优先,救命第一”原则救治时首先保持伤员气道通畅,维持呼吸及循环系统稳定;其次是对伤员进行全面体格检查,减少误诊和漏诊。

时间 抢救生命的最佳时间是震后72 h,抢救缺血肢体的黄金时间为伤后8 h。对于血管损伤伤员,要争取在最短的时间内让伤员得到及时有效的治疗。救治时间越短其救治成功率也就越高。

开放骨折处理 首先要尽早清创。对开放性骨折伤员尽量采用外固定支架固定。外固定架安装方便,可有效纠正血管迂曲,有利静脉回流,减轻肢体水肿。

挤压综合征和急性肾功能衰竭 在地震现场大量补液并应用5%碳酸氢钠碱化尿液,同时纠正高钾血症。若患肢出现肌肉进行性肿胀、感觉和运动障碍、少尿和肌红蛋白尿等挤压综合征表现,应在切开减张的同时行血液透析治疗。若没有血透条件的,必要时考虑截肢,以保证伤员生命。

骨筋膜室综合征 对于长骨骨折伤员,要勤于观察伤员病情变化,当出现肢体张力高、血运和感觉障碍等骨筋膜室综合征表现时,应果断进行切开减压。同时要注意鉴别骨筋膜室综合征和血管损伤,若确诊为血管损伤,有条件可探查血管。

地震时间段与受伤部位和严重程度有的关系 地震发生在夜间时,人们会立即坐起,此时脊柱损伤发生率就会较高,特别是颈椎和腰椎。地震发生在白天时,人们会第一时间跑向屋外,因此四肢骨折比较多见。这一经验有助于创伤医师事先准备好相应的急救设备和物资。

伤员转运 地震灾区水电不能正常供应,卫生条件差,震区手术室多难以进行严格消毒,故伤员就地手术感染率高,因此创伤骨科医生要做到不贪功,有转运条件的一定要转运到医疗条件更好的医院进行救治。

作为创伤骨科医师,当面对地震灾害时,要做到沉着冷静,当断则断,胆大心细,不瞻前顾后,进行果断有效的急诊抢救。

最后,张教授呼吁中国医师协会应成立地震灾害应急预备队,对其成员进行系统培训。平时多加演练,以增强团队的针对性、实用性和可操作性,形成规范的医学救援模式。应急救援时需统一指挥、统一部署、发挥其最大作用,完成在震后的一线救治任务。

【心理疾病】早期心理干预可缓解创伤后应激障碍

地震后,人们心理一般会出现各种应激反应,如紧张、恐惧等,甚至会出现睡眠障碍,对外界刺激反应过于敏感,出现肌肉紧张、发抖、盗汗、恶心、尿急尿频、心慌胸闷等心理反应。

创伤后应激障碍的早期心理干预对缓解病情十分重要,如能得到良好的社会支持,尤其是家庭支持,可大大减少发病率。目前干预方案还主要以心理治疗为主,包括早期心理危机干预、认知行为辅导以及心理疏导。

最近中国科学院心理研究所祝卓洪教授等人发现,书法练习或有助于儿童心理恢复。通过对汶川地震中幸存的1129例儿童进行书法练习治疗,一个月后发现,治疗组儿童心理心理恢复更快。(Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:977)该方法在成人中是否同样有效,还需更多研究。

对于灾民的心理援助除了自我调整以及心理医生的治疗,还有整个社会的责任。

发表评论

最新评论

-

new研究显示:我国老年孤独症患者超52万,居全球首位!

2025-08-29 -

new全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

08-272025

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

-

08-262025

中西融合 为心脑血管健康赋能

-

全新一代Y型聚乙二醇长效生长激素面世,助力“小竹笋”节节高

2025-08-18 -

络病理论指导 为慢病防治注入中西医结合新动能

2025-08-27 -

中西融合 为心脑血管健康赋能

2025-08-26 -

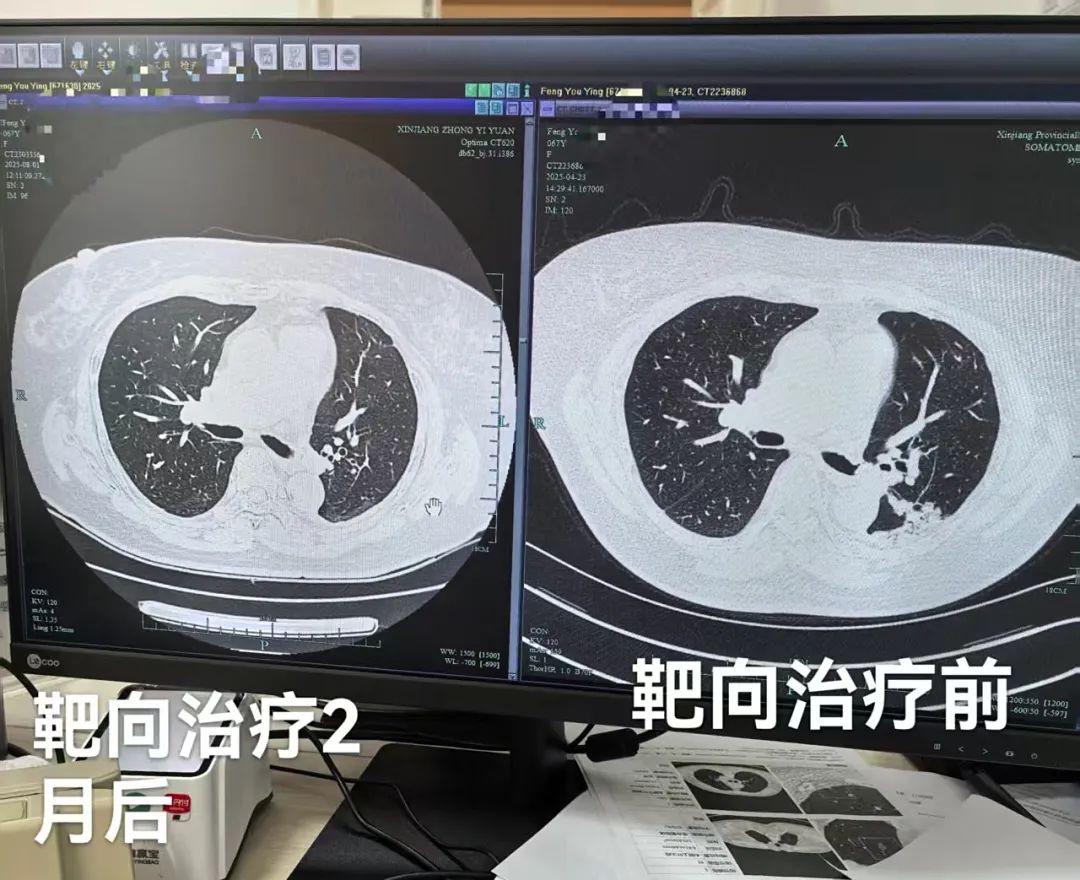

朱玉龙:一位肺癌患者的七年艰辛长征路带来的医学启示

2025-08-26 -

中西医协同赋能慢病管理 破解糖尿病与心律失常防治难题

2025-08-25

-

我国发现一例输入性寨卡病毒感染病例

2016-04-18 -

中期甲状腺癌也可以经口腔镜手术

2023-04-23 -

2023年度医界好书评审结果公示

2024-03-07 -

中国医师协会学术会务部招聘启事

2016-09-01 -

郑大附一院消化病院刘冰熔院长内镜治疗新技术受国际关注

2016-12-05 -

2017年医师资格考试四大变化

2017-07-28 -

72% 坚守是他们的春节

2017-07-28