大咖同行,感染前沿速递②|最新权威解读!优化β内酰胺抗菌药治疗重症感染策略

重症患者是感染的高发人群,感染也是导致重症患者死亡的重要原因。在治疗感染的众多药物中,β内酰胺类抗菌药物是重症监护病房(ICU)中最常用的抗菌药物。ICU患者的许多病理生理特征可能导致抗菌药物的药代动力学(PK)和药效学(PD)差异,从而导致β内酰胺类抗菌药物剂量不足。

法国麻醉和重症医学学会/法国药学和治疗学会(SFPT/SFAR)为优化ICU患者的β内酰胺类抗菌药给药方案,制定并优化了β内酰胺类抗菌药治疗重症感染指南,以指导临床实践。该指南涵盖药代动力学变化、PK/PD、给药方式、治疗药物监测(TDM)四个方面共21条推荐意见。(Critical Care. 2019, 23:104)

重视ICU患者药物代谢特征

PK主要是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄随时间变化的动态规律,为确定临床用药方案、预测药物的疗效和毒性以及合理用药有着重要意义。该指南对于ICU患者使用β内酰胺类抗菌药需考虑的PK推荐包括:建议在向ICU患者处方β内酰胺类抗菌药,每日应系统地考虑导致药物药代动力学变化的情况;建议在β内酰胺类抗菌药治疗时,每当患者的临床状况和(或)肾功能发生显著变化时,通过公式(U×V/P)计算肌酐清除率,以确定肾小球滤过率;建议开始使用β内酰胺类抗菌药治疗时,至少测量1次白蛋白水平(或至少测量血浆蛋白水平),以指导抗菌药物使用剂量。

重症感染患者可能出现低蛋白血症,低蛋白血症可能影响抗菌药物的清除率及血药浓度。重症感染发生低蛋白血症时,不同蛋白结合率的β内酰胺类药物调整如下:对于低蛋白结合率的抗菌药物,如美罗培南等,无需调整给药方案;对于高蛋白结合率的抗菌药物,如厄他培南、头孢哌酮等,需要调整剂量。

延长输注时间或连续输注 提高β内酰胺PK/PD达标率 指南对β内酰胺类药物PK/PD优化建议包括:将β内酰胺类药物的治疗目标制定为%fT>k×MIC,即给药间隔期的β内酰胺类药物游离血浆浓度高于致病菌的最小抑菌浓度(MIC)的倍数(k),当达标值为100%fT>4~8×MIC,重症患者可获得最佳细菌学应答和最佳临床应答,同时能有效减缓耐药风险;对于未验证过毒性阈值浓度的β-内酰胺类抗菌药物,当%fT>8×MIC时,对于临床疗效无益,甚至可能存在风险。 β内酰胺类抗菌药物属于时间依赖性抗菌药物,通过延长药物与致病菌的接触时间、血药浓度高于MIC的时间,有利于加强杀菌作用,提高临床疗效。因此,指南对β内酰胺类药物给药方案进行了优化。包括在等待是否实施TDM前,对于ICU患者建议治疗开始时,给予更高的β内酰胺类药物剂量。对于高MIC致病菌重症感染患者、下呼吸道重症感染患者、非发酵阴性菌的重症感染患者以及脓毒性休克和(或)病情严重程度评分高的重症感染患者,推荐采用β内酰胺类药物延长输注时间(或连续输注),以提高PK/PD达标概率,改善临床治愈率。建议在β内酰胺类药物开始连续或延长输注前,初始给予静脉内负荷剂量,以便尽快达到PK/PD目标的血药浓度。 使用TDM来优化抗菌方案 促进PK/PD目标实现 TDM是指通过测定患者体内的药物暴露、药理标志物或药效指标,利用定量药理模型,以药物治疗窗为基准,制订适合患者的个体化给药方案。该指南优化了β内酰胺类药物的TDM方法。 建议对预计β内酰胺类药物PK可能变化的ICU患者和(或)出现潜在β内酰胺类药物毒性相关临床体征的患者、正在接受肾脏替代治疗的ICU患者,实施TDM。建议在β内酰胺类药物间歇给药情况下,测定血浆谷浓度实施TDM;连续给药情况下,测定血浆稳态浓度实施TDM。建议在治疗开始后,24~48 h以及给药剂量发生变化时实施TDM;或若患者临床状况发生重大变化,需实施TDM。若发生中枢神经系统感染,建议若有可能,同时采集血液和脑脊液样本,进行β内酰胺类药物TDM。 建议考虑规定血浆浓度作为治疗目标。若未达到β内酰胺类药物靶血浆浓度,首选通过增加给药频率或转换为连续给药,保持相同日剂量:选择不连续给药方案时,增加给药单位剂量25%~50%,保持相同给药频率。若β内酰胺类药物血浆浓度仍持续低于靶浓度,建议更换为延长或连续给药同时增加β内酰胺类药物日剂量。 若血浆β内酰胺类药物浓度过高,调整方案包括:在连续给药情况下,减少日剂量;选择不连续给药方案时,单位剂量降低25%~50%,保持相同给药频率。若存在极高浓度和(或)与β内酰胺类药物过量有关的毒性症状,建议停药并在检查β内酰胶类药物浓度后恢复治疗,但需在严格TDM下进行。若发生由于或至少部分原因由于β内酰胺类药物过量导致急性肾功能衰竭,建议进行肾脏替代治疗。

专家点评

针对β内酰胺类抗菌药的TDM

逐渐成为临床工作常规

TDM是目前临床上开展个体化药物治疗的重要组成部分,是临床医生面对不同病种、不同病人、不同病理生理状态来选择用药的理论与实践的结合。临床上,TDM最初被用于防治相关药物的毒副作用,如氨基糖苷类。随着临床医学的进展,TDM被要求用于如何获得最佳临床疗效与药物使用量最小之间的平衡,如万古霉素。

β内酰胺类抗菌药物是临床上应用人群最多、针对各种程度感染性疾病的治疗药物,临床上β内酰胺类抗菌药物的使用是三种方式:传统输注、延长输注和持续输注,对最终的临床疗效密切相关。一些特殊人群,如儿科、肥胖、移植术后、中枢神经系统感染、多重耐药等,β内酰胺类抗菌药物的临床疗效亦需要重视。β内酰胺类抗菌药物的固定推荐治疗剂量多基于健康成年志愿者而制定,其剂量调整建议亦仅根据对肝肾功能的评估,随着对PK/PD认知的深入,针对β内酰胺类抗菌药物的TDM逐渐成为临床工作的常规。近期在荷兰正在进行的DOLPHIN的研究试图通过病人在ICU的主要转归来评价β内酰胺类和喹诺酮类TDM的有效性及成本效益。

提高%fT>MIC可使重症感染患者

获得更好的临床疗效

危重症患者的生理变化,如表观分布容积(Vd)增加、低蛋白血症会影响β内酰胺类PK,且ICU患者存在感染耐药菌风险高,TDM的使用可以协助解决这些问题。肾清除率增加(ARC)是临床危重病救治领域中的新问题,成人与儿科均有累及。危重病例的ARC导致出现β内酰胺类的亚治疗浓度、且谷浓度低于MIC。现有的抗菌药物应用指南中缺乏针对ARC情况下的抗菌药物应用方法。现有的危重症抢救技术,如血液净化技术(分子吸附循环系统和肾替代治疗)、体外膜肺(ECMO)对β内酰胺类治疗是存在影响的:模式、流速、Vd的增加、循环路径的分隔、肝肾血流量的改变等,引起β内酰胺类抗菌药物使用剂量不足,需要通过TDM来协助纠正。

通过游离血药浓度与最低抑菌浓度(MIC)所获得的参数——给药间隙(%fT>MIC)在体外、动物和临床研究中被证实能更好地预测抗菌疗效,即临床/微生物疗效或死亡率,如当美罗培南%fT>MIC≥47.9%,生存率可以达到80%;且对慢性肺囊性纤维化患者的肺功能改善有关;提高%fT>MIC可以让发热伴粒缺患者获得更好的临床疗效。针对现有的青霉素、头孢菌素和碳青霉烯类,50%~70% %fT>MIC是合理的,而β内酰胺酶/β内酰胺酶抑制剂的复合制剂的%fT>MIC仍在继续研究中。

血药浓度是TDM的基础,由于β内酰胺类抗菌药物在室温下稳定性差,检测样品的收集与储存是关键,样本收集时间与频度亦需要重视。对血药浓度评估过程中需要注意血清白蛋白水平、抗菌药物的蛋白结合率、血药浓度不代表感染部位的抗菌药物浓度,这些问题需要引起重视。

现有的MIC报告更多依赖自动化抗菌药物敏感性测试系统(AST),而琼脂基梯度条带法是更好的检测方法。临床上对MIC的需求不仅仅是数值,更需要的是解释结果:敏感、剂量依赖性敏感、中间、耐药、不敏感。

针对β内酰胺类抗菌药物的TDM工作刚刚起步,没有相关的指南可以借鉴,未来需要更多的研究工作来帮助临床做好抗感染治疗。

发表评论

最新评论

-

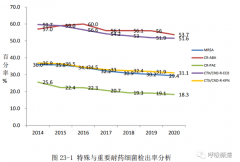

new大咖同行,感染前沿速递⑯|2020年全国细菌耐药监测报告解读:这类耐药菌尤需注意

抗微生物药物耐药性是当今时代面临的最大健康挑战之一,持续监测微生物耐药,客观记录抗微生物药物耐药性及其变化趋势,发现抗微生物药物耐药性对公众健康的危害十分必要。 全国细菌

2022-11-25 -

new大咖同行,感染前沿速递⑮|粒缺伴发热是儿科血液肿瘤常见并发症,重视对经验性抗菌治疗的探索

2014年土耳其阿达纳库库洛娃大学医学院儿童肿瘤科和骨髓移植中心的Gulay Sezgin等对本中心3年多因血液系统恶性肿瘤住院的发热性中性粒细胞减少症的136例儿童病例回顾性研究,分析比较经验性

2022-11-25 -

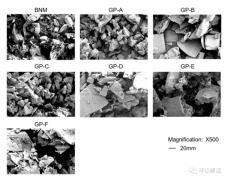

new大咖同行,感染前沿速递⑭|欧洲仿制药与美罗培南原研药的体外特性比较

当前,全球各国都面临细菌耐药的挑战,细菌耐药已成为一个极其重要的公共卫生安全问题。碳青霉烯类药物是抗菌谱最广、抗菌活性最强的非典型β-内酰胺抗生素,因其具有对β-内酰胺酶稳定

2022-11-25 -

new大咖同行,感染前沿速递⑬|大剂量美罗培南成功治疗了CRE血流感染的早产儿

美国疾病预防与控制中心(CDC)定义碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌(CRE)为至少一种碳青霉烯类抗菌药物(美罗培南、亚培胺南、厄他培南与多利培南)耐药或产生碳青霉烯酶的肠杆菌科细菌。

2022-11-25

-

大咖同行,感染前沿速递⑨|血液肿瘤患者CRE感染诊疗共识干货看这里!

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑫|美罗培南与亚胺培南/西司他丁在重症感染中的应用:同与不同

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑯|2020年全国细菌耐药监测报告解读:这类耐药菌尤需注意

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递②|最新权威解读!优化β内酰胺抗菌药治疗重症感染策略

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑬|大剂量美罗培南成功治疗了CRE血流感染的早产儿

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑦|通过一致性评价=临床等效?最新研究比较原研与仿制

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递③|TDM指导可优化碳青霉烯类抗菌药治疗粒缺伴发热

2022-11-25