大咖同行,感染前沿速递③|TDM指导可优化碳青霉烯类抗菌药治疗粒缺伴发热

接受血液系统恶性肿瘤治疗的患者常常会合并中性粒细胞缺乏伴发热(FN)和严重的细菌感染,并发败血症和(或)感染性休克。《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2020年版)》指出,碳青霉烯类抗菌药物是FN患者初始经验性治疗的重要药物,目前国内暂未有关于碳青霉烯类治疗药物监测的指南与共识发布。

2021年美国临床药学院发布《β内酰胺类抗菌药物治疗药物监测指南》指出,感染了MIC接近或高于药物敏感性折点的病原体、有器官衰竭或其他明显改变β内酰胺药物代谢动力学(PK)的情况,或没有其他可及的、合理的替代疗法的患者,更能从β内酰胺类抗菌药物的治疗药物监测(TDM)中获益。

FN患者的病理生理变化可能会显着影响美罗培南的药代动力学,通过间歇输注标准美罗培南剂量可能导致非常低的血药浓度,使患者不能得到充分治疗,同时增加定植或感染耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)风险。因此,基于TDM优化持续输注美罗培南可能使这部分患者获得充分治疗的同时防止CRE的出现和定植。大剂量连续输注美罗培南,在TDM指导下调整剂量是治疗由多重耐药菌或高 MIC引起感染的重症患者的重要策略。

一项前瞻性、单中心、干预性研究显示,TDM指导的美罗培南持续输注可能是FN血液肿瘤患者获得充分治疗和预防CRE发生的有效方法。(J Antimicrob Chemother. 2020, 75: 3029)

TDM指导美罗培南持续输注治疗粒缺伴发热

获得充分疗效并预防CRE发生

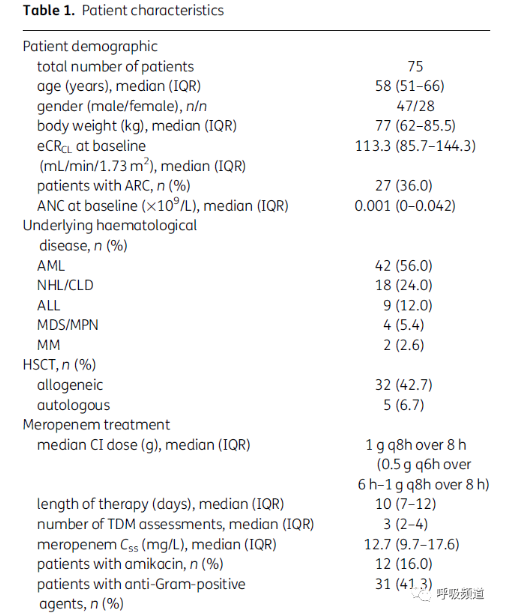

研究纳入患有血液肿瘤疾病的成人(≥18 岁),被收入血液科并接受美罗培南的经验性升级治疗,以治疗FN发作,其中56%患有急性髓系白血病(AML),49.3%接受了造血干细胞移植(HSCT)。

根据方案,患者在治疗升级至美罗培南时入组。所需的美罗培南稳态血浆浓度(Css) 为 8~16 mg/L。基于TDM监测,有30.1%调整了美罗培南剂量。

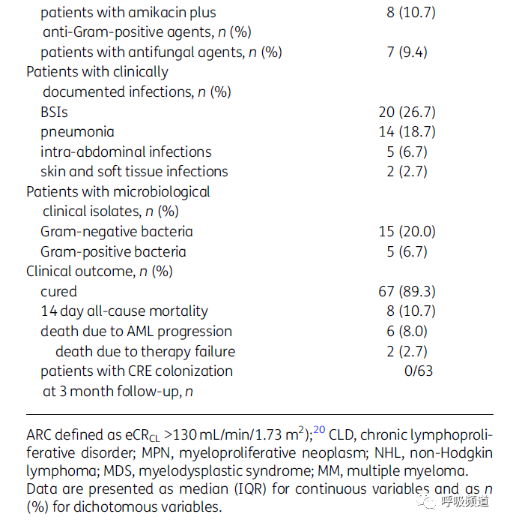

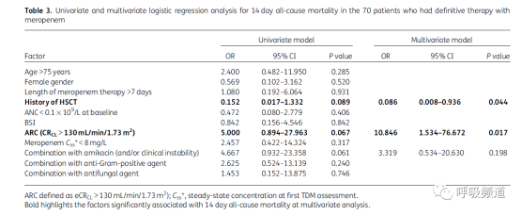

总的来说,在70例最终用美罗培南经验性治疗或靶向治疗的患者中,临床治愈率为90% (63/70),14天全因死亡率为10% (7/70)。在多变量逻辑回归分析中(n=70),14 d的全因死亡率(10.7%)与HSCT(OR=0.086)和肌酐清除率增加(OR=10.846)显著相关。

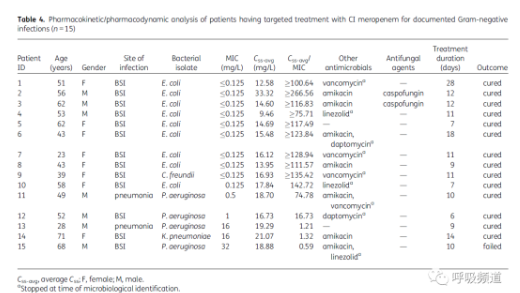

共有15例患者经微生物学证实为革兰氏阴性菌感染,其中,美罗培南敏感菌引起的12例患者均达到了预期的药效目标(Css /MIC = 4~8)并治愈。3例美罗培南耐药菌感染的患者中,2例患者Css/MIC达到1并被治愈;另1例Css/MIC值为0.59(次优的药效学目标)最终死亡。3个月的随访中再次入院的患者(63/75)均未在直肠拭子中发现CRE定植。

专家点评

精准医学是现代医学发展的主要方向,在抗感染领域,精准治疗的实现主要依赖于:1、致病微生物快速准确的分离;2、敏感抗菌药物及其对病原体最低抑菌浓度(MIC)的确定;3、敏感抗菌药物规范应用后药物浓度能否保持在有效治疗浓度范围内并维持足够的时间。可见,在因素1、2确定后,因素3将是获得疗效、减轻毒副作用的决定因素。

临床上患者病理生理状态非常复杂,重要器官的功能状态、疾病的严重程度、血浆白蛋白水平、共用药物的相互影响、药物代谢相关基因的多态性、患者体重等诸多因素均会影响药物浓度,使其偏离理想的药物浓度范围,导致治疗无效或毒性增加。可见,治疗药物监测(TDM)并实时调整,以保证治疗药物在患者体内始终维持在理想范围,是抗感染领域实现精准治疗的关键环节。

碳青霉烯类药物是《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2020年版)》推荐的FN患者初始经验性治疗的重要药物。临床上,FN患者特别是重症FN患者均可发生上述的病理生理变化从而影响碳青霉烯类药物的药代动力学。此时,常规美罗培南用法可能会导致血药浓度的降低,从而影响疗效并可能增加耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)的定植或感染的几率。目前国内尚无碳青霉烯类治疗药物监测的指南与共识。

2021年美国临床药学院发布《β-内酰胺类抗菌药物治疗药物监测指南》指出,感染了MIC接近或高于药物敏感性折点的病原体,有器官衰竭或其他明显改变β-内酰胺药物代谢动力学(PK)的情况,或没有其他可及的、合理的替代疗法的患者更能从β-内酰胺类抗菌药物TDM中获益。因此,采用实时TDM的方法优化美罗培南持续输注可能使这部分患者获得充分治疗并减少CRE的出现和定植,但目前尚缺乏美罗培南这一给药方式在FN患者中应用的临床资料。

β-内酰胺类抗菌药物一直被认为是安全的,然而两项回顾性研究表明美罗培南谷浓度(Cmin)为 64.2 mg/L 和 44.45 mg/L 时,发生神经毒性和肾毒性的风险分别增加50%[1-2]。2018 年,根据欧洲临床微生物和感染病学会药敏委员会(EUCAST)的折点和文献信息,圣文森特医院/SydPath临床药理学实验室制定了美罗培南的药物测量信息表,建议经验性治疗的谷浓度治疗目标为8-32 mg/L。

3个月内有碳青霉烯类药物的用药史,在患有CRE感染的血液肿瘤患者中相当常见。抑制耐药出现所需的抗菌药物暴露量必须超过与临床疗效相关的量。对于β-内酰胺类,抑制抗菌药物耐药性出现的阈值为C min /MIC ≥ 4。在以上研究中绝大多数 FN 患者都达到了这一阈值,这可以解释在3个月随访期间再次住院的所有患者(84%)的直肠拭子中均没有出现 CRE 定植的现象。

此项研究的局限性:没有设置间断输注美罗培南的患者作为对照,因此无法确认持续输注临床结果的优越性;大多数患者没有微生物学诊断,并联合使用了其他抗菌药物;在回归分析中纳入了所有接受美罗培南经验性治疗的患者,这可能产生潜在的偏倚。

总之,实时 TDM 引导的美罗培南持续输注可能是获得有效治疗和预防FN血液肿瘤患者出现 CRE 的有效方法。有必要进行比较持续输注与间歇输注的前瞻性随机研究,以确认延长美罗培南输注时间对该类患者的临床益处。

参考文献

[1]Imani S, Buscher H, Marriott D, Gentili S, Sandaradura I. Too much of a good thing: a retrospective study of β-lactam concentration-toxicity relationships. J Antimicrob Chemother. 2017;72(10):2891-2897.

[2]Beumier M, Casu GS, Hites M, et al. Elevated β-lactam concentrations associated with neurological deterioration in ICU septic patients. Minerva Anestesiol.2015;81(5):497-506.

发表评论

最新评论

-

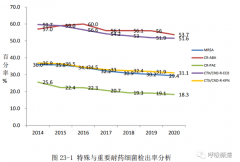

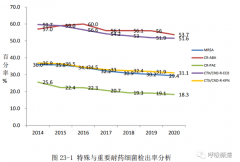

new大咖同行,感染前沿速递⑯|2020年全国细菌耐药监测报告解读:这类耐药菌尤需注意

抗微生物药物耐药性是当今时代面临的最大健康挑战之一,持续监测微生物耐药,客观记录抗微生物药物耐药性及其变化趋势,发现抗微生物药物耐药性对公众健康的危害十分必要。 全国细菌

2022-11-25 -

new大咖同行,感染前沿速递⑮|粒缺伴发热是儿科血液肿瘤常见并发症,重视对经验性抗菌治疗的探索

2014年土耳其阿达纳库库洛娃大学医学院儿童肿瘤科和骨髓移植中心的Gulay Sezgin等对本中心3年多因血液系统恶性肿瘤住院的发热性中性粒细胞减少症的136例儿童病例回顾性研究,分析比较经验性

2022-11-25 -

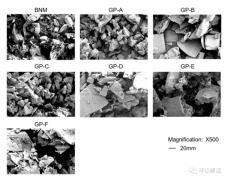

new大咖同行,感染前沿速递⑭|欧洲仿制药与美罗培南原研药的体外特性比较

当前,全球各国都面临细菌耐药的挑战,细菌耐药已成为一个极其重要的公共卫生安全问题。碳青霉烯类药物是抗菌谱最广、抗菌活性最强的非典型β-内酰胺抗生素,因其具有对β-内酰胺酶稳定

2022-11-25 -

new大咖同行,感染前沿速递⑬|大剂量美罗培南成功治疗了CRE血流感染的早产儿

美国疾病预防与控制中心(CDC)定义碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌(CRE)为至少一种碳青霉烯类抗菌药物(美罗培南、亚培胺南、厄他培南与多利培南)耐药或产生碳青霉烯酶的肠杆菌科细菌。

2022-11-25

-

大咖同行,感染前沿速递⑨|血液肿瘤患者CRE感染诊疗共识干货看这里!

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑫|美罗培南与亚胺培南/西司他丁在重症感染中的应用:同与不同

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑯|2020年全国细菌耐药监测报告解读:这类耐药菌尤需注意

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递②|最新权威解读!优化β内酰胺抗菌药治疗重症感染策略

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑬|大剂量美罗培南成功治疗了CRE血流感染的早产儿

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递⑦|通过一致性评价=临床等效?最新研究比较原研与仿制

2022-11-25 -

大咖同行,感染前沿速递③|TDM指导可优化碳青霉烯类抗菌药治疗粒缺伴发热

2022-11-25