“医生,我真的很想活下去”刚做了5天妈妈的新冠患者说,她想隐藏自己的眼泪,却发现无处可藏!

“付主任,我真的很想活下去……我是我们家唯一的顶梁柱。”在要给一位患者洪先生行气管插管前,他呼吸非常窘迫,拉着武汉市医师协会急诊分会副主任委员、武汉市第三医院光谷院区急诊/重症医学科主任付守芝教授的手,断断续续地说,付守芝感觉患者求生的目光就像无数的光束射进了自己的每一个细胞。身边年轻的医生已经泪流满面。付主任一字一句的说:“我们一定让你活下来!”十几个医生不约而同的举起拳头向洪先生示意:我们一定!洪先生的眸子顿时一亮……这亮光是生命的呼唤,是茫茫黑夜的一盏灯!她本想藏起自己的眼泪,却发现无处可藏。付守芝教授只做了个手势:“紧急气管插管”。

“医生,我真的很想活下去。”这是位孩子刚出生5天的母亲,她还没抱够那个暖暖的小身体,还没陪他长大。当听到这句话时,付守芝教授很认真地回答她,“你一定能活下去,和我们一起努力,我们会全力救治你。”

6月10日晚,在由《医师报》社主办、东阳光协办的“未来‘可’期,‘威’你守护之‘威’急时刻-流行性疾病防治急诊学科线上研讨会”上,68万余观众听到了来自武汉医生记忆中最难忘的一段对话,无数网友为之感动不已。

会议由大会主席、中国医师协会急诊医师分会会长、北京协和医院急诊医学系主任于学忠教授、《医师报》社常务副社长兼执行总编辑张艳萍主持

“疫情见真情,急诊人在这次疫情中展现出了大无畏的奉献与担当精神。借用少年儿童团的一句口号来形容急诊医师就是:我们时刻准备着。”于学忠教授在会上表示。

不漏掉一例新冠肺炎患者

也不能忽视流感的侵袭

时值盛夏,国内疫情防控进入了新的关键阶段。于学忠教授表示,如果简单地将疫情发展分为三个时期,可以分为武汉封城之前(疫情前期)、封城之后(疫情中期)以及武汉解封之后至今(疫情后期),我们目前正处于疫情后期,病例减少,全国大部分地区疫情防控降级。因为仍有零散的病例出现,而在相当多的一部分医院中,发热门诊与急诊呈一体化的状态,急诊科仍是抗疫的主战场之一。“疫情尚未结束,我们又要面对即将到来的流感高发期,在这种情况之下,如何做好疫情后期的防控工作同时也做好流感的防控是我们要面对的难题。急诊人一定要时刻提高警惕,最大限度地用我们急诊人的智慧来保护好人民的健康。”

中华医学会急诊医学分会副主任委员、浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科主任张茂教授在会上做了《新冠疫情下流感的早诊早治早预防》相关报告。他指出,在抗击新冠肺炎疫情的同时,我们一定要警惕季节性流感的叠加效应。此前,美国的相关报道证实,部分“流感”死亡病例实为新冠病毒感染者。流感和新冠肺炎有一定的相似性,两者的区别判断是困扰患者及医生的一大难题,也是当务之急。国家卫健委发布的《新冠肺炎诊疗方案》中明确提出新冠肺炎一定要与其他呼吸道病毒引起来的上呼吸道感染相鉴别。随着流感高发期即将到来,对于流感的鉴别更是重中之重。

有研究发现,儿童和老年人因流感感染死亡病例数远高于其他人群,流感重症病例高危人群的病死率更高,而早诊断、早治疗是提高流感治愈率和降低病死率的关键。张茂教授介绍,流感患者一旦发病,应尽快开始进行抗病毒治疗,理想情况是症状出现48 h内开始。对于重症流感高危人群及重症患者,应尽早(发病 48 h内)给予经验性的抗流感病毒治疗。抗病毒治疗的主流的药物之一便是奥司他韦,研究显示,奥司他韦使用越早死亡率越低、排毒时间越短,它能让流感患者全面获益。

全球每年约有5%~10%的成人罹患流感,儿童发病率是成人的2~3倍。流感还会引起一系列并发症,全球流感负担不容小觑,必须做好流感的预防措施。目前,流感疫苗仍然是预防流感最有效的方式,但因接种率、疫苗效价、疫苗和流行病毒一致性的问题而影响其实际预防效果。抗病毒药物预防是疫苗预防的有效补充,国内外指南推荐奥司他韦(可威)可作为流感药物预防首选用药。他强调,“在关注新冠的同时,我们也不绝不可忽视流感的防控。”

于学忠教授对张茂教授的观点非常认同,他表示,进入新冠疫情后期,我们尤其要提高警惕,防止流感的偷袭。患者新型冠状病毒核酸检测-阴性不能排除流感病毒感染可能性,流感与新冠肺炎的叠加会使疾病病死率明显提高。流感的早诊断、早治疗、早预防必须受到重视。“除了疫苗,药物预防也可以起到很大的帮助,比如奥司他韦(可威)就是非常有效的预防药物,它在流感暴露前后都可以有效地减轻患者症状,阻止流感轻症向重症的改变。

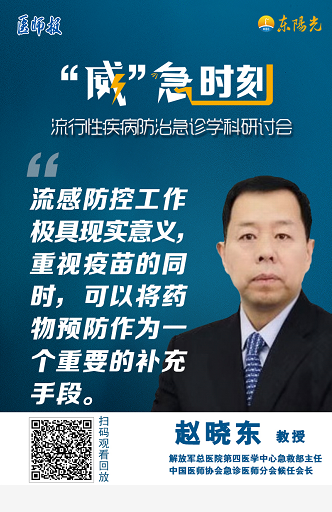

流感防控工作极具现实意义

做好预防永远不晚

在会议访谈环节,张茂教授与中国医师协会急诊医师分会候任会长、解放军总医院第四医学中心急救部主任赵晓东教授就大家最关注的急诊人应对新冠疫情诊疗策略如何思变、门急诊如何有效诊断新冠、流感患者等热点话题进行了解答。

赵晓东教授介绍,对于发热患者,目前该院的诊治流程为,患者进入发热门诊后,首先对其做流感及新冠肺炎筛查,如果检测出是流感病毒阳性,会及时地为患者进行抗病毒治疗,包括使用一些抗病毒的药物,奥司他韦(可威)等,都取得了不错的效果。同时医院会保留部分标本做新冠肺炎检测。他强调“我们不能放过流感病毒,也不能让新冠病毒溜掉。”张茂教授补充认为,急诊科医生作为常年面对呼吸道感染的一个群体,在现有形势下,一定要重视流感与新冠肺炎的筛查工作。“做好流感病毒的筛查防治工作是非常有现实意义的。及时的鉴别与治疗对患者而言是非常有利的。我们要在思想上重视,行动上严控。”

当疫情防控进入常态化管理阶段,急诊科的工作模式也随之产生了相应的变化。“在全国人民团结一心,全国医务工作者的全力投入下,我们才建起了防疫的长城,这份成就来之不易。”赵晓东教授强调,作为急诊人,更要担负起筑牢健康长城这个责任,无论是新冠还是流感病毒的检测,都不能有一丝大意。“大道至简,面对疫情,我们应该以不变应万变。”张茂教授认为,做好常规防护,控制传染源,切断传播途径,保护易感人群,这是目前工作的指导思想。面对流感,做好预防,重视疫苗的同时,可以将药物预防作为一个重要的补充手段,奥司他韦可以作为药物预防中的首要的选择之一。

此外,与会专家均认为,针对流行性疾病防治,发热门诊与急诊应通力合作,着力打造一体化建设,建设一个有效的呼吸道病毒防控体系,真正地以患者为中心,最大限度地发挥出各自的作用。让急诊科成为一个有担当、能担当、善于担当的学科,为医院承担起更多的责任。

急诊人是医界的骄傲 致敬最可爱的人

在抗疫故事分享环节,中国医师协会急诊医师分会副会长、温州医科大学附属第一医院副院长卢中秋教授分享了他的难忘故事。

卢中秋教授介绍,温州作为一个传奇的商业之都,拥有900万人口,而800多公里以外的“武汉”因温州商人众多,曾被很多温商视为“第二故乡”。有数据显示,温州在外经商人员数量高达200万人,其中约有20万人在武汉。疫情发生时恰逢春节,无数温商从武汉回家,也给温州的疫情防控工作带来了前所未有的压力。“浙江确诊病例中,40%在温州。”温州市委市政府将温州医科大学附属第一医院指定为温州市唯一一家省级收治危重症患者的定点医院。疫情暴发后,全院立刻紧急发动各方力量,后勤部门连夜为重症监护病房增加了管道气等相关设备,做好了抢救的保障工作。当时医务人员防护物资紧缺,很多在国外经商的温州人、华侨、同乡会纷纷捐献防护物品,危难中见真情,令他十分感动。

庆幸的是,在这次疫情中,医院经受住了考验。一位54岁的温州患者,发生了多次紧急状况,都在大家的齐心协力下度过了难关,卢教授感慨,“这次抗击疫情行动,凝聚了我们的中国精神,展示了中国的效率。也展示了中国医护人员大爱无疆的医者精神。我为所有医护人员感到非常骄傲。”他动情地说。

在这场疫情中,所有的医者都是最奋不顾身的一群人,不论是在疫情最严重的武汉,还是武汉之外的城市。武汉市第三医院征用为定点医院时,刚一开始2天的时间里,就收治了300多个新冠肺炎患者,一周内就收住院一千多患者。”付守芝教授介绍,如果是其他疾病,可能顶多十几例用高流量氧气和呼吸机。这时全院的病人都在吸氧,一百多个用呼吸机,秏氧量剧烈猛增,医院供氧站的供氧已经增到了极限,面对蜂拥过来的患者、防护物资的匮乏、救治设备的短缺,身在武汉的付守芝教授很是扎心。她想到了建一个氧气站的办法,很快汇报给院领导,院领导很支持。但是,正是春节,疫情下武汉交通管制,没有材料,没有工人,怎么建得起来氧气站呢?这时来了上海队的援军,上海瑞金医院的陈尔真副院长,重症医学专家李庆云、王瑞兰、彭沪等教授带领的团队,成了付守芝重症病区这个战壕的战友。

“氧气短缺,医院发动各方力量,用3天的时间建成了一个氧气站。建氧站期间用一人多高的氧钢瓶增补供氧,付守芝向十多个周边的医院,总共借来了33个氧气钢瓶。又借配套的氧气流量表,湿化瓶。送氧气钢瓶的工人没有防护服,氧气钢瓶由物业人工搬运,只能将瓶子放到重症病区11楼层电梯口,医护人员要一瓶一瓶搬到病房,再搬到床前使用。氧气钢瓶太重,扛不住,抱不动,付守芝教授带头,医生和护士纷纷滚起了氧气钢瓶。“刚开始,我们的防护服的裤子都撕破了,就拿胶布给粘上,那时候没有多的防护服,舍不得换。”那些能救命的氧气就这样被“运”到了病房中,也让一部分用呼吸机等高流量需求的重症患者,得到双重供氧,保证氧疗。医院用了3个日夜不间断施工新建了一座氧气站,可供40多台呼吸机同时开机使用,专供重症病区,这才结束了滚钢瓶的日子。不仅仅是医护人员,院长和所有后勤保障人员都在拼命!氧气保障充分后,这些危重病人慢慢好转了,“这是我们最开心的事,只要我们多做一点,有可能就多留住一个人的生命。”付守芝教授激动地说。

她也曾被患者强烈的求生愿望所震撼,当听到两个患者带着一丝绝望跟她说,我好想活下去时,付守芝耳旁便常常回回想起他们的声音。为了患者这句话,她们拼尽了全力,令人欣慰的是,那个家中唯一的顶梁柱和那位孩子刚出生5天的母亲都救回来了。

一位年轻的上海援鄂医疗队队员肖医生刚进医院,想帮忙搬运有气管插管的危重患者做CT时,和他搭班的武汉市第三医院ICU的杨璐瑜医生对他说:“今天你先别搬运患者,风险太高,先跟我一起熟悉流程,我们主任交代了,你们是来援助我们的,从礼仪上来讲,是我们的客人,我们一定要保护好你们,让你们安全完整地回到上海。”听到这些,肖医生的眼中立刻噙满了泪水。作为同一个战壕中的战友,武汉市的医生与很多援鄂医疗队结下了深刻的友谊。

“当我们去掉护目镜时感到眼前一亮,就像看到了一个新的世界。当我们摘下双层密闭口罩时,我们感觉到了自由呼吸的幸福,也体会到了患者缺氧时的痛苦。”付守芝教授最后说的这段话引发了与会所有专家的共鸣。

苦难在每个人心中都有不同的分量,相同的是,经历了苦难的人们会拥有有更加坚强的力量去面对未来。

会议最后,张艳萍执行总编辑总结道,一个人一辈子有多少记忆难抹去,战非典抗新冠,急诊人是医界骄傲,这句话是对急诊人的赞扬,也是对整个急诊医学行业的称颂。“急诊人永远在一线守护者大众的健康,让我们向他们致敬!”

发表评论

最新评论

-

new【现场直击】“别慌,跟我做”——6个月婴儿憋气命悬一线 天津120调度员“云守护”化险为夷

2025-05-21 -

new首位互联网退休医生与30秒接诊时代的双向奔赴 | 医者故事

2025-05-20 -

new杨一红:急诊科院前院内衔接 打通生命“最后一公里” | 高端访谈

急救的每一分钟都关乎生死,我们要用科技打通生命通道的“最后一公里”。

2025-05-13 -

new潘曙明教授:完善法律 保障医患共同权益 | 高端访谈

潘曙明教授深入剖析了急诊医学面临的伦理法律挑战及学科未来发展路径。

2025-05-13

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03