首位互联网退休医生与30秒接诊时代的双向奔赴 | 医者故事

每年的5月19日,都是京东的老员工日。

今年的5月19日,京东互联网医院送别了首位退休医生——皮肤科刘立红医师。从三甲医院的诊室到互联网平台的“云端诊间”,她在互联网医院的6年职业生涯,恰恰是我国互联网医疗从萌芽到壮大的缩影。

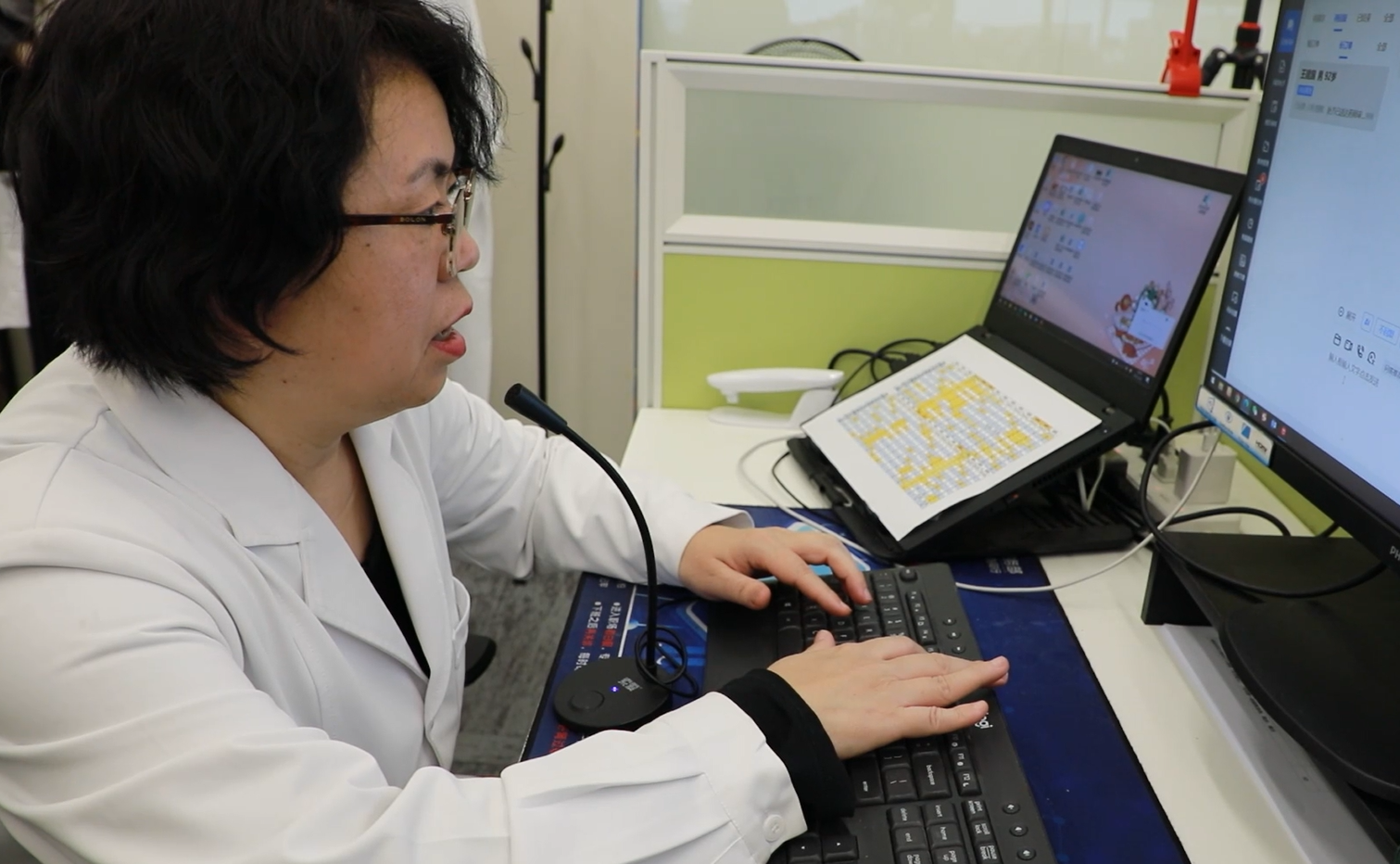

刘立红医生与患者线上交流

当键盘取代了听诊器,图文问诊替代了面对面交流,这场医疗服务的革新不仅改变了一名医生的职业轨迹,更重塑了亿万患者的就医方式。

如今,这场变革仍在继续——互联网医疗政策红利持续释放、人工智能技术迭代加速、医疗服务行业生态重构,一个更普惠、更高效的医疗未来正悄然到来。

一名医生的“二次创业”

2019年,49岁的刘立红做了一个勇敢的决定:辞去三甲医院的稳定工作,远赴北京,成为京东互联网医院首批全职医生。彼时,互联网医疗仍是新鲜事物,但刘立红内心坚定,“每天在医院看着患者排长队挂号、看病、付费、取药,真的很想帮他们早点看上病,互联网医疗就是一条更便捷、更高效的道路。现在看来,我的选择没有错!”刘立红坦言,转型的契机是对行业前景的笃定。

但每一条新的道路总免不了艰难跋涉。线下问诊时,刘立红只需专注患者病情;线上,她的“武器”变成了键盘、鼠标和麦克风,更是需要化身为“全能管家”——患者发来的皮疹照片模糊不清,她得反复引导拍摄角度;老人不会用手机上传病历,她要通过电话一步步指导;患者的提问也更细碎,“孩子湿疹了,洗澡水温多少合适?”“选哪种身体乳不容易过敏?”她不仅要开药,还要画示意图帮助家属了解护理细节。但最大的挑战是打字速度,“线上主要的沟通方式就是打字,我每天回家练习盲打,练了三个月才终于能够跟上患者的提问速度。”

挑战并未让刘立红退却,支撑她的是电脑另一端患者康复后的喜悦和一声声发自内心的感谢。

让她印象尤为深刻的是一位90多岁的卧床老人。一年时间里,老人的儿子发起了20余次问诊,从最开始的湿疹怎么治疗、皮肤溃疡用什么药,到后来俨然将刘立红当作了“健康顾问”,老人因长期卧床,臀部容易发生溃烂,他焦急询问“怎么翻身才能不摩擦伤口?”“纸尿裤要多久换一次?”刘立红一步一步地指导他如何用纱布保护皮肤、怎样调整翻身频次,甚至细化到“挪动轮椅时一定要轻抬轻放”。老人的儿子直言:“互联网医疗太方便了,不用再折腾去医院,感谢您的耐心和专业,解决了我们的大难题!”

加入京东健康近6年以来,刘立红收到了465面锦旗,每一面锦旗背后都是一个温暖人心的故事,也让她坚信线上医疗不是替代,而是延伸。

互联网医疗重塑行业生态

2025年初,国家医保局提出,拟设立“互联网首诊”价格项目,对于人工智能辅助诊查纳入门诊收费也做好了相关准备。政策松绑的背后是行业的持续深耕。

近年来,互联网医疗服务能力不断提升,“现在AI辅助诊断不仅会提示皮疹特征,还能帮助医生采集病史、自动抓取沟通内容生成电子病历,在节省时间的同时提升服务质量。”刘立红说。2024年,京东互联网医院还上线了线上开检验单的能力,在医生认为有进一步检验必要时,可以安排专业护士上门取样、报告直传医生,形成“医-检-诊-药”的服务闭环。

行业的规范化进程也在持续加速。刘立红介绍,京东互联网医院的全职医生团队每周都会进行疑难病例讨论,并定期参加学术会议了解行业最近动态,确保线上与线下诊疗服务同质化。

刘立红医生和同事讨论病情

2024年,《互联网诊疗监管细则(试行)》提出,医疗机构应当保证互联网诊疗活动全程留痕、可追溯,同时运用人工智能、大数据等新兴技术实施分析和监管。刘立红感慨:“以前开药要反复核验线下病历,现在系统自动调取历史数据,还会提示用药禁忌。”技术赋能让医生从重复劳动中解放,专注于病情分析与人文关怀,构建更有温度的医患关系。

是终点更是起点

从某种意义而言,刘立红的退休可以视作是互联网医疗成熟的标志。京东互联网医院通过连接全国三甲医院的优质医生资源以及自建全职医生团队,已有超5万名副主任及以上级别医生入驻,24小时接诊响应率100%,平均30秒接诊。刘立红介绍,京东互联网医院的全职医生大多来自三甲医院。

互联网医疗打破了传统医疗服务的时空限制,为医生群体提供了更广阔的职业发展空间,可以随时随地与来自全国各地的患者交流。同时,大数据、人工智能等前沿信息技术的深化应用,也进一步拓展医生服务能力,提升医疗质量和效率,从而更好地为患者服务。

线上问诊让医患交流更便捷

当慢性病患者不再需要每月跑医院,通过手机APP就能完成复诊开药;当孕妇在家用平板电脑就能参加产检,医生远程查看检查报告;当失眠人群使用睡眠管理程序,配合智能手环就能改善作息……未来的医疗正从“生病才治疗”转向“日常护健康”,就像给每个人配了24小时在线的专业健康管家。

新需求催生新职业,新职业也在反哺市场需求。作为医疗健康服务体系中的重要组成部分,互联网医疗不仅有效提升了优质医疗资源的服务可及性,也提供了互联网医生、到家护士、互联网药师、互联网营养师等诸多就业机会,成为新职业的产出“大户”。

医疗的本质从未改变,变的只是抵达的方式。刘立红的故事或许落幕,但行业的篇章刚刚开启——一个更公平、更高效、更温暖的医疗时代正在到来。

发表评论

最新评论

-

new首位互联网退休医生与30秒接诊时代的双向奔赴 | 医者故事

2025-05-20 -

new杨一红:急诊科院前院内衔接 打通生命“最后一公里” | 高端访谈

急救的每一分钟都关乎生死,我们要用科技打通生命通道的“最后一公里”。

2025-05-13 -

new潘曙明教授:完善法律 保障医患共同权益 | 高端访谈

潘曙明教授深入剖析了急诊医学面临的伦理法律挑战及学科未来发展路径。

2025-05-13 -

new燕宪亮教授:急诊医学人才培养的破局之道 | 高端访谈

燕宪亮教授深入剖析当前急诊医学人才培养的现状、挑战与创新实践。

2025-05-13

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03