在死亡(安宁疗护)中探究生命的意义

作者:北京王府中西医结合医院安宁疗护 刘寅

7月26日,三联生活周刊发布了2024年深秋在我们北京王府中西医结合医院安宁病房拍摄的观察式纪录片《在52岁生日那天,我与生命告别》,同步发表了一篇《52岁生日那天,我在安宁病房与生命告别》的推文。据说,文章一经推出,阅读量一下子就10+万。虽然视频中几乎每一个镜头都是我亲身经历的,重温下来还是感慨良多。

为什么拍这个纪录片?

我首先要感谢三联生活周刊,作为当代中国最有影响力的周刊品牌之一,《三联生活周刊》一直致力于做时代发展进程中的忠实记录者,以敏锐姿态反馈时代需求和民众关心的热点话题。同时,特别要感谢吴琪副主编一直以来对我们安宁疗护的关注和采访。本次的纪录片也是在吴琪副主编的提议和策划下完成的。

在安宁疗护病房久了,我们见识过各种年龄的患者,各种疾病的患者,多元和复杂的家庭、文化和社会背景的患者,个人爱好和对待死亡的态度更是严重影响其死亡质量。我也深深的感受到现实社会中“死亡教育”的严重不足。因此,我非常希望能够把安宁疗护的理念和工作中的能够帮助到患者及家属的案例介绍给大众。以便帮助到更多的人在生命末期时能够作出“不悔”的选择。

2024年9月23日吴琪和我交流中提到她想尝试拍安宁疗护的记录片,介于彼此的信任,我欣然同意。当然,也和医院报备了此事。刚好米爱学第5次来住院,这次住院我们评估她的生存期已经非常有限。姊妹两个共同选择我们安宁疗护病房,姐姐已经离世,而妹妹也时日不多,将留下孤独的老父亲。我想这是一个非常有代表性的案例,和米爱学一说,她表示只要对安宁疗护有帮助她同意拍摄。我和吴琪副主编商量后达成共识。

导演黄宛露是一个单身女孩,喜欢弹琴唱歌。她一上来就被患者家属的不离不弃给感动。想把纪录片拍成以“爱情为主线”,她是个非常有主见的人,我们意见有分歧,我甚至怀疑黄导太年轻,没有经历过婚姻和生死,对这种严肃的题材是否能把控,还找吴琪“仲裁”,哈......吴琪让我相信他们杂志的用人眼光和审稿的层层把关。纪录片初稿出来时,我们都觉得比想象的好很多。

就医者之旅及心路历程

2个月 前我们收治了一名67岁有12年贲门癌病史的患者,在第2次查房时,我简单的问了他几句情况后和他的主管医生说,多和患者聊聊天。没想到患者竟然哭了。他说:刘主任,我得了12年癌症,你是第一个看出我情绪不对的医生,中间有个护士看出我的不对,但是她太忙,没有和我深入聊下去。刘主任,早知今天(受这么大罪),我宁可12年前死掉。

在医生看来,让一个局部晚期癌症患者生存12年是多么值得自豪的一件事,可是患者一句话就全盘否定了医生的努力。不禁让人思考,我们的医疗缺了什么?

米氏姐妹都经历了漫长的抗癌之路。

米姐姐2016年5月10号确诊为IIIb期宫颈癌。到2024年5月28日离世,八年的时间里米姐姐经历了多发的肺转移、骨转移、脑转移,33次住院,2次手术、1次放疗、1次射波刀治疗、1次介入治疗,28次化疗或靶向+化疗+免疫治疗,中间2年的单药靶向治疗。最后86天的缓和-安宁疗护(中间出院过7天)。这期间的个人花费多达200万。

米妹妹2018年3月18日因腹盆腔肿物破裂出血急诊手术后确诊为肝细胞癌,至2024年12月8日离世,6年8个月又20天的时间里,米妹妹经历了腹部肿瘤的复发及腹腔的广泛转移及胸部转移、脑转移? 3次手术、10余次的腹腔灌注化疗、2次介入治疗、1周期肝门部的放疗、2次放射粒子植入+低温冷冻消融治疗、4年多的药物治疗(靶向药物+免疫治疗或免疫治疗或化疗+免疫治疗)。最后半年(5次住院)的缓和/安宁疗护。个人花费也是大于200万。

我们不得不感叹:医学的进步、使抗肿瘤治疗的手段增加,让许多晚期癌症患者得以长期生存。而同时与患者的求生欲及其家庭在情感和经济等方面的付出是密不可分的。

米氏姐妹的父母都是残疾儿童教育工作者,他们让很多聋哑儿童回到了有声世界。米爸米妈帮助聋哑儿童植入人工耳蜗、教他们说话、识字。有些孩子因为家庭困难,假期时米妈米爸就把他们接到家里住,有时候,家里同时住3-4个孩子。我在和米妹妹聊天时曾问过她:家里同时住几个“外人”,你和姐姐没有意见吗?她说:这很正常。那些孩子没有地方去,爸爸妈妈让他们来家里很好呀。

米爸米妈年龄大了以后姐姐接过了这份工作。米姐姐自己没有孩子,她对丈夫的儿子非常好,与继子之间胜似亲生母子。在米姐姐需要输血时,她的继子毫不犹豫的去为她献血。

视频中有一段镜头,米妹妹对其丈夫说:再找一个人陪你呗,找个会做饭的,别跟我似的什么也不会。米妹妹肯定不是什么也不会,她是个很有定力的人,虽然不会做饭,但是她有很好的爱好,比如非常喜欢十字绣。她前4次住院几乎都带着她的绣品,在身体允许的前提下坚持十字绣。她曾经的一副作品《心经》,捐赠给始建于东晋,于北魏孝明帝正兴元年开始重建的山东省济南的灵岩寺。

两姊妹都能比较从容的接受最后的结局,和她们患病的时长也有很大的关系。米妹妹得病初期医生预判生存期仅半年,她实际生存了6年9个月,可以说是远远超出预期。在生病后的最后时光,在安宁疗护病房,他们都没有遗憾,并相对的快乐。

为什么选择王府安宁疗护病房?

米姐姐是她的主诊医师丁晓燕博士介绍来王府医院安宁病房的。丁晓燕是我原来的同事,后来去医科院肿瘤医院读博士,毕业后到北京地坛医院肿瘤科工作。米氏姐妹都是她的病人。当米姐姐的身体不再适合抗肿瘤治疗后,丁晓燕博士向她和家属推荐了安宁疗护病房。

后来,我们曾问了米姐姐的老公王老师,为什么选择我们?

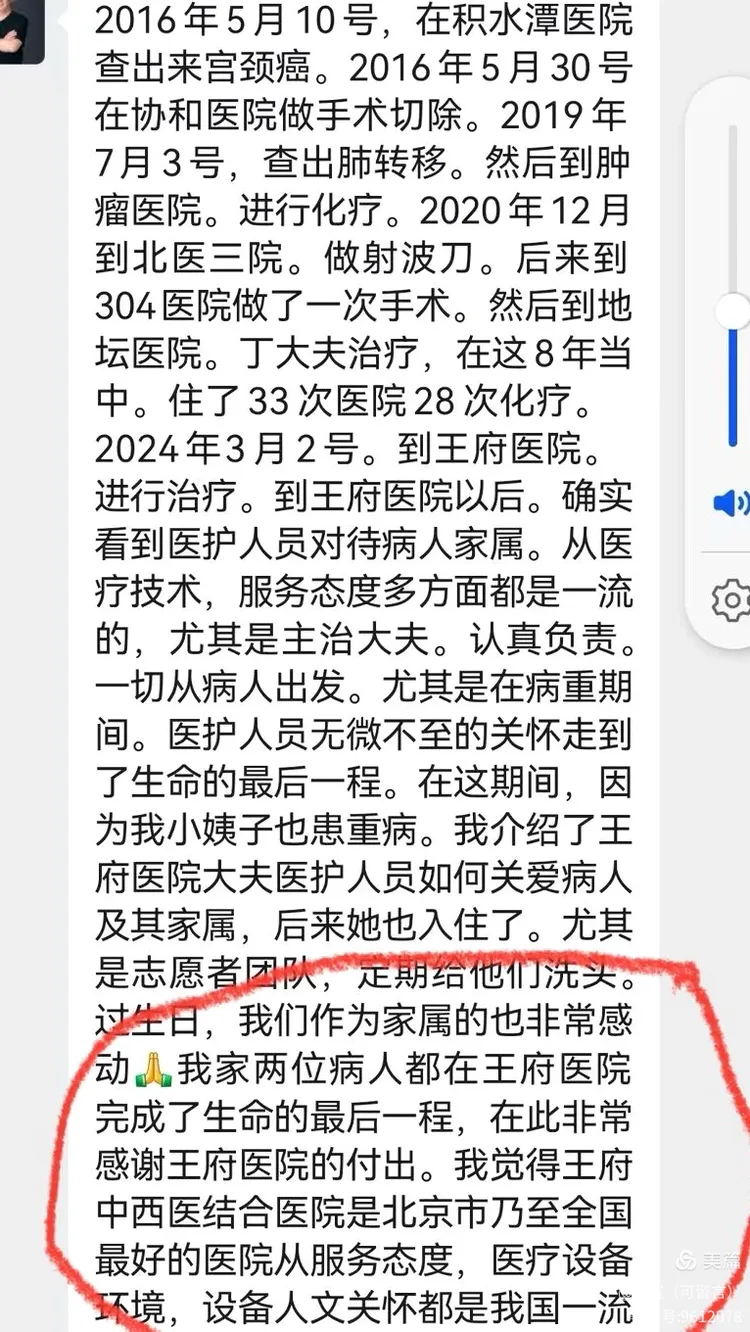

王老师回答:到王府医院以后。确实看到医护人员(如何)对待病人(和)家属。从医疗技术,服务态度多方面都是一流的。尤其是主治大夫(刘洋),认真负责,一切从病人出发。尤其是在(患者)病重期间。医护人员无微不至的关怀陪伴患者走到了生命的最后一程。在这期间,因为我小姨子也患重病。我介绍了王府医院医护人员如何关爱病人及其家属,后来她也入住了。特别是志愿者团队,定期给她们洗头,过生日,我们作为家属也非常感动。我家两位病人都在王府医院完成了生命的最后一程,在此非常感谢王府医院的付出。我觉得王府中西医结合医院是北京市乃至全国最好的医院,从服务态度,医疗设备、环境、人文关怀都是我国一流的。

我知道有“夸张”的成分在内,人的虚荣心还是很受用的。

除了关怀和服务,很多人以为安宁疗护是让患者“等死”。这中间有很大的误解。

首先,入住安宁疗护的患者我们都要评估其疾病的状态、器官功能和症状,如果患者的原发疾病确实没有治疗的机会或患者的重要生命器官功能衰竭已经不可逆时,我们依然要给患者对症治疗,缓解患者的痛苦症状。

以米氏姐妹为例,她们都经历了相对漫长的伴瘤生存。肿瘤的全身浸润及抗肿瘤治疗的不良反应会带给她们各种痛苦的症状。比如:米姐姐有皮肤瘙痒,大量的胸腔积液和肺内感染,反复发烧、咳嗽、憋气;长期的营养不良、免疫功能低下加重她的感染和水肿,需要给予适当的营养支持,抗感染治疗;进食障碍、尿量减少导致电解质紊乱、高热加上吗啡类药物的影响会加重其谵妄和躁动,这些都需要医生帮助其解决。米妹妹反复的腹腔出血及肿瘤复发转移及手术及介入治疗,导致不完全性肠梗、小肠造瘘、呕吐、发烧、都需要处理和护理。下肢水肿要缓解、压疮要预防、还要保持病人身体的清洁没有味道等等,护理工作也是相当艰巨。

两姊妹在安宁病房住院期间是状况频出。印象深的一件事,有几天查房时发现米姐姐颜面逐渐浮肿,开始时比较轻,管床医生开始还以为是因其脑转移相对长时间使用激素导致的结果,我查房后确定是“上腔静脉压迫综合征”。上腔静脉压迫综合征是肿瘤科急症,但是对于预期生存期在一个月的患者是否需要处理,这真的是个问题!不处理,患者喘憋、头痛、颜面水肿加重等会非常痛苦。经过反复和患者及家属沟通,我们尊重米姐姐自己的意见请介入科医生为她安装了静脉支架。当天,米姐姐喘憋、头痛、颜面水肿就得到了缓解,3天后缓解的非常明显。正是我们的这个决定,让米姐姐得到了宝贵的1周喘息时间,她要求出院回家看看她的猫猫狗狗。

1周后,米姐姐再次回到了我们安宁疗护病房,这次她住了5天,也是她最后一次住院。

照顾米姐姐的阿姨说,回家的7天她简直是“玩疯了”,她的猫猫狗狗天天围着她往她身上扑,她也把家好好地看了一遍,包括自己的心爱之物。她太开心了,也太累啦。

但是,我们都觉得值!她和她的家、她的家人、她的宠物好好地告了别!把自己的心愿了啦!

当然,弥留之际,她仍放心不下的是她的老父亲。家人答应她会替她照顾好老人。写这篇文章时我让她的主管医生刘洋问了一下老爷子的状况,家人正带着他在秦皇岛度假。

这件事我要有所表达:1、安宁疗护不是不治疗;2、患者的知情权和自我决策权应该得到尊重;3、安宁疗护团队的角色和责任,医生的角色不能缺失;4、家庭支持的重要:亲情不能割舍;5、告别是生命最后的重要部分。

“生死两相安”与“仪式”的意义

米妹妹的生日会,无疑也是一场告别仪式。

几乎她所有的亲朋好友都来参加,包括她年迈的父亲和公公婆婆,难得露面的小姑子,以及没有血缘的姐夫一家(姐夫、儿子、儿媳和小孙子)。

米姐夫的小孙子只有4岁,很多成年人看了我们的《纪录片》都会觉得不舒服。让这么小的孩子参加这个活动是否合适?

一个生命末期老人非常惦记他唯一的外孙。我希望这个外孙能来看看老人,却遭到了孩子父亲的拒绝。拒绝的理由是,孩子从来没有接触过死亡,让一个刚上初中的孩子看一个濒死的人会刺激到孩子,让孩子不舒服,对孩子造成不利的影响。我试图说服他:一个初中的男孩子可以接受死亡教育啦。但还是被拒绝。

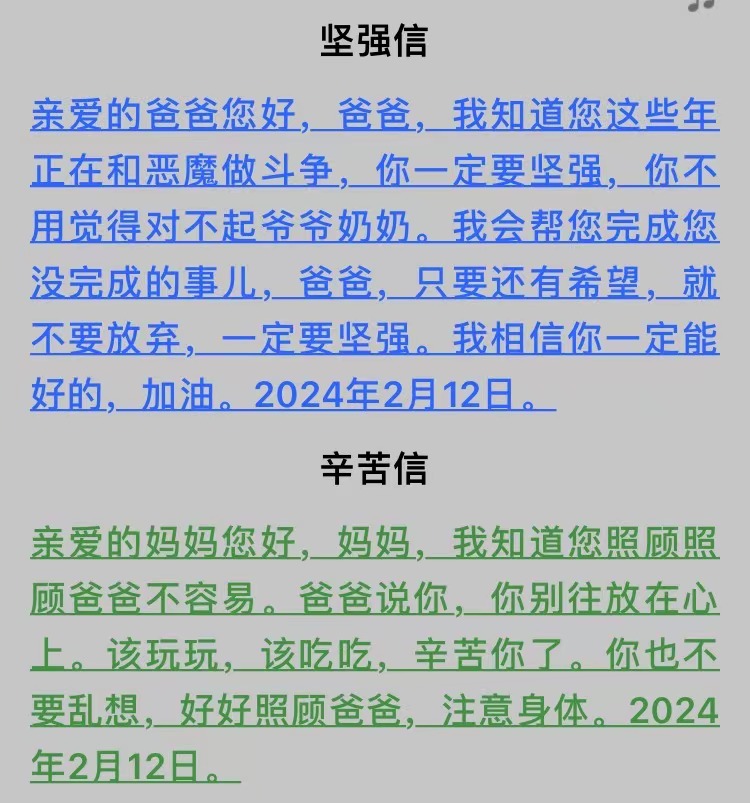

另一个故事,一个39岁的晚期患者住在安宁病房,他的2个儿子来看他,一个8岁、一个5岁。我问5岁的孩子:来医院做什么?他说;爸爸生病了,我问他们:爸爸的病情严重吗?孩子说:严重,要挂了。我非常吃惊:?!接着孩子说:挂了就是要吃席了。我?!紧跟着他又说:要变成天上的星星了。5岁的孩子对爸爸即将死亡这件事描述的如此到位,我吃惊的是他怎么知道的?后来孩子的妈妈告诉我说是奶奶跟他讲的。而患者8岁的大儿子在旁却哭了。8岁的孩子分别给爸爸妈妈各写了一封信。

同样,我今天看到了一封高中生写给他濒危的姥爷的信,孩子在信中想和老人表达:他爱姥爷,他记得小时候姥爷接送他上幼儿园、上小学的点点滴滴,第一次自己骑车上学姥爷在他身后默默的守候;姥爷教他游泳;初中时他偷偷玩姥爷的平板被爸爸错怪姥爷,爸爸和姥爷发脾气,他觉得是他的错误导致姥爷被爸爸误解很对不起姥爷;现在的他有个心仪的女孩,想和她考同一所大学,牵手一生,他想带女孩给姥爷看看;他希望姥爷能看到他成年礼,考上大学……孩子本来想亲口念给老人听,但是被老人拒绝啦,老人不想别人和他谈病情。最后,孩子哭着搂着姥爷亲了亲老人的脸……

我们常说,死亡是最好的老师,死亡教育是最励志的教育。死亡让孩子知道生命的有限性,记住逝去亲人的嘱托、寄语,让他们的人生发奋和更加珍惜家人。

米妹妹的生日会上,我们除了准备了一束“银杏叶玫瑰”外,还准备并演唱了一首歌。 因为怕涉及版权纪录片里把唱歌这段剪掉了。这里我要提一下这首歌,我想版权方不会怪我的。

《不要慌太阳下山有月光》是由占逸君作词,潘成作曲,筱明编曲。我是在准备生日会节目时无意中刷到的,觉得非常契合我当时的心境。歌词如下:

主歌

也许你身处黑暗之中

快记不清当初的梦

低下头两手空空

怅然若失般心痛

世上每个人花期不同

你也会和美好相逢

张开双臂迎向风

那时你一定更好更勇更从容

副歌

不要迷茫 不要慌张

太阳下山 还有月光

它会把人生路照亮

陪你到想去的地方

不要彷徨 不要沮丧

月亮睡了 还有朝阳

抬头看天一定会亮

爱的人会如愿陪在你身旁

这首歌的温馨治愈着我的悲伤。

死亡仪式是人类文化中普遍存在的一种实践,其意义深远且多元,既关乎个体生命的终结,也涉及社会、心理、宗教和哲学层面的复杂功能。

我们这代人都背诵过“老三篇”。《为人民服务》是毛泽东主席于1944年9月8日在张思德同志追悼会上的演讲稿,其中有一段话印象深刻:“今后我们的队伍里,不管死了谁,不管是炊事员,是战士,只要他是做过一些有益的工作的,我们都要给他送葬,开追悼会。这要成为一个制度。这个方法也要介绍到老百姓那里去。村上的人死了,开个追悼会。用这样的方法,寄托我们的哀思,使整个人民团结起来。”

死亡仪式会给予我们心理与情感慰藉,语言和眼泪都会释放我们的悲伤,从而让我们接受亲人离开的事实。完成从"存在"到"记忆"的心理转换。让逝者知道活着的人爱她并会记住她。

死亡仪式也是强化群体联结的纽带的作用,通过共同参与仪式重建因死亡而受损的社会纽带,重申群体的凝聚力。传递对生命、祖先、伦理的认知。重新定义生者的身份与责任。

上个月我参加了患者梁老师的告别仪式并念了我为其写的追思文稿。因为梁老师的孩子们都有一些安宁疗护的概念和思想准备,所以他的去世能让他们平静地面对……事后,他的孩子们对我说:老人离世这件事让家族更加团结了。父亲不在了,“长兄如父”就凸显出来,对家族的责任担当显得义不容辞。

死亡仪式对于个体生命意义的再确认,间接回应"生命意义何在"的终极追问。文化传承和记忆的保存、人类对死亡的独特认知,成为区别于其他生物的文化标志。

死亡仪式本质上是一场"过渡礼仪"(Arnold van Gennep提出),既为逝者,也为生者。它在混沌中建立秩序,在终结中寻找延续,最终回答的不是"如何死亡",而是"如何继续活着"。不同文化的差异背后,是人类对生命有限性的共同挣扎与超越尝试。

欧文•亚隆说:死亡虽是终点,但人生的意义却不会湮灭;死亡虽是宿命,但看待死亡的视角却让人们获得拯救。

法国文艺复兴时期著名的思想家蒙田说:人世间一切智慧和思索的目的,最终都可归结为一点:教给我们如何才能不畏惧死亡。

年轻的医生如何能成长为“生命守护者”?

视频中的向丽医生,拍视频时是个入职不到两年多的小大夫。首都医科大学中西医结合专业毕业的研究生。视频播出后我让她谈谈感受,她说:我虽然经过系统的医学教育并经过住院医师规培,但是规培时并没有接触过安宁疗护的内容,也没有其它专科的经历。一上来就接触终末期患者,基本是从零开始。末期患者的疾病是“杂和散”的感觉,我的知识、认知和生活阅历都不够,所以面对患者时会不知所措、会焦虑、会和家属发生“冲突”。

我问她:让你坚持下来做安宁疗护的理由是什么?

向丽说:我愿意并坚持的理由主要包括三个方面:个人成长占50%,其余是个人技术提升和学医的初衷。

安宁疗护让我发现自己没有辜负学医的初衷:救死扶伤、帮助人。安宁疗护没有达成“就死”,但是,我们确实在“扶伤”和“帮助人”,而且是帮助医疗上面对“死亡”这部分最难的人。

经过两年多系统的安宁疗护理论学习,加上临床实践,发现自己已经能帮到患者解决他们很多的痛苦。比如:疼痛处理。虽然年轻的我对生命的“认知、技术和人文”的深度不够,但是“温度”是足够的。前一天,梁老师去世时,把他的那个40多岁的护工吓坏了,我要去拿心电图机(患者去世后要求最后做一个心电图),那个护工大叔着急的问:喂,你去哪里?你别走!我对着刚刚去世的梁老师说:梁老师您的孩子马上来陪着您,您安心的走,以后就没有病痛啦。我即是说给梁老师,也是在安慰那个护工大叔。

我发现安宁疗护给了我很多正向回馈,她让我敢于面对“死亡”、“分离”这些别人避之不及的问题。在现实中敢于去努力尝试和患者/家属沟通(个人成长最重要和关键的问题),去谈原来不敢碰触的问题并帮助她们解决问题;个人技术的提升可能需要一定的过程,而且,我们是在医学极限的边缘在探索,难度巨大,但有一定的成效。

向大夫说了一句让我非常感动的话。我们现在做的事是“功在当代、立在千秋”的事。“当我们老的时候,走的是我们今天铺就的路。”

听了她的话,我觉得我的每一根白发都是值得的。

上个月,有一次开院周会,会上老板突然说,刘寅怎么头发白了那么多?我记得她原来的头发都是黑的。

上周,在北京市非公立医疗机构协会安宁疗护专业委员会成立的会上,我在发言中引用了向丽医生的话:“当我们老的时候,走的是我们今天铺就的路。”这句话得到了大家的共鸣。

任何伟大的事业都需要后继有人。 既然死亡不可避免,生命的告别是我们每个人的必由之路。 安宁疗护,不仅是医者的使命,更需要被越来越多的“普通人”所关注。 医疗技术的发展 ,人文关怀理念的提升,公益群体的热诚参与,都鼓励和支持着我们,永远在探索中前行。

发表评论

最新评论

-

new医疗服务升级:是诊疗者,更是推动者 | “医者有光”故事分享③

2025-08-21 -

new在死亡(安宁疗护)中探究生命的意义

2025-08-15 -

new跨越时空的医患共同体 |“医者有光”故事分享②

2025-08-20 -

new脓毒症治疗迎来靶向治疗新契机,密歇根大学医学院李永清教授团队与弗吉尼亚大学麻建杰教授团队重磅研究

2025-08-20

-

叶军:从事临床医学教育教学43年的4点感悟

2025-01-06 -

医师报在进博 | 跟着医师报小分队,感受科技赋予健康的魅力!

2024-11-06 -

冬季哮喘、慢阻肺患者该如何预防?朱玉龙:确保病情得到有效的控制是关键

2023-12-18 -

全国肿瘤宣传周:癌症防治 “三全”在行动——专家倡导抗癌从治病向防治管理转变

2023-04-10 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03

-

朱玉龙:肺部下叶小结节的活检诊断策略分享

2023-06-14 -

儿童意外伤害可防可控,国家儿童医学中心儿童意外伤害中心成立!

2023-07-19 -

中国大型创新型药物真实世界研究即将启动,研究成果将惠及更多中国特应性皮炎患者

2023-07-17 -

仁济医院吴文广教授:引领国内ERCP发展潮流

2022-11-08 -

TEXT/SOFT研究报道8年无远处复发生存风险

2020-09-17 -

中国人民解放军总医院刘又宁: 讲好中国抗疫故事——重温我对新型冠状病毒感染的一己之见

2023-08-01 -

世界肥胖日丨糖胖病:要控糖,先治胖

2023-03-03