遗传性共济失调是一大类具有高度临床和遗传异质性、病死率和病残率较高的遗传性神经系统退行性疾病。

近日,《遗传性共济失调诊断与治疗专家共识》以中华医学会神经病学分会神经遗传学组的名义,发表在《中华神经科杂志》。该专家共识结合了国内外遗传性共济失调(HA)诊疗的最新进展,凝聚了全国众多神经遗传领域专家的共识,对于提高国内神经内科医师对HA的认识水平有积极的推动作用。如若全面解读该专家共识,需要从四个方面提高对HA的认识。

重视HA患者家族史

HA不仅是一类神经退行性疾病,也是一类遗传性疾病。因此,应充分了解HA的遗传特点,在问诊时详细询问患者家族史。对于常染色体显性(AD)遗传的HA,家族史及详细的系谱关系容易判断。

值得重视的是对于家族史不详的患者,如上一代去世早易造成信息缺漏,需要排除AD模式;大部分常染色体隐性(AR)遗传的HA可能没有近亲婚配及同胞患病,表现为散发病例,此时常需要根据发病年龄和病程特点进行判断,通常AR遗传的HA常在青少年甚至婴幼儿起病,无明确的继发性病因,呈进行性发展,临床常表现为多种神经系统及非神经系统受累的症状和体征,这些往往具有提示意义。

此外,仍有某些患者由于家族史不清楚,如遗传早现造成子代先于亲代发病、新生突变等而归为散发性病例,这些情况仍需要进行基因诊断。

疾病具异质性 诊断需融汇多学科 把握特征性症状

遗传异质性 根据遗传模式分类,HA可分为AD、AR、X-连锁遗传及线粒体遗传等,致病基因超过100个,突变方式复杂多样。因此,应充分认识到,HA作为一大类具有高度遗传异质性的疾病,临床的定位和定性诊断并不是其诊断的终点,分子诊断和分子分型才是确诊的最终目标,才能为遗传咨询、产前诊断及胚胎植入前诊断提供有力的遗传学证据支持。未来,HA的诊断不能局限于神经病学固有的临床思维,只有加强与分子遗传学、生物信息学等学科的融汇与交叉,才能形成独具特色的神经遗传学,为HA的诊断指明方向。

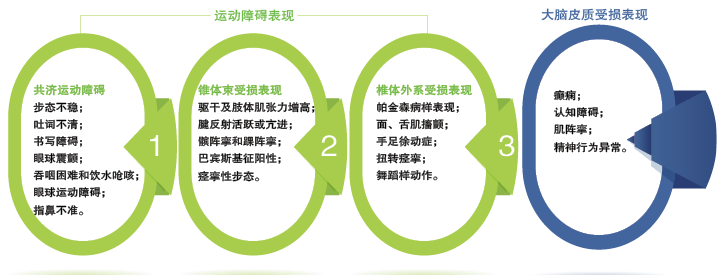

临床异质性 HA的临床异质性体现在复杂的神经系统受累表现,以及神经系统以外受累表现。其中,共济运动障碍是HA最常见的临床表现,而锥体束、锥体外系及大脑皮层受累均可引起相应的症状和体征。而神经系统以外的受累表现也常为HA的诊断提供线索,如球结膜和面颈部皮肤毛细血管扩张常提示共济失调毛细血管扩张症(AT)。

重视HA神经系统及非神经系统的临床表现,把握特征性的症状与体征,才能在临床实践中分清主次,去伪存真,为HA的诊断与鉴别诊断提供思路和依据。

此外,还应与其他遗传性及非遗传性因素所致的共济失调相鉴别。

基因诊断需遵循流程

HA的最终确诊离不开基因诊断,而正确的基因诊断流程往往能事半功倍,提高诊断效率。

HA基因诊断流程的制订主要根据其遗传方式、各亚型的发病率及伴随症状。

如为常染色体显性遗传,首选分析脊髓小脑性共济失调(SCA),按发病率高低首先筛查SCA3、SCA2、SCA1等;如伴有视网膜色素变性的则首先分析SCA7,再分析其他亚型;如为发作性,首选分析发作性共济失调(EA),其中EA2 最为常见。

如为常染色体隐性遗传,按发病率首选分析常见的AT,其次筛查其他亚型。另外,可按不同的伴随症状选择检测的基因。

未来,高通量测序的发展将为HA的诊断带来更多便利,高通量HA诊断芯片的研发将是以后的发展方向。

“防”大于“治”

遗传咨询应用空间广阔

由于HA尚无有效的病因治疗,临床上仍以对症和支持治疗为主。因此,HA的“防”大于“治”,遗传咨询具有更广阔的应用空间。减少HA患儿的出生,降低HA的发病率是遗传咨询的最终目标,产前诊断或胚胎植入前诊断是目前实现这一目标的最佳手段,而这一环节容易被神经内科医师忽视。

HA的遗传咨询不仅是一个医学问题,也是一个伦理问题、一个社会问题和一个法律问题,这些需要医师的临床指导,需要患者的理解配合,也需要社会的关注支持。只有医师、患者及社会的共同努力,才能为HA的防控筑起坚实的壁垒,造福广大患者。