程颖:循环肿瘤细胞监测有重要预后和预测价值

CTC研究开启SCLC治疗“希望之门”

▲ 吉林省肿瘤医院 程颖

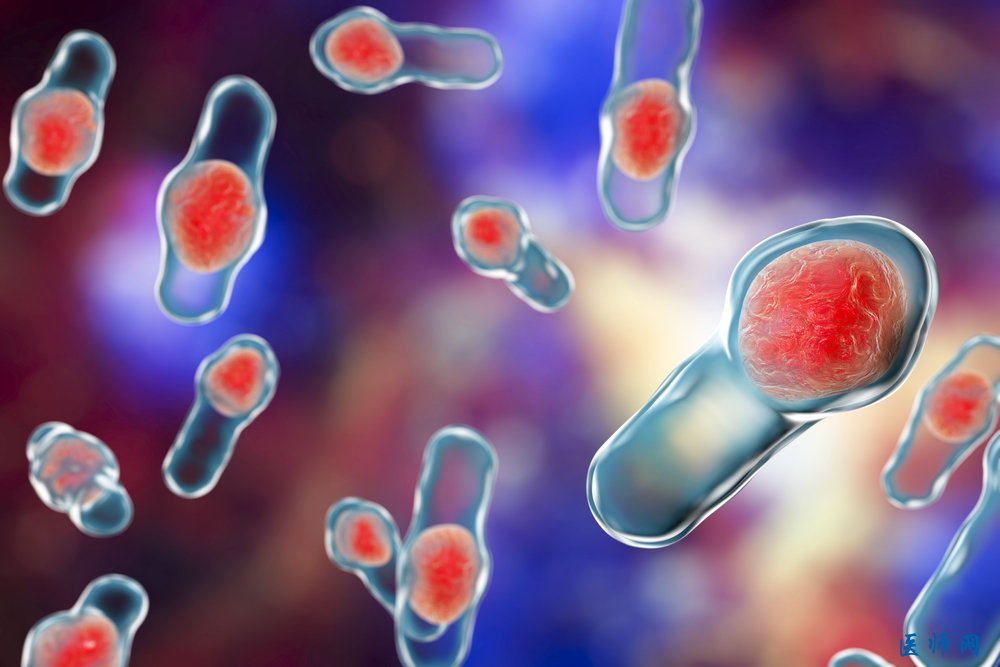

设计初衷 CTC作为一种“液态活检标本”,具有易取材、可重复、可动态监测的优点,在转移性乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌中被用于判断预后。目前,SCLC缺乏有效的监测复发转移和判断预后的生物标志物,且在诊疗过程中缺乏肿瘤组织标本来源,而SCLC患者外周血中CTC数目显著高于其他肿瘤,所以通过CTC研究探索SCLC标志物、个体化治疗和耐药机制等研究意义更大。

近年一些探索性研究发现,CTC可预测SCLC复发、转移及评估疗效、预后等。但这些研究样本量较小,且存在入组人群、CTC检测时间点、CTC的cutoff值、CTC检测方法不统一等问题。为解决上述问题,我们开展前瞻性临床研究评价CTC在预测SCLC一线治疗疗效和判断预后,观察CTC水平与治疗疗效、预后的相关性。

研究亮点 (1)该研究为前瞻性、随机对照研究,比既往研究样本量大,所有入组患者均为ES-SCLC,保证所有患者均得到最规范治疗,避免因治疗不统一导致的结果偏倚,最后得出最佳cutoff值为10 CTC/7.5 ml,结果更精确。既往发表的SCLC CTC研究样本量较小,且既纳入局限期患者,也有广泛期患者。我们发现,局限期和广泛期CTC数目差异很大。局限期CTC数目多的患者也可能是潜在广泛期,只是尚未形成转移灶而已。可见将两者放在一起探讨缺乏准确性。(2)在不同时间点进行CTC检测,动态观察CTC变化,且发现CTC变化比单纯CTC cutoff值可更好地判断预后。根据SCLC独特疾病特点,研究发现难治/耐药复发(对初始治疗反应≤3个月)和敏感复发(>3个月)的患者间CTC改变方式存在差异。既往研究均是将研究焦点放在cutoff值上,该研究既探讨了cutoff值的意义,同时也对CTC变化进行不同角度的分析。(3)提出一个新概念—— CTC Low-Drop-High模型,发现其与RECIST结合可更为精确地预测疗效。

临床意义 该研究旨在希望能对临床治疗有指导意义。例如,可根据患者CTC数目决定治疗手段的最佳给予时间。此外,CTC作为一种液态标本,除关注CTC数目外,ctDNA检测也是研究热点。CTC更有可能代表肿瘤组织的异质性,且对基因组测序、新药研发或有极大帮助。目前有研究发现,部分SCLC外周血CTC具有干细胞特性,可进行体外培养、形成与原发肿瘤高度相似的移植瘤,为SCLC发病机制、体外药敏试验、耐药机制分析等一系列检查和研究提供足量肿瘤组织,或可解决SCLC患者肿瘤标本来源不足的问题,具有很大的研究价值和前景,期待能通过CTC研究为SCLC的治疗打开希望之门。

吉林省肿瘤医院院长程颖教授等针对中国广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者、探索循环肿瘤细胞(CTC)是否对疗效预测和预后有临床意义的研究显示,根据无进展生存(PFS)和总生存(OS)确定ES-SCLC的最佳CTC临界(cutoff)值为10 CTC/7.5 ml,基线和疾病进展时CTC是OS的独立预后因素,2周期治疗后CTC和CTC变化是强烈的生存预后因素。

研究入组89例患者,随机给予依托泊苷联合洛铂、依托泊苷联合顺铂治疗。留取血液样本,采用CellSearch 系统在基线(治疗前)、两周期化疗后、疾病进展时检测7.5 ml血中CTC数目。

结果显示,基线、两周期化疗后和进展时7.5 ml血中中位CTC分别为30、1和4。根据PFS和OS的时间依赖性ROC分析,确定CTC最佳cutoff值为10 CTC/7.5 ml血,比之前报道的5 CTC/7.5 ml更为可靠。在基线时,<10 CTC/7.5 ml患者与≥10 CTC/7.5 ml患者的PFS无统计学差异(4.7个月与4.4个月),但是OS差异显著(16.6个月与8.2个月)。两周期化疗后,<10 CTC/7.5 ml患者的PFS(5.6个月与3.1个月)和OS(12.7个月与6.9个月)明显长于≥10 CTC/7.5 ml患者。在疾病进展时,<10 CTC/7.5 ml患者的生存期长于≥10 CTC/7.5ml患者(13.1个月与8.3个月)。研究基于基线和治疗2周期后的CTC改变将患者分为3组:所有时间点均<10 CTC、基线≥10 CTC但治疗后<10 CTC、治疗后≥10 CTC,发现不论基线时CTC水平高低,治疗后≥10 CTC患者PFS最差,三组PFS分别为5.4个月、5.7个月、3.1个月;所有时间点均<10>3个月)患者间CTC改变方式有差异;提出CTC Low-Drop-High模型概念,其与RECIST结合可更为精确预测疗效。

CTC研究开启SCLC治疗“希望之门”

▲ 吉林省肿瘤医院 程颖

设计初衷 CTC作为一种“液态活检标本”,具有易取材、可重复、可动态监测的优点,在转移性乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌中被用于判断预后。目前,SCLC缺乏有效的监测复发转移和判断预后的生物标志物,且在诊疗过程中缺乏肿瘤组织标本来源,而SCLC患者外周血中CTC数目显著高于其他肿瘤,所以通过CTC研究探索SCLC标志物、个体化治疗和耐药机制等研究意义更大。

近年一些探索性研究发现,CTC可预测SCLC复发、转移及评估疗效、预后等。但这些研究样本量较小,且存在入组人群、CTC检测时间点、CTC的cutoff值、CTC检测方法不统一等问题。为解决上述问题,我们开展前瞻性临床研究评价CTC在预测SCLC一线治疗疗效和判断预后,观察CTC水平与治疗疗效、预后的相关性。

研究亮点 (1)该研究为前瞻性、随机对照研究,比既往研究样本量大,所有入组患者均为ES-SCLC,保证所有患者均得到最规范治疗,避免因治疗不统一导致的结果偏倚,最后得出最佳cutoff值为10 CTC/7.5 ml,结果更精确。既往发表的SCLC CTC研究样本量较小,且既纳入局限期患者,也有广泛期患者。我们发现,局限期和广泛期CTC数目差异很大。局限期CTC数目多的患者也可能是潜在广泛期,只是尚未形成转移灶而已。可见将两者放在一起探讨缺乏准确性。(2)在不同时间点进行CTC检测,动态观察CTC变化,且发现CTC变化比单纯CTC cutoff值可更好地判断预后。根据SCLC独特疾病特点,研究发现难治/耐药复发(对初始治疗反应≤3个月)和敏感复发(>3个月)的患者间CTC改变方式存在差异。既往研究均是将研究焦点放在cutoff值上,该研究既探讨了cutoff值的意义,同时也对CTC变化进行不同角度的分析。(3)提出一个新概念—— CTC Low-Drop-High模型,发现其与RECIST结合可更为精确地预测疗效。

临床意义 该研究旨在希望能对临床治疗有指导意义。例如,可根据患者CTC数目决定治疗手段的最佳给予时间。此外,CTC作为一种液态标本,除关注CTC数目外,ctDNA检测也是研究热点。CTC更有可能代表肿瘤组织的异质性,且对基因组测序、新药研发或有极大帮助。目前有研究发现,部分SCLC外周血CTC具有干细胞特性,可进行体外培养、形成与原发肿瘤高度相似的移植瘤,为SCLC发病机制、体外药敏试验、耐药机制分析等一系列检查和研究提供足量肿瘤组织,或可解决SCLC患者肿瘤标本来源不足的问题,具有很大的研究价值和前景,期待能通过CTC研究为SCLC的治疗打开希望之门。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

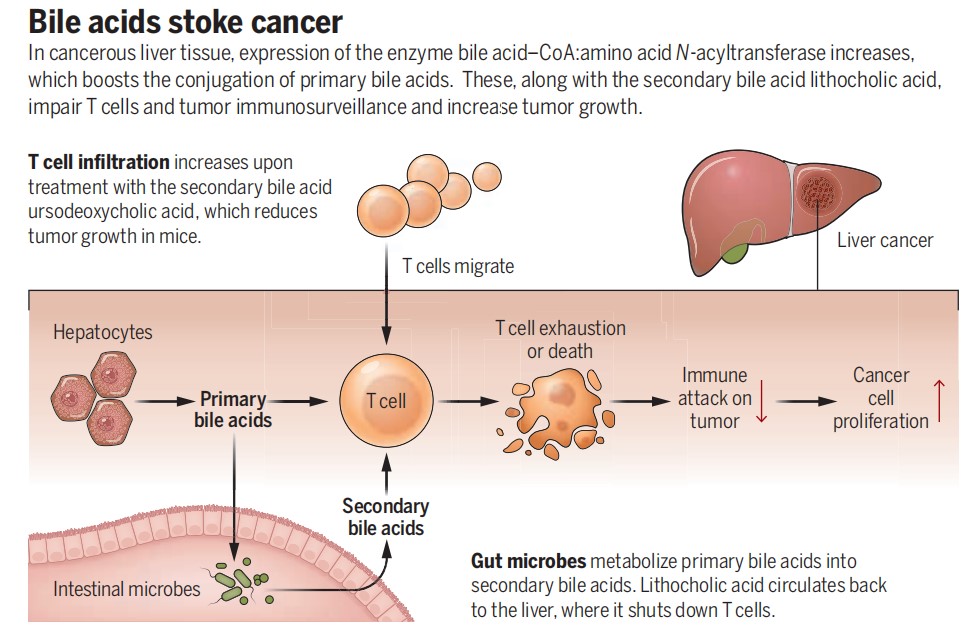

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05