人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

自人类文明诞生以来,医疗服务的核心始终围绕“人”展开——医生以经验、智慧和情感治愈病痛,患者以信任将健康和生命相托给医生。这一过程既是“人为”的技艺传承,也是“为人”的伦理实践。然而,随着人工智能(AI)技术的爆发式发展,医疗领域正经历一场前所未有的变革:从早期计算机辅助记录,到网络时代的数据整合,再到AI对医生能力的扩展与补充,“人机对齐”逐渐成为医疗服务的核心命题。这一进程中,医生与AI的关系并非简单的替代或对抗,而是深度融合与共生。

医疗服务的本质:从“人为”到“为人”的千年传承

1. 传统医疗的“人为”特性 医疗服务的本质是“人”对“人”的关怀。无论是古希腊希波克拉底的誓言,还是中医“望闻问切”的诊疗哲学,医生的经验、直觉与情感交流始终是诊疗过程的核心要素。患者对医生的信任源于其专业判断与人文关怀的双重能力,这种能力无法被工具化或标准化。

2. 技术的初步介入 医疗工具的发展,打破了医生依赖“巫术”和“顺其自然”的神灵主义医学模式。听诊器第一次“将活人的表现与尸体解剖的展示融为一体”。20世纪中叶,计算机的诞生首次将高技术引入医疗领域。电子病历系统取代手写记录,影像数字化技术提升诊断效率。这一阶段的技术本质是“工具”,其功能局限于辅助医生完成重复性工作,并未触及医疗决策的核心。

计算机与网络时代:数据储存、整合与医生能力的第一次飞跃

1. 从“增强记忆”到“扩展视野” 电子计算机的诞生对医疗行为产生了革命性影响。20世纪50年代起,计算机首次被用于医疗数据处理,如电子病历(EMR)替代手写记录,实现患者信息的结构化存储与快速检索;60年代开发出临床决策支持系统(如MYCIN抗生素推荐系统),通过规则引擎辅助诊断,使诊疗流程标准化。70年代CT、MRI等影像技术的突破,依赖计算机的断层重建算法,将人体可视化精度提升至毫米级。计算机还推动检验医学自动化,生化分析仪通过数字信号处理将检测效率提高10倍,减少人为误差。这些变革使医疗行为从经验驱动转向数据驱动,但早期受限于硬件成本和操作复杂性,普及进程较慢。

2. 从“经验驱动”到“数据驱动” 互联网的普及打破了医疗信息的孤岛,使医生、患者可以跨空间、获取医疗资源,也减少跨空间的资源浪费。远程会诊平台、电子健康档案(EHR)和跨机构数据共享,使医生能够基于更全面的信息做出决策。这种数据整合不仅提升了诊断准确性,还推动了医疗资源的均衡分配。电子病历共享、在线挂号、移动支付等技术简化了就医流程,减少患者等待时间。可穿戴设备和智能平台(如远程血压监测仪)实时采集健康数据,医生通过云端监测患者指标并预警,使高血压、糖尿病等慢性病管理效率提升。网络技术也使医生能够利用大数据分析流行病趋势、优化治疗方案。例如,沃森肿瘤系统通过分析海量文献与临床指南,为癌症患者提供个性化治疗建议,其决策依据远超单个医生的知识储备。然而,此时的AI仍停留在“专家系统”阶段,缺乏自主推理与动态学习能力。

人工智能时代:医生能力的扩展与“人机对齐”的雏形

1. AI对医生能力的“替代”与“增强” 生成式AI的崛起标志着医疗进入智能化新阶段。AI在以下领域显著扩展了医生的能力。首先是记忆与知识整合,毋庸置疑,“计算机系统”具有超强的记忆和逻辑关联能力,其能力仅仅依赖于“机器的性能”和“功能储备”,如DeepSeek等大模型通过海量医学文献学习,就提供实时更新的诊疗建议,这远远超过一个医生,甚至一个医生团队的工作能力。其次,是复杂数据分析,健康评价和医疗诊断是多维度的,多模态AI模型(如MUSK)可融合患者主观感受、客观数据、病理图像、临床文本,甚至基因组数据,识别医生难以(或无法)察觉的健康问题或疾病模式,将健康评价的准确性,以及癌症亚型检测准确率提升10%。再次,是医疗健康服务的标准化流程执行,只要数据的采集和展示是标准的,AI在数据整合、分析、判断、建议、诊断、治疗推送等就都是标准的,这在影像诊断、药物剂量计算等领域表现出超高一致性,减少人为误。

2. 人机协作的实践探索 自从计算机应用于医学,医生与计算机就成为“合作伙伴”,而且合作越来越紧密,医生越来越离不开计算机和网络。但是,迄今为止,计算机还仅仅充当医生的“助手”或“辅助工具”。AI的演变,将改变既往“计算机”的地位,“AI计算机”将从“工具”演变为“伙伴”。例如,对全科医生能力提升具有重大帮助的预问诊系统充当了“门诊医生”的部分角色,将基层医院接诊效率提升300%;“健康管理分析系统”通过整合、分类、计算,给患者做出个体化的“健康画像”,既扩大了医生的能力,也释放了医生精力专注于复杂决策。这种协作模式的核心在于“作为医生的人,和作为医生助手的AI”越来越趋于认知的“对齐”——AI的目标需与医生的临床意图及患者利益保持一致。

AI的局限性与医疗人文的不可替代性

1. 技术天花板:逻辑与变通的矛盾 尽管AI在标准化任务中表现卓越,但在目前的形势下,其局限性在以下场景尤为突出:(1)“认识”的局限性:AI的分析能力,取决于其学习或“学过”的知识,对于未“被教授”过的现象、知识、逻辑,其难以主动获取。这也使得其在某些罕见病或多种并发症交织时,AI因数据匮乏难以生成可靠方案,而医生可基于经验与直觉跨学科推理。(2)决策调整机动性:临床病情可能瞬息万变,“人医生”思维与计算机的差别之一是人类可以“随机应变”,但AI的刚性算法难以应对突发状况,特别是出现某些现象矛盾的场景,在医疗决策中可能导致误判。

2. 人文缺失:情感与伦理的鸿沟 医疗不仅是科学,更是艺术。AI无法替代医生实现“有温度的医学”。英国小说家C.P.斯诺曾说到:“科学文化强调实证与逻辑,而人文文化关注价值与意义,两者在方法论和目标上存在本质差异”。韩启德院士也曾针对目前的医疗现状指出:“医学现在缺乏人文,离人文越来越远”,说明了人文在医学中的重要性。“人医生”尚且如此,“计算机医生”如何实现人文就更是一个值得探讨的议题。医生的眼神、语气与肢体语言都是缓解患者焦虑的关键,而AI的“机械冰冷性”可能侵蚀医患关系。伦理决策是AI医生破冰的第二大难题:在生死抉择中,目前的AI无法权衡文化、宗教与个体价值观的差异。例如,安乐死、尊严死或基因编辑的伦理争议,无法用“非黑即白”的标准进行铺段,仍不能脱离人类医生主导。

未来路径:从“对齐”到“共生”

1. 医生的角色进化:从执行者到管理者 AI医生、AI医院、AI医疗已经走来,甚至说飞奔过来。医疗服务的格局势必需要面临改变和挑战。未来的医生不会再是掌握“解剖、生理、病理生理”或学会“问诊、查体和解读报告”的医生。医生将从一个医疗服务执行者,变为医疗服务系统管理者。与AI共生,与AI医生协作是未来医生的一个核心能力。与AI医生共生的能力包括:(1)与AI协同能力:能够熟练使用AI工具并理解其逻辑边界,通过“扩展-猜测-精化”策略优化AI输出;(2)临床决策权威:在AI建议基础上综合患者个体差异与社会因素,做出最终判断;(3)人文关怀深化:强化叙事医学与患者沟通培训,弥补AI的情感缺陷。

2. AI的训练方向:从“机器智能”到“类人智能” AI与人类思维对齐,使计算机系统从“机器智能”发展到“类人智能”是AI研究者们努力的方向,这包括:(1)价值观嵌入:通过人类反馈强化学习(RLHF)将医疗伦理融入模型,避免数据偏见导致的歧视性决策;(2)多模态推理:发展如MUSK模型的多模态能力,整合影像、文本与基因组数据,模拟医生的综合思;(3)动态适应性:构建可随医学知识更新与伦理标准演变的AI系统,避免“训练即过时”的困境。

3. 制度与生态的共建 AI医院的建立还需要有大量的非技术、非医疗工作要做,其中包括制度、法规、伦理等层面的突破。(1)数据开放与隐私平衡:AI发展依赖大数据和大模型,但真实医疗数据存在患者隐私保护的法律问题。推动医院、企业与患者的数据协作,采用联邦学习与差分隐私技术保护敏感信息,实现真实数据的可用性是重要的工作之一;(2)责任归属明确化:需要建立AI误诊的法律归责框架,明确开发者、医院与医生的责任边界。(3)伦理审查动态化:组建跨学科委员会,定期评估AI应用的伦理风险。

新世纪的技术革命推动全社会的发展,AI走进医学是新世纪医学革命的重要内容之一。“AI医院”、“AI医疗”不是我们想不想要,而是我们如何接纳的问题。技术的突破在理工科、各企业已经突飞猛进,在场景、应用领域,医生需要走向前台,张开双臂拥抱新技术。同时,特鲁多医生的箴言“有时治愈,常常帮助,总是安慰”在AI时代被赋予新的内涵。AI的崛起并非医生的威胁,而是将其从重复劳动中解放,回归医疗的本质,提升医疗服务的价值——以更精准的技术与更深厚的人文关怀服务患者。未来,医生与AI的关系将如同“钢琴家与乐器”:AI扩展医生的能力边界,而医生赋予AI以灵魂与温度。唯有通过持续的技术对齐、伦理反思与制度创新,方能实现“人机共生”的医疗新生态,让这场革命真正惠及每一个生命。

本文作者为:清华大学人工智能医院执行院长 王仲

发表评论

最新评论

-

new教师节特辑 | 北京医院刘明主任寄语:“敬畏生命、敬畏专业、敬畏未知”

2025-09-10 -

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

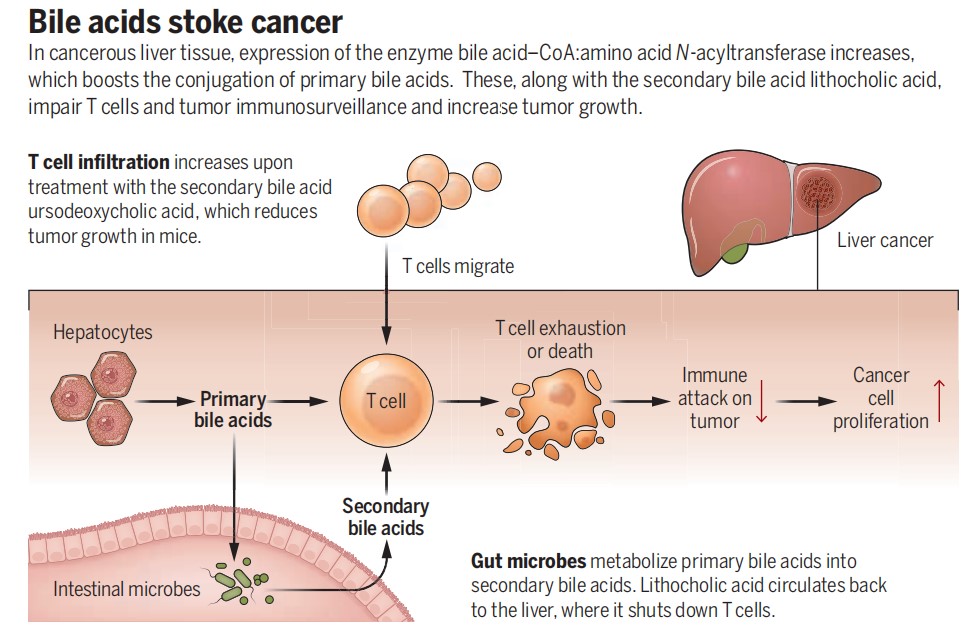

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

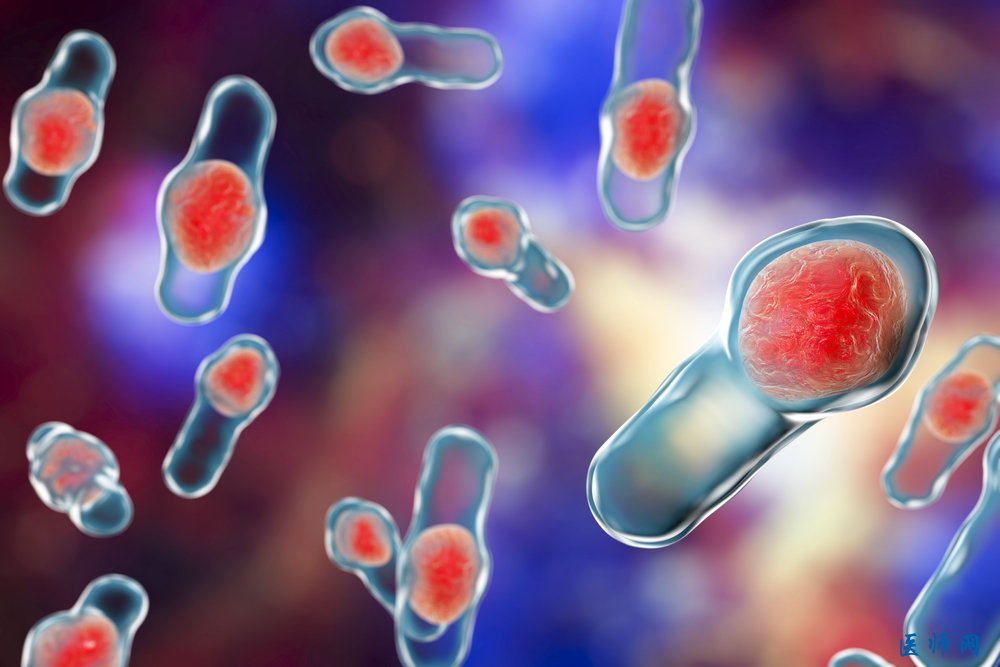

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05