全球七成食管癌患者在中国(下)

2013年中国肿瘤登记年报显示,食管癌是我国高发恶性肿瘤,发病率和死亡率居男性恶性肿瘤第四位,女性第六位,农村高于城市,男性高于女性。全球约70%的食管癌发生在中国,征服食管癌是中国科学家的历史任务。本期,本报特邀国内食管癌领域的专家,从中国食管癌临床流行病学与病因学研究、食管癌放疗患者肠内营养专家共识、局限期食管小细胞癌的淋巴结转移规律及其影响因素、新版WHO食管肿瘤分类中的变化、新辅助放化疗对局部进展期食管鳞癌疗效的影响等方面进行了讨论,为广大临床工作者提供参考。

局限期食管小细胞癌的淋巴结转移规律及影响因素

浸润深度是淋巴结转移独立危险因素

▲ 本报记者 赵佩

近日,河北医科大学第四医院王军教授等发表了一项回顾性研究,结果显示,局限期食管小细胞癌(PESC)早期即可发生淋巴结转移,转移部位多、范围广。胸上段PESC上纵隔淋巴结转移较为常见,胸下段PESC下纵隔及腹腔淋巴结转移较为常见,胸中段PESC淋巴结转移广泛。浸润深度和病变长度是纵隔淋巴结转移的主要影响因素,其中浸润深度是淋巴结转移的独立危险因素。(中华肿瘤杂志.2015年12月第12期)

共收集98例局限期PESC患者的临床资料,46例患者发生淋巴结转移,淋巴结转移率为46.9%。手术共清扫淋巴结833枚,100枚发生淋巴结转移,淋巴结转移度为12.0%。

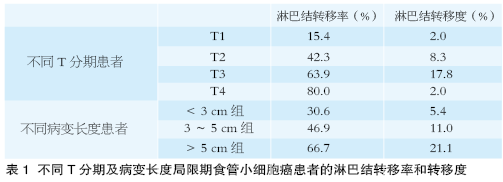

胸上段PESC上纵隔、中纵隔、下纵隔和腹腔淋巴结转移度分别为42.9%、12.5%、0和0;胸中段PESC上纵隔、中纵隔、下纵隔和腹腔淋巴结转移度分别为18.8%、7.7%、15.7%和15.3%;胸下段PESC上纵隔、中纵隔、下纵隔和腹腔淋巴结转移度分别为0、0、27.3%和23.5%。不同T分期及病变长度患者的淋巴结转移度及转移率见表1,P值均<0.05。

嗜铬素A(Chr–A)阴性+弱阳性组患者的淋巴结转移度显著高于Chr-A阳性组。神经原特异性烯醇化酶(NSE)阳性组患者的淋巴结转移度较NSE阴性+弱阳性组患者有增高趋势。

Logistic单因素分析未发现远隔区域淋巴结转移的危险因素。多因素分析显示,肿瘤浸润深度是局限期PESC患者淋巴结转移的独立危险因素。

研究者说

为PESC淋巴结转移提供参考

▲ 河北医科大学第四医院放一科 焦文鹏 王军

食管小细胞癌是一种十分罕见的食管恶性肿瘤,约占同期原发性食管癌的1.0%,最早由Mckeown于1952年首次报道,由于其发生率极低,样本量小,目前国内外罕见关于食管小细胞淋巴结转移规律的报道,因此了解食管小细胞癌的淋巴结转移规律,探讨其影响因素,对了解局限期食管小细胞癌的临床病理特征和预后有着较为重要的临床意义。

基于此,本研究首次通过较大样本的病理资料探讨了食管小细胞癌的淋巴结转移规律,分析不同病变部位的食管小细胞癌在上、中、下纵隔的分布倾向,肿瘤浸润深度、病变长度及肿瘤标志物对淋巴结转移的影响。

新版WHO食管肿瘤分类更细化

▲ 郑州大学第一附属医院病理科 陈奎生

WHO食管肿瘤分类第四版比第三版更加细化了食管癌前病变及神经内分泌肿瘤(NEN)分类,且添加食管淋巴瘤分类。

上皮内瘤变本质是上皮内肿瘤的形成,而这种上皮内肿瘤的形成包含二重意义:一不是癌,二是肿瘤形成还是一个过程,故称为“瘤变”,而非肿瘤。

上皮内瘤变的细胞形态学和细胞排列方式上较正常组织有明显的改变,其遗传学上也存在基因克隆性改变,生物学行为上具有一定的侵袭性。

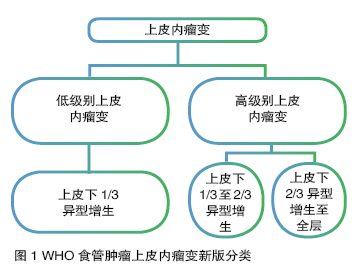

新版分类将上皮内瘤变分为低级别和高级别两类(图1)。

食管神经内分泌肿瘤为一组起源于肽能神经元和神经内分泌细胞的肿瘤,可发生于全身许多器官和组织(食管胃肠道、胰腺、胆管和肝等)及其他部位的神经内分泌细胞。

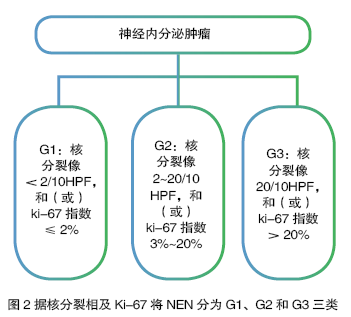

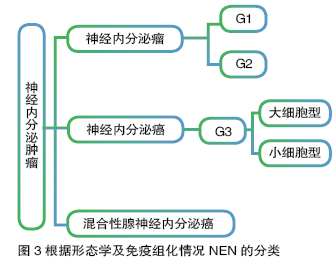

新分类强调了核分裂相及Ki-67指数在判断肿瘤分级中的重要性,依据这两个指标可将NEN分为G1、G2和G3三类(图2)。进一步根据形态学及免疫组化情况,神经内分泌肿瘤分为神经内分泌瘤,神经内分泌癌,混合性腺神经内分泌癌(图3)。

其中神经内分泌癌呈低分化、高度恶性状态,坏死和核分裂象易见,弥漫、菊形团状、巢团状排列,免疫组化突触素(Syn)强阳,嗜铬蛋白(CgA)灶阳或弱。而混合性腺神经内分泌癌则为新版分类首次提出,其诊断标准为:腺上皮成分不得小于30%,神经内分泌成分不得小于30%,此二者缺一不可且均为恶性。

标准病理报告中所需的信息包括标本类型,肿瘤部位,肿瘤大小和数目,肿瘤浸润深度和范围,脉管和神经周累及情况,核分裂象数和(或)Ki-67阳性指数、神经内分泌标志物(Syn和CgA),切缘情况,淋巴结转移情况,其他有关的改变及诊断。

局部进展期食管鳞癌

新辅助治疗联合手术

为较佳治疗模式

▲ 河南省肿瘤医院放疗科 王建华

由于食管癌就诊时约80%已属中晚期,已失去手术机会,仅20%患者适合手术治疗,手术治疗5年生存率为20%~30%。单纯放疗5年生存率平均10%,现已不推荐进行单纯放疗;同步放化疗,其5年生存率也仅有15%~26%。提高局部进展期食管癌生存率最有效的办法就是尽可能开展术前新辅助治疗,提高R0的切除率,提高术后病理的pCR率和降期降级,增加局部控制率,才能真正提高食管癌的长期生存率。

食管癌复发大部分发生在以前放射治疗的部位,食管癌患者经过根治性同步放化疗后局部复发率高达50%~60%。同步放化疗后常常不能有效的进行局部控制,有较高的治疗区域内复发。75%的复发发生在GTV范围内,85%的复发发生在PTV范围内,局部复发是同步放化疗疗效难以提高的主要瓶颈。

多学科综合治疗是解决进展期食管鳞癌同步放化疗后局部复发的最佳治疗模式,即术前新辅助治疗(化疗或放化疗)联合手术治疗局部进展期食管癌是现阶段较为理想的治疗模式。同时,已有临床试验证明食管鳞癌能从分子靶向药物联合同步放化疗中获益,治疗过程中未出现严重的毒副作用,患者均能耐受。进一步研究证实,术前新辅助放化疗治疗中添加分子靶向药物安全且耐受性好,即新辅助放化疗联合分子靶向药物可进一步提高局部进展期食管鳞癌的临床疗效。

一系列研究也带来一些思考,提高食管癌长期生存的关键是提高潜在可手术切除食管癌的长期生存;充分利用术前新辅助治疗(化疗、放疗、分子靶向药物等因素)手段,以提高R0的切除率,pCR率、增加降期比例,增加局部控制率,达到提高生存率的目的;提高检测技术(基因检测),明确患者是否对新辅助治疗敏感,做到有的放矢、个体化治疗。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

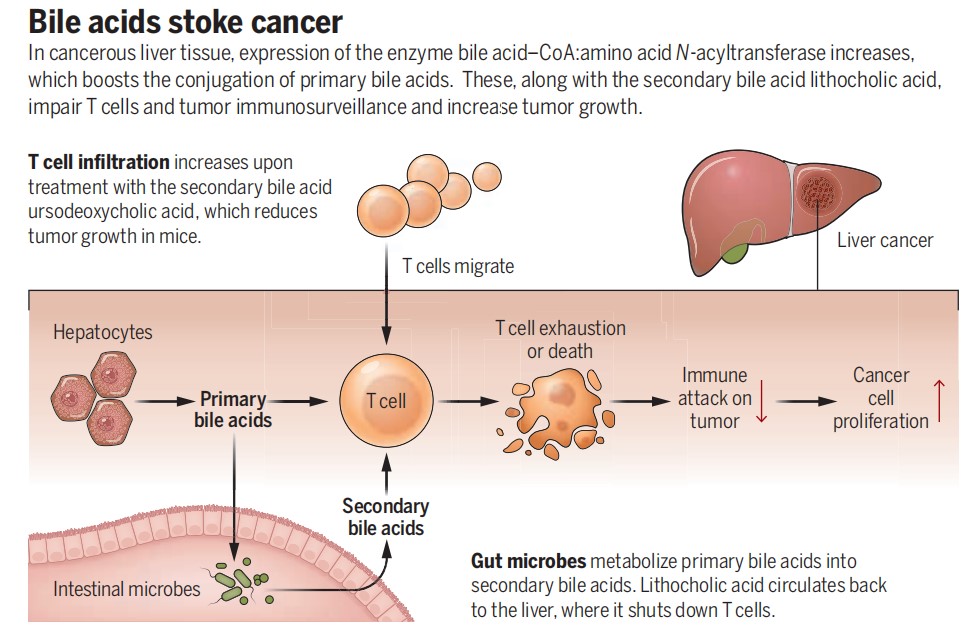

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

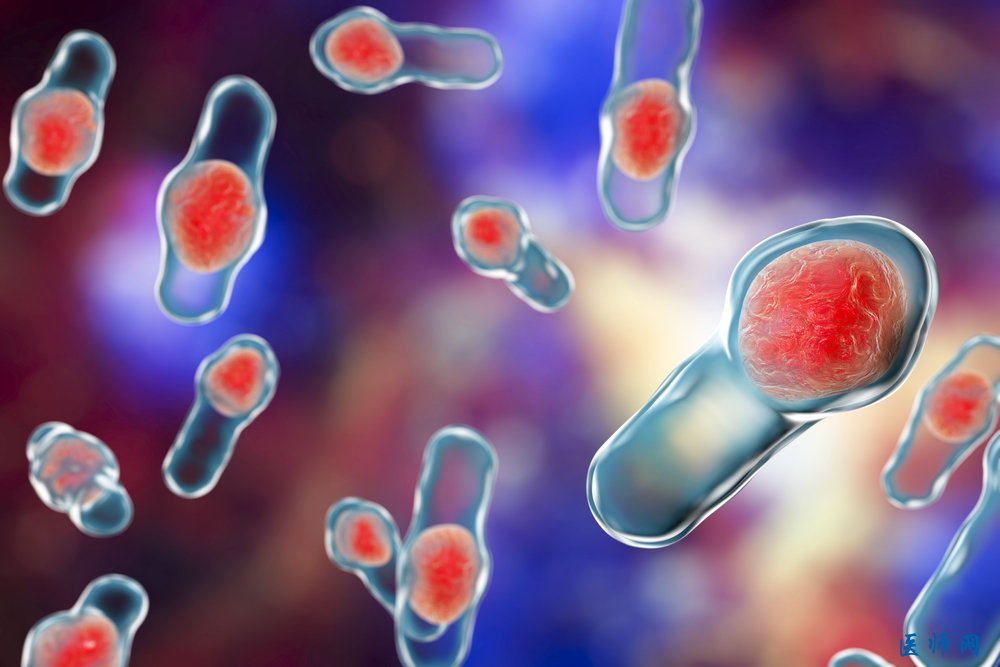

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05